慈済アメリカはこの三十五年間、枚挙にいとまがないほど、慈済国際緊急援助の主力となってきた。

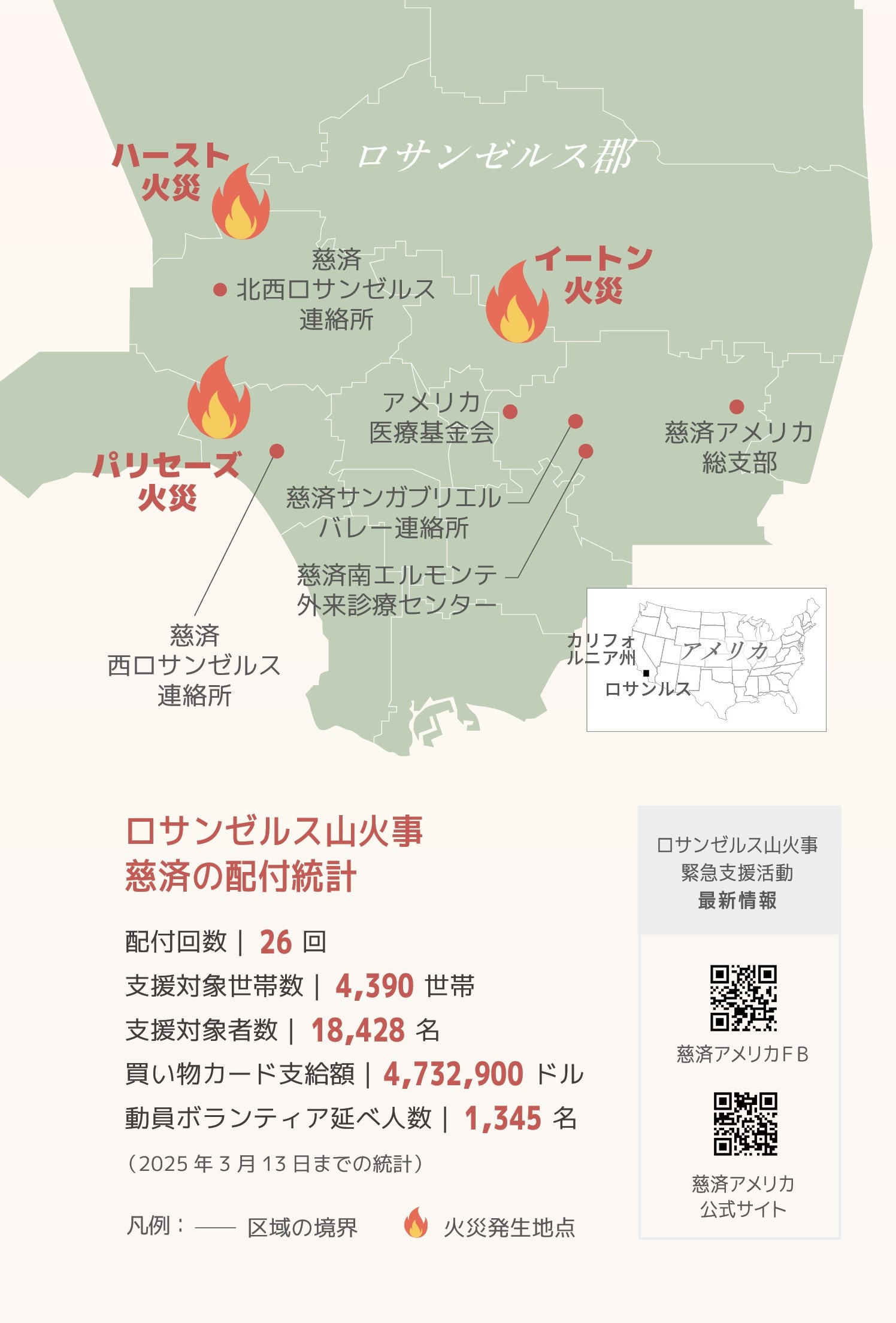

家の前で起きたと言っても過言ではないロサンゼルス山火事に対しても、ボランティアは迅速に慈済の家を開け放ち、寄り添いながら、「家」の中に被災者たちを迎え入れてケアした。

(撮影・蔡松谷)

「

家」に対する印象は、必ずしも皆が同じではない─思い浮かべるのは祖父の代が庭に植えた木であるかもしれないし、戸棚に置いてあるたくさんの写真立てかもしれない。あるいは家族と囲む暖炉の火の温もりでもあるだろう。そのような、「家」という愛と帰属感に満ちた場所が、ロサンゼルス世紀の山火事により被災した人にとっては、すでに遠い思い出となってしまった。

気候が乾燥しているカリフォルニアは、ほとんど毎年山火事が発生し、その多くは山林地域に止まっていたが、今回の大規模な山火事は、人口が密集し、経済が発達しているロサンゼルス大都市圏で起きた。一月七日パシフィックパリセーズで一番早く火の手が上がり、橙赤(とうせき)色の火先は瞬く間に空一面を赤く染めた。建物の倒壊音と物の爆破音が相次いで聞こえ、繁栄していた大都市は濃煙に覆われ、まるで世の終末のようだった。パリセーズでの山火事は急速に燃え広がり、海に面したコミュニティの山道や、本来なら多くの観光客でにぎわう海岸線は、避難する車で渋滞し、動きが取れない状態だった。

瞬間風速がカテゴリー1を上るサンタアナ風(フェーン現象)が襲う中、ロサンゼルス大都市圏の北部にある多くの地域も、集中的に山火事が発生した。イートン火災、ハースト火災、サンセット火災、ウッドリー火災などである。一月二十二日には、ヒューズ火災も発生した。

「風がとても強く、火の勢いは凄まじいので、今回の災害は止める術がない、と消防隊員が言っていました。それはまるで『天火による町の消滅』です」と慈済ボランティアグローバル総監督の黄思賢(フワォン・スーシェン)さんが言った。

南カリフォルニア全体で発生した山火事による焼失面積は、五万七千エーカー(二万三千ヘクタール弱)を超え、約一万八千棟の建物が全壊或いは損壊し、二十九人が犠牲となり、二十万人が緊急避難を余儀なくされた。火の勢いが最も大きく、かつ最も致命的な二つの火災である、イートン火災とパリセーズ火災は、三週間延焼してようやく完全に制御したが、数万人の一生の蓄えが、見渡す限り、崩れた壁や灰燼(かいじん)と化していた。

被害が大きかったパリセーズ地区とマリブ地区には、高級住宅で働く「アルバイト人」の多くが、家賃の低い住宅をルームシェアしながら暮らしていた。マニュエル・ロドリゲスさんは、「雇い主の庭園、私の園芸道具、それからトラクター、全部がなくなりました。仕事も家も、三、四十年かけて築いた財産も全て失ってしまいました」と語った。

イートン火災の中で、最も被害が大きかったコミュニティはアルタデナである。そこはサラリーマンや労働者が多く暮らしており、一代或いは何代にもわたって懸命に働いて、そこに定住し、家を築いてきたのだが、一夜にして灰と化してしまった。

「二、三十年住んでいた家は、美しい思い出に溢れた場所でしたが、今では灰と焼け残りだけになってしまい、もう何も存在していません」。慈済アメリカ総支部の曽慈慧(ヅン・ツーフウェイ)執行長は胸を痛めた。

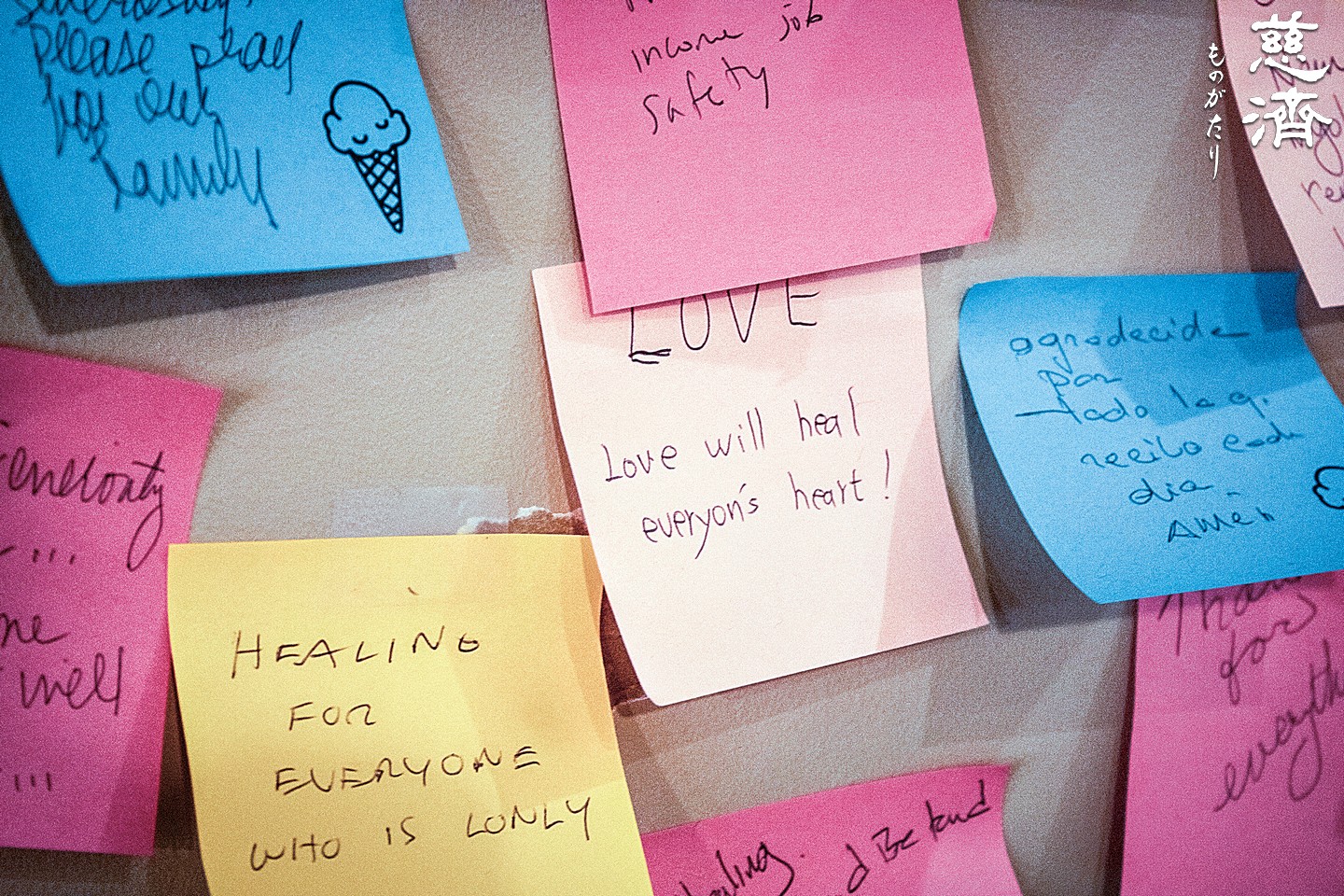

慈済連絡所の祈りの壁には、励ましや未来を祝福するメッセージがたくさん貼られていた。(撮影:サラ・ウィンターズ)

最も慈しむ方法で来訪者をもてなす

慈済人の心が被災世帯と深く繋がっているのは、この南カリフォルニアの地が、正に慈済がアメリカで最初に根を下ろした場所だからだ。一九八九年、慈済の種子は海を渡り、アルハンブラの地で慈済初の海外支部が設立された。それ以降、慈済の活動は発展し続け、南カリフォルニアの各コミュニティに深く根付いた。三十五年後、慈済アメリカ総支部を含め、南カリフォルニアには十カ所の、ボランティアが「家」と呼ぶ連絡所が開設されている。

慈済ボランティアグローバル総監督で、アメリカ総支部初代執行長の黃さんは、「今回のロサンゼルスの山火事は、私の三十五年にわたる災害支援の経験の中でも、相当心を痛めた衝撃的な出来事です。アメリカで暮らして五十年近くになりますが、今回の山火事の現場は、私の家から数マイルしか離れていません。とても複雑な心境で、まるで自分のことように感じました」と述べた。

山火事は家に近いだけでなく、南カリフォルニアにある二カ所の「慈済の家」である、サンガブリエルバレー連絡所と西ロサンゼルス連絡所からも車で三十分とかからない。動員されたボランティアは迅速に行動を起こし、「慈済の家」を開け放って、被災者を支援した。

一月八日午前、ボランティアは多くの住民が避難している避難所を訪れ、被災地付近で停電している世帯に水と食事を届けた。一月十一日、慈済アメリカ総支部は、アメリカ全土の各支部と連携して、「ロサンゼルス山火事災害支援指揮センター」を立ち上げると共に、復興支援の「愛を募る募金」活動を始めた。

一月十四日から、慈済は要請を受けて、連邦緊急事態管理庁(FEMA)等の政府機関によって設立された三カ所の「災害復旧センター」(DRC)に人員を派遣し、同日より被災世帯に対して緊急支援金のオンライン申請の受け付けを始めた。

災害発生から十一日目の一月十八日より、慈済はサンガブリエルバレー連絡所と西ロサンゼルス連絡所で同時に、一回目の災害支援配付活動を実施した。アルタデナおよびパシフィックパリセーズ地区の被災世帯に、買い物カードと生活物資を提供した。被災者は、世帯人数に応じて、千ドルから千五百ドルの買い物カードを受け取った。

買い物カードを受け取った後、被災者はそこを離れる前、自分に必要な食料品やバケツ、衣類、靴、毛布などの物資を選んでいた。(撮影・葛済覚)

最初の山火事災害支援の配付活動は終わったが、「慈済」は最も早く手を差し伸べた慈善団体として、ロサンゼルスの被災世帯の間で急速に認知された。オンラインでの申請件数は日に日に増え、配付会場を訪れる被災世帯も倍増した。

二カ所の慈済連絡所で十回にわたる大規模な配付活動を実施した。その期間中、山火事リソースセンターに招かれて人員を派遣し、アメリカ主流の非営利団体と共に連携しながら、連続六日間、買い物カードと生活物資を配付した。

アメリカ国内で二十年にわたる国際災害支援の経験があるボランティアの葛済覚(ゲー・ジージュエ)さんは、「二〇〇七年にサンディエゴで起きた山火事で配付活動を行った時のことを、今でもよく覚えています。あの頃は、まだ誰も慈済を知っている人はいませんでした。でも、今はアメリカの主流社会でも、慈済は本当に人を助ける力がある慈善団体だと認識されるようになりました」と述べた。

大量の支援ニーズに応えるため、慈済アメリカは延べ千三百人のボランティアを動員し、二十六回の大規模な配付活動を実施し、四千三百九十世帯を対象に、四百七十三万ドル分の買い物カードを配付した。

「今回とても心に残ったのは、十数時間も飛行機に乗って他の国に行く必要がないことでした。家の前で被災者を助け、寄り添い、支えられるのです」。葛さんの言葉通り、コミュニティに数十年間根差してきた連絡所は、今回の大きな災害の中で力を発揮し、ボランティアは「家」から被災者をケアできたのである。

曽さんは、「人々が、自分の美しい家が瓦礫と灰に化してしまったのを目にした時、それは彼らの心にとてつもなく大きな衝撃を与えたことでしょう。益々多くの住民が心に傷を負っています。彼らには自分が経験したことについて整理するための安心で安全な空間が必要だと思いました」と述べた。

葛さんは、「自分たちの連絡所で配付活動を行うのは、他の場所で行う時とは全く違い、完全に慈済の方式で実施できます。被災者たちが連絡所に入ってきた瞬間から、ボランティアは最も慈しむことができる方法でもてなしました」と説明した。

「まず、ボランティアは被災者を、温かみが感じられる飾り付けをしたロビーに案内し、飲み物やお菓子、果物を出して、家に帰って来たような温もりを届けました。そして、一人ひとりの痛みに耳を傾けて、ニーズを把握し、買い物カードを贈りました。さらにボランティアは、彼らが緊急支援物資を選ぶのに付き添い、ボランティアが物資を持ってあげて、彼らを見送りました。ほとんどの被災世帯に、このような心のこもったおもてなしをしました」。

ある人は、そこで不安な気持ちを打ち明け、思いきり涙を流したそうだ。またある人は、感動し、笑顔で帰って行った。更にある人は、支援を受け取った後、ボランティアベストを着て、災害支援に加わった。

三月八日、慈済の二カ所の連絡所は、審査は通ったが、配付を受けられなかった被災世帯に対して、最後にもう一回配付を実施した。これで災害緊急支援は完了し、今後は中長期ケアが進められる。曽さんは、こう語った。「被災者は途方に暮れていますが、大丈夫です。彼らには信念があり、信念が道しるべとなって、新たな一歩に導いてくれます。被災した人が日常生活を取り戻せるよう、私たちはサポートしていきます」。(本記事は隔月刊誌『アメリカ慈済世界』(『Tzu Chi USA Journal』より抜粋)

(慈済月刊七〇一期より)