ドナーと移植希望者の遺伝子の適合は、実の兄弟でさえ達成できないものであり、「喜びの対面」では生命の奇跡として見届けることができる。

そこには、危機から生還した移植希望者の勇気と強靭さ、そして誰かの尊い未来を繋ぎたいという無私のドナーの愛の両方がある。

陳昌隆さん(右)はずっと恩人に会いたい一心だったが、6年後遂にその願いが叶い、自ら造血幹細胞提供者の鄒宜青さん(左)に感謝の意を伝えた。

陳昌隆(チェン・チャンロン)さんは、癌だと診断された時、一つの思いを心に抱いた。「神様、どうかこの命を少し延ばしてください。どうしてもこの世を去らなければならないならば、両親より後にしてください」。陳さんは未婚者なので家庭のしがらみがなく、生まれつき楽天的で親孝行だったが、唯一つ、願いがあった。「親が子を見送る」という胸が張り裂けるような悲しみを、自分の親に経験して欲しくないのだ。

二〇一六年の旧正月前、彼の皮膚に赤い発疹が現れ、全身がかゆく、めまいや下痢に悩まされた。皮膚科、腎臓内科、神経科、リウマチ・免疫内科、血液内科などの外来で受診し、七人もの医師に診てもらったが、病因を突き止めることはできなかった。診察室を出るといつも、「剣を抜いて辺りを見回しては混乱」しながら、真の敵がどこに潜んでいるのかが分からないまま、嘆き悲しんだ。

最終的に血液内科で骨髄穿刺検査を受けた結果、骨髄異形成症候群(MDS)と診断された。彼はあまり悲しむことなく、逆に病巣の正体が分かったことで心が晴れた。二〇一七年八月から化学療法と分子標的治療を開始したが、効果は芳しくなかった。医師から根治には造血幹細胞移植が必要だと言われた。幸いに彼はベストマッチのドナーさんが決まり、二〇一八年三月に自身の骨髄を全て破壊する療法に続いて移植を受けることになった。

移植から数週間後、彼は針で刺されるような激しい頭痛、高い黄疸指数、爆発的な急性肝拒絶反応に見舞われた。大量のステロイド注射を受けることによってなんとか症状を安定させたが、手の震え、黒ずんだ爪、むくみ、歯茎の露出といった副作用が現れた。その後、腎臓の感染症で化膿したため、CTスキャンによる検査をすることになり、その前に造影剤を注射したところ、深刻なアレルギー反応を起こし、四本の強心剤を打ってようやく一命を取り留めた。その後も三叉神経に潜んだウイルスによるヘルペスが発症した。

一年が経過し、アレルギー症状を除く拒絶反応は見られなくなった。徐々に回復した彼は、命の恩人に一目会いたいと強く願った。彼は、ドナーに連絡したいと、自分とドナーのマッチングに協力してくれた慈済骨髄幹細胞センターに手紙を書いたが、双方のプライバシーを守るため、その願いはすぐには叶わなかった。

強く生きてくれて、ありがとう

六年間待ちに待った陳さんは、ついにその日を迎えることができた。彼は台中で金物屋を営んでいるが、前日には台北に到着して宿泊した。十月十九日、慈済三重志業パークで慈済骨髓幹細胞センターの三十一周年記念が行われ、そこでの「喜びの対面」式に参加した。

緊張の瞬間が訪れ、彼がステージに上がる番になった。恩人が現れると、彼は照れくさそうに微笑み、司会者の陳竹琪(チェン・ヅゥ―チー)さんに促されて、二人ははじめて喜びの抱擁を交わした。ドナーの鄒宜青(ヅォウ・イーチン)さんは、彼がこれほど健康に回復しているのを見て、長い間の心配がようやく解消したと言った。陳さんは、マッチングに成功したこと自体がラッキーなので、感謝の気持ちでいっぱいだった。また、拒絶反応による苦痛は試練の過程に過ぎず、耐えることで乗り越えられたと述べた。

鄒さんは、三十歳の時に採血して骨髄バンクに登録したそうだ。マッチングの通知を受けるまで十四年かかったが、移植希望者とのこの出会いに、広い世界に存在する不思議な縁を感じたという。当初、骨髄を提供するかどうか迷ったのは、提供方法を理解していなかったからだった。その後、献血するのと同じようなことだと分かり、夫も家族も賛成してくれた。相手を救えるのは自分しかないことを知って、提供しようと決心した。

鄒さんが花蓮慈済病院で末梢血幹細胞を採取した際に、体調を崩したことを聞いた陳さんは、とても心が痛んだ。鄒さんは、移植希望者が既に白血球の殲滅療法を行い、無菌室で造血幹細胞の移植を待っているのでもう後戻りできないことを知り、その人が生き延びてくれることだけを願った。幸いに、彼女の体調は回復し、健康を取り戻した。

移植後、陳さんの血液型はA型からO型に変わり、性格も以前より明るくなった。今、彼は慈善団体に常々寄付をすることでドナーへ恩返しをしている。「彼女が居てくれたことで、世の中の大愛を知ることができたのです」。すると、鄒さんは陳氏に返した。

「あなたが居てくれたから、私は非凡な人間になれたのです。強く生きてくれて、ありがとう」。

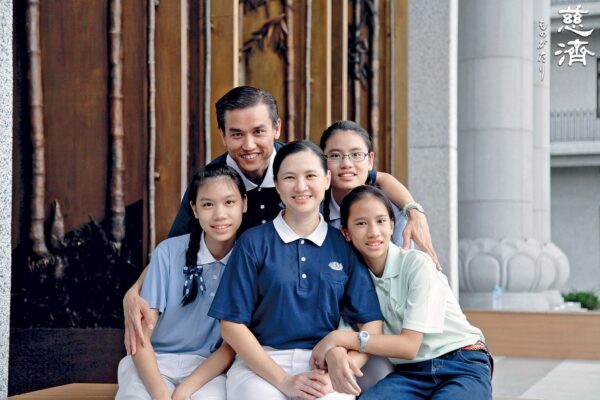

簡聡良さん(右)は、自分と家族が心を込めて書いたカードを送り、陳政彬さん(左)の骨髄提供に感謝した。

やって良かった

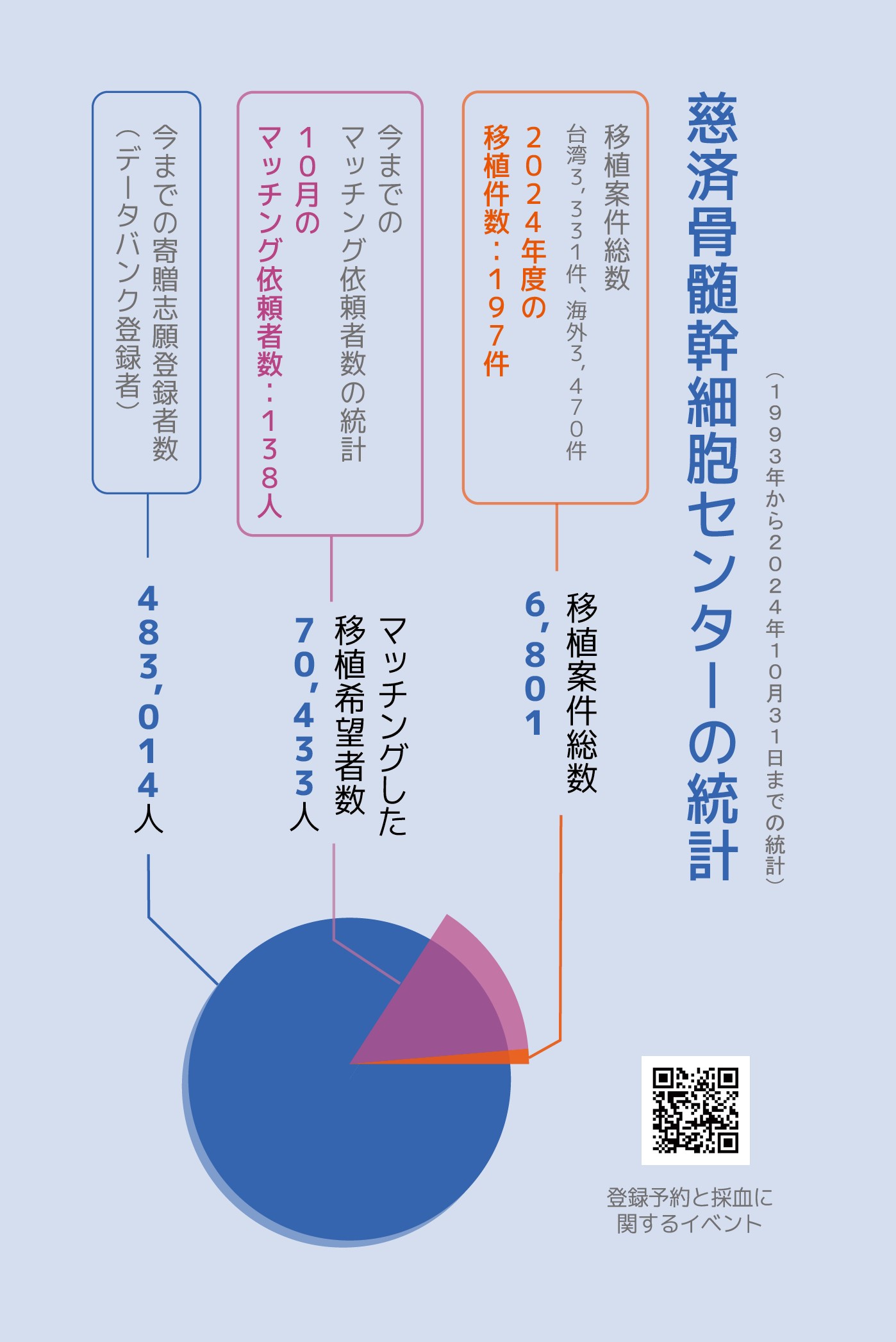

対面の日、七組のドナーと移植希望者がステージで体験を分かち合った。式典では、二〇二三年七月から二〇二四年六月までに骨髄を寄贈した八十一名のドナーに対し、感謝を表明して記念プレートが贈られた。慈済骨髄幹細胞センターが設立されて三十一年目を迎えるが、これまでに三十一の国と地域から骨髄が提供され、六千八百件余りの移植が行われた。適合率は非常に低いので大海原で針を探すにも似たこのプロジェクトは、全て献身的に奔走して登録者を募る慈済ボランティアと、ドナーの無私の奉仕によって支えられている。「命を救う」のだから、苦しみなどかえりみないのだ。

二〇一八年、オーストラリアでのワーキングホリデーを終えたばかりの陳政彬(チェン・ヅンビン)さんは、台湾に帰国した翌日に、登録した骨髄がマッチングしたという電話を受け取った。「最初は詐欺かと思いました」。驚いた彼だったが、ボランティアが諦めずに連絡をし続けたことで、高校時代に骨髄ドナーの登録をしたことを思い出した。しかし、最初は「骨髄液」を抽出するのだと考えて少し怖くなった。それからボランティアの説明を受け、ネットで調べた資料を理解すると、それは世間の誤伝だったことが分かった。移植する骨髄幹細胞によって、血液疾患患者に新たな命を与えられることを知った彼は、毅然として寄贈を決心し、家族も全面的に支持してくれた。

ドナーは白血球成長ホルモンの注射(PRP療法)を受けると、献血と同じような方法で末梢血幹細胞を収集する。順調に健康な造血幹細胞が抽出できるようにと陳さんは生活のリズムを整え、夜更かしを避け、定期的にジムに行って体を動かした。移植希望者の体格が大柄であるため、二日間に分けて末梢血幹細胞を収集することになった。一日目は八時間、二日目は更に四時間かけて採取した。陳さんは、それら一連の過程に辛さも体調不良も感じなかった。逆に、普段は仕事が忙しいので、その二日間は休暇のようなものとなり、とてもリラックスできた。

陳さんよりも二十一歳上になる移植希望者の簡聡良(ジエン・ツォンリャン)さんは、移植後の拒絶反応は軽微で、新たな命を手にしたことに感謝の気持ちでいっぱいだと語った。この六年間、彼は誕生日を毎年二回祝っている。一回は本来の誕生日で、もう一回は骨髄移植をして生まれ変わった四月二十四日である。死と隣り合わせという恐怖を体験したことで、彼の人生観も変わったそうだ。

「以前はお金をもっと稼がなければとか、子どもにより良い物質的な生活をさせなければとか考えていました。今は、心が広くなり、あまり物事にこだわらなくなりました。命より貴いものはないと感じています」。

簡さんは、長年、中国の蘇州に駐在している関係で、現地で結婚して家庭を築いている。しかし、二〇一八年一月に体の不調が現れ、帰国して検査を受けたところ、重度の再生不良性貧血(SAA)と診断された。医師から造血幹細胞移植を勧められた彼は、五十歳まではほとんど保険証を使ったことがなかったが、突然大病に見舞われたので、安定していた家族生活を大きく揺さぶられることになった。

「順調にマッチング相手が見つかるのだろうか?」

「二人の子どもがまだ幼いのに、どうすればいいのだろう」。

家族の寄り添いが、簡さんにとって強力な支えとなって、前向きに治療の辛さに向き合うことができた。非血縁間のマッチング成功率は僅か十万分の一である。しかし、とても幸運なことに、二カ月も経たないうちに慈済骨髄幹細胞センターで、 100%抗原遺伝子がマッチングしたドナーが見つかったのだ。「私は不運にも病気に罹りましたが、最も幸運な人でもあります。病気が重くて助けてくれる人がいなかったときに、あなたの大いなる献身によって、私は生まれ変わることができました」。自ら書いた感謝の手紙を、ドナーの陳さんに手渡した。

近年、陳さんの定期的なフォローアップレポートは、健康状況が良好であることを示している。彼はよく自分を例に挙げて、親戚や友人に体験を話しているが、妹も妻も心を打たれ、ドナー登録を済ませた。「彼が頑張って生きてくれたことに感謝しています。人の命を救えたことは、私にとって重大な意義があります」。陳さんは、以前はドナーになったことは良いことだ、とぐらいしか思わなかったが、最近母親が癌に罹ってからは、移植希望者とその家族の焦りが、より理解できるようになった。生涯で人の命を救う機会は今回かぎりかもしれないが、それができてとても嬉しいと語ってくれた。

画家の劉豐来(右4)は、自ら手描きした花鳥の水墨画を通じて、彼女の提供者である曽惠平(左2)に感謝の意を表した。

命を救うために灯をともす

曽惠平(ヅン・フエイピン)さんは、台北で採血してHLA型登録をし、十六年後に初めてマッチングの初期通知を受け取った。彼女はそれまでに何度か転職し、台中に引っ越していた。実家にはインターホンがなかったため、慈済ボランティアは誰かがドアを開けてくれるまで待ち続けるしかなかった。幸いにも彼女の弟の妻が外出しようと出てきたので、彼女に電話で伝えてもらった。「慈済ボランティアが二人来ていて、あなたを探していますよ」。

彼女は、ドナーの遺伝子が移植希望者に影響して、髪の質や血液型が相手のものと同じになる可能性があることを知って、感動のあまり涙を流した。新しい赤ん坊を授かったような気持ちになったからだ。白血球を増やす薬剤の注射をしたが、何も副作用はなかった。家族や友人の励ましと付き添いの中で、自分は幸福に満ちた人間だと思った。

曽さんの心の中の「赤ん坊」は、六十八歳の画家である劉豊来(リュウ・フォンライ)さんで、二〇二四年九月に五回目の個展を開いた。劉さんとその家族は皆、「喜びの対面式」に出席して、ドナーである曽さんに感謝の意を伝えた。劉さんは、この六年間、再診に行くたびに「いつ私のドナーに会えるのですか」と訊いた。そして、彼女はステージに上がる前から、曽さんが自分のドナーだと感じた。二人は抱き合った時、曽さんは「私の赤ちゃん、あなたはすごい」と声をかけ、劉さんは「あなたがいなければ、家族はここに集まることはできませんでした」と涙ながらに答えた。

二〇一七年三月、劉さんは急性骨髄性白血病を発症し、妹が三人ともマッチングを試みたが成功しなかった。彼女は病気を患ってから多くの恩人に出会い、好きなことを続けられ、自分の作品をシェアして、精彩のある人生を送って来られたことに感謝した。

当初、曽さんの母親は、娘がドナーになることを心配し、花蓮へ向かう列車の中でも引き止めようとした。しかし、医師と慈済ボランティアが移植希望者を救おうとしていただけでなく、ドナーの健康も大切に守っていることを知って、はじめて安心することができた。今では、娘の選択は正しく、とても立派だと思っている。

「最初、なぜこのような素晴らしいことがネット上で共有されないのか、理解に苦しみました」。曽さんは、自身の骨髄提供の過程や健康フォローアップについてブログやSNSで発信し始めた。経験者として、マッチングに成功したドナーたちに、心の準備や参考情報を提供できればと思ったからだ。

現在、慈済骨髄幹細胞センターには四十八万三千件以上のHLA型登録データがあるが、そのうち半数以上は五十五歳を超えており、間もなく有効期限を迎える。また、ドナー登録者数は減少傾向にあり、マッチングしても実際に提供に至る割合が半数以下になっているという難題に直面している。特に少子化の影響で、親族からの骨髄幹細胞提供の割合が年々減少している。そのため、非親族からの提供を一層努力して呼びかけ、命を救うデータベースを充実させる必要がある。

大きな苦しみには、大きな愛が必要だ。二〇二四年一月から十月までに千百人以上の患者がマッチング対象を探しに来ている。ドナー志願者が集まる骨髄バンクは、救命のための重要なツールとなる。広い世界のどこかで血液疾患患者が探し求めている人は、あなたかもしれない。

(慈済月刊六九七期より)