白内障手術は高額なので、片方の費用しか負担できない。抜歯の費用を捻出できず、十年間痛みをこらえるしかなかった。

カンボジアの辺境では医療の基本的な設備が限られ、専門医が不足しており、村の住民は病苦に耐えていた。二〇二四年十一月、その悪夢はようやく終局を迎えた……。

施療会場には中医など多くの診療科を設け、必要に応じて診療科を越えて診察を行う。

「

十一月一日から三日まで施療を行いますよ!眼科と歯科もあります」。カンボジア・バッタンバン州バベル郡では、慈済の施療の一週間前から、トゥクトゥクに宣伝用の横断幕が掲げられ、運転手のサク・コサルさんが毎日街を巡って宣伝し、チラシを配った。彼は熱心に親戚や近所の人々に知らせ、自分自身も診療を受けることにした。「私たちはとても貧しく、医者にかかると費用が高すぎて、とても払えないのです」。

市場で花を売る女性は、慈済ボランティアにこう話した。

「最近、動悸がして呼吸が苦しいと感じます。でも、病院には行きたくても行けません。生まれたばかりの子供が心臓病を抱えていて、頻繁に病院へ行かなければならないので、自分の治療に使うお金はありません。やっと無料で診療を受けられる日が来ました」。

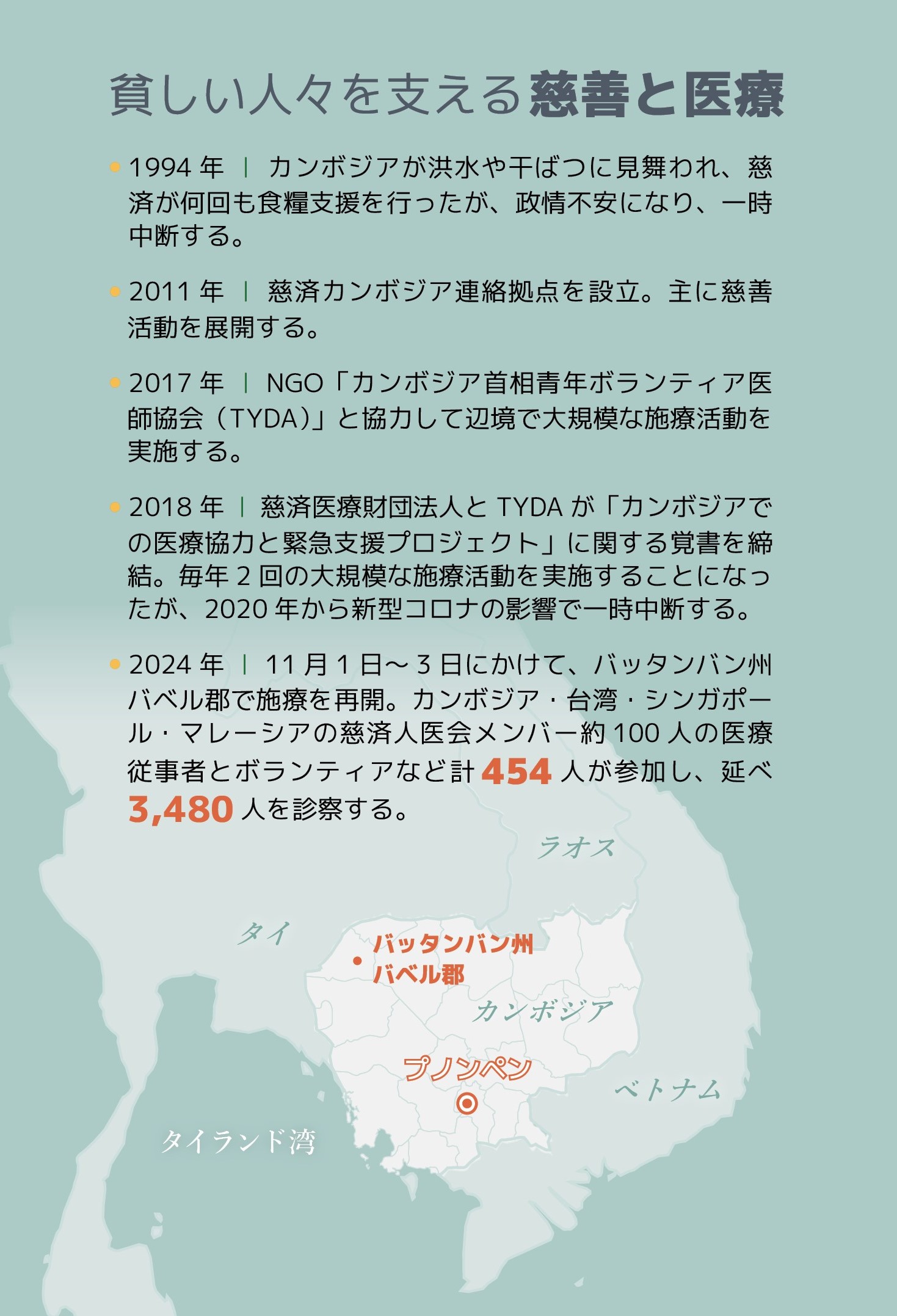

国を跨いでバッタンバン州に集合

カンボジアは長年にわたり戦乱や自然災害に苦しんできた。そのため、WHOはカンボジア政府や国際的なパートナー、NGOと連携し、カンボジアを国民の健康と福祉の向上に取り組む重点国の一つにしている。だが、医療資源が限られ、治療費も高額なため、特に辺境の住民の多くは、病苦をこらえながらも受診を諦めざるを得なかった。

台湾、シンガポール、マレーシアから集まった医療スタッフとボランティアは、医療機器や医薬品を携え、十一月初めにカンボジアのボランティアと協力しながら北西部のバッタンバン州で施療活動を行った。診療は内科、外科、婦人科、眼科、歯科、中医などにわたり、三日間で延べ三千五百人近い患者を診察した。

慈済の施療は主にバベル郡のリファラル病院で、眼科の診療はバッタンバン州立病院で行われた。近郊にある村の六十四歳になるニエム・ポーク村長は、診療当日に慈済が手配したマイクロバスで来院し、手術を受けた。彼は白内障を患っており、一年前に私立病院で右眼の手術を受けたが、その時は片目分の費用しか負担できなかった。今ようやく、左眼の治療を受けることができ、自分に自信を取り戻してこう言った。

「手術台に横になるととても快適で、あっという間に終わりました。本当に速かったです」。

ペン・ヴェオンお婆ちゃんは、慈済に出会えてとても幸せだと喜んだ。

「以前は道が見えなくて、転んで家族に迷惑をかけるのが心配でした。白内障手術を受けた後でお医者さんが、これでよく見えるようになりますよ、と言ってくれました」。お婆ちゃんは嬉しそうに、ボランティアの顔を触りながら言った。「少なくとも今、あなたの顔の輪郭が見えるようになりました。あなたはハンサムですね!」。

バッタンバン州立病院眼科のヘン・トン医師は、医師として二十年のキャリアを持つ。彼は慈済ボランティアにカンボジアの医療状況について説明した。多くの医学生は卒業後、プノンペンなど大都市での勤務を選び、給与が比較的低い地方の病院では働きたがらない。そのため、地方には専門医が少ないのだそうだ。

「州立病院は政府の病院ですが、その診療費用は一般市民が負担できるものではありません」。

低所得層の人々は、交通費や医療費用が払えないため、NPOや村の隣人による支援か募金を待って診察を受ける以外に方法はない。ヘン・トン医師は、貧しい人々のために診療を行いたいが、自分一人の力には限界があるので、慈済の施療は、多くの患者が長年待ち望んでいたものである、と語った。また、近年になって政府が医療施設の整備に徐々に力を入れ始め、医療費用も次第に引き下げられているため、今後もっと多くの人々が政府の病院で診察を受けられるようになることを期待しているそうだ。

施療初日の朝8時過ぎの様子。村人は既に待合エリアに列を作り、10時の診察開始を待つ。

この機会を逃したら、次はいつになるかわからない

バッタンバン州バベル郡のリファラル病院の駐車場は、施療活動の間、臨時の歯科診療エリアへと姿を変えた。歯科医たちは透明なフェイスシールドをつけ、手を休めることなく、抜歯やスケーリング、虫歯治療に専念していた。側では助手たちが彼らの額の汗を拭い、手際よく器具を手渡していた。

歯科の待合エリアは、人でいっぱいだった。車椅子のお年寄り、幼い子どもを抱える若い母親もいる。テントの中ではそよ風に汗の匂いが混じり、隙間から差し込む陽光が、それぞれの期待と不安の入り混じる表情を照らしていた。彼らは、これが滅多にないチャンスであり、「この機会を逃したら、次はいつになるかわからない」ことを知っていた。

辺境の村では診療所の数が極めて少なく、村の住民は遠くまで足を運ばなければ歯医者にかかることができない。そして、虫歯を一本抜くだけで三十米ドル(約四千五百円)かかるため、彼らは痛みに耐えるか、特定の植物を噛んだり、塩水で口を漱いだりする伝統療法に頼るほか仕方がなかった。しかし、これらの方法では根本的な解決にはならず、むしろ感染症を引き起こすことさえある。

三日間の施療で歯科を受診した人は、七百四十一人に上った。花蓮慈済病院の李彝邦(リー・イーボン)歯科医は、「村人は、耐えられない程の痛みになってから、ようやく診察に来るのです。スケーリングは鉱山を掘っているようなもので、大量の歯石が出て来ます」と言った。

また、シンガポールで四十三年間歯科医をしてきた鄧国栄(ドン・グォロン)医師は、以前カンボジアで施療に参加したことがあり、現地の人々は歯の痛みを和らげるためにただ抜歯を求めるだけだったと振り返る。慈済の歯科医たちは一本でも多くの歯を残すことに努め、虫歯治療やスケーリングを施し、重度の虫歯でも、状態によっては現地で高額な根管治療であっても行った。

二十二歳のケオ・ムイサンさんは、十年前から食事をする度に激しい歯の痛みに悩まされてきた。歯科に行っても鎮痛剤を処方するだけで、五日分の薬代は二十五米ドルもかかる。彼女の両親は野菜を栽培していて、出荷して得られる収入はわずかだ。それでも娘の痛みを和らげるために薬を買ってあげたいと、ついには小さな農地まで手放してしまった。

慈済の施療チームが彼女を診察してX線検査を行うと、複数の歯はすでに残すことができないほどになっていることが分かった。医師は優しく、「今日は一本だけ抜いて、明日、残りの処置をしよう」と説明した。診察台のそばで、彼女が母親のざらついた手を強く握りしめると、母親はまだ心配ではあるが、まるで悪夢がようやく終局に近づいたかのように、少し安堵していた。

抜歯が終わると、彼女の張り詰めた表情が次第に和らぎ、痛みから解放された。母親は、感極まってこう言った。

「本当にありがとうございました。抜いてくださったのは、悪い歯だけではありません。娘が十年間苦しみ続けた痛みそのものです」。

歯の治療前に、医師とアシスタントが協力して患者の口腔の✕線検査を行う。(撮影・梁倩宜)

九歳の子供の五本の指が開くように

施療活動の前日、医療チームは、近々手術を受ける九歳のホルム・トラ君の家を訪ねた。ホルム・トラ君は知らない人を見て警戒し、両手を背中の後ろに隠した。その様子を見て、母親のチウ・ソク・パナーさんは、誤解されないようにと急いで説明した。ホルム・トラくんは先天性の合指症で、生まれつき右手の中指と薬指、親指と人差し指、そして左手の人差し指と中指がくっついていた。そのため、一層人見知りになっていた。

ホルム・トラくんが三歳の時、右手の親指と人差し指の分離手術に成功したが、その他の手術はリスクが高いため、医師は治療しない方がいいと判断した。以来、ホルム・トラ君の右手は力が入らず、食事や筆記はすべて左手でこなして来た。しかし、何よりも辛かったのは、学校で友達に指が変だとからかわれ、特別な目で見られることだった。家は貧しく、農業で四人の子どもを養っているため、パナーさんには息子をプノンペンの大病院に連れて行く余裕はなく、息子が孤独と劣等感を抱えながら暮らす姿を、ただ見守ることしかできなかった。

「十月初め、夫が市場で慈済の施療のことを耳にし、十三日に医者による事前診察があると知って、直ぐ息子を検査のために連れて行きました。すると、十一月一日に手術を受けられるという連絡を受けました。それは海外の医師が執刀してくれるということだったので、私たちは信頼できると感じました」。この良い知らせを聞いて、パナーさんは思わず涙を流した。

ホルム・トラくんの手術を担当したのは、シンガポールの形成外科である馮寶興(フォン・パオシン)医師で、彼は十年以上の施療経験があった。彼は事前に病歴報告を確認し、通訳を通じてパナーさんに説明した。右手の合指は骨がつながっているので分離が難しいが、健康には影響しないこと。そして、左手は手術すれば、五本の指が正常の人と同じようになるということだった。

ホルム・トラくんは手術台に横たわると、怖くなって泣き出した。ボランティアと看護師は急いで彼を抱きしめ、優しく慰めた。手術中、看護師はホルム・トラくんの顔を軽く横に向け、母親に手のひらで覆うように促して医師を見ないように配慮した。その間、ボランティアがスマホでアニメを見せて、ホルム・トラくんの注意を引いた。

二時間後、手術室から出てきたホルム・トラくんは、母親に「全然痛くなかったよ」と伝えた。パナーさんは彼に、来週、病院に来て包帯を取り除いたら、あなたの左手は五本の指が開くようになるのよと伝えた。

ホルム・トラくんが照れながらお礼を言う姿を見て、馮医師も感動した。「施療会場の手術室は非常に簡素で、病院とは天と地ほどの差があります。施療経験の豊富な医師が担当して初めて、失敗しないようにすることができるのです。もし私がこの手術を引き受けなければ、子どもは運命を変えることができず、一生の悔いとなったでしょう」。

バッタンバン公立聯華学校の陳秀華(チェン・シュウフワ)校長(写真上・中央)は72歳。30年間慈済の通訳支援を続けている。今回は特に70代の女性6人と41人の生徒と教師に通訳をお願いし、遠くから来た医師やボランティアの愛を、言葉の壁なく伝える。(撮影・覃平福)

若い頃に陳秀華校長と共にクメール語の通訳を手伝った村人は、今はもうお祖母さん世代だが、今なお共に活躍し、通訳を通じて愛と温もりを届け続けている。(撮影・江欣燕)

医療チームの最強の後ろ盾

今回の大規模な施療活動を準備するために、慈済カンボジア連絡所は四月、地元ボランティアの募集を拡大し、国をも跨いで過去に施療活動を主催したことがあるシンガポールのボランティアチームを招き、トレーニングを実施した。十月三十日、先遣隊がバベル郡のリファラル病院に入り、今年主催するマレーシアチームも、シンガポールボランティアの付き添いの下で事前準備を開始した。台湾からは斗六慈済病院の簡瑞騰(ジェン・ルイトン)院長が率いるチームが、大型の台風二十一号(コンレイ)によって飛行機が欠航になる前に順調に飛び立った。

ボランティアは農業用トラクターを借り、学校から机や椅子を借りて運び、会場を設営した。マレーシア外科医の史家盈(スー・ジアイン)医師は、手術室と器材を設置した。

二十年以上にわたり国内外の施療活動を支援してきた台南のボランティア、林金安(リン・ジンアン)さんは、経験豊富なプロの機械修理工である。彼にとって、全ての医療機器やパイプは患者に適切なケアを受けることを保証する要なのだそうだ。歯科医療機器が正常に作動するようにと彼は各種部品を事前に用意し、シンプルなスイッチから複雑な配線に至るまで備えるようにしている。彼は、三十キロを超える荷物を肩に担ぐことも厭わない。部品が足りないことで機械が動かなくならないようにしたいからだ。

施療の前日、六台の歯科医療機器をテストした結果、一台が酷く故障していたので、彼は二時間かけて修理を行い、やっとのことで直した。問題は多かったが、強い意志で集中する表情と熟練した動作からは、長年蓄積された経験に基づき、機器のニーズを「聴診」できるようになったのだと見てとれた。

彼は、かつてガンと診断されたので仕事を止め、事業を完全に手放した。だが、そのことから生命の価値を再発見し、慈済の施療活動で機械修理に専念するようになり、今では医療チームの信頼できる後ろ盾となっている。

「ここに来て、やるべきことを成し遂げ、機器が正常に作動するのを見ると、心から喜びを感じます」。

施療開始前、ボランティアチームは歯科診療用の椅子を一つずつ点検し、修理を行う。(撮影・曽秋莉)

精密眼科医療機器の大募集

熱帯地域は日照時間が長く、紫外線が強いため、目の水晶体が濁り易い上に、糖質の高い食習慣が水晶体の酸化を加速させる。それにつれて白内障手術のニーズは、加齢と共に増加する。慈済セランゴール連絡所医療調整チームの曽文発(ヅン・ウェンファ)医師によると、現地の人々のかすみ目や視力低下は、主に白内障が原因だという。

眼科チームは、例えば白内障超音波結晶体乳化装置や眼科手術用顕微鏡、細隙灯顕微鏡、高圧滅菌器などの医療機器を、十分に備える必要がある。曽医師によると、「医療スタッフは揃っていますが、最大の問題は医療機器が不足していることです」。

チーム全員が精一杯、各自の人脈やリソースを活用して必要な機器を集めた。マレーシア・クアラルンプールにあるトゥンクアジザ病院の小児眼科医、呉秀雲(ウー・シュウユン)医師も、全力を尽くして交流のない眼科病院に電話したり、メールを送ったり、直接訪問したりした。幾つかの困難を経て、最終的に診療現場のニーズを満たした。

眼科チームは施療の初日に二十一件の手術を完了し、呉医師はチームのメンバーに深く感謝した。

「一つの手術を終えるたびに、患者さんが正常な日常生活を取り戻し、家族の世話ができるようになるのを見ると、とても安堵しました」。今回はセランゴール連絡所にとって初めての眼科施療であり、チームに大きなモチベーションをもたらした。

初日に延べ六百人余りを診察したが、口コミで翌日には患者が急増した。三日目は午後三時に終了する予定だったが、患者が次々と来たため、医療チームは、診療時間を延長してできる限り多くの人を診察することを決めた。緊張しながらやって来て、治療が終わると嬉しそうな笑顔で帰っていく姿に、全てのボランティアは心を温かくした。

(慈済月刊六九七期より)