編集者の言葉

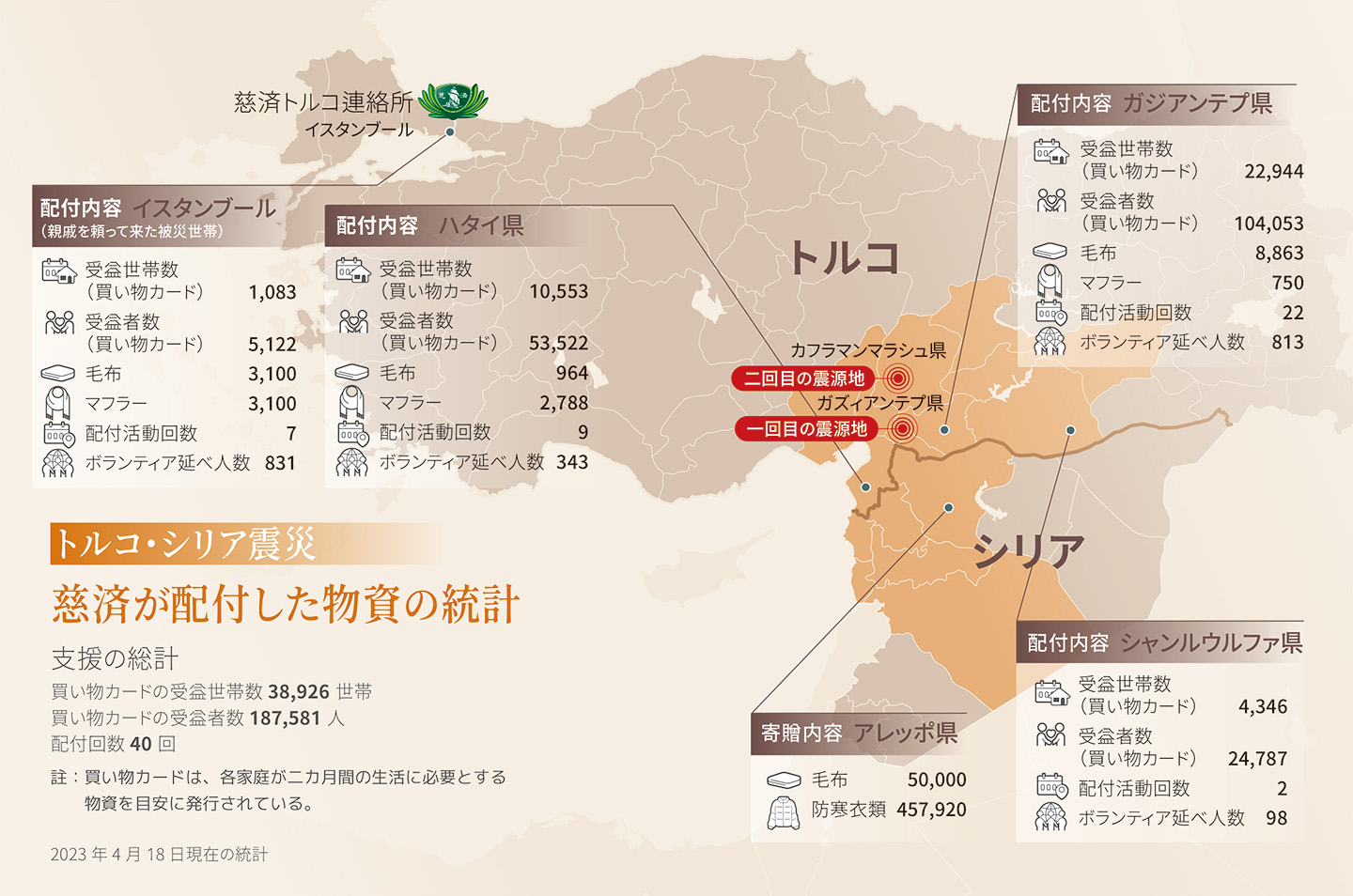

三月末、慈済基金会はオンラインでトルコ世界医師連盟と契約を結んだ。二月六日のトルコ・シリア大地震におけるシリア領内の被災者に対する医療支援は今後一年間行われ、延べ四万人余りが恩恵を受けると推測される。

これは、慈済がヨルダンのハーシム慈善団体の協力を得て、二月末に台湾の実業家から寄付された防寒具をシリアに送ったことに続き、被災地への更なる支援にあたる。

現在、EUの呼びかけにより、六十数カ国と数百の国際的な団体がトルコの被災地に人道支援を提供している。それに対して、十年以上にわたって頻繁に内戦が発生しているシリアは、国際社会の関心がごく僅かに寄せられているのみで、国内は秩序を失い、外国からの援助も届きにくい。地震に見舞われたシリアの人々は最も弱い立場にあり、苦しみに喘ぐグループだと言える。

トルコは大量のシリア難民を受け入れている国の一つである。しかし、この大地震の後、国境付近に滞在する両国の被災者の間に、生き残りのための衝突が起きている。かつて「ニューヨークタイムズ」は次のように報じたことがある。地震前のトルコ経済はすでに日ごとに衰退の一途を辿っており、外から来たシリア人を排斥する動きは避けられない状態だった。地震後、シリア人が同等の救済を得るのは困難だが、トルコは相対的に住みやすいため、この時期にシリアにいる親戚の元に帰れば、将来トルコに戻るのが困難になる恐れがあるのだ。

この矛盾の中で、如何にしてバランス良く国籍を問わず、被災者に支援を届けられるかが、慈済ボランティアの知恵の見せ所である。トルコ政府の許可を得て、ボランティアはシリア難民キャンプを訪ね、家庭訪問して名簿を作成した。ボランティアが最も未練を残したのは、毎回の配付で全ての被災者に行き届かなかったことである。今期の特別報道では、慈済災害支援チームが段階的に任務を果たし、花蓮の静思精舎に帰って分かち合った内容が掲載されている。しみじみと心に感じる所があった。

曽て或るトルコの被災者が、シリア国籍の慈済ボランティアから物資を受け取った時、「私たちは今、あなたたちが家を失った痛みを感じています」と言った。また当時、戦争で身障者になり、今回また地震で被災した若いシリア人のアナウンサーは、自分は悲惨な世代に生まれ、人生が再び試練に直面しているが、人助けをやめてはならないのだ、と言った。

そのほか今月の特集では、台南市を例に、二年以上前に発足した「安美プロジェクト」を追跡している。プロジェクトの内容は、独り暮らしの高齢者や身障者、弱者世帯を対象に、家の安全対策施工をすることで、転倒防止やそれに伴う医療費、社会サービス費を減らそうとするものである。このプロジェクトはコミュニティを単位として深く関わり、慈善支援を必要とする高齢者を発掘し続けることを目的としている。

清明節が過ぎ、春雨が大地を潤していた頃、静思僧団の最初の五人の大弟子のうち、五番目の徳仰師父が円寂した。今月号には師父の生涯にわたる行誼(こうぎ)に関する特集が掲載されている。師父は長年服飾工房を取り仕切り、器用に作られた僧衣は尼僧の威儀に端厳さを添えた。お人柄は物静かで忍耐強く、その行いは静思家風を現していた。そして、何気ない日常の中で真面目に修行する模範を後輩に残した。

抜苦与楽という慈悲心が連綿と続き、傷ついた人が癒され、愛の力が絶えないことを願っている。

(慈済月刊六七八期より)

編集者の言葉

三月末、慈済基金会はオンラインでトルコ世界医師連盟と契約を結んだ。二月六日のトルコ・シリア大地震におけるシリア領内の被災者に対する医療支援は今後一年間行われ、延べ四万人余りが恩恵を受けると推測される。

これは、慈済がヨルダンのハーシム慈善団体の協力を得て、二月末に台湾の実業家から寄付された防寒具をシリアに送ったことに続き、被災地への更なる支援にあたる。

現在、EUの呼びかけにより、六十数カ国と数百の国際的な団体がトルコの被災地に人道支援を提供している。それに対して、十年以上にわたって頻繁に内戦が発生しているシリアは、国際社会の関心がごく僅かに寄せられているのみで、国内は秩序を失い、外国からの援助も届きにくい。地震に見舞われたシリアの人々は最も弱い立場にあり、苦しみに喘ぐグループだと言える。

トルコは大量のシリア難民を受け入れている国の一つである。しかし、この大地震の後、国境付近に滞在する両国の被災者の間に、生き残りのための衝突が起きている。かつて「ニューヨークタイムズ」は次のように報じたことがある。地震前のトルコ経済はすでに日ごとに衰退の一途を辿っており、外から来たシリア人を排斥する動きは避けられない状態だった。地震後、シリア人が同等の救済を得るのは困難だが、トルコは相対的に住みやすいため、この時期にシリアにいる親戚の元に帰れば、将来トルコに戻るのが困難になる恐れがあるのだ。

この矛盾の中で、如何にしてバランス良く国籍を問わず、被災者に支援を届けられるかが、慈済ボランティアの知恵の見せ所である。トルコ政府の許可を得て、ボランティアはシリア難民キャンプを訪ね、家庭訪問して名簿を作成した。ボランティアが最も未練を残したのは、毎回の配付で全ての被災者に行き届かなかったことである。今期の特別報道では、慈済災害支援チームが段階的に任務を果たし、花蓮の静思精舎に帰って分かち合った内容が掲載されている。しみじみと心に感じる所があった。

曽て或るトルコの被災者が、シリア国籍の慈済ボランティアから物資を受け取った時、「私たちは今、あなたたちが家を失った痛みを感じています」と言った。また当時、戦争で身障者になり、今回また地震で被災した若いシリア人のアナウンサーは、自分は悲惨な世代に生まれ、人生が再び試練に直面しているが、人助けをやめてはならないのだ、と言った。

そのほか今月の特集では、台南市を例に、二年以上前に発足した「安美プロジェクト」を追跡している。プロジェクトの内容は、独り暮らしの高齢者や身障者、弱者世帯を対象に、家の安全対策施工をすることで、転倒防止やそれに伴う医療費、社会サービス費を減らそうとするものである。このプロジェクトはコミュニティを単位として深く関わり、慈善支援を必要とする高齢者を発掘し続けることを目的としている。

清明節が過ぎ、春雨が大地を潤していた頃、静思僧団の最初の五人の大弟子のうち、五番目の徳仰師父が円寂した。今月号には師父の生涯にわたる行誼(こうぎ)に関する特集が掲載されている。師父は長年服飾工房を取り仕切り、器用に作られた僧衣は尼僧の威儀に端厳さを添えた。お人柄は物静かで忍耐強く、その行いは静思家風を現していた。そして、何気ない日常の中で真面目に修行する模範を後輩に残した。

抜苦与楽という慈悲心が連綿と続き、傷ついた人が癒され、愛の力が絶えないことを願っている。

(慈済月刊六七八期より)