Lending a Hand, Lifting a Life

By Shi Jin-xiu

Translated by Wu Hsiao-ting

Photos by Chen Jun-lang

With each assistive device they deliver, Tzu Chi volunteers offer not only relief but also a reminder that no one is alone.

Volunteers carefully carry a heavy bed frame up the stairs of a walk-up apartment building, mindful to avoid injury.

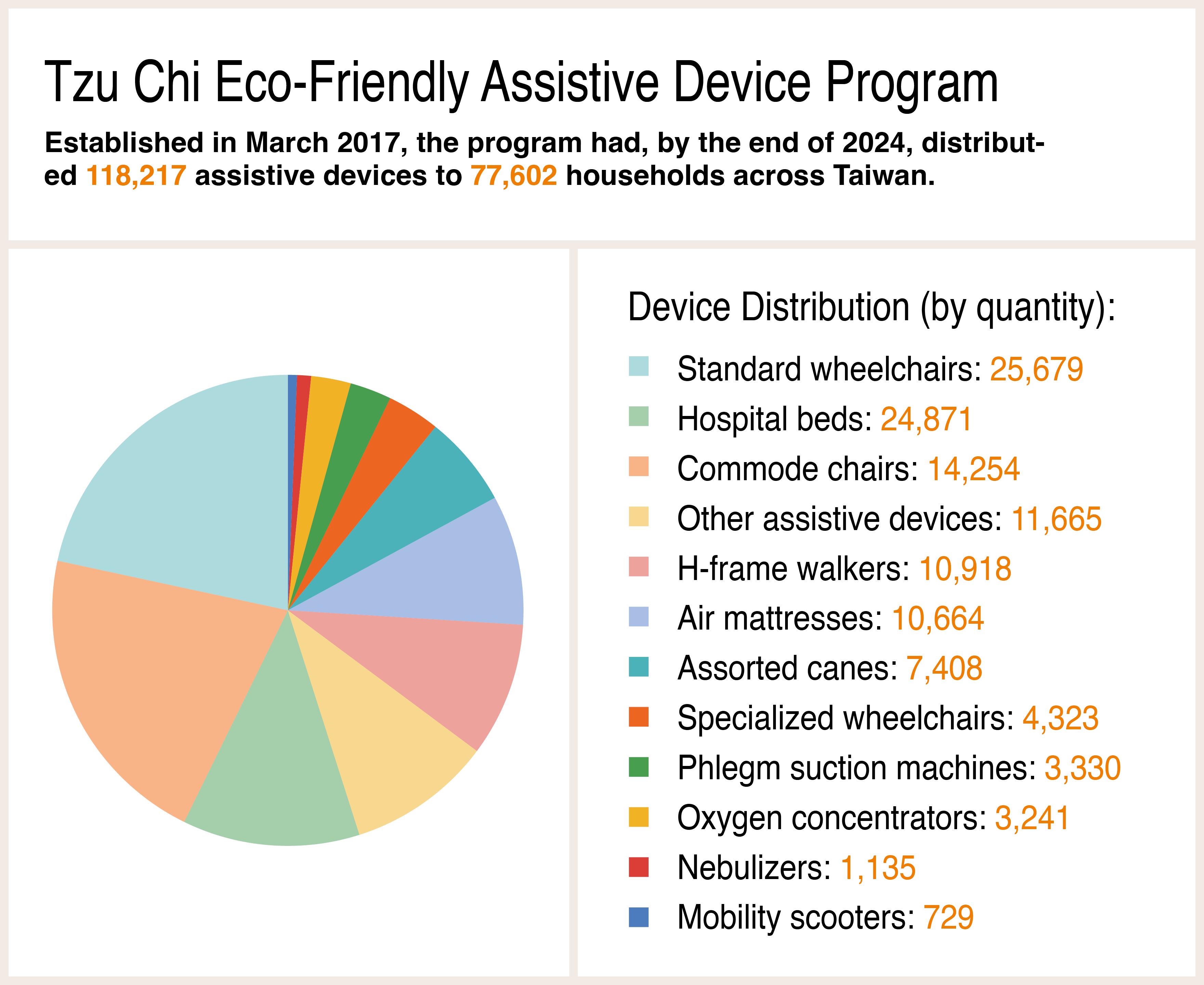

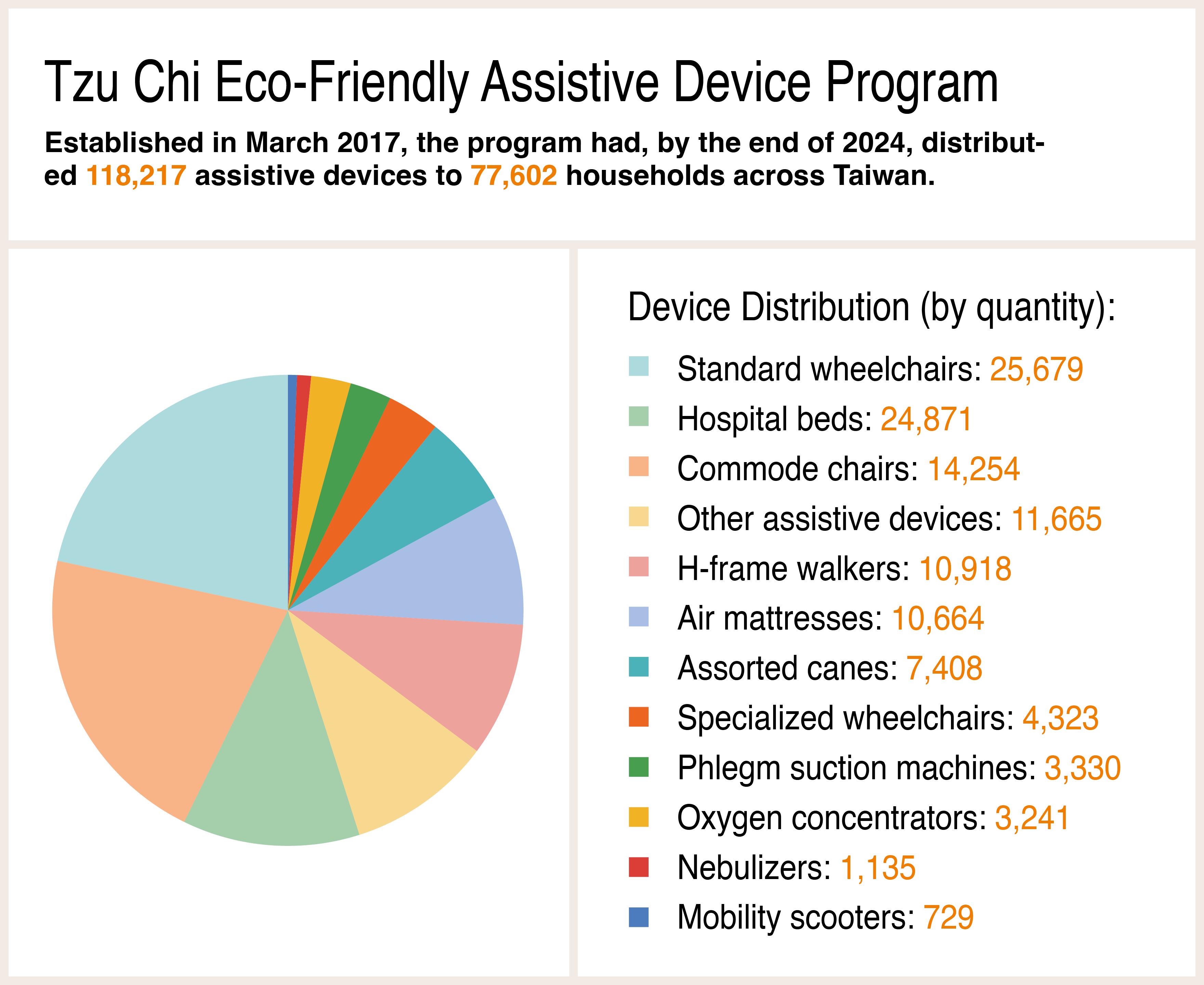

On a weekend morning, a white truck prepared to set out from Tzu Chi’s Neihu campus in Taipei. It was loaded with electric hospital beds, wheelchairs, commode chairs, and other assistive devices for delivery to applicants’ homes. Before the truck departed, volunteer Jiang Li-qiang (姜禮強) carefully checked each item. “If we don’t take a thorough inventory, we might forget something and have to make another trip,” he explained. At the same time, other volunteers secured the equipment to prevent it from shifting during transit.

Nearby, Wu Dun-rong (吳敦榮), the contact person for the Neihu outlet of the Tzu Chi Eco-Friendly Assistive Device Program, was busy finalizing the next day’s delivery schedule with applicants. Several years earlier, Wu’s mother had suffered a fall due to high blood sugar, fracturing her hip and requiring a wheelchair. A wheelchair from the Tzu Chi Neihu Recycling Station had helped her move around more easily. Grateful for the support his family had received, Wu decided to pay it forward. He began volunteering for the assistive device program.

Volunteer Lai Zheng-qiao (賴正喬) had a similar experience. His mother had fallen in a nursing home and fractured her pelvis, making movement difficult. One day, while on duty at the Neihu campus, he learned from fellow volunteers about Tzu Chi’s assistive device program, which provided free equipment along with delivery and handling. After applying for devices and experiencing the program’s benefits firsthand, he came to appreciate its importance. When he learned that the program needed more delivery volunteers, he joined and has since often assisted with weekend deliveries. “The more I give, the more joy I gain and the deeper my sense of fulfillment,” he said with a smile.

Compared to Wu and Lai, Jiang is a veteran in this work. He began delivering assistive devices more than 20 years ago—long before the program was officially established in 2017. He had once run a meat floss factory, where his daily routine included transporting 70 to 80 freshly slaughtered pigs each morning for production. After joining Tzu Chi, he switched to a vegetarian food business and dedicated himself to recycling work. This gave him more opportunities than most to encounter used hospital beds and wheelchairs. At first, he dismantled them for recycling. But when he saw that many were still in good condition, he began delivering them to those who needed such equipment instead.

Since its founding in 2022, the Neihu outlet of Tzu Chi’s assistive device program has grown significantly. Applications increased from 83 in 2022 to 560 in 2024, while total deliveries and collections rose from 161 to 1,652 items—an average of 4.5 per day. As demand has increased, so have volunteers’ responsibilities. The cleaning and disinfection team works even on the coldest days to ensure each device is sanitized and as good as new before reaching an applicant’s home. The repair team stays busy in their workspace, quietly fixing broken equipment. The administrative and transport teams are just as dedicated, diligently attending to their respective duties.

Over a hundred items a day

There are now more than 130 Tzu Chi assistive device outlets across Taiwan, located in every county and city, including the offshore islands of Kinmen and Matsu. In 2024, volunteers nationwide delivered an average of 110 assistive devices per day. Their efforts not only extend the lifespan of secondhand equipment but also significantly benefit those in need. For example, air mattresses help bedridden patients reduce the risk of pressure sores, while high-back wheelchairs provide extra support and comfort for those with spinal issues. Volunteers use their hands-on experience and training to teach caregivers how to use the equipment safely.

Deliveries often present unexpected challenges, turning each trip into a journey of overcoming obstacles. Volunteers often have to navigate winding or narrow alleys and obstacles such as illegally parked cars or piles of clutter to ensure the equipment reaches applicants’ homes.

Some recipients live in congested areas where parking is difficult. In such cases, volunteers park farther away and carry the equipment on foot. Along the way, they often experience kindness from strangers. “When shop owners see us delivering assistive devices, they not only let us park temporarily but also keep an eye on our vehicle,” Wu shared with a smile.

Transporting the equipment, especially electric hospital beds, is physically demanding. Volunteers must be familiar with proper lifting techniques to prevent injuries. In older buildings without elevators, they carry the equipment up narrow staircases, working closely as a team to navigate tight turns. According to Lai, hospital beds vary in weight and size. To conserve energy, they prioritize delivering lighter beds to higher floors, while heavier beds are reserved for lower floors or buildings with elevators. “We bring a tool kit to disassemble beds when necessary, which makes transportation easier,” he added.

After the transport team retrieves assistive devices, they are passed to the cleaning and disinfection team for processing. Some require repairs or part replacements before being stored for future use.

Their smiles say it all

That day, as volunteers in the white truck made their way to deliver assistive equipment, they reminisced about a visit to a home on Ankang Road. As soon as they entered, they were greeted by a strong odor. The recipient was a bedridden man living alone, cared for by his former wife. Even though they had divorced, she continued to visit regularly and ensured he attended his medical appointments. She also cared for their daughter, who had an intellectual disability. The former wife did all this in addition to managing her own job.

The home was cluttered. The former wife cautioned the volunteers to be careful, as her ex-husband sometimes exhibited violent behavior. She politely asked them to leave the bed in the living room rather than move it into his room. Volunteer Wu asked, “The bed is heavy—how will you move it?” To save her the trouble, the volunteers cleared space and moved the bed inside. While doing so, they expressed their admiration for her resilience and sense of responsibility.

As the volunteers recalled the divorced couple, they arrived at one of their first stops. “This place looks so familiar,” a volunteer remarked. A fellow volunteer responded, “This is the very home we were just talking about!” As it turned out, they were returning to the bedridden man’s home to retrieve the assistive equipment. He had passed away, and his residence had been cleared out, leaving only a dim light and the equipment awaiting removal.

In the dimly lit space, the volunteers quietly dismantled the hospital bed. They were comforted by the thought that they had helped provide the husband with a comfortable bed in his final days. It reminded them of life’s impermanence and the importance of cherishing every chance to give.

The team made another stop on Donghu Road to deliver an air mattress to Ms. Chen’s elderly mother-in-law. The volunteers arrived just in time, delivering the mattress before her discharge from the hospital. They patiently explained how to use it. Grateful, Ms. Chen insisted on accompanying them downstairs to see them off, thanking them wholeheartedly.

A similarly heartwarming moment unfolded at their stop on Xinming Road, where Ms. Lin had requested a hospital bed for her 95-year-old mother. The volunteers cheerfully greeted the nonagenarian, who, despite her age, had sharp hearing and a quick mind, easily responding to small talk. Her good condition reflected the attentive care of her family, warming the volunteers’ hearts. Her radiant smile filled the volunteers with the deep joy of giving.

Vehicles carrying blessings

Seventy-year-old volunteer Zhan Fei-xiong (詹飛雄) repeatedly pounded his back, trying to ease the discomfort as he carried assistive devices during this trip. He had strained it on a previous delivery, and the injury still hadn’t healed. Even so, he showed up for duty. “It’s no big deal—I can still manage!” he said. Concerned, his fellow volunteers urged him to stay by the truck and leave the heavy lifting to them, but he insisted on joining them.

Working alongside him that day was volunteer Zhang Yi-ming (張逸銘). After the COVID-19 pandemic, Zhang left his career in China and returned to Taiwan for good, dedicating himself fully to volunteer work. Now a regular in the assistive device program, he serves on the transport team for the Neihu outlet.

Despite their varied professional backgrounds, once these volunteers put on their Tzu Chi uniforms, they become a united team, serving without complaint. They acknowledged the physical demands of the work but affirmed their commitment: “It’s exhausting, but we’ll keep going!” Each delivery provides not just practical assistance but heartfelt blessings as well. Volunteer Wu explained that some recipients struggle financially and can’t afford essential equipment. “Seeing their smiles when they receive our devices makes all our efforts worthwhile,” he said. “We can’t solve all their problems, but we can at least ease the burden of caring for their loved ones.”

By Shi Jin-xiu

Translated by Wu Hsiao-ting

Photos by Chen Jun-lang

With each assistive device they deliver, Tzu Chi volunteers offer not only relief but also a reminder that no one is alone.

Volunteers carefully carry a heavy bed frame up the stairs of a walk-up apartment building, mindful to avoid injury.

On a weekend morning, a white truck prepared to set out from Tzu Chi’s Neihu campus in Taipei. It was loaded with electric hospital beds, wheelchairs, commode chairs, and other assistive devices for delivery to applicants’ homes. Before the truck departed, volunteer Jiang Li-qiang (姜禮強) carefully checked each item. “If we don’t take a thorough inventory, we might forget something and have to make another trip,” he explained. At the same time, other volunteers secured the equipment to prevent it from shifting during transit.

Nearby, Wu Dun-rong (吳敦榮), the contact person for the Neihu outlet of the Tzu Chi Eco-Friendly Assistive Device Program, was busy finalizing the next day’s delivery schedule with applicants. Several years earlier, Wu’s mother had suffered a fall due to high blood sugar, fracturing her hip and requiring a wheelchair. A wheelchair from the Tzu Chi Neihu Recycling Station had helped her move around more easily. Grateful for the support his family had received, Wu decided to pay it forward. He began volunteering for the assistive device program.

Volunteer Lai Zheng-qiao (賴正喬) had a similar experience. His mother had fallen in a nursing home and fractured her pelvis, making movement difficult. One day, while on duty at the Neihu campus, he learned from fellow volunteers about Tzu Chi’s assistive device program, which provided free equipment along with delivery and handling. After applying for devices and experiencing the program’s benefits firsthand, he came to appreciate its importance. When he learned that the program needed more delivery volunteers, he joined and has since often assisted with weekend deliveries. “The more I give, the more joy I gain and the deeper my sense of fulfillment,” he said with a smile.

Compared to Wu and Lai, Jiang is a veteran in this work. He began delivering assistive devices more than 20 years ago—long before the program was officially established in 2017. He had once run a meat floss factory, where his daily routine included transporting 70 to 80 freshly slaughtered pigs each morning for production. After joining Tzu Chi, he switched to a vegetarian food business and dedicated himself to recycling work. This gave him more opportunities than most to encounter used hospital beds and wheelchairs. At first, he dismantled them for recycling. But when he saw that many were still in good condition, he began delivering them to those who needed such equipment instead.

Since its founding in 2022, the Neihu outlet of Tzu Chi’s assistive device program has grown significantly. Applications increased from 83 in 2022 to 560 in 2024, while total deliveries and collections rose from 161 to 1,652 items—an average of 4.5 per day. As demand has increased, so have volunteers’ responsibilities. The cleaning and disinfection team works even on the coldest days to ensure each device is sanitized and as good as new before reaching an applicant’s home. The repair team stays busy in their workspace, quietly fixing broken equipment. The administrative and transport teams are just as dedicated, diligently attending to their respective duties.

Over a hundred items a day

There are now more than 130 Tzu Chi assistive device outlets across Taiwan, located in every county and city, including the offshore islands of Kinmen and Matsu. In 2024, volunteers nationwide delivered an average of 110 assistive devices per day. Their efforts not only extend the lifespan of secondhand equipment but also significantly benefit those in need. For example, air mattresses help bedridden patients reduce the risk of pressure sores, while high-back wheelchairs provide extra support and comfort for those with spinal issues. Volunteers use their hands-on experience and training to teach caregivers how to use the equipment safely.

Deliveries often present unexpected challenges, turning each trip into a journey of overcoming obstacles. Volunteers often have to navigate winding or narrow alleys and obstacles such as illegally parked cars or piles of clutter to ensure the equipment reaches applicants’ homes.

Some recipients live in congested areas where parking is difficult. In such cases, volunteers park farther away and carry the equipment on foot. Along the way, they often experience kindness from strangers. “When shop owners see us delivering assistive devices, they not only let us park temporarily but also keep an eye on our vehicle,” Wu shared with a smile.

Transporting the equipment, especially electric hospital beds, is physically demanding. Volunteers must be familiar with proper lifting techniques to prevent injuries. In older buildings without elevators, they carry the equipment up narrow staircases, working closely as a team to navigate tight turns. According to Lai, hospital beds vary in weight and size. To conserve energy, they prioritize delivering lighter beds to higher floors, while heavier beds are reserved for lower floors or buildings with elevators. “We bring a tool kit to disassemble beds when necessary, which makes transportation easier,” he added.

After the transport team retrieves assistive devices, they are passed to the cleaning and disinfection team for processing. Some require repairs or part replacements before being stored for future use.

Their smiles say it all

That day, as volunteers in the white truck made their way to deliver assistive equipment, they reminisced about a visit to a home on Ankang Road. As soon as they entered, they were greeted by a strong odor. The recipient was a bedridden man living alone, cared for by his former wife. Even though they had divorced, she continued to visit regularly and ensured he attended his medical appointments. She also cared for their daughter, who had an intellectual disability. The former wife did all this in addition to managing her own job.

The home was cluttered. The former wife cautioned the volunteers to be careful, as her ex-husband sometimes exhibited violent behavior. She politely asked them to leave the bed in the living room rather than move it into his room. Volunteer Wu asked, “The bed is heavy—how will you move it?” To save her the trouble, the volunteers cleared space and moved the bed inside. While doing so, they expressed their admiration for her resilience and sense of responsibility.

As the volunteers recalled the divorced couple, they arrived at one of their first stops. “This place looks so familiar,” a volunteer remarked. A fellow volunteer responded, “This is the very home we were just talking about!” As it turned out, they were returning to the bedridden man’s home to retrieve the assistive equipment. He had passed away, and his residence had been cleared out, leaving only a dim light and the equipment awaiting removal.

In the dimly lit space, the volunteers quietly dismantled the hospital bed. They were comforted by the thought that they had helped provide the husband with a comfortable bed in his final days. It reminded them of life’s impermanence and the importance of cherishing every chance to give.

The team made another stop on Donghu Road to deliver an air mattress to Ms. Chen’s elderly mother-in-law. The volunteers arrived just in time, delivering the mattress before her discharge from the hospital. They patiently explained how to use it. Grateful, Ms. Chen insisted on accompanying them downstairs to see them off, thanking them wholeheartedly.

A similarly heartwarming moment unfolded at their stop on Xinming Road, where Ms. Lin had requested a hospital bed for her 95-year-old mother. The volunteers cheerfully greeted the nonagenarian, who, despite her age, had sharp hearing and a quick mind, easily responding to small talk. Her good condition reflected the attentive care of her family, warming the volunteers’ hearts. Her radiant smile filled the volunteers with the deep joy of giving.

Vehicles carrying blessings

Seventy-year-old volunteer Zhan Fei-xiong (詹飛雄) repeatedly pounded his back, trying to ease the discomfort as he carried assistive devices during this trip. He had strained it on a previous delivery, and the injury still hadn’t healed. Even so, he showed up for duty. “It’s no big deal—I can still manage!” he said. Concerned, his fellow volunteers urged him to stay by the truck and leave the heavy lifting to them, but he insisted on joining them.

Working alongside him that day was volunteer Zhang Yi-ming (張逸銘). After the COVID-19 pandemic, Zhang left his career in China and returned to Taiwan for good, dedicating himself fully to volunteer work. Now a regular in the assistive device program, he serves on the transport team for the Neihu outlet.

Despite their varied professional backgrounds, once these volunteers put on their Tzu Chi uniforms, they become a united team, serving without complaint. They acknowledged the physical demands of the work but affirmed their commitment: “It’s exhausting, but we’ll keep going!” Each delivery provides not just practical assistance but heartfelt blessings as well. Volunteer Wu explained that some recipients struggle financially and can’t afford essential equipment. “Seeing their smiles when they receive our devices makes all our efforts worthwhile,” he said. “We can’t solve all their problems, but we can at least ease the burden of caring for their loved ones.”

Greener Straws, Cleaner Future

By Yeh Tzu-hao

Edited and translated by Wu Hsiao-ting

Photo courtesy of Wonder Greener

Since its establishment in 2020, Wonder Greener has sold 50 million eco-friendly straws globally—each offsetting around 0.6 grams of carbon emissions.

Bulrush stems, typically 0.6 to 0.8 centimeters (0.24–0.31 inches) in diameter, are turned into natural drinking straws through simple processing and drying. These eco-friendly alternatives reduce environmental impact and have helped establish Wonder Greener as a sustainability-driven social enterprise.

“

Over two trillion drinking straws are used worldwide each year,” said Benson Chen (陳柏燊), co-founder of Wonder Greener, one of the teams selected for the fifth year of Tzu Chi’s Vision Future Incubator. “That amounts to more than 1.6 million tons of plastic. So, we developed a sustainable alternative: straws made directly from plants. After use, they can go into general waste or food scrap bins, and even if incinerated, they won’t release harmful substances.”

Chen’s interest in eco-friendly straws began even before Taiwan’s Environmental Protection Administration (now the Ministry of Environment) introduced restrictions on plastic straws in 2019. He was operating five or six restaurants and cafés at the time and had been searching for non-plastic alternatives to use in his stores as a way to help the environment. Stainless steel and glass straws raised hygiene concerns, while disposable paper straws softened too quickly—all of which failed to resonate with customers. Then he came across a news report from Vietnam about straws made from bulrush—a wetland plant with tall, hollow stems—and his curiosity was piqued. He shared the article with a friend knowledgeable about aquatic plants, and in 2018, the two traveled to Vietnam to learn more.

Chen had assumed bulrush straws were widely available in Vietnam. But after visiting more than 200 food and beverage establishments, he found only one that actually used them. This eventually led him to a field of bulrushes and a processing workshop along the Mekong River. There, he observed a simple production process: rural women cut harvested bulrush stems to customer-specified lengths, cleaned out the hollow centers with basic tools, then washed and packed the finished straws for delivery.

“I wanted to buy some to use in Taiwan, so I asked them to sun-dry a batch for me,” Chen recalled. “After trying them out, I realized they were really practical.” The straws resisted soaking and were compostable on land and in water, making them a truly eco-friendly alternative to plastic. And while both plastic and paper straws generate carbon emissions, each bulrush straw has a negative carbon footprint of around −0.6 grams, supporting broader climate action goals.

However, cost posed a major hurdle. Each bulrush straw cost four New Taiwan dollars (US$0.13), compared to one NT dollar for paper straws and just 0.10 NT dollars for plastic. Chen realized he needed to scale up and mechanize production to bring prices down and make them viable for mass adoption, so he established a processing plant in Vietnam and expanded bulrush cultivation. In 2020, he and like-minded partners officially launched Wonder Greener, setting out on a dual path of social enterprise alongside his restaurant and café business. Thanks to the team’s research and development, the cost per straw has since dropped to just 0.60 NT dollars.

The benefits of bulrush extend well beyond reducing plastic waste and carbon emissions. Because Wonder Greener avoids pesticides, its fields teem with snails, shellfish, insects, and fish, creating a habitat that attracts birds and mammals and fosters a vibrant, balanced ecosystem. Economically, bulrush cultivation provides stable income and employment opportunities for rural communities.

As global awareness of sustainability grows, so does the demand for alternatives to plastic. Wonder Greener’s straws are now used by Taiwan High Speed Rail and a Hong Kong coffee chain, with over 800 businesses placing regular orders. Chen’s company is not only growing and processing bulrush in Vietnam for global markets but is now cultivating native bulrush in Taiwan in preparation for future mass “Made in Taiwan” production.

Despite their youthful energy and drive, Chen and his team initially lacked experience in areas like funding and business development. He candidly admitted that their main reason for applying to Tzu Chi’s 2021 Vision Future Incubator was to secure operational funding.

“We had just started promoting our product in Taiwan at the time and didn’t have much visibility,” he said. “I thought Tzu Chi might be more receptive to our mission.” The move proved fruitful: in addition to winning a grant, the team also gained valuable mentorship and networking opportunities.

“We were given guidance on sales and marketing strategies and received support in determining where to begin,” said Chen. He appreciated the structure of the program, which required a clear plan for using funds and progress reports, a valuable training experience for the team.

Still, Chen stressed that while grants can be helpful, they’re only part of the journey. “They make things a bit easier—they give you a short break from financial worries,” he said. “But ultimately, you have to chart your own course and build a sustainable business model. Making it work takes relentless effort.”

By Yeh Tzu-hao

Edited and translated by Wu Hsiao-ting

Photo courtesy of Wonder Greener

Since its establishment in 2020, Wonder Greener has sold 50 million eco-friendly straws globally—each offsetting around 0.6 grams of carbon emissions.

Bulrush stems, typically 0.6 to 0.8 centimeters (0.24–0.31 inches) in diameter, are turned into natural drinking straws through simple processing and drying. These eco-friendly alternatives reduce environmental impact and have helped establish Wonder Greener as a sustainability-driven social enterprise.

“

Over two trillion drinking straws are used worldwide each year,” said Benson Chen (陳柏燊), co-founder of Wonder Greener, one of the teams selected for the fifth year of Tzu Chi’s Vision Future Incubator. “That amounts to more than 1.6 million tons of plastic. So, we developed a sustainable alternative: straws made directly from plants. After use, they can go into general waste or food scrap bins, and even if incinerated, they won’t release harmful substances.”

Chen’s interest in eco-friendly straws began even before Taiwan’s Environmental Protection Administration (now the Ministry of Environment) introduced restrictions on plastic straws in 2019. He was operating five or six restaurants and cafés at the time and had been searching for non-plastic alternatives to use in his stores as a way to help the environment. Stainless steel and glass straws raised hygiene concerns, while disposable paper straws softened too quickly—all of which failed to resonate with customers. Then he came across a news report from Vietnam about straws made from bulrush—a wetland plant with tall, hollow stems—and his curiosity was piqued. He shared the article with a friend knowledgeable about aquatic plants, and in 2018, the two traveled to Vietnam to learn more.

Chen had assumed bulrush straws were widely available in Vietnam. But after visiting more than 200 food and beverage establishments, he found only one that actually used them. This eventually led him to a field of bulrushes and a processing workshop along the Mekong River. There, he observed a simple production process: rural women cut harvested bulrush stems to customer-specified lengths, cleaned out the hollow centers with basic tools, then washed and packed the finished straws for delivery.

“I wanted to buy some to use in Taiwan, so I asked them to sun-dry a batch for me,” Chen recalled. “After trying them out, I realized they were really practical.” The straws resisted soaking and were compostable on land and in water, making them a truly eco-friendly alternative to plastic. And while both plastic and paper straws generate carbon emissions, each bulrush straw has a negative carbon footprint of around −0.6 grams, supporting broader climate action goals.

However, cost posed a major hurdle. Each bulrush straw cost four New Taiwan dollars (US$0.13), compared to one NT dollar for paper straws and just 0.10 NT dollars for plastic. Chen realized he needed to scale up and mechanize production to bring prices down and make them viable for mass adoption, so he established a processing plant in Vietnam and expanded bulrush cultivation. In 2020, he and like-minded partners officially launched Wonder Greener, setting out on a dual path of social enterprise alongside his restaurant and café business. Thanks to the team’s research and development, the cost per straw has since dropped to just 0.60 NT dollars.

The benefits of bulrush extend well beyond reducing plastic waste and carbon emissions. Because Wonder Greener avoids pesticides, its fields teem with snails, shellfish, insects, and fish, creating a habitat that attracts birds and mammals and fosters a vibrant, balanced ecosystem. Economically, bulrush cultivation provides stable income and employment opportunities for rural communities.

As global awareness of sustainability grows, so does the demand for alternatives to plastic. Wonder Greener’s straws are now used by Taiwan High Speed Rail and a Hong Kong coffee chain, with over 800 businesses placing regular orders. Chen’s company is not only growing and processing bulrush in Vietnam for global markets but is now cultivating native bulrush in Taiwan in preparation for future mass “Made in Taiwan” production.

Despite their youthful energy and drive, Chen and his team initially lacked experience in areas like funding and business development. He candidly admitted that their main reason for applying to Tzu Chi’s 2021 Vision Future Incubator was to secure operational funding.

“We had just started promoting our product in Taiwan at the time and didn’t have much visibility,” he said. “I thought Tzu Chi might be more receptive to our mission.” The move proved fruitful: in addition to winning a grant, the team also gained valuable mentorship and networking opportunities.

“We were given guidance on sales and marketing strategies and received support in determining where to begin,” said Chen. He appreciated the structure of the program, which required a clear plan for using funds and progress reports, a valuable training experience for the team.

Still, Chen stressed that while grants can be helpful, they’re only part of the journey. “They make things a bit easier—they give you a short break from financial worries,” he said. “But ultimately, you have to chart your own course and build a sustainable business model. Making it work takes relentless effort.”

理想と現実の間で

高校三年生になり、大学進学を考えた時、私は教師になりたいと思いました。しかし、少子化が進む現代社会では、現実的な観点から進路を再考すべきでしょうか?

答:台北慈済教師懇親会のベテラン教師である李美金(リー・メイジン)先生は、幼い頃から教師を志し、夢を叶えて四十年以上教職に就いてきました。多くの優秀な人材を育て上げただけでなく、慈済教師懇親会の模範となるような存在になりました。

「教師になりたい」と思っても、少子化の影響で教員の需要が減り、就職の道が険しいものになるかもしれません。どうすればよいのでしょう?

證厳法師は「信念・意志・勇気の三つを備えれば、世の中に成し遂げられないことはない」と語っています。「天下に難しきことなし、ただ心ある人を恐れよ」という言葉は、つまり、強い意志を持ち、心して努力すれば、どんな困難も乗り越えられ、立派な教師になれるはずだと言い表しているのです。

目標を定め、情熱を持ち続ける

最近、家の近くの学校で運動をしていた時、鉄棒にぶら下がろうとしている小柄な女の子がいました。彼女は何十回も両手を鉄棒に伸ばし、ジャンプし続けましたが、なかなか届きません。私は「諦めるのでは」と思いましたが、最後には見事に鉄棒をつかみ、ブランコのように体を揺らしていました。

彼女の満面の笑みを見た時、努力が実を結んだ満足感を味わっていたことを知りました。だからこそ、「教師になりたい」という情熱を持ち続けてください。あなたもこの少女のように、必ず目標を達成できるでしょう。

全ての道は理想に通じる

少子化の流れは避けられません。教職を目指すだけでなく、別の選択肢を考えることも重要です。私の教え子の一人も教師を目指し、長年非常勤講師を続けていましたが、正規採用にはなかなか至りませんでした。そこで、考えた末、公務員試験を受けることを決意し、一年間しっかりと勉強した結果、見事に合格しました。また、自宅近くの職場に配属されたことで、安定した生活を送りながら家庭も大切にできるようになったのです。

理想を持つことは素晴らしいことですが、「全ての道はローマに通じる」とも言われます。変化の激しい時代の中で柔軟な姿勢を保つことで、荊の道を歩むことはなくなるでしょう。

失うこともあれば得ることもある

心の声に耳を傾ける

元世界NO・1のテニスプレイヤー、ロジャー・フェデラーさんは私がとても尊敬するアスリートです。彼は優雅なプレースタイル、謙虚な態度、冷静な判断力を持ち合わせているため、いつも危うい状況を脱して、テニス界の頂点に立ってきました。

最近、彼はアメリカのダートマス大学の招きに応じて、卒業式で講演しました。彼は自身のキャリアについてこう語りました。「私は千五百二十六回のシングルス試合に出場し、約八割の試合に勝ちましたが、自分で取れたポイントは五十四%でした。即ちわ半分をわずかに超える程度のポイントです」。

「人生において最も大切なのは、失ったことを悔やみ続けるのではなく、それに立ち向かって受け入れ、前進することです。努力を続け、状況に慣れ、成長することです」。

人生の道は起伏に富んでおり、時には孤独に歩まねばならないこともあります。従って、強い意志と自律心、そして忍耐力を養い、常に心の声に耳を傾け、歩調を調整しながら、自分の選択を信じ続けていけば、困難な時代でも道を切り開いていくことができるのです。

鉄棒に挑戦し続けた少女やフェデラーさんのように、決して困難に屈することなく努力を続けたことで、美しい花のように咲き誇り、甘い果実を手にすることができたのです。

(慈済月刊六九九期より)

高校三年生になり、大学進学を考えた時、私は教師になりたいと思いました。しかし、少子化が進む現代社会では、現実的な観点から進路を再考すべきでしょうか?

答:台北慈済教師懇親会のベテラン教師である李美金(リー・メイジン)先生は、幼い頃から教師を志し、夢を叶えて四十年以上教職に就いてきました。多くの優秀な人材を育て上げただけでなく、慈済教師懇親会の模範となるような存在になりました。

「教師になりたい」と思っても、少子化の影響で教員の需要が減り、就職の道が険しいものになるかもしれません。どうすればよいのでしょう?

證厳法師は「信念・意志・勇気の三つを備えれば、世の中に成し遂げられないことはない」と語っています。「天下に難しきことなし、ただ心ある人を恐れよ」という言葉は、つまり、強い意志を持ち、心して努力すれば、どんな困難も乗り越えられ、立派な教師になれるはずだと言い表しているのです。

目標を定め、情熱を持ち続ける

最近、家の近くの学校で運動をしていた時、鉄棒にぶら下がろうとしている小柄な女の子がいました。彼女は何十回も両手を鉄棒に伸ばし、ジャンプし続けましたが、なかなか届きません。私は「諦めるのでは」と思いましたが、最後には見事に鉄棒をつかみ、ブランコのように体を揺らしていました。

彼女の満面の笑みを見た時、努力が実を結んだ満足感を味わっていたことを知りました。だからこそ、「教師になりたい」という情熱を持ち続けてください。あなたもこの少女のように、必ず目標を達成できるでしょう。

全ての道は理想に通じる

少子化の流れは避けられません。教職を目指すだけでなく、別の選択肢を考えることも重要です。私の教え子の一人も教師を目指し、長年非常勤講師を続けていましたが、正規採用にはなかなか至りませんでした。そこで、考えた末、公務員試験を受けることを決意し、一年間しっかりと勉強した結果、見事に合格しました。また、自宅近くの職場に配属されたことで、安定した生活を送りながら家庭も大切にできるようになったのです。

理想を持つことは素晴らしいことですが、「全ての道はローマに通じる」とも言われます。変化の激しい時代の中で柔軟な姿勢を保つことで、荊の道を歩むことはなくなるでしょう。

失うこともあれば得ることもある

心の声に耳を傾ける

元世界NO・1のテニスプレイヤー、ロジャー・フェデラーさんは私がとても尊敬するアスリートです。彼は優雅なプレースタイル、謙虚な態度、冷静な判断力を持ち合わせているため、いつも危うい状況を脱して、テニス界の頂点に立ってきました。

最近、彼はアメリカのダートマス大学の招きに応じて、卒業式で講演しました。彼は自身のキャリアについてこう語りました。「私は千五百二十六回のシングルス試合に出場し、約八割の試合に勝ちましたが、自分で取れたポイントは五十四%でした。即ちわ半分をわずかに超える程度のポイントです」。

「人生において最も大切なのは、失ったことを悔やみ続けるのではなく、それに立ち向かって受け入れ、前進することです。努力を続け、状況に慣れ、成長することです」。

人生の道は起伏に富んでおり、時には孤独に歩まねばならないこともあります。従って、強い意志と自律心、そして忍耐力を養い、常に心の声に耳を傾け、歩調を調整しながら、自分の選択を信じ続けていけば、困難な時代でも道を切り開いていくことができるのです。

鉄棒に挑戦し続けた少女やフェデラーさんのように、決して困難に屈することなく努力を続けたことで、美しい花のように咲き誇り、甘い果実を手にすることができたのです。

(慈済月刊六九九期より)

Handrails of Love

By Zhang Yu-fen

Translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Yang Shun-bin

Going from home to home, Tzu Chi volunteers do more than install safety equipment—they bring care and connection.

I received a message from my Tzu Chi team leader, Sister Huang Feng-zhu (黃鳳珠), which read: “Master Cheng Yen, the monastics at the Jing Si Abode, and our local Changhua chapter are all concerned about the safety of senior volunteers in their homes. To help prevent accidents, handrails can be installed free of charge for those aged 65 and older. This will also help bring peace of mind to children living and working away from home.”

After discussing it with my husband, we politely declined the offer, as we felt we didn’t need the installation just yet.

But a week later, Sister Feng-zhu enthusiastically followed up and asked me to send her our address so volunteers could come and install the handrails. I told my husband that the team was planning to come. He asked, “Do we have to pay for it?” I said, “No, it’s free.” He murmured, “Really? They’re offering that for free?” I replied, “I wouldn’t mind if we had to pay. But since it doesn’t cost us anything, we can always donate the same amount instead.”

Not long after, three Tzu Chi brothers—Chen Guo-zheng (陳國政), Shi Yi-liang (施宜良), and Zheng Kun-yang (鄭坤楊)—arrived at our home to assess the site. As they measured, they also took photos. We learned later that, after leaving our place, they still had to visit 15 more volunteers’ homes that day. Their dedication and enthusiasm deeply impressed my husband.

I’m sincerely grateful to team leaders Sister Zheng Jia-zi (鄭佳子) and Sister Feng-zhu for staying in close contact with everyone during this time. They patiently coordinated and adjusted the installation schedule according to each person’s needs. It took a lot of effort to make everything come together!

On the day of the installation, Brother Guo-zheng arrived in an SUV packed with tools and materials. We helped him move the heavy equipment into the living room. He got right to work, installing handrails in three locations and adding anti-slip strips to the stairs, while I assisted him.

He worked skillfully with a range of tools. He said with a smile, “In Tzu Chi, you learn so many things along the way—even if you didn’t know anything about them at first.” He had started out helping others install handrails, buying his own tools just in case he needed them. Over time, he became a main installer, not only serving fellow volunteers, but also helping people in need. He has completed over 700 installations to date.

Brother Guo-zheng shared that many volunteers were curious about why Master Cheng Yen initiated this handrail project. She has always cared deeply about the well-being of volunteers and is mindful that many are growing older and need safer living environments. Even though some can no longer serve actively, she remembers their past contributions. This thoughtful gesture has deeply moved many senior volunteers.

On a typical installation day, Brother Guo-zheng heads out at 7:30 a.m. and works until around 6 p.m., completing as many as 30 installations in a single day. After he finished the work at our home and left, my husband shared his thoughts with me: “Brother Guo-zheng is truly admirable. He runs his own business, yet still dedicates so much time and energy to Tzu Chi—and does it with such joy.” I replied, “Yes! And he’s formed so many good affinities through the work he does. His days are full and fulfilling.”

Our volunteers truly embody this aphorism from the Master: “The value of life lies in every moment—in seizing each one to move in the right direction and do what is right.”

To me, Tzu Chi is a truly beautiful group. Learning goodness, cultivating kindness, and practicing love—these are the principles that guide us daily. I feel so fortunate to walk this path with Tzu Chi. How about you?

By Zhang Yu-fen

Translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Yang Shun-bin

Going from home to home, Tzu Chi volunteers do more than install safety equipment—they bring care and connection.

I received a message from my Tzu Chi team leader, Sister Huang Feng-zhu (黃鳳珠), which read: “Master Cheng Yen, the monastics at the Jing Si Abode, and our local Changhua chapter are all concerned about the safety of senior volunteers in their homes. To help prevent accidents, handrails can be installed free of charge for those aged 65 and older. This will also help bring peace of mind to children living and working away from home.”

After discussing it with my husband, we politely declined the offer, as we felt we didn’t need the installation just yet.

But a week later, Sister Feng-zhu enthusiastically followed up and asked me to send her our address so volunteers could come and install the handrails. I told my husband that the team was planning to come. He asked, “Do we have to pay for it?” I said, “No, it’s free.” He murmured, “Really? They’re offering that for free?” I replied, “I wouldn’t mind if we had to pay. But since it doesn’t cost us anything, we can always donate the same amount instead.”

Not long after, three Tzu Chi brothers—Chen Guo-zheng (陳國政), Shi Yi-liang (施宜良), and Zheng Kun-yang (鄭坤楊)—arrived at our home to assess the site. As they measured, they also took photos. We learned later that, after leaving our place, they still had to visit 15 more volunteers’ homes that day. Their dedication and enthusiasm deeply impressed my husband.

I’m sincerely grateful to team leaders Sister Zheng Jia-zi (鄭佳子) and Sister Feng-zhu for staying in close contact with everyone during this time. They patiently coordinated and adjusted the installation schedule according to each person’s needs. It took a lot of effort to make everything come together!

On the day of the installation, Brother Guo-zheng arrived in an SUV packed with tools and materials. We helped him move the heavy equipment into the living room. He got right to work, installing handrails in three locations and adding anti-slip strips to the stairs, while I assisted him.

He worked skillfully with a range of tools. He said with a smile, “In Tzu Chi, you learn so many things along the way—even if you didn’t know anything about them at first.” He had started out helping others install handrails, buying his own tools just in case he needed them. Over time, he became a main installer, not only serving fellow volunteers, but also helping people in need. He has completed over 700 installations to date.

Brother Guo-zheng shared that many volunteers were curious about why Master Cheng Yen initiated this handrail project. She has always cared deeply about the well-being of volunteers and is mindful that many are growing older and need safer living environments. Even though some can no longer serve actively, she remembers their past contributions. This thoughtful gesture has deeply moved many senior volunteers.

On a typical installation day, Brother Guo-zheng heads out at 7:30 a.m. and works until around 6 p.m., completing as many as 30 installations in a single day. After he finished the work at our home and left, my husband shared his thoughts with me: “Brother Guo-zheng is truly admirable. He runs his own business, yet still dedicates so much time and energy to Tzu Chi—and does it with such joy.” I replied, “Yes! And he’s formed so many good affinities through the work he does. His days are full and fulfilling.”

Our volunteers truly embody this aphorism from the Master: “The value of life lies in every moment—in seizing each one to move in the right direction and do what is right.”

To me, Tzu Chi is a truly beautiful group. Learning goodness, cultivating kindness, and practicing love—these are the principles that guide us daily. I feel so fortunate to walk this path with Tzu Chi. How about you?

張お婆さんの障害物競走

張お婆さんは、股関節骨折手術の三日目からリハビリを始めた。一歩踏み出すのも容易ではなかったが、家族の愛が頑張る原動力となり、私たちに生命のたくましさを見せてくれた。

高齢がさまざまな課題をもたらすかもしれないが、決して回復の妨げになることはないのだ。

七十八歳の張お婆さんは、家で掃除していた時に滑って転び、右側の股関節を骨折してしまい、病院に搬送されて手術を受けた後、整形外科の病棟に入院した。手術して一日目、お婆さんはとても落ち込み、ベッドに座ったまま、何度も医療スタッフに「私は歩けるようになるでしょうか。これから家族に迷惑をかけるのではないかと心配なのです」と尋ねた。

おばあさんの場合、人工股関節置換手術は成功したものの、高齢なため骨格の修復力が弱く、高血圧と糖尿病などの持病があるので、術後の回復には長い時間、努力と忍耐が必要である。その後、家族の付き添いと医療スタッフのサポートの下に、驚くべき意志の強さを見せてくれた。

手術後三日目に、私たちはお婆さんに初期のリハビリを指導し始めた。最初、ベッドから起き上がって座るよう試してもらった時、彼女は苦しそうな表情を浮かべ、あらゆる動作が痛みを伴い、眉を寄せていた。

「足がとても痛くてできません。もうこんな歳ですが、ベッドから降りて歩けるようになるでしょうか」と聞いた。私たちは諦めず、彼女のために「足跡を残しながら」という計画を立てた。

第一段階は、介助有りでベッドで起き上がることと深呼吸と足の簡単な運動。第二段階は、手助けしての立ち上がりと歩行器を使って重心を安定させる練習。第三段階は、少しずつ歩き始め、毎日病室で少しでも多く歩くこと。お婆さんが初めて歩いて病室を出た時、隣の病床の人の家族と介護者が、彼女に拍手を送った。彼女は笑いながら「本当に、私はまだ歩けるのですね」と言った。

リハビリの過程では、家族の付き添いがとても大切だ。彼女の子供たちは毎日病室にお婆さんを訪ね、温かいサツマイモやじっくり煮込んだスープなど、彼女の好きな食べ物を持ってきた。それによって、お婆さんは温かい心遣いを感じただけでなく、精神的な支えにもなったのだ。

ある時、孫娘が彼女に「お祖母ちゃん、早く元気になって、一緒に公園で散歩しようね」と言った。彼女がそれを聞いて「そうだね、約束するよ」と笑いながら言った。その日から彼女はリハビリに一層積極的になり、ベッドを降りるたびに痛みで眉をひそめるが、粘り強くやりぬいた。「家族を心配させないように、早く元気に回復しなきゃ」。

一歩歩くのも容易ではなかったが、張お婆さんは、遂に歩行器を使って歩くことができるようになり、さらには、ゆっくりと手すりにつかまりながら、階段を何段か上り下りできるようになった。彼女の成果は、同室の他の患者たちにも励みになり、多くの人が彼女の進歩を見て、より前向きに治療とリハビリに協力するようになった。

歳を取って骨折すると、回復する見込みが薄いと思い込み、努力を諦めてしまう人もいる。張お婆さんは並外れた勇気と気力で痛みを克服し、楽観的な態度でもう一度立ち上がった。家族の愛が彼女の最大の原動力となり、人生への復帰という奇跡を成し遂げたのだ。

高齢であることは試練を伴うかもしれないが、決して回復の障害にはならない。整形外科病棟では、そのような事例を数多く見てきている。立ち上がれない状態から再び歩けるようになるまでサポートしていると、私たちは生命のたくましさに頭が下がる思いである。これからも愛と専門スキルで、必要とするあらゆる人を見守っていきたい。(二○二四年十二月六日、ボランティア朝会での分かち合い)

(慈済月刊六九九期より)

張お婆さんは、股関節骨折手術の三日目からリハビリを始めた。一歩踏み出すのも容易ではなかったが、家族の愛が頑張る原動力となり、私たちに生命のたくましさを見せてくれた。

高齢がさまざまな課題をもたらすかもしれないが、決して回復の妨げになることはないのだ。

七十八歳の張お婆さんは、家で掃除していた時に滑って転び、右側の股関節を骨折してしまい、病院に搬送されて手術を受けた後、整形外科の病棟に入院した。手術して一日目、お婆さんはとても落ち込み、ベッドに座ったまま、何度も医療スタッフに「私は歩けるようになるでしょうか。これから家族に迷惑をかけるのではないかと心配なのです」と尋ねた。

おばあさんの場合、人工股関節置換手術は成功したものの、高齢なため骨格の修復力が弱く、高血圧と糖尿病などの持病があるので、術後の回復には長い時間、努力と忍耐が必要である。その後、家族の付き添いと医療スタッフのサポートの下に、驚くべき意志の強さを見せてくれた。

手術後三日目に、私たちはお婆さんに初期のリハビリを指導し始めた。最初、ベッドから起き上がって座るよう試してもらった時、彼女は苦しそうな表情を浮かべ、あらゆる動作が痛みを伴い、眉を寄せていた。

「足がとても痛くてできません。もうこんな歳ですが、ベッドから降りて歩けるようになるでしょうか」と聞いた。私たちは諦めず、彼女のために「足跡を残しながら」という計画を立てた。

第一段階は、介助有りでベッドで起き上がることと深呼吸と足の簡単な運動。第二段階は、手助けしての立ち上がりと歩行器を使って重心を安定させる練習。第三段階は、少しずつ歩き始め、毎日病室で少しでも多く歩くこと。お婆さんが初めて歩いて病室を出た時、隣の病床の人の家族と介護者が、彼女に拍手を送った。彼女は笑いながら「本当に、私はまだ歩けるのですね」と言った。

リハビリの過程では、家族の付き添いがとても大切だ。彼女の子供たちは毎日病室にお婆さんを訪ね、温かいサツマイモやじっくり煮込んだスープなど、彼女の好きな食べ物を持ってきた。それによって、お婆さんは温かい心遣いを感じただけでなく、精神的な支えにもなったのだ。

ある時、孫娘が彼女に「お祖母ちゃん、早く元気になって、一緒に公園で散歩しようね」と言った。彼女がそれを聞いて「そうだね、約束するよ」と笑いながら言った。その日から彼女はリハビリに一層積極的になり、ベッドを降りるたびに痛みで眉をひそめるが、粘り強くやりぬいた。「家族を心配させないように、早く元気に回復しなきゃ」。

一歩歩くのも容易ではなかったが、張お婆さんは、遂に歩行器を使って歩くことができるようになり、さらには、ゆっくりと手すりにつかまりながら、階段を何段か上り下りできるようになった。彼女の成果は、同室の他の患者たちにも励みになり、多くの人が彼女の進歩を見て、より前向きに治療とリハビリに協力するようになった。

歳を取って骨折すると、回復する見込みが薄いと思い込み、努力を諦めてしまう人もいる。張お婆さんは並外れた勇気と気力で痛みを克服し、楽観的な態度でもう一度立ち上がった。家族の愛が彼女の最大の原動力となり、人生への復帰という奇跡を成し遂げたのだ。

高齢であることは試練を伴うかもしれないが、決して回復の障害にはならない。整形外科病棟では、そのような事例を数多く見てきている。立ち上がれない状態から再び歩けるようになるまでサポートしていると、私たちは生命のたくましさに頭が下がる思いである。これからも愛と専門スキルで、必要とするあらゆる人を見守っていきたい。(二○二四年十二月六日、ボランティア朝会での分かち合い)

(慈済月刊六九九期より)

四十六歳からの私の捨と得

四十六歳の時、私は職場から退き、フルタイムのボランティアになった。私はお金に十分な余裕があったからこのような決心をしたのではなく、上人に深く啓発されたからである。「人のために奉仕できることは、最も幸せな人生である」。

この二年間、心の故郷(ふるさと)とブッダの故郷を往来し、苦難にある人の生活が好転するように尽くすことは、実は自分の人生も好転させることになるのだ。

忙しい事業の合間に、蘇祈逢(スゥー・チーフォン)さん(後列左)と妻の徐慧儀(シュ・フウェイイー)さん(前列中央)は、前後して慈済委員の認証を授かり、子供たちも両親と共に奉仕について学んでいる。家族のサポートがあるため、蘇さんは将来の心配はしていない。(写真提供・蘇祈逢)

二〇二二年八月、私は初めてシンガポール・マレーシアボランティアたちとネパールのルンビニに行った。仏陀の出生の地だが、現在そこに住んでいる人々の生活は、二千五百年余り前の仏陀の時代を彷彿させ、仏陀が目にした苦しみが、訪れた私たちの周囲の至る所で見かけられた。

一般の人々は教育水準が高くなく、多くの子供は靴を履いておらず、制服も着ていないばかりか、カバンさえ持っていない。一部の教室には机もなく、生徒は地面に座って授業を受けている。私は以前父が私に話してくれたことを思い出した。マレーシアの四、五十年前の教育も、ルンビニで目にしている普遍的な困難によく似ていた。

私は證厳法師の、「人生を好転させるためには教育が必要で、社会の未来は教育にあるのです」という言葉に大きな衝撃を受けた。なぜなら、私は教育を重視する家庭で成長したからだ。

一九六八年五月、私はマレーシアのヌグリ・スンビラン州ポート・ディクソンで生まれた。マレーシア人、華人、インド人が共に暮らす小さな町で、私は五人兄弟の三番目である。このような田舎では、一般の子供が教育を受ける機会はあまりないのだが、私の祖父が母校サンダイン(山打英)中華小学校の創立者の一人だったので、父が教師になると家族の生活が変わり、私たちを大いに励ました。父も私の小学三年生から六年生までの担任だったので、ずっと私に付き添い、導いてくれた。両親は、子供が勉強することを大いに励ましてくれたことは、私に大きな影響を与えた。

この二年間、私はインドのブッタガヤ及びルンビニに長期滞在しながらも、時々マレーシアに戻って家族と数日間過ごし、花蓮に帰って、法師にブッダの故郷で推進している志業の進捗について報告している。静思精舎に大体七日から十四日ほど滞在した後、またマレーシアに戻り、二、三日過ごしてから再びインド或いはネパールに戻っている。この間、最も取り組んだのが教育であり、私たちもルンビニで学校を建てる準備を始めた。

人生をどのように過ごすべきか

大学生の時、すでに仏法に触れていたが、最初の頃は「知識」としていただけだった。その後、ガールフレンドと別れた時に、「執着」による「愛別離苦」(あいべつりく)に陥ったことで、いわゆる「苦集滅道」(くじゅうめつどう)という言葉を思い出した。私の「苦しみ」の原因は、良くない因縁がたくさん「集った」からで、何らかの「道」を見つけて、それらを「滅す」べきだと思った。事後、その出来事で私がより深く仏法を認識するようになったことに感謝した。

大学卒業後、私は多国籍企業に就職し、二、三年後には管理職になった。その後、会社から奨学金を受けてMBAを勉強した。私と妻の徐慧儀(シュ・フウェイー)は、一九九五年に結婚し、三人の娘を育てた。その頃、同時に家業、事業、学業を兼ねたことで、心身共に苦労した。生活は安定していたが、人生とはこうやって送り、こうやって頑張るものなのだろうか?といつも考えていた。

二〇〇四年、クアラルンプールで慈済ボランティアの劉済雨(リュウ・ジーユゥー)さんの講演を聞いて、慈済の取り組みに深く感動し、直ちに会員になって寄付をした。二〇〇六年のある日、一人の師姉に「あなたのお子さんを児童精進クラスに参加させてみませんか?」と聞かれた。子供が仏法の薫陶(くんとう)を受けることを願っていた私は、すぐ八歳の長女を授業に連れていった。

以前、私は南伝仏教(上座部仏教)を学んだことがあったが、そこで話されていたのは修禅、座禅、自度だった。その頃、自宅近くにある仏法クラスに参加して、印順導師の『成仏への道』を勉強していた。導師の教えによれば、「自度する以外に済度してこそ、覚行円満(かくぎょうえんまん)となる」と説いていた。それが私の心を動かし、覚行円満の修行方法を見つけようと思った。

慈済の児童精進クラスでは、證厳法師の成してきたこと全てに感じ入った。それは、仏法を着実に生活の中に取り入れ、導師の開示と同様、「心を浄めることが第一で、利他することが最も重要」という教えだった。その年は慈済四十周年の年だったので、私は実業家生活キャンプに応募し、台湾に帰って直々に法師にお目にかかると共に、慈済が四十年間取り組んできた慈善、医療、教育、人文の四大志業が「仏法の生活化、菩薩の人間(じんかん)化」であることを目の当たりにした。

マレーシアに戻った後、家族や友人と分かち合った。私は心の中で、法師のみが着実に仏法を実践し、仏陀が二千五百年余り前に語った本懐を、私たちの目の前に示現していると実感した。

長女は三人の娘の中で最も早く菜食を始め、また、私が慈済に入る縁を得たのも娘の存在のおかげだった。彼女は私にとって人生における恩人だと言える。私は、協力チームと互愛チームから和気チーム、合心チームへと進み、リーダーまで務めた。二〇一三年には、慈済セランゴール支部副執行長という重大な任務を授かった。当時弱冠四十歳過ぎだったが、事業から退こうと考え始めた。

インドの貧しい村の学校は設備がお粗末で、数十人の子供が、教室いっぱいに入って授業を受けるのをよく見かける。蘇祈逢さんは、教育のみが未来を好転させることができると考えている。(撮影・鄧亦絢)

事業を退いて慈済に投入する

二〇一一年から一三年まで、私は或る会社の東南アジア支店をマレーシアに立ち上げる手伝いをした。ゼロからの出発だったので、仕事はとても忙しく、よくタイやベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピンなど、多くの国を行き来した。パスポート一冊が二年以内にスタンプでいっぱいになった。努力の甲斐あって、二年も経たないうちに会社の売り上げが、一千万マレーシア・リンギットほどに達した。ピーク時には、五百人の社員を管理していた。

法師は、「価値のある人生を送るように」とおっしゃったが、私もそれをずっと考えていた。自分の人生の意義はどこにあるのだろうか?功能(くのう)を発揮する人生を選びたいと思った。しかし、当時「事業」の面では、すでに功能を発揮し尽くしたと思った。

その数年間、世界では幾つもの大きな災害が起きた。二〇〇四年にはインド洋大津波が起こり、二〇〇八年にはミャンマーをサイクロン・ナルギスが襲い、さらに二〇一三年、フィリピンは台風三十号(ハイエン)に見舞われた。被災地へ支援に向かう場合は、少なくとも十日間は休暇を取る必要があったので、その時はまだ投入することができず、とても残念に思った。

以前、一度台湾に戻った時、多くの師兄師姉と交流し、彼らが時間の喜捨について分かち合うのを聞いた。朝の「法の香りに浸る」開示から始まり、丸一日、夜までボランティア活動のスケジュールでいっぱいなのだ。彼らはどうやって、いとも簡単にこのような生活ができるのだろう、と思った。お金に余裕ができた時に退職するのではないのか。生活は裕福でなくても、シンプルであれば良いのだ。なるほど、これも人生の選択肢の一つなのだ!

二〇一四年、四十六歳になった時、事業から退くことを決めた。大金ができたからこのような決心をしたのではない。「人生で、もし人に必要とされ、功能(くのう)を発揮して人に奉仕できるのなら、それは最も幸せな人生です」という法師の言葉に深く啓発されたからである。それよりも前、私は一人でできる、小さな規模で起業する準備をしていた。その業種はとてもフレキシブルで、いつでも海外に行けるので、慈済に投入することを妨げないのだ。

因縁は実に不思議なものである。善行したいと思った時、とても多くの恩人に守られ、願いが成就するのだ。例えば今、私の妹が業務を手伝ってくれているし、収入は多くなくても、航空券を買うぐらいはあり、生活も心配することはない。ブッダが言った、「仏門に入る者は貧しくならず、仏門を出る者は豊かにはなれない」という言葉を法師は教えてくれたが、私はそれが完全に理解できる。

何事も考え過ぎないことだ。考え過ぎると、何もできなくなる。時間を切り捨て、富を捨て、快適な生活を送りたいという欲を捨てることは容易ではないが、「痛み」を感じてこそ「捨てる」のであり、痛くも痒くもなければ、「捨てる」ことにはならない。

蘇祈逢さんとネパールのボランティアは中退した学生の家庭を訪問し、困難の解決へ向けてサポートし、勉強できる機会を大切にするよう、子供を励ました。(撮影・ラージ・クマール)

シンガポールとマレーシアのチームは、慈済の人文教育の経験をインド・ブッタガヤで実践した。シロンガ村の子供は、最初の静思語授業で「笑顔が最も美しい顔」という言葉を学んだ。(撮影・鄧亦絢)

教師と生徒の距離を近づける

慈済では、ボランティアとして奉仕しているので、給料はもらっていない。二〇一六年、「クアラルンプール慈済国際学校」設立の際、セランゴール慈済支部の執行長だった慈露(ヅールー)師姉は体調が思わしくなかったのを見て、私は放っておけなくなり、自分から「私に手伝わせてください」と言った。最初支部に行っていたのは週に二日だったが、次第に三日、五日となった。さらに台湾の台南と花蓮、インドネシアの慈済小中学校も訪れるようになった。

その過程で私は多くのことを学び、責務を担うことで成長を強いられるのだ、と分かった。チームみんなで教育人材を探し、学校建設資金の調達や行政の仕組みの立ち上げを行った。そして、セランゴール慈済国際学校の建設は二〇一六年に始動し、二〇二〇年一月に正式に開校した。

二〇二二年、新型コロナウイルスの感染が落ち着くと、法師は仏陀の故郷で苦難を強いられている人々の生活を好転させたいと切に願い、より多くのマレーシアとシンガポールのボランティアに参加してほしいと期待を寄せた。私は慈露師姉から、法師の悲願を一緒に叶えませんかと聞かれた。その時、国際学校も軌道に乗っていたので、「はい!」と答えた。

マレーシアで行っている静思語教育と、国際学校で提供している人文教育をルンビニで応用したところ、短期間で効果が現れた。七カ月の間、私は十人の教育者の台湾訪問に付き添った。そのうちの七人は校長先生だった。彼らは慈済の教育を称賛し、学んだことを教育の中に取り入れる取り組みを始めた。

今、教師たちは校門に立って、登校する生徒を出迎えている。以前は校長先生や教師と言葉を交わすのが怖かったという生徒もいたが、先生たちが変わったのを見て、自分たちから近づくようになった。人には礼を以て接し、教師を尊敬し、その教えを重んじることは、小さなことの積み重ねから始まるのだ。

子供たちが慈済の贈った制服を着て、教師を見かけたら九十度のお辞儀をして挨拶するのを見ると、秩序正しい印象を受けた。しかし、食事の時に子供たちが手や葉っぱまたはボールペンを使って食べているのを見た。エコ食器類を贈ってからは、食事の作法も変わった。子供たちはとても純真で、教えて正しく導きさえすれば、彼らは成し遂げることができるのだ。

法師の教育理念は、生活の中で最も必要なことであり、異なる国でも実践することができる。二〇二二年三月から、マレーシアとシンガポールのボランティアは、リレー式に交代でインド・ブッタガヤに常駐している。私が、ルンビニで人文教育の推進に使っている五分間の動画をシロンガ村公立学校の校長先生と共有したところ、私たちが教室に入って模範を示すのを許可してくれた。

最初に教えた静思語は、「自分を卑下しない。人には無限の可能性があるから」。また「Khusi!Khusi!」(ヒンディー語で幸せ、嬉しいという意味)という音楽で良い雰囲気にすると、子供たちは笑顔になり、校長先生もとても喜び、私たちが継続して来ることを快く認めてくれた。それは私たちにとって大きな自信となった。その後、慈済手話を使って、良い価値観を学んでもらった。一年余り、ブッタガヤで続けたが、すでに延べ一万五千人の生徒が静思語の授業を受けた。

慈善志業方面では、私たちは社会の最下層が暮らす貧困の村に入り、若者が就職し難い現状を知った。これは若者の教育水準と職業スキルの問題が関係している。たとえ大学で学んでも、普段は自主学習が主で、試験の時だけ学校に戻っている。大学を卒業したとしても、特に人との交流やコミュニケーション及び思考能力などの面で、足りない部分が多いのだ。

如何にして若者を助けたら良いのか。ブッタガヤは仏教聖地の一つで、各国から巡礼に訪れる仏教徒を惹きつける。そこで私たちは、彼らの英語力を高めて、ガイドや飲食業、宿泊業関連の仕事に就けるよう、英語の先生を招聘した。また、パソコンクラスと裁縫クラスも開き、手に職をつけられるよう、精一杯養成している。

二千五百年前に来たことがある

二〇二三年、私たちは初めて霊鷲山の説法台を訪れた。そこは仏陀が『無量義経』と『法華経』を説法した場所である。二千五百年余り前にも、きっと私たちは仏陀の前に座って聞法していたと信じている。そして今、『無量義経』の精神を体験し、仏陀の故郷で一つ一つ着実に実践していることにとても感動を覚えると共に、それはこのような因縁を大切にするようにと念を押しているのである。

今では毎月、ボランティアがチームごとにシンガポールとマレーシアからインドに赴いており、一年のうち百日以上滞在している人もいる。私とシンガポールの林金燕(リン・ジンイェン)師姉、マレーシアの楊文輝(ヤン・ウェンフウェイ)師兄などは、インド政府に三百六十五日就労できるビザを申請した。私たちが心の故郷である静思精舎と仏陀の故郷ブッタガヤを往来し、仏陀の故郷に恩返しをして、苦難にある人々の生活を好転させることは、人生の中でとても価値のある事だと思う。

私が心置きなく行ったり来たりできることを、家族に感謝しなければならない。妻は大学教授で、認証を授かった慈済委員でもある。長女は二十六歳になり、慈済委員の養成講座を受けており、次女はイギリスで薬剤師をしていて、三女はマレーシア・プトラ大学の二年生である。子供たちは幼い頃からとても聞き分けが良く、勉強や試験の心配をする必要がなかった。親が良い手本を示せば、子供たちはその姿を見て自然と学ぶのだろう。彼女たちの理解があるからこそ、安心して奉仕ができるのだと思っている。

法師にもとても感謝している。法師の悲願があるから、弟子たちは喜んで奉仕し、やるべきことを担っているのだ。加えて、現地の人は私たちをとても必要としているのだ。皆が進んで快適な生活を捨て、摂氏四十度以上の気温の中、不意に起きる停電に耐えながら、次々にチームがやって来る。

悟りを開きたいのならば、ここに来たほうが早い。苦を見て悲心(ひしん)が啓発され、悲心があることで、智慧が啓発されるからだ。これが法師の教えの素晴らしさだ。私たちが菩薩道を歩み、精進するようにと励ましてくれる。ここで一カ月滞在し、毎日全身全霊で慈済に取り組むのは、自分の故郷で一年間取り組むことに等しいのかもしれないと、多くの人が冗談めかして言う。

皆が異なる場所から来て、バックグラウンドも取り組み方も同じではないが、物事が円満にいかない時、心を広く、純粋に持つべきで、自分への試練だと思えば、比較的落ち着いて放下でき、一人ひとりが完璧な「菩薩」であれと執着することはなくなるはずだ。私は今でも、ブッタガヤで他人を助けるのも、自分の人生を好転させることであり、状況のおかげで修行しているのだと思っている。

慈済に入ったばかりの頃、最初にしたことは、敬意を持って證厳法師の『衲履足跡(行脚の軌跡)』を読むことだった。当時はほとんど全部読んだ。今ブッダガヤに来て、法師は大きな方向を示してくれるが、多くのことはチーム自らがやらなければならない。道を敷き、平坦のみならず広くするにはどのようにすれば良いのだろう。本からでしか法師の智慧を真に理解できないが、一寸たりとも逸れず、法師を安心させるには、『衲履足跡(行脚の軌跡)』こそが最も良い、師に付き随う道なのだ。

法師の悲願を喜んで一緒に達成させようとする人は多い。様々な事が恐れる必要はないと私たちを導き、ストレスを軽減させている。逆に今の私たちは絶えず用心し、方向を定め、菩薩の種を培って、使命を引き継いでいくようにしなければならない。

これからも、法師が引き続き、苦難を好転させられるよう導いてくださることを切に願い、パズルの最後のピースを埋めて完成させたい。

(慈済月刊六九六期より)

ブッタガヤは仏陀が悟りを開いた所で、マハーボディ寺院の塔の前で、ボランティアは『無量義経』を唱えて、仏陀の教えを受け継いだ。人生を好転させるのは大変な道のりだが、成し遂げなければならない。

支援を受けている乞食も人助けしたいと言ったので、蘇祈逢さんが彼と指切りをした。(撮影・葉晋宏)

四十六歳の時、私は職場から退き、フルタイムのボランティアになった。私はお金に十分な余裕があったからこのような決心をしたのではなく、上人に深く啓発されたからである。「人のために奉仕できることは、最も幸せな人生である」。

この二年間、心の故郷(ふるさと)とブッダの故郷を往来し、苦難にある人の生活が好転するように尽くすことは、実は自分の人生も好転させることになるのだ。

忙しい事業の合間に、蘇祈逢(スゥー・チーフォン)さん(後列左)と妻の徐慧儀(シュ・フウェイイー)さん(前列中央)は、前後して慈済委員の認証を授かり、子供たちも両親と共に奉仕について学んでいる。家族のサポートがあるため、蘇さんは将来の心配はしていない。(写真提供・蘇祈逢)

二〇二二年八月、私は初めてシンガポール・マレーシアボランティアたちとネパールのルンビニに行った。仏陀の出生の地だが、現在そこに住んでいる人々の生活は、二千五百年余り前の仏陀の時代を彷彿させ、仏陀が目にした苦しみが、訪れた私たちの周囲の至る所で見かけられた。

一般の人々は教育水準が高くなく、多くの子供は靴を履いておらず、制服も着ていないばかりか、カバンさえ持っていない。一部の教室には机もなく、生徒は地面に座って授業を受けている。私は以前父が私に話してくれたことを思い出した。マレーシアの四、五十年前の教育も、ルンビニで目にしている普遍的な困難によく似ていた。

私は證厳法師の、「人生を好転させるためには教育が必要で、社会の未来は教育にあるのです」という言葉に大きな衝撃を受けた。なぜなら、私は教育を重視する家庭で成長したからだ。

一九六八年五月、私はマレーシアのヌグリ・スンビラン州ポート・ディクソンで生まれた。マレーシア人、華人、インド人が共に暮らす小さな町で、私は五人兄弟の三番目である。このような田舎では、一般の子供が教育を受ける機会はあまりないのだが、私の祖父が母校サンダイン(山打英)中華小学校の創立者の一人だったので、父が教師になると家族の生活が変わり、私たちを大いに励ました。父も私の小学三年生から六年生までの担任だったので、ずっと私に付き添い、導いてくれた。両親は、子供が勉強することを大いに励ましてくれたことは、私に大きな影響を与えた。

この二年間、私はインドのブッタガヤ及びルンビニに長期滞在しながらも、時々マレーシアに戻って家族と数日間過ごし、花蓮に帰って、法師にブッダの故郷で推進している志業の進捗について報告している。静思精舎に大体七日から十四日ほど滞在した後、またマレーシアに戻り、二、三日過ごしてから再びインド或いはネパールに戻っている。この間、最も取り組んだのが教育であり、私たちもルンビニで学校を建てる準備を始めた。

人生をどのように過ごすべきか

大学生の時、すでに仏法に触れていたが、最初の頃は「知識」としていただけだった。その後、ガールフレンドと別れた時に、「執着」による「愛別離苦」(あいべつりく)に陥ったことで、いわゆる「苦集滅道」(くじゅうめつどう)という言葉を思い出した。私の「苦しみ」の原因は、良くない因縁がたくさん「集った」からで、何らかの「道」を見つけて、それらを「滅す」べきだと思った。事後、その出来事で私がより深く仏法を認識するようになったことに感謝した。

大学卒業後、私は多国籍企業に就職し、二、三年後には管理職になった。その後、会社から奨学金を受けてMBAを勉強した。私と妻の徐慧儀(シュ・フウェイー)は、一九九五年に結婚し、三人の娘を育てた。その頃、同時に家業、事業、学業を兼ねたことで、心身共に苦労した。生活は安定していたが、人生とはこうやって送り、こうやって頑張るものなのだろうか?といつも考えていた。

二〇〇四年、クアラルンプールで慈済ボランティアの劉済雨(リュウ・ジーユゥー)さんの講演を聞いて、慈済の取り組みに深く感動し、直ちに会員になって寄付をした。二〇〇六年のある日、一人の師姉に「あなたのお子さんを児童精進クラスに参加させてみませんか?」と聞かれた。子供が仏法の薫陶(くんとう)を受けることを願っていた私は、すぐ八歳の長女を授業に連れていった。

以前、私は南伝仏教(上座部仏教)を学んだことがあったが、そこで話されていたのは修禅、座禅、自度だった。その頃、自宅近くにある仏法クラスに参加して、印順導師の『成仏への道』を勉強していた。導師の教えによれば、「自度する以外に済度してこそ、覚行円満(かくぎょうえんまん)となる」と説いていた。それが私の心を動かし、覚行円満の修行方法を見つけようと思った。

慈済の児童精進クラスでは、證厳法師の成してきたこと全てに感じ入った。それは、仏法を着実に生活の中に取り入れ、導師の開示と同様、「心を浄めることが第一で、利他することが最も重要」という教えだった。その年は慈済四十周年の年だったので、私は実業家生活キャンプに応募し、台湾に帰って直々に法師にお目にかかると共に、慈済が四十年間取り組んできた慈善、医療、教育、人文の四大志業が「仏法の生活化、菩薩の人間(じんかん)化」であることを目の当たりにした。

マレーシアに戻った後、家族や友人と分かち合った。私は心の中で、法師のみが着実に仏法を実践し、仏陀が二千五百年余り前に語った本懐を、私たちの目の前に示現していると実感した。

長女は三人の娘の中で最も早く菜食を始め、また、私が慈済に入る縁を得たのも娘の存在のおかげだった。彼女は私にとって人生における恩人だと言える。私は、協力チームと互愛チームから和気チーム、合心チームへと進み、リーダーまで務めた。二〇一三年には、慈済セランゴール支部副執行長という重大な任務を授かった。当時弱冠四十歳過ぎだったが、事業から退こうと考え始めた。

インドの貧しい村の学校は設備がお粗末で、数十人の子供が、教室いっぱいに入って授業を受けるのをよく見かける。蘇祈逢さんは、教育のみが未来を好転させることができると考えている。(撮影・鄧亦絢)

事業を退いて慈済に投入する

二〇一一年から一三年まで、私は或る会社の東南アジア支店をマレーシアに立ち上げる手伝いをした。ゼロからの出発だったので、仕事はとても忙しく、よくタイやベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピンなど、多くの国を行き来した。パスポート一冊が二年以内にスタンプでいっぱいになった。努力の甲斐あって、二年も経たないうちに会社の売り上げが、一千万マレーシア・リンギットほどに達した。ピーク時には、五百人の社員を管理していた。

法師は、「価値のある人生を送るように」とおっしゃったが、私もそれをずっと考えていた。自分の人生の意義はどこにあるのだろうか?功能(くのう)を発揮する人生を選びたいと思った。しかし、当時「事業」の面では、すでに功能を発揮し尽くしたと思った。

その数年間、世界では幾つもの大きな災害が起きた。二〇〇四年にはインド洋大津波が起こり、二〇〇八年にはミャンマーをサイクロン・ナルギスが襲い、さらに二〇一三年、フィリピンは台風三十号(ハイエン)に見舞われた。被災地へ支援に向かう場合は、少なくとも十日間は休暇を取る必要があったので、その時はまだ投入することができず、とても残念に思った。

以前、一度台湾に戻った時、多くの師兄師姉と交流し、彼らが時間の喜捨について分かち合うのを聞いた。朝の「法の香りに浸る」開示から始まり、丸一日、夜までボランティア活動のスケジュールでいっぱいなのだ。彼らはどうやって、いとも簡単にこのような生活ができるのだろう、と思った。お金に余裕ができた時に退職するのではないのか。生活は裕福でなくても、シンプルであれば良いのだ。なるほど、これも人生の選択肢の一つなのだ!

二〇一四年、四十六歳になった時、事業から退くことを決めた。大金ができたからこのような決心をしたのではない。「人生で、もし人に必要とされ、功能(くのう)を発揮して人に奉仕できるのなら、それは最も幸せな人生です」という法師の言葉に深く啓発されたからである。それよりも前、私は一人でできる、小さな規模で起業する準備をしていた。その業種はとてもフレキシブルで、いつでも海外に行けるので、慈済に投入することを妨げないのだ。

因縁は実に不思議なものである。善行したいと思った時、とても多くの恩人に守られ、願いが成就するのだ。例えば今、私の妹が業務を手伝ってくれているし、収入は多くなくても、航空券を買うぐらいはあり、生活も心配することはない。ブッダが言った、「仏門に入る者は貧しくならず、仏門を出る者は豊かにはなれない」という言葉を法師は教えてくれたが、私はそれが完全に理解できる。

何事も考え過ぎないことだ。考え過ぎると、何もできなくなる。時間を切り捨て、富を捨て、快適な生活を送りたいという欲を捨てることは容易ではないが、「痛み」を感じてこそ「捨てる」のであり、痛くも痒くもなければ、「捨てる」ことにはならない。

蘇祈逢さんとネパールのボランティアは中退した学生の家庭を訪問し、困難の解決へ向けてサポートし、勉強できる機会を大切にするよう、子供を励ました。(撮影・ラージ・クマール)

シンガポールとマレーシアのチームは、慈済の人文教育の経験をインド・ブッタガヤで実践した。シロンガ村の子供は、最初の静思語授業で「笑顔が最も美しい顔」という言葉を学んだ。(撮影・鄧亦絢)

教師と生徒の距離を近づける

慈済では、ボランティアとして奉仕しているので、給料はもらっていない。二〇一六年、「クアラルンプール慈済国際学校」設立の際、セランゴール慈済支部の執行長だった慈露(ヅールー)師姉は体調が思わしくなかったのを見て、私は放っておけなくなり、自分から「私に手伝わせてください」と言った。最初支部に行っていたのは週に二日だったが、次第に三日、五日となった。さらに台湾の台南と花蓮、インドネシアの慈済小中学校も訪れるようになった。

その過程で私は多くのことを学び、責務を担うことで成長を強いられるのだ、と分かった。チームみんなで教育人材を探し、学校建設資金の調達や行政の仕組みの立ち上げを行った。そして、セランゴール慈済国際学校の建設は二〇一六年に始動し、二〇二〇年一月に正式に開校した。

二〇二二年、新型コロナウイルスの感染が落ち着くと、法師は仏陀の故郷で苦難を強いられている人々の生活を好転させたいと切に願い、より多くのマレーシアとシンガポールのボランティアに参加してほしいと期待を寄せた。私は慈露師姉から、法師の悲願を一緒に叶えませんかと聞かれた。その時、国際学校も軌道に乗っていたので、「はい!」と答えた。

マレーシアで行っている静思語教育と、国際学校で提供している人文教育をルンビニで応用したところ、短期間で効果が現れた。七カ月の間、私は十人の教育者の台湾訪問に付き添った。そのうちの七人は校長先生だった。彼らは慈済の教育を称賛し、学んだことを教育の中に取り入れる取り組みを始めた。

今、教師たちは校門に立って、登校する生徒を出迎えている。以前は校長先生や教師と言葉を交わすのが怖かったという生徒もいたが、先生たちが変わったのを見て、自分たちから近づくようになった。人には礼を以て接し、教師を尊敬し、その教えを重んじることは、小さなことの積み重ねから始まるのだ。

子供たちが慈済の贈った制服を着て、教師を見かけたら九十度のお辞儀をして挨拶するのを見ると、秩序正しい印象を受けた。しかし、食事の時に子供たちが手や葉っぱまたはボールペンを使って食べているのを見た。エコ食器類を贈ってからは、食事の作法も変わった。子供たちはとても純真で、教えて正しく導きさえすれば、彼らは成し遂げることができるのだ。

法師の教育理念は、生活の中で最も必要なことであり、異なる国でも実践することができる。二〇二二年三月から、マレーシアとシンガポールのボランティアは、リレー式に交代でインド・ブッタガヤに常駐している。私が、ルンビニで人文教育の推進に使っている五分間の動画をシロンガ村公立学校の校長先生と共有したところ、私たちが教室に入って模範を示すのを許可してくれた。

最初に教えた静思語は、「自分を卑下しない。人には無限の可能性があるから」。また「Khusi!Khusi!」(ヒンディー語で幸せ、嬉しいという意味)という音楽で良い雰囲気にすると、子供たちは笑顔になり、校長先生もとても喜び、私たちが継続して来ることを快く認めてくれた。それは私たちにとって大きな自信となった。その後、慈済手話を使って、良い価値観を学んでもらった。一年余り、ブッタガヤで続けたが、すでに延べ一万五千人の生徒が静思語の授業を受けた。

慈善志業方面では、私たちは社会の最下層が暮らす貧困の村に入り、若者が就職し難い現状を知った。これは若者の教育水準と職業スキルの問題が関係している。たとえ大学で学んでも、普段は自主学習が主で、試験の時だけ学校に戻っている。大学を卒業したとしても、特に人との交流やコミュニケーション及び思考能力などの面で、足りない部分が多いのだ。

如何にして若者を助けたら良いのか。ブッタガヤは仏教聖地の一つで、各国から巡礼に訪れる仏教徒を惹きつける。そこで私たちは、彼らの英語力を高めて、ガイドや飲食業、宿泊業関連の仕事に就けるよう、英語の先生を招聘した。また、パソコンクラスと裁縫クラスも開き、手に職をつけられるよう、精一杯養成している。

二千五百年前に来たことがある

二〇二三年、私たちは初めて霊鷲山の説法台を訪れた。そこは仏陀が『無量義経』と『法華経』を説法した場所である。二千五百年余り前にも、きっと私たちは仏陀の前に座って聞法していたと信じている。そして今、『無量義経』の精神を体験し、仏陀の故郷で一つ一つ着実に実践していることにとても感動を覚えると共に、それはこのような因縁を大切にするようにと念を押しているのである。

今では毎月、ボランティアがチームごとにシンガポールとマレーシアからインドに赴いており、一年のうち百日以上滞在している人もいる。私とシンガポールの林金燕(リン・ジンイェン)師姉、マレーシアの楊文輝(ヤン・ウェンフウェイ)師兄などは、インド政府に三百六十五日就労できるビザを申請した。私たちが心の故郷である静思精舎と仏陀の故郷ブッタガヤを往来し、仏陀の故郷に恩返しをして、苦難にある人々の生活を好転させることは、人生の中でとても価値のある事だと思う。

私が心置きなく行ったり来たりできることを、家族に感謝しなければならない。妻は大学教授で、認証を授かった慈済委員でもある。長女は二十六歳になり、慈済委員の養成講座を受けており、次女はイギリスで薬剤師をしていて、三女はマレーシア・プトラ大学の二年生である。子供たちは幼い頃からとても聞き分けが良く、勉強や試験の心配をする必要がなかった。親が良い手本を示せば、子供たちはその姿を見て自然と学ぶのだろう。彼女たちの理解があるからこそ、安心して奉仕ができるのだと思っている。

法師にもとても感謝している。法師の悲願があるから、弟子たちは喜んで奉仕し、やるべきことを担っているのだ。加えて、現地の人は私たちをとても必要としているのだ。皆が進んで快適な生活を捨て、摂氏四十度以上の気温の中、不意に起きる停電に耐えながら、次々にチームがやって来る。

悟りを開きたいのならば、ここに来たほうが早い。苦を見て悲心(ひしん)が啓発され、悲心があることで、智慧が啓発されるからだ。これが法師の教えの素晴らしさだ。私たちが菩薩道を歩み、精進するようにと励ましてくれる。ここで一カ月滞在し、毎日全身全霊で慈済に取り組むのは、自分の故郷で一年間取り組むことに等しいのかもしれないと、多くの人が冗談めかして言う。

皆が異なる場所から来て、バックグラウンドも取り組み方も同じではないが、物事が円満にいかない時、心を広く、純粋に持つべきで、自分への試練だと思えば、比較的落ち着いて放下でき、一人ひとりが完璧な「菩薩」であれと執着することはなくなるはずだ。私は今でも、ブッタガヤで他人を助けるのも、自分の人生を好転させることであり、状況のおかげで修行しているのだと思っている。

慈済に入ったばかりの頃、最初にしたことは、敬意を持って證厳法師の『衲履足跡(行脚の軌跡)』を読むことだった。当時はほとんど全部読んだ。今ブッダガヤに来て、法師は大きな方向を示してくれるが、多くのことはチーム自らがやらなければならない。道を敷き、平坦のみならず広くするにはどのようにすれば良いのだろう。本からでしか法師の智慧を真に理解できないが、一寸たりとも逸れず、法師を安心させるには、『衲履足跡(行脚の軌跡)』こそが最も良い、師に付き随う道なのだ。

法師の悲願を喜んで一緒に達成させようとする人は多い。様々な事が恐れる必要はないと私たちを導き、ストレスを軽減させている。逆に今の私たちは絶えず用心し、方向を定め、菩薩の種を培って、使命を引き継いでいくようにしなければならない。

これからも、法師が引き続き、苦難を好転させられるよう導いてくださることを切に願い、パズルの最後のピースを埋めて完成させたい。

(慈済月刊六九六期より)

ブッタガヤは仏陀が悟りを開いた所で、マハーボディ寺院の塔の前で、ボランティアは『無量義経』を唱えて、仏陀の教えを受け継いだ。人生を好転させるのは大変な道のりだが、成し遂げなければならない。

支援を受けている乞食も人助けしたいと言ったので、蘇祈逢さんが彼と指切りをした。(撮影・葉晋宏)

一歩一歩は大変でも価値がある

編集者の言葉

過去数カ月間の月刊誌『慈済』が報じた時事問題を振り返ると、いつも天災と人災による喜びと悲しみや出会いと別れが織り交ざっているのがわかる。二月号には、トルコのマンナハイ国際学校の成り立ちと様子が紹介された。昨年末に来台したシリア人教師たちは、来る途中で十三年に及ぶ内戦が終結し、自分たちはもはや難民ではないことを知ったのだった。三月号と四月号では、毎年のように住宅に迫るロサンゼルスの山火事について取り上げているが、今年の災害の規模は想像をはるかに超えるものだった。三月号の表紙を飾ったのは、旧正月を前に発生した台湾嘉義県大埔郷の地震被害の様子だ。慈済は、今でも台南の被災地で恒久住宅を建設する計画に取り組んでいる。

月刊誌『慈済』五月号の報道内容を確認すると、世の中が未だ混乱していることにため息が出る。三月二十八日、強い地震がミャンマー中部を襲い、華人の間では「瓦城」という名で知られているマンダレーとその周辺地域では、三千人以上が亡くなった。マレーシア、台湾、インドネシア、中国の慈済ボランティアは、あらゆる手段を尽くして現地に支援物資を届けようとしていたが、国際メディアはアメリカの関税政策による経済的影響に焦点をあてていた。

ミャンマーの軍事政権は四月二日、災害救助を進めるため、四月二十二日まで内戦の一時停止を発表した。すでに被災地に入っていたヤンゴンの慈済ボランティアたちは、停戦を機に積極的に病院や寺院、孤児院、避難所を慰問し、キャンバス生地や福慧ベッド、飲料水、食料などの物資を寄贈した。また、「仕事を与えて支援に代える」方式で村民たちに、被害を受けた寺院や村落に仮設住宅を建てる手伝いを要請した。このほか、国際援助機構や現地の華人団体と意見交換を行い、中長期的支援に向けたさらなる情報を収集した。

直近十年間の世界寄付指数(WGI)の統計によれば、ミャンマーは長い間連続して第一位にランクされており、最も慈善活動に熱心な国と称するに相応しい。一方で、直近の四年間は、内戦や政情不安、物価高騰の中でボランティアは慈善貧困救済を進めてきた。

慈済の世界における慈善活動は、これまで百三十六の国と地域に及んでおり、六十八の国と地域には支部または連絡所を設立している。少しずつゼロから歩み始めて困難な過程を経た甲斐があったと言える。ミャンマーを例に挙げると、二〇〇八年、十万人の犠牲者が出たサイクロン・ナルギスの際は、マレーシアなど各国の慈済ボランティアがあらゆる困難を乗り越え、初めてミャンマーでの被災地緊急援助を行った。その後、彼らが被害を受けた農民を助けるために種籾を配付すると、現地ボランティアになる人が次から次へと現れ、「米貯金」で人助けするという善行を促すようになった。そして、今年マンダレーで大地震が発生すると、彼らは直ちに被災地に駆けつけた。

毎年旧暦三月二十四日は、慈済の創設記念日である。今年の四月二十一日より、慈済は創設六十年目に入った。その日、インドとマレーシア、シンガポール、台湾のボランティアは、インドのラージャグリハにある霊鷲山の頂上で、仏陀が『法華経』を講釈した香堂跡と、静思精舎のボランティア朝の会とをオンラインで結び、梵唄で『無量義経』を敬虔に唱和した。その後、静思精舎と各国の連絡所でも朝山礼拝が行われ、皆は心を合わせ、世界の紛争終結と平穏無事を祈った。

(慈済月刊七〇二期より)

編集者の言葉

過去数カ月間の月刊誌『慈済』が報じた時事問題を振り返ると、いつも天災と人災による喜びと悲しみや出会いと別れが織り交ざっているのがわかる。二月号には、トルコのマンナハイ国際学校の成り立ちと様子が紹介された。昨年末に来台したシリア人教師たちは、来る途中で十三年に及ぶ内戦が終結し、自分たちはもはや難民ではないことを知ったのだった。三月号と四月号では、毎年のように住宅に迫るロサンゼルスの山火事について取り上げているが、今年の災害の規模は想像をはるかに超えるものだった。三月号の表紙を飾ったのは、旧正月を前に発生した台湾嘉義県大埔郷の地震被害の様子だ。慈済は、今でも台南の被災地で恒久住宅を建設する計画に取り組んでいる。

月刊誌『慈済』五月号の報道内容を確認すると、世の中が未だ混乱していることにため息が出る。三月二十八日、強い地震がミャンマー中部を襲い、華人の間では「瓦城」という名で知られているマンダレーとその周辺地域では、三千人以上が亡くなった。マレーシア、台湾、インドネシア、中国の慈済ボランティアは、あらゆる手段を尽くして現地に支援物資を届けようとしていたが、国際メディアはアメリカの関税政策による経済的影響に焦点をあてていた。

ミャンマーの軍事政権は四月二日、災害救助を進めるため、四月二十二日まで内戦の一時停止を発表した。すでに被災地に入っていたヤンゴンの慈済ボランティアたちは、停戦を機に積極的に病院や寺院、孤児院、避難所を慰問し、キャンバス生地や福慧ベッド、飲料水、食料などの物資を寄贈した。また、「仕事を与えて支援に代える」方式で村民たちに、被害を受けた寺院や村落に仮設住宅を建てる手伝いを要請した。このほか、国際援助機構や現地の華人団体と意見交換を行い、中長期的支援に向けたさらなる情報を収集した。

直近十年間の世界寄付指数(WGI)の統計によれば、ミャンマーは長い間連続して第一位にランクされており、最も慈善活動に熱心な国と称するに相応しい。一方で、直近の四年間は、内戦や政情不安、物価高騰の中でボランティアは慈善貧困救済を進めてきた。

慈済の世界における慈善活動は、これまで百三十六の国と地域に及んでおり、六十八の国と地域には支部または連絡所を設立している。少しずつゼロから歩み始めて困難な過程を経た甲斐があったと言える。ミャンマーを例に挙げると、二〇〇八年、十万人の犠牲者が出たサイクロン・ナルギスの際は、マレーシアなど各国の慈済ボランティアがあらゆる困難を乗り越え、初めてミャンマーでの被災地緊急援助を行った。その後、彼らが被害を受けた農民を助けるために種籾を配付すると、現地ボランティアになる人が次から次へと現れ、「米貯金」で人助けするという善行を促すようになった。そして、今年マンダレーで大地震が発生すると、彼らは直ちに被災地に駆けつけた。

毎年旧暦三月二十四日は、慈済の創設記念日である。今年の四月二十一日より、慈済は創設六十年目に入った。その日、インドとマレーシア、シンガポール、台湾のボランティアは、インドのラージャグリハにある霊鷲山の頂上で、仏陀が『法華経』を講釈した香堂跡と、静思精舎のボランティア朝の会とをオンラインで結び、梵唄で『無量義経』を敬虔に唱和した。その後、静思精舎と各国の連絡所でも朝山礼拝が行われ、皆は心を合わせ、世界の紛争終結と平穏無事を祈った。

(慈済月刊七〇二期より)

The Illustrated Jing Si Aphorisms

The Buddha says:

“Right Mindfulness” means to:

carefully observe ourselves,

carefully examine our feelings,

carefully reflect on our thoughts,

and carefully study questions concerning “existence.”

We must do all this with diligence, enthusiasm, caution, and reason,

and we must get rid of earthly greed and worries.

My fellow monks, this is “Right Mindfulness.”

Right” means free from deviation or false views. The Eight Noble Paths repeatedly emphasize the word “right.” If our direction is even slightly incorrect, we will end up moving further and further away from our goal.

This is why we must constantly stay alert to whether or not our thoughts are correct. If they are, then we will not go astray.

If I do good deeds with full sincerity and devotion, what will happen?

Dharma Master Cheng Yen: “Whatever we take from our community, we should give back to our community. So long as you sincerely do good deeds without asking for anything in return, good results will follow.”

Translated by E. E. Ho and W. L. Rathje; drawings by Tsai Chih-chung; coloring by May E. Gu

The Buddha says:

“Right Mindfulness” means to:

carefully observe ourselves,

carefully examine our feelings,

carefully reflect on our thoughts,

and carefully study questions concerning “existence.”

We must do all this with diligence, enthusiasm, caution, and reason,

and we must get rid of earthly greed and worries.

My fellow monks, this is “Right Mindfulness.”

Right” means free from deviation or false views. The Eight Noble Paths repeatedly emphasize the word “right.” If our direction is even slightly incorrect, we will end up moving further and further away from our goal.

This is why we must constantly stay alert to whether or not our thoughts are correct. If they are, then we will not go astray.

If I do good deeds with full sincerity and devotion, what will happen?

Dharma Master Cheng Yen: “Whatever we take from our community, we should give back to our community. So long as you sincerely do good deeds without asking for anything in return, good results will follow.”

Translated by E. E. Ho and W. L. Rathje; drawings by Tsai Chih-chung; coloring by May E. Gu

Nursing at the Edge of Life

Narrated by Wang Yi-qin, deputy head nurse at Taichung Tzu Chi Hospital

Compiled by Cai Jia-qi

Translated by Wu Hsiao-ting

Painting by Wen Mu

The intensive care unit (ICU) is a truly unique place, where each day reveals both the strength and fragility of human life. Here, some patients lie unconscious. Others awaken as if by a miracle. Some have their loved ones holding their hands as they take their final breaths, deeply cherished and destined to be dearly missed. In this space, death isn’t a headline—it’s part of a daily reality.

For us ICU nurses, becoming familiar with death doesn’t mean growing numb. On the contrary, it teaches us to treasure every breath, every moment we can open our eyes and speak. I remember caring for a man in his 80s. He was intubated and unable to speak, yet his eyes conveyed a powerful desire to live. I also looked after a young father in his 30s who, despite multiple organ failures, fought on for nearly three weeks before passing. As we help our patients walk the fine line between life and death, we come to feel the weight of each life we encounter. We are reminded that the goal is not to fear dying, but to live more fully and sincerely.

After nearly a decade in this field, I’ve come to deeply understand just how vital and interconnected the ICU is. A well-functioning ICU depends on close collaboration across departments. Doctors, nurses, respiratory therapists, pharmacists, social workers, and dietitians all play essential, interconnected roles. We rely on mutual trust and timely communication to provide the best possible care.

Nurses serve as the team’s messengers. Because we’re closest to the patients, we can detect even subtle changes and quickly relay urgent information. We’re not only a bridge between the medical team and the patient—we’re also an emotional anchor for patients and their families. In the ICU, we accompany families through countless nights, staying by their side as they move from denial to grief, and eventually to peace and acceptance.

Since becoming a nursing supervisor, I’ve gained an even deeper appreciation for what makes a strong nursing team. It’s not just about expertise and experience—it’s about the ability to respect and support one another under pressure. I’ve seen colleagues who, even in the midst of chaos and demanding situations, find the gentleness to soothe patients with soft, reassuring words, and the steadiness to stand firm in their duty to care. I take great pride in them.

To all the nurses serving on the front lines: I want to express my heartfelt gratitude and deep respect. You carry the weight of life in your hands and protect each fragile hope with love and devotion. What you do may not always be seen by the public, but I believe it is held with lasting gratitude in the hearts of those you care for. May we all continue on this path of nursing with strength, compassion, and courage.

Narrated by Wang Yi-qin, deputy head nurse at Taichung Tzu Chi Hospital

Compiled by Cai Jia-qi

Translated by Wu Hsiao-ting

Painting by Wen Mu

The intensive care unit (ICU) is a truly unique place, where each day reveals both the strength and fragility of human life. Here, some patients lie unconscious. Others awaken as if by a miracle. Some have their loved ones holding their hands as they take their final breaths, deeply cherished and destined to be dearly missed. In this space, death isn’t a headline—it’s part of a daily reality.

For us ICU nurses, becoming familiar with death doesn’t mean growing numb. On the contrary, it teaches us to treasure every breath, every moment we can open our eyes and speak. I remember caring for a man in his 80s. He was intubated and unable to speak, yet his eyes conveyed a powerful desire to live. I also looked after a young father in his 30s who, despite multiple organ failures, fought on for nearly three weeks before passing. As we help our patients walk the fine line between life and death, we come to feel the weight of each life we encounter. We are reminded that the goal is not to fear dying, but to live more fully and sincerely.

After nearly a decade in this field, I’ve come to deeply understand just how vital and interconnected the ICU is. A well-functioning ICU depends on close collaboration across departments. Doctors, nurses, respiratory therapists, pharmacists, social workers, and dietitians all play essential, interconnected roles. We rely on mutual trust and timely communication to provide the best possible care.

Nurses serve as the team’s messengers. Because we’re closest to the patients, we can detect even subtle changes and quickly relay urgent information. We’re not only a bridge between the medical team and the patient—we’re also an emotional anchor for patients and their families. In the ICU, we accompany families through countless nights, staying by their side as they move from denial to grief, and eventually to peace and acceptance.

Since becoming a nursing supervisor, I’ve gained an even deeper appreciation for what makes a strong nursing team. It’s not just about expertise and experience—it’s about the ability to respect and support one another under pressure. I’ve seen colleagues who, even in the midst of chaos and demanding situations, find the gentleness to soothe patients with soft, reassuring words, and the steadiness to stand firm in their duty to care. I take great pride in them.

To all the nurses serving on the front lines: I want to express my heartfelt gratitude and deep respect. You carry the weight of life in your hands and protect each fragile hope with love and devotion. What you do may not always be seen by the public, but I believe it is held with lasting gratitude in the hearts of those you care for. May we all continue on this path of nursing with strength, compassion, and courage.