(撮影・蔡緗羚 高雄市三民区)

中型の台風18号(クラトーン)は、高雄市小港区に上陸し、十四級(秒速約42M)の暴風が高雄と屏東地域を襲った。台風の勢力が弱まった後、逆に豪雨が北部に災害をもたらした。

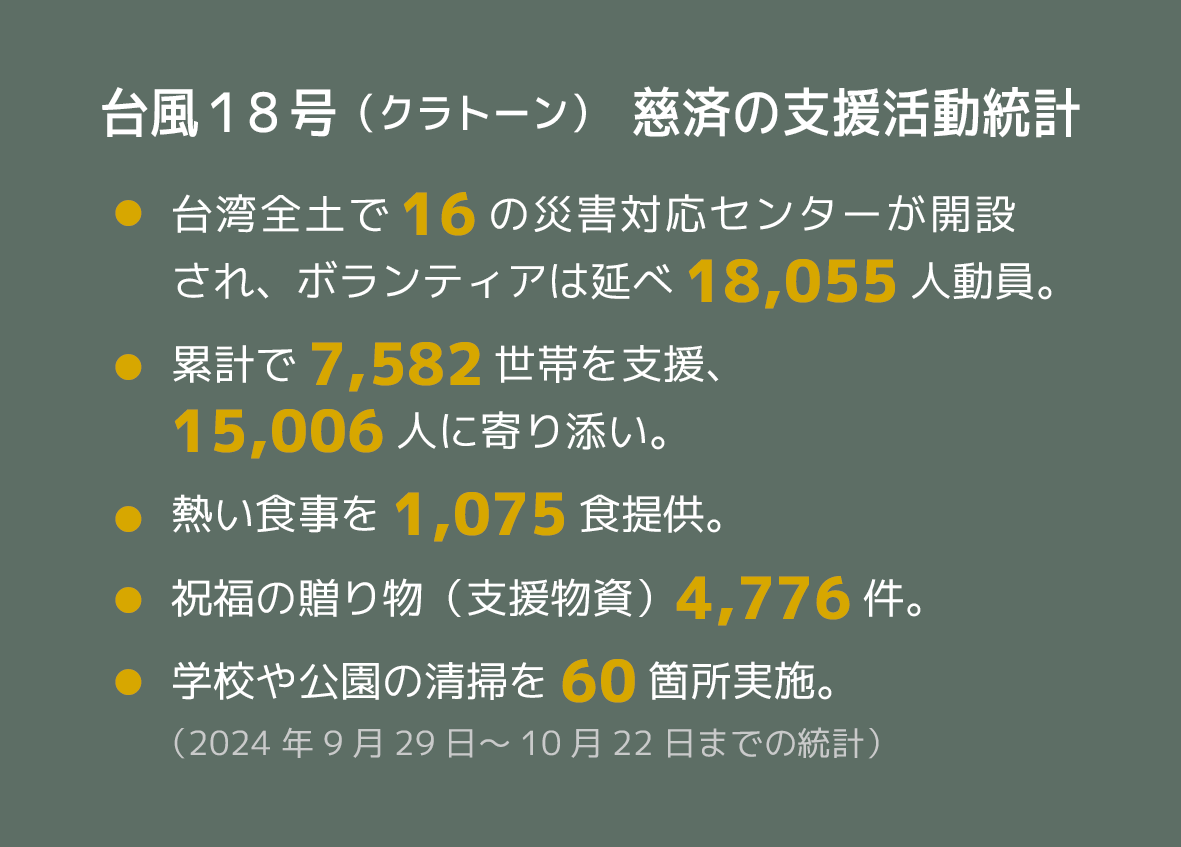

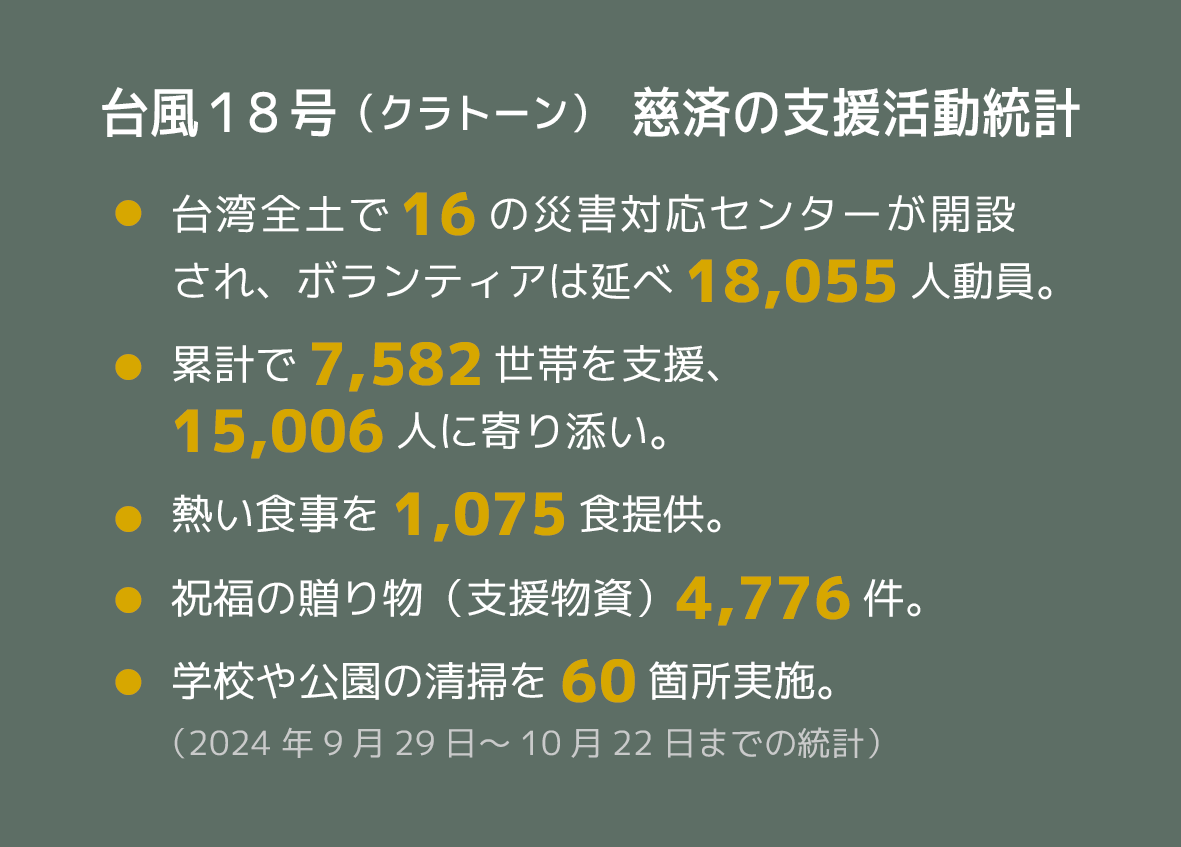

延べ一万八千人のボランティアが災害支援に駆けつけ、浸水した被災世帯の住宅後片付けや清掃、そして、六十の学校と公園の復旧や清掃を手伝った。改めて天災の威力を目の当たりにし、敬虔に戒め慎まなければならないことが明らかになった。

高雄

倒木や折れた枝を見て

文/葉子豪(慈済月刊誌執筆者)

訳/御山凛

高雄港の外で荒れ狂う波、損壊した市街地の建物、なぎ倒された巨木……。台風が北上して通り過ぎた後、DNAにマニュアルが刻まれたかのように、災害支援を始動した。慈済人は支援の求めを待つことなく、各自率先して慰問し、「何かお手伝いましょうか?」と声をかけた。

台風十八号が去った後の最初の土曜日の午前、高雄市左営小学校から高いデシベルの機械的な音が響き渡った。教師や生徒のために、できるだけ早く安全な教育環境を整えようと、慈済ボランティアがチェーンソーを使って強風によって倒れた学校内の木を切断していたのだ。木の幹や枝の切り口の色から分かるように、左営小学校の樹木は、殆どが丈夫でしっかりしたもので、腐食して空洞になっていたのは一部だけだったが、この台風がもたらした瞬間的な強風には敵わず、多くの木が倒れてしまった。

「ボランティアが快く手伝いに来てくれたことに、とても感謝しています。さもなければ、後片付けに一週間かかったかもしれません。昨日既に丸一日やりましたが、今日はもう力が出ません」。左営小学校の教頭、張玉芬(ヅァン・ユーフェン)先生が、胸を撫で下ろしながら言った。

十月三日木曜日の正午、台風は高雄市に上陸し、秒速約四十二メートルを超える強風で樹木、看板、街路灯などをなぎ倒した。翌日金曜日には、校長も含めて二十人余りの教職員が、台風の後片付けを行った。力を合わせて、風で倒れた校門の引き戸型門扉を立て直し、傾いた木や枝、葉を撤去した。午前八時から午後四時まで、先生たちは力の限り、引きずったり、運んだり、清掃したりしたが、学校の出入りに関する場所及び塀の外の通学用歩道を元通りにするのがやっとで、校内の被災状況に対応する力はすでに残っていなかった。校長先生の陳鼎華(チェン・ディンフワ)さんは、軍にも支援を要請したが、高雄市の道路は雑多な物で溢れかえっていて、軍の災害支援部隊は、道路の通行確保及び市の復旧を優先していた。

金曜日の夕方、左営区のボランティアは、自主的に電話で支援が必要かどうかを学校側に問い合わせた。陳校長はその時、一筋の光が差したように感じた。「月曜日には平常通り授業ができるかもしれない!」。

左営小学校を含め、慈済は高雄で延べ五十校余りの学校を支援し、公園の復旧作業も手伝った。地元ボランティアの尽力のみならず、北部の慈済ボランティアも高鉄(台湾新幹線)の早朝の便に乗って支援に駆けつけ、彰化、嘉義等からも若者たちが自発的に赴いて尽力した。人々が整然と鋸で木を切ったり、散らかった枝を運んだり、落ち葉を掃いたりしていたのを見て、高雄のベテランボランティア鄭武南(ヅン・ウーナン)さんは、「校長をはじめ先生たちは慈済に後片付けの手伝いを要請してはいましたが、ボランティアたちは土曜と日曜の両日ともやって来て、皆で善いことをしてくれました」と称賛した。

台風18号は高雄で大量の樹木をなぎ倒した。慈済ボランティアはキャンパスを清掃し、授業の再開をサポートした。(撮影・池爾杰)

一戸ずつ訪ね歩いて、支援の必要な人を見つける

十月上旬の「奇妙な」台風十八号は、海上で四日半もうろうろした後でやっと高雄市小港区に上陸し、北上した。高雄のベテラン訪問ケアボランティアの李琇釧(リー・シユウツヮン)さんは、「台風十八号の強い風は直接小港から吹いて来ました。高雄の地形にはバリアとなる場所が全くないため、これだけ多くの木が倒れ、建築物の窓、フランス窓、天窓などが破損しました。比較的甚大な被害を被ったのはソーラーパネルですが、給水塔が消えてしまった家もありました」。

高雄市管轄区内で二千五百本余りの樹木が倒れ、十八万世帯が停電し、多数の住宅が損壊するほど、被害は広がっていた。そのため慈済人はキャンパスの復旧に協力すると同時に、大規模な「安心家庭訪問活動」も展開した。慰問を行って大衆の心を落ち着かせると同時に、支援が必要な案件を見つけ出して、当面の手当の提供や住宅の修繕などを支援した。

では、訪問ケアで見た被災状況はどうだったのだろう。親子が同居しているのか、老夫婦の二人暮らしなのか、又は一人暮らしなのか、低所得又は中低所得世帯の補助は受けているのか、もし家屋が損壊していたら、それは持ち家なのか賃貸なのかなどを聞き出す必要があり、できる限り情報を収集して、本当に助けを必要としている人を見落とさないようにしなければならなかった。仮に社会福祉資源の支援を必要としない人でも、安心祝福ギフトセットを届けて良縁を結んだ。

ボランティアは、依然として停電状態にあった大寮静思堂から外に出て、袋分けした祝福ギフトセットを携え、多ルートに分かれて家庭訪問を展開した。十月三日、台風十八号が送電網に損傷を与えたことで、高雄と屏東地域で大規模な停電が発生した時、大寮区では二万世帯余りが電気を使えなかったこともあり、十月五日の安心家庭訪問の当日になっても、まだ数千世帯が電力の復旧を待っていた。

「冷蔵庫で物を冷やすことができなくなり、食べ物が腐ってしまいました」。静思堂近くに住む主婦の張簡(ヅァン・ジェン)さんによれば、停電していた数日間は即席麺を食べて過ごしていたそうだ。自宅はモーターによる給水ポンプを使用しているため、一旦停電すると、蛇口から水が出なくなるので、外から水を運んでくるほかなかった。すでに七十歳で、足もあまり良くない彼女にとって、停電と断水の日々は相当苦労したことだろう。

「この中にはまぜそばが入っています。とてもおいしいですよ」。彼女の状況を理解すると、李さんは丁重に赤い手提げ袋を手渡した。中には、證厳法師と世界の慈済人からの祝福ギフトが入っていた。十月五日と六日の二日間、慈済ボランティアは高雄だけで、九百三十八世帯を訪問した。そして、住宅が破損しても自力で修繕することができない生活困窮者や一人暮らし或いは夫婦二人暮らしの高齢者に対しては、適切な修繕の支援を提供することにした。

47年ぶりに再び台風が高雄から上陸し、その強風で都市の景観は多大な被害を受けた。(撮影・賴廷翰)

新民小学校の校庭脇で、人々は力を合わせて倒れた木や枝葉を片付け、教師や生徒たちが、台風の翌週から安全な学習環境で学べるよう整えた。被災後、慈済は高雄の50余りの学校及び公園の清掃と復旧に協力した。(撮影・王忠義)

旗津区での修繕

路地が大変なことに

住宅の損壊状況と言えば、慈済高雄災害対応センターの総指揮である潘機利(パン・ジーリー)さんによると、修繕が必要な被災家屋は旗津区が最も多く、そのうちの一人は、一人暮らしで八十歳の楊おばあさんだった。旗津の北端の海軍第四造船所付近に住んでおり、元来の住居は三面だけがレンガ貼りの小さな一部屋しかない平屋で、道路側の戸口は薄い木の板で室内と室外を仕切っているだけだった。

台風十八号が甚大な被害をもたらした後、楊おばあさんの家の戸口の枠はまだ残っていたが、道路に面した木の板は壊れてしまった。親切な近隣住民が、急いで回収資源の中にあった広告用のキャンバス布で仕切りを作り、高齢のおばあちゃんの基本的なプライバシーを守った。潘さんと李さんたちボランティアチームが訪問し、祝福ギフトセットを届けて楊おばあさんを慰めるだけでなく、直ちに専業の修繕ボランティアにも連絡を取り、塗料を焼き付けた鋼板やC形鋼などを用意し、現場で切断や溶接、ネジ締めなどを行って、住宅正面の壁と窓を急ピッチで仕上げた。

潘さんによれば、修繕工事は十月十日、慈済ボランティアが旗津区へ被災視察に向かってから四日目に終わった。扉を修繕したのみならず、お年寄りがより快適で安心して生活できるよう、室内のスペースを測定して浴室スペースの改善も査定した。

地元の全てのボランティアと他の県や市の慈済ボランティアも駆けつけて尽力したおかげで、高雄の「安心家庭訪問」は大方、双十節前に一段落した。そして、家庭訪問後に新たに発見した長期ケアケースへの寄り添いと支援が、既に始まっている。

「台風三号(ケーミー)の後、上人は特に、私たち慈済人が鄰長や里長、公的部門と密接に協力していくようにと念を押しました」。李さんは、旗津区での訪問ケアを例にあげて説明した。高雄の慈済人は、初めて海に面した離島地域で災害復旧活動をしたが、現地をよく知らないこともあり、鄰長や里長、地元住民の案内で路地を歩き回って初めて、助けを必要としている人を見つけることができた。慈済人の実践による成果が目に見えた時、地元住民は熱烈に歓迎した。

「楊おばあさんの家の修繕が終わった時、里長と路地に住んでいる人たちが全員出てきて、私たちに拍手を送ってくれました」と李さんは興奮気味に言った。

被災世帯に寄り添い、対面でケアする

台風が来るたびに、災害対応センターの総指揮者である潘さんは、ほとんど毎日高雄の静思堂に駐在していた。彼は、既製服のショッピングセンターを経営しているが、七月の台風三号がもたらした広範囲の洪水被害は、彼の店舗にも影響を及ぼした。しかし、彼は依然として災害支援に専念した。六亀区の住民が安全な場所に避難した時、彼は地元住民が緊急に自宅を離れたことを考慮して、結縁(けちえん)しようと発心し、彼らをショッピングセンターに招いて、適切な衣服を緊急に購入できるように手配した。

彼は二〇〇九年の台風八号(モーラコット)を思い返した。旗山区にあった自分の既製服のショッピングセンターは大きな損失を被り、多くの新品の衣類が水に浸かって廃棄処分になってしまったのだ。「当時、旗山区はまだ高雄県に属していたので、私はずっと県政府の人が旗山まで補助の査定に来るのを待っていました。あの時は、浸水の高さを少し高めに報告すれば、より多くの補助金がもらえると思っていました」。

しかし、その悪い考えは結局実現することはなかった。潘さんは丸一日待ったが、むしろ慈済ボランティアの方が先に来て、出来立ての即席飯を届けたくれただけでなく、證厳法師のお見舞いの手紙まで持って来てくれたのだ。慈済が着実に取り組んでいることを彼は確信した。

「ですから今、防災と災害支援に取り組んできたことで、自分はより人々に寄り添えるようになったと思っています。被災者が必要としている物や被災世帯の気持ち、または家族を失った時の心の痛みが分かるようになりました。対面でのケアは、本当に大事です」。彼は、慈済人がコミュニティに入ることのプラス効果を肯定している。そして、悪化する傾向にある極端な気候と向き合い、決して軽んじてはならず、これまで以上に、戒め慎み、敬虔にならなければならない、と法縁者に注意を促したいそうだ。

「高雄はあまりこのような強い台風に襲われることはなく、あの瞬間的に災害を引き起こす強い風は、多くの住民を怯えさせました。私たちは『安心祝福ギフトセット』を届けることで、被災者の方に落ち着きを取り戻してもらっています。慰めることは助力となりますから、『あなたは一人ではなく、證厳上人と全世界の慈済人の愛が一緒にいます』と伝えました」。

新北市

泥まみれの住宅 タイムリーに支援

撮影/陳忠華

訳/何慧純

台風18号(クラトーン)は熱帯性低気圧に変わって消滅したが、周辺の気流により豪雨が続き、台湾の北海岸は大きな被害を受けた。十月四日に多くの地区で深刻な浸水や土石流などが起き、台北市と新北市、基隆市の慈済ボランティアが直ちに動員された。そして、新北市の金山区、万里区、三芝区及び基隆市などの被災者三百世帯あまりを訪問し、住宅の後片付けをしていた住民に炊き出しを行うと共に、早急に泥の撤去や復旧を手伝った。

(慈済月刊六九六期より)

(撮影・蔡緗羚 高雄市三民区)

中型の台風18号(クラトーン)は、高雄市小港区に上陸し、十四級(秒速約42M)の暴風が高雄と屏東地域を襲った。台風の勢力が弱まった後、逆に豪雨が北部に災害をもたらした。

延べ一万八千人のボランティアが災害支援に駆けつけ、浸水した被災世帯の住宅後片付けや清掃、そして、六十の学校と公園の復旧や清掃を手伝った。改めて天災の威力を目の当たりにし、敬虔に戒め慎まなければならないことが明らかになった。

高雄

倒木や折れた枝を見て

文/葉子豪(慈済月刊誌執筆者)

訳/御山凛

高雄港の外で荒れ狂う波、損壊した市街地の建物、なぎ倒された巨木……。台風が北上して通り過ぎた後、DNAにマニュアルが刻まれたかのように、災害支援を始動した。慈済人は支援の求めを待つことなく、各自率先して慰問し、「何かお手伝いましょうか?」と声をかけた。

台風十八号が去った後の最初の土曜日の午前、高雄市左営小学校から高いデシベルの機械的な音が響き渡った。教師や生徒のために、できるだけ早く安全な教育環境を整えようと、慈済ボランティアがチェーンソーを使って強風によって倒れた学校内の木を切断していたのだ。木の幹や枝の切り口の色から分かるように、左営小学校の樹木は、殆どが丈夫でしっかりしたもので、腐食して空洞になっていたのは一部だけだったが、この台風がもたらした瞬間的な強風には敵わず、多くの木が倒れてしまった。

「ボランティアが快く手伝いに来てくれたことに、とても感謝しています。さもなければ、後片付けに一週間かかったかもしれません。昨日既に丸一日やりましたが、今日はもう力が出ません」。左営小学校の教頭、張玉芬(ヅァン・ユーフェン)先生が、胸を撫で下ろしながら言った。

十月三日木曜日の正午、台風は高雄市に上陸し、秒速約四十二メートルを超える強風で樹木、看板、街路灯などをなぎ倒した。翌日金曜日には、校長も含めて二十人余りの教職員が、台風の後片付けを行った。力を合わせて、風で倒れた校門の引き戸型門扉を立て直し、傾いた木や枝、葉を撤去した。午前八時から午後四時まで、先生たちは力の限り、引きずったり、運んだり、清掃したりしたが、学校の出入りに関する場所及び塀の外の通学用歩道を元通りにするのがやっとで、校内の被災状況に対応する力はすでに残っていなかった。校長先生の陳鼎華(チェン・ディンフワ)さんは、軍にも支援を要請したが、高雄市の道路は雑多な物で溢れかえっていて、軍の災害支援部隊は、道路の通行確保及び市の復旧を優先していた。

金曜日の夕方、左営区のボランティアは、自主的に電話で支援が必要かどうかを学校側に問い合わせた。陳校長はその時、一筋の光が差したように感じた。「月曜日には平常通り授業ができるかもしれない!」。

左営小学校を含め、慈済は高雄で延べ五十校余りの学校を支援し、公園の復旧作業も手伝った。地元ボランティアの尽力のみならず、北部の慈済ボランティアも高鉄(台湾新幹線)の早朝の便に乗って支援に駆けつけ、彰化、嘉義等からも若者たちが自発的に赴いて尽力した。人々が整然と鋸で木を切ったり、散らかった枝を運んだり、落ち葉を掃いたりしていたのを見て、高雄のベテランボランティア鄭武南(ヅン・ウーナン)さんは、「校長をはじめ先生たちは慈済に後片付けの手伝いを要請してはいましたが、ボランティアたちは土曜と日曜の両日ともやって来て、皆で善いことをしてくれました」と称賛した。

台風18号は高雄で大量の樹木をなぎ倒した。慈済ボランティアはキャンパスを清掃し、授業の再開をサポートした。(撮影・池爾杰)

一戸ずつ訪ね歩いて、支援の必要な人を見つける

十月上旬の「奇妙な」台風十八号は、海上で四日半もうろうろした後でやっと高雄市小港区に上陸し、北上した。高雄のベテラン訪問ケアボランティアの李琇釧(リー・シユウツヮン)さんは、「台風十八号の強い風は直接小港から吹いて来ました。高雄の地形にはバリアとなる場所が全くないため、これだけ多くの木が倒れ、建築物の窓、フランス窓、天窓などが破損しました。比較的甚大な被害を被ったのはソーラーパネルですが、給水塔が消えてしまった家もありました」。

高雄市管轄区内で二千五百本余りの樹木が倒れ、十八万世帯が停電し、多数の住宅が損壊するほど、被害は広がっていた。そのため慈済人はキャンパスの復旧に協力すると同時に、大規模な「安心家庭訪問活動」も展開した。慰問を行って大衆の心を落ち着かせると同時に、支援が必要な案件を見つけ出して、当面の手当の提供や住宅の修繕などを支援した。

では、訪問ケアで見た被災状況はどうだったのだろう。親子が同居しているのか、老夫婦の二人暮らしなのか、又は一人暮らしなのか、低所得又は中低所得世帯の補助は受けているのか、もし家屋が損壊していたら、それは持ち家なのか賃貸なのかなどを聞き出す必要があり、できる限り情報を収集して、本当に助けを必要としている人を見落とさないようにしなければならなかった。仮に社会福祉資源の支援を必要としない人でも、安心祝福ギフトセットを届けて良縁を結んだ。

ボランティアは、依然として停電状態にあった大寮静思堂から外に出て、袋分けした祝福ギフトセットを携え、多ルートに分かれて家庭訪問を展開した。十月三日、台風十八号が送電網に損傷を与えたことで、高雄と屏東地域で大規模な停電が発生した時、大寮区では二万世帯余りが電気を使えなかったこともあり、十月五日の安心家庭訪問の当日になっても、まだ数千世帯が電力の復旧を待っていた。

「冷蔵庫で物を冷やすことができなくなり、食べ物が腐ってしまいました」。静思堂近くに住む主婦の張簡(ヅァン・ジェン)さんによれば、停電していた数日間は即席麺を食べて過ごしていたそうだ。自宅はモーターによる給水ポンプを使用しているため、一旦停電すると、蛇口から水が出なくなるので、外から水を運んでくるほかなかった。すでに七十歳で、足もあまり良くない彼女にとって、停電と断水の日々は相当苦労したことだろう。

「この中にはまぜそばが入っています。とてもおいしいですよ」。彼女の状況を理解すると、李さんは丁重に赤い手提げ袋を手渡した。中には、證厳法師と世界の慈済人からの祝福ギフトが入っていた。十月五日と六日の二日間、慈済ボランティアは高雄だけで、九百三十八世帯を訪問した。そして、住宅が破損しても自力で修繕することができない生活困窮者や一人暮らし或いは夫婦二人暮らしの高齢者に対しては、適切な修繕の支援を提供することにした。

47年ぶりに再び台風が高雄から上陸し、その強風で都市の景観は多大な被害を受けた。(撮影・賴廷翰)

新民小学校の校庭脇で、人々は力を合わせて倒れた木や枝葉を片付け、教師や生徒たちが、台風の翌週から安全な学習環境で学べるよう整えた。被災後、慈済は高雄の50余りの学校及び公園の清掃と復旧に協力した。(撮影・王忠義)

旗津区での修繕

路地が大変なことに

住宅の損壊状況と言えば、慈済高雄災害対応センターの総指揮である潘機利(パン・ジーリー)さんによると、修繕が必要な被災家屋は旗津区が最も多く、そのうちの一人は、一人暮らしで八十歳の楊おばあさんだった。旗津の北端の海軍第四造船所付近に住んでおり、元来の住居は三面だけがレンガ貼りの小さな一部屋しかない平屋で、道路側の戸口は薄い木の板で室内と室外を仕切っているだけだった。

台風十八号が甚大な被害をもたらした後、楊おばあさんの家の戸口の枠はまだ残っていたが、道路に面した木の板は壊れてしまった。親切な近隣住民が、急いで回収資源の中にあった広告用のキャンバス布で仕切りを作り、高齢のおばあちゃんの基本的なプライバシーを守った。潘さんと李さんたちボランティアチームが訪問し、祝福ギフトセットを届けて楊おばあさんを慰めるだけでなく、直ちに専業の修繕ボランティアにも連絡を取り、塗料を焼き付けた鋼板やC形鋼などを用意し、現場で切断や溶接、ネジ締めなどを行って、住宅正面の壁と窓を急ピッチで仕上げた。

潘さんによれば、修繕工事は十月十日、慈済ボランティアが旗津区へ被災視察に向かってから四日目に終わった。扉を修繕したのみならず、お年寄りがより快適で安心して生活できるよう、室内のスペースを測定して浴室スペースの改善も査定した。

地元の全てのボランティアと他の県や市の慈済ボランティアも駆けつけて尽力したおかげで、高雄の「安心家庭訪問」は大方、双十節前に一段落した。そして、家庭訪問後に新たに発見した長期ケアケースへの寄り添いと支援が、既に始まっている。

「台風三号(ケーミー)の後、上人は特に、私たち慈済人が鄰長や里長、公的部門と密接に協力していくようにと念を押しました」。李さんは、旗津区での訪問ケアを例にあげて説明した。高雄の慈済人は、初めて海に面した離島地域で災害復旧活動をしたが、現地をよく知らないこともあり、鄰長や里長、地元住民の案内で路地を歩き回って初めて、助けを必要としている人を見つけることができた。慈済人の実践による成果が目に見えた時、地元住民は熱烈に歓迎した。

「楊おばあさんの家の修繕が終わった時、里長と路地に住んでいる人たちが全員出てきて、私たちに拍手を送ってくれました」と李さんは興奮気味に言った。

被災世帯に寄り添い、対面でケアする

台風が来るたびに、災害対応センターの総指揮者である潘さんは、ほとんど毎日高雄の静思堂に駐在していた。彼は、既製服のショッピングセンターを経営しているが、七月の台風三号がもたらした広範囲の洪水被害は、彼の店舗にも影響を及ぼした。しかし、彼は依然として災害支援に専念した。六亀区の住民が安全な場所に避難した時、彼は地元住民が緊急に自宅を離れたことを考慮して、結縁(けちえん)しようと発心し、彼らをショッピングセンターに招いて、適切な衣服を緊急に購入できるように手配した。

彼は二〇〇九年の台風八号(モーラコット)を思い返した。旗山区にあった自分の既製服のショッピングセンターは大きな損失を被り、多くの新品の衣類が水に浸かって廃棄処分になってしまったのだ。「当時、旗山区はまだ高雄県に属していたので、私はずっと県政府の人が旗山まで補助の査定に来るのを待っていました。あの時は、浸水の高さを少し高めに報告すれば、より多くの補助金がもらえると思っていました」。

しかし、その悪い考えは結局実現することはなかった。潘さんは丸一日待ったが、むしろ慈済ボランティアの方が先に来て、出来立ての即席飯を届けたくれただけでなく、證厳法師のお見舞いの手紙まで持って来てくれたのだ。慈済が着実に取り組んでいることを彼は確信した。

「ですから今、防災と災害支援に取り組んできたことで、自分はより人々に寄り添えるようになったと思っています。被災者が必要としている物や被災世帯の気持ち、または家族を失った時の心の痛みが分かるようになりました。対面でのケアは、本当に大事です」。彼は、慈済人がコミュニティに入ることのプラス効果を肯定している。そして、悪化する傾向にある極端な気候と向き合い、決して軽んじてはならず、これまで以上に、戒め慎み、敬虔にならなければならない、と法縁者に注意を促したいそうだ。

「高雄はあまりこのような強い台風に襲われることはなく、あの瞬間的に災害を引き起こす強い風は、多くの住民を怯えさせました。私たちは『安心祝福ギフトセット』を届けることで、被災者の方に落ち着きを取り戻してもらっています。慰めることは助力となりますから、『あなたは一人ではなく、證厳上人と全世界の慈済人の愛が一緒にいます』と伝えました」。

新北市

泥まみれの住宅 タイムリーに支援

撮影/陳忠華

訳/何慧純

台風18号(クラトーン)は熱帯性低気圧に変わって消滅したが、周辺の気流により豪雨が続き、台湾の北海岸は大きな被害を受けた。十月四日に多くの地区で深刻な浸水や土石流などが起き、台北市と新北市、基隆市の慈済ボランティアが直ちに動員された。そして、新北市の金山区、万里区、三芝区及び基隆市などの被災者三百世帯あまりを訪問し、住宅の後片付けをしていた住民に炊き出しを行うと共に、早急に泥の撤去や復旧を手伝った。

(慈済月刊六九六期より)