スリランカのコロンボで貧しい人々を診察するシンガポール慈済人医会の医師。(撮影・蕭耀華)

数分間の白内障手術で、長年失明していた患者が視力を取り戻した。オーダーメイドの義肢で、身障者が移動の自由を取り戻した。一時間以内に眼鏡ができ、貧困家庭の子どもは黒板の字が見えるようになった……

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連SDGsの目標3であると共に、この半世紀、慈済が慈善志業と医療志業を結び付けて実践して来た、世界での使命と成果である。

曽文ダム流域に位置する嘉義県大埔郷は、山奥であることに加え、ダムによって広大な田畑が水没してしまった。それが原因で、多くの若者が働き口を求めて、他の地方に出て行った。少ない人口では医療機関を維持できないだけでなく、小さな診療所さえない状態が長く続いた。

この「無医村」で医療を提供するために、慈済人医会は十年にわたって、毎月、ボランティアと医師、看護師たちが現地を訪れて施療を続けてきたが、常駐はできなかった。二〇〇二年に、開院から二年になる慈済大林病院が政府による二つの医療プロジェクトを受託した。医師が常駐し始めてから、住民はようやく最低限の医療が保障されるようになった。

「ホームヘルパーの皆さんと連携を密にして、大埔郷で診療所まで来られない患者さんを見つけ出し、在宅ケアを行っているのです」。

毎週水曜日に大埔郷で診療を行っている、慈済大林病院中医部針灸外傷科の葉明憲(イエ・ミンシェン)主任によれば、在宅ケアが必要なお年寄りの多くは一人暮らしだという。遠く離れて暮らしている子どもたちが毎週、親を診療所に連れて行くのは不可能である。そこで、医療スタッフや介護ヘルパーに頼って、家庭訪問し、医療やリハビリ、配食等のサービスを提供してもらっている。葉医師は二十二年にわたって、診察が終わった後、いつも、自立した生活ができず、「家を出られない」患者を訪問ケアしている。

総合診療科の林英龍(リン・インロン)医師は現在、大埔郷の常駐医師兼救急外来の責任者であるが、八年間、毎月平均して二日しか休暇を取らず、百件単位の蜂に刺されたり、蛇に噛まれたりした中毒症状に対処している他、交通事故や労働災害、心臓発作などの緊急患者にも対応して来た。大林慈済病院のリュウマチ免疫科や循環器内科、皮膚科、歯科などの専門医もいつも交代で山奥へ支援に来てくれる。

慈済医療チームのサポートの下、何人かのお年寄りは目に見えて健康が改善した。脳卒中で寝たきりになっていた人が起きて立ち上がったり、認知症の高齢者が言語、動作などの面で回復したり、昔のことを話してくれる人まで出た。大埔郷に医師を派遣して「二十四時間守る」以外に、大林慈済病院は嘉義県梅山郷及び竹崎郷、雲林県古坑郷で巡回医療も行っている。

北部慈済人医会は定期的に、新北市三芝区、双渓区、瑞芳区、平渓区などを訪れて、郊外に住む高齢者の健康に関心を寄せると共に、彼らとまるで古くからの友人や知己のように交流している。(撮影・李政明)

外国人労働者のために、休診日も診療

「病気の人が病院に来られないから、奉仕できる人が出向かなければいけない」と、一九六六年という早い時期に、「病と貧困の連鎖」を見抜いた證厳法師は、「貧困と病の双方を防ぐ」という根本的な取り組みを提唱した。一九七二年、花蓮市仁愛街に開院した「慈済施療院」は、診療所で施療するだけでなく、花蓮県や台東県のへき地にも出向いて、往診を行った。その活動は、一九八六年に開院した花蓮仏教慈済総合病院に引き継がれるまで続いた。

現在、慈済は台湾に二つの医学センターと二つの地域病院、五つの中小規模の病院及び診療所を持つまでになり、慈済人医会の医師、看護師、薬剤師、ボランティアなどは二千七百人を超えている。通院が困難なへき地に住んでいるお年寄りには、人医会の医療ボランティアが訪問診療を行っている。「移動診療」は、空間の壁を越えて山間部のへき地に医療を届けているだけでなく、時間の壁を越えて、にぎやかな都会に住む社会的マイノリティにもアプローチしている。

「あなたがケアしているお爺さんは何歳ですか?」

「八十歳です」

「ちゃんと寝られないようですが、眩暈はしますか?夜は何時間ぐらい寝ますか?」

「四時間ぐらいです……」

日曜日の台北駅ロビーは大勢の人の声で騒がしかったが、臨床心理士とインドネシア人労働者姉妹の会話を妨げることはなかった。慈済人医会北部地区と台北市の共催による「台北市外国人労働者ヘルスケア活動」が行われて、もう二十年になる。医療関係のボランティアは、台北駅に心療内科、内科、歯科、眼科、整形外科、産婦人科、中医科などの診療科ごとにブースを設け、無料で検査や相談を行っている。そこでは採血や注射等の侵襲的医療行為は行わず、薬も提携クリニックで健康保険証を提示して初めて、受け取れるが、それでもきつい仕事に耐えている外国人労働者にとっては大きな助けである。

「彼らの多くはインドネシア人の住み込み介護ヘルパーで、介護対象の多くは自立した生活ができないお年寄りです」。この活動で連絡担当係を務める慈済ボランティアの顔渼姈(イエン・メイリン)さんによると、住み込みの介護ヘルパーは体力的にきつい仕事で、夜中に起こされることは日常茶飯事だという。日曜日は休日だが、病院や診療所もほとんどが休みであるため、自分たちはなかなか診察を受けられない。そこで、慈済人医会は、彼らが診療を受け易いよう、あえて日曜日に奉仕しているのである。

このように山間部や離島等のへき地、都市部の外国人労働者、路上生活者に医療奉仕するだけでなく、慈済の医療機関や人医会のメンバーは、施設に出向いて植物状態や半身不随の患者など社会的弱者をケアし、病気の苦しみを緩和すると共に、家族をも安心させている。

台北駅で20年にわたって続けてきた、外国人労働者ヘルスケア活動は、移動病院のようだ。(撮影・江宝清)

白内障手術が人生を変えた

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標3にあたる。この中では、二〇三〇年までに妊婦、新生児、五歳未満の子どもの死亡率を減らすこと、また、財政リスクからの保護を含めて全ての人々を保護すること、基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質の高い安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成することなどを目指しているが、これらの項目は、台湾においてはほぼ全面的に達成されている。

しかし、世界保健機関(WHO)と世界銀行の統計によると、世界では今なお三億八〇〇〇万人以上が自費で医療費を支払わなければならないために極度の貧困に陥っており、「大学病院」以上のレベルの医療サービスを受けられる人は一割に満たない。東南アジアやアフリカ、中南米など開発途上国の貧困層は、診療所に行くことさえ難しい。まして入院治療など望むべくもない。

医療資源が比較的豊富な台湾から外に出て、慈済医療志業と人医会のボランティアが直面したのは、切実な医療のニーズだった。極ありふれた簡単な手術でさえ、時には一家の運命を変えることがある。

フィリピン・マニラの慈済眼科センターでは、いつも早朝から各地の貧しい眼疾患患者が家族に支えられて訪れ、検査や診療を受けている。手術を終えたケビン・アンドラードさんは不安な気持ちで、回復室で待っていた。彼は三年余り前に白内障で視力を失ったが、治療に行く余裕がなかった。一度は自殺を図ったこともあるが、幸い子どもがすぐに発見して一命を取り留めた。

「これが見えますか?」

慈済眼科センターで手術を終えた後、カテリーナ医師は指を差し出して尋ねたが、ケビンさんは悲しそうに「見えません」と答えた。しかし、三時間ほど経つと、彼はなんと自分で起き上がって、用を足しに行ったのである。それは目が見えている人と同じ動きだった。視力を回復できたのは右目だけだったが、それでもケビンさんは家族を養うために仕事に戻れる日が待ち遠しかった。

無料の眼科手術は、フィリピン慈済人が三十年近くにわたって取り組んできた、医療成果の一つにすぎない。フィリピンには大小合わせて七千以上の島があり、貧富の差が激しい。その上、交通も不便なため、遠い離島に住む貧しい患者の中には、生まれてから一度も病院に行ったことのない人さえいる。一九九五年、フィリピン慈済人は施療チームを立ち上げ、へき地へ奉仕に行った。

フィリピン慈済人医会のベテランボランティアである柯賢智(コー・シエンヅー)医師は、二十九年前に最初の一歩を踏み出した時のことを振り返って、感慨深げに言った、「あの頃は何も設備がありませんでした」。

最初の麻酔器は米軍が廃棄処分にした中古品だった。手術用の「無影灯」もなく、普通のライトを寄せ集めて照明にしていた。田舎で手術を行う時は、華僑学校の図書館や事務室を借りて、事務机を手術台にしなければならなかった。しかし、設備面で寄せ集めであっても、医療スタッフとボランティアの熱意が冷めることはなく、皆で住民を助けるために精一杯、力を尽くした。

「施療活動のたびに、参加する看護師やボランティアの人数は増えて行きました。金銭的な報酬もなく、名誉が約束されているわけでもないのに、彼らはひたすら活動を続けました。この数十年間に変わったことはたくさんありますが、変わっていないのは愛です」と柯医師は賞賛した。

フィリピン慈済人医会は、年に三回から四回の大規模な施療活動を三十年近くにわたって続け、これまで既に二百六十回以上行い、受診した患者は延べ三十万人を超える。首都マニラの慈済眼科センターでは二〇二三年に延べ二万人余りを診察した。また、南部のサンボアンガ市には義肢センターがあり、身障者のために無償でオーダーメイドの義肢を作っている。

施療は対価がないが、患者を助けるだけでなく、医療スタッフたちをも勇気づけている。インドネシア人医会メンバーのルズビー医師は今年施療活動に参加し、顔面脂肪腫切除手術を二件行った。術後、医師は二人の患者から感謝されたが、収穫が最も大きかったのは自分のほうだと感じている。「人の望みを叶えるのは、素晴らしい気持ちです」。

人医会の施療活動はフィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどで長年続いているが、時にはその他の国に支援に行くこともある。今年八月、スリランカのカルタラ県で、シンガポールとスリランカ現地の医療スタッフ及びボランティア合わせて、総勢三百五十二名による大規模な施療が行われた。スリランカでは、診察自体は無料だが、薬は自費である。ここ数年で薬の値段が二倍になり、収入の多くない住民には重い負担となっている。

現地の公立病院には医師が四人しかおらず、眼科も歯科もない。また、私立病院で歯科の根管治療をしようとすれば、四万ルピー(約二万円)もかかり、普通の人には容易に支払える額ではない。そのため、施療の開始時間が午前八時半にも関わらず、明け方の三時ごろから待つ住民もいた。二日半で延べ四千六百人が治療を受けた。

ヨルダンの慈済人は長期にわたって、現地の貧困層やヨルダンで暮らしているシリア難民を支援しているが、台湾の施療及び配付団も、何度も支援に訪れた。2019年、ゴルシャフィの貧しい農村で行われた歯科の施療では、老若男女が暑さに耐えながら、並んで診察を待っていた。(撮影・蕭耀華)

豊かな国にも医療に恵まれない人がいる

東南アジアや中南米、アフリカなどの開発途上国だけでなく、世界一の医療水準と世界で上位の国民所得を誇るアメリカでも、なお多くの人が施療に来る。一体なぜだろうか。

「問題は健康保険と在留資格にある」と話すのは、慈済医療志業執行長で、国際慈済人医会のまとめ役でもある林俊龍(リン・ジュンロン)医師だ。かつてアメリカ・ロサンゼルスのノースリッジ医学センターで院長を務めた林医師によれば、アメリカ国民は通常、基本的な医療保険に加入しているが、在留資格を持たない移民は医療保険に加入できず、突発的な重病に罹ると、為す術がない。また、失業して貧困になった人も保険料が払えなくなるという。「保険に入っていない人は、盲腸の手術で入院するだけでも破産してしまうのです」と、林医師はため息をついた。

一九九三年十一月、アメリカの慈済人は、南カリフォルニアのアルハンブラ市に最初の施療センターを立ち上げた。内科と歯科、中医科から始まり、徐々に診療科を増やしていった。そして、施療に訪れた路上生活者がシャワーを浴びることで、清潔で尊厳のある面持ちを取り戻せるようにと、バスルームも設置した。二〇〇五年、施療センターは地域外来診療所になり、対象範囲を広げて一般市民も有料で受診できるようになったが、社会的マイノリティを対象とした施療は継続しており、医療と慈善を結び付けた支援をしていることに変わりはない。

広い国土に対応するため、アメリカの慈済人は「移動診療」にも力を入れており、十二台の「大愛医療巡回車」を製造した。バスを改造して、医療機器を搭載したこの医療巡回車は、医療を待つ人々の元へ直接移動し、車内で眼科、歯科などの医療行為をすることができる。

「視力検査から眼鏡ができるまで一時間もかかりません。ニューヨークでは信じられないことです。低所得世帯の子どもにとって、眼鏡はとても重要です」。アメリカ慈済人医会のベテランボランティアである、歯科医の廖敬興(リャオ・ジンシン)さんによれば、貧しい家庭の子どもの多くは視力に問題があっても気付かず、黒板の文字がはっきり見えないことが間接的に成績に影響しているという。人医会ボランティアが学校を訪れて、無料で視力検査をして眼鏡を作ってあげると、先生が書いた字がはっきり見えるようになり、「成績が一気にCからAに上がったのです」と、廖医師は笑顔を見せた。

全米の慈済の九大支部は、二十四の地点に慈済人医会を設けており、国内だけでなく、メキシコ、ハイチ、ドミニカ、エクアドル、ボリビア等の中南米諸国でも施療活動を行っている。

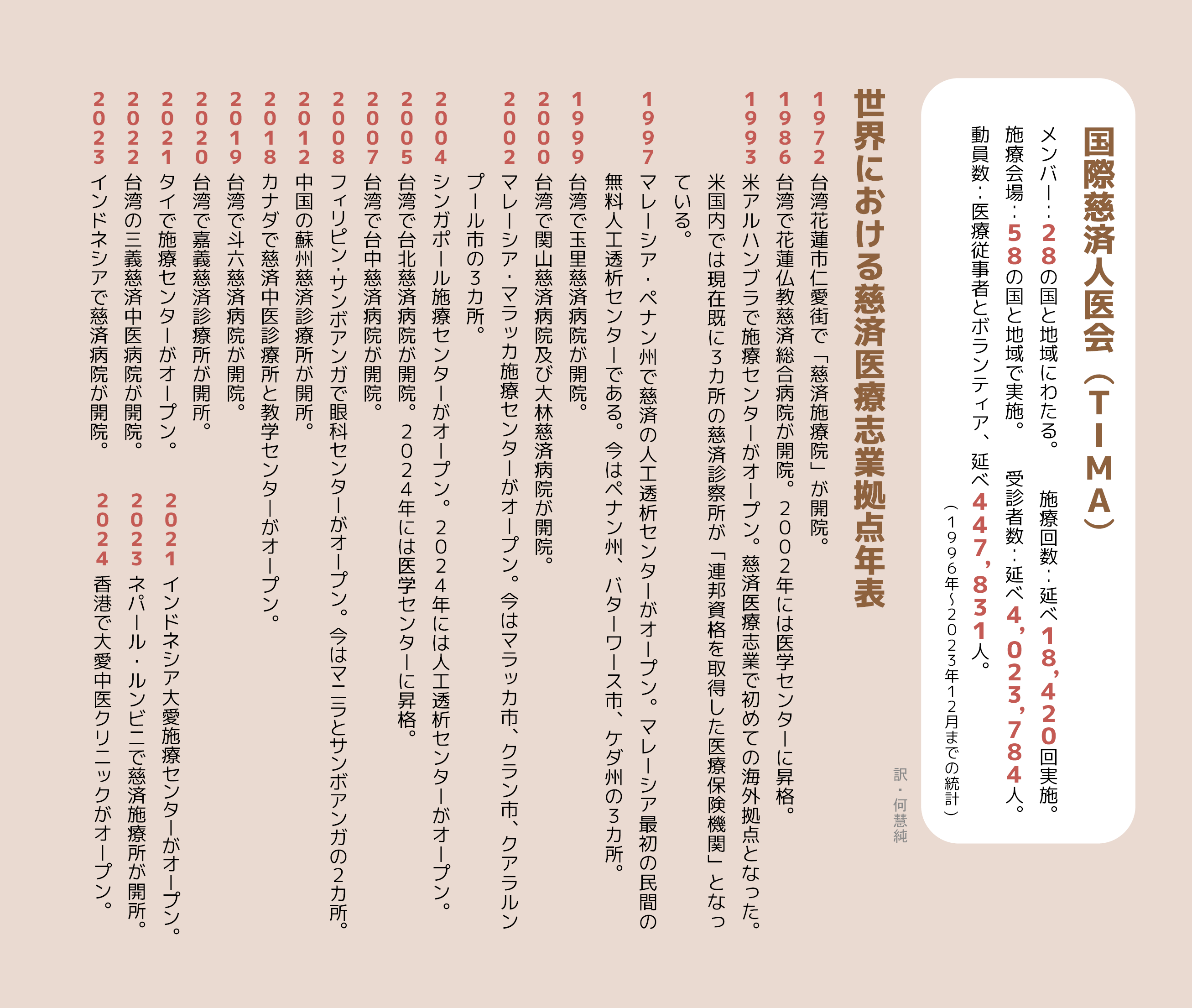

国際慈済人医会メンバーは、現在、二十八の国と地域に及んでいる。一万五千人余りの医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師に加え、事務ボランティアがおり、力を合わせて貧しい患者に総合医療を無償で提供している。また、世界で大規模災害が発生した時も、積極的に支援活動に参加しており、二〇二三年末現在、五十八の国と地域で、延べ四百万人以上に専門医療を提供して来た。

今年、アメリカ・オークランドで行われたコミュニティの施療活動で、低所得者と無保険者が歯科診療車の中で治療を受けた。(撮影・呂宛潔)

テクノロジーで世界の隅々に愛を

国内外の医療環境が大きく変化するに従って、医療で人助けをする方法も変わってきた。二十一世紀の医療従事者は、世界を一変させる、革命的な進歩を目の当たりにするだろう。

元慈済大学医学院院長で、現慈済教育志業執行長の王本栄(ワン・ベンロン)医師は、現在各方面で注目されているAIの活用を例に挙げて説明した。「画像認識AIを診断のサポートとして利用すれば、医師の判断に比べて間違いなく精度が向上します。AIは医療資源の偏在や需給の不均衡が解決できます。そして、遠隔医療に使えば、地理的な限界はなくなり、多くの過疎地の弱者住民をケアすることができます。精密医療にせよ、いわゆる個別化医療やデジタル治療にせよ、AIはかなり大きな助けになるでしょう」。

しかし、ハイテク医療や先進医療を追求する一方で、心と体に寄り添う「人間本位」の医療も忘れてはならない。それでこそ、人類の健康と福祉の増進という理想を実現し、真に人を苦しみから救うことができるのである。(資料提供・慈済病院、二〇二四年国際慈済人医会年次総会、『慈済アメリカ医療志業30年特別号』)

(慈済月刊六九六期より)

スリランカのコロンボで貧しい人々を診察するシンガポール慈済人医会の医師。(撮影・蕭耀華)

数分間の白内障手術で、長年失明していた患者が視力を取り戻した。オーダーメイドの義肢で、身障者が移動の自由を取り戻した。一時間以内に眼鏡ができ、貧困家庭の子どもは黒板の字が見えるようになった……

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連SDGsの目標3であると共に、この半世紀、慈済が慈善志業と医療志業を結び付けて実践して来た、世界での使命と成果である。

曽文ダム流域に位置する嘉義県大埔郷は、山奥であることに加え、ダムによって広大な田畑が水没してしまった。それが原因で、多くの若者が働き口を求めて、他の地方に出て行った。少ない人口では医療機関を維持できないだけでなく、小さな診療所さえない状態が長く続いた。

この「無医村」で医療を提供するために、慈済人医会は十年にわたって、毎月、ボランティアと医師、看護師たちが現地を訪れて施療を続けてきたが、常駐はできなかった。二〇〇二年に、開院から二年になる慈済大林病院が政府による二つの医療プロジェクトを受託した。医師が常駐し始めてから、住民はようやく最低限の医療が保障されるようになった。

「ホームヘルパーの皆さんと連携を密にして、大埔郷で診療所まで来られない患者さんを見つけ出し、在宅ケアを行っているのです」。

毎週水曜日に大埔郷で診療を行っている、慈済大林病院中医部針灸外傷科の葉明憲(イエ・ミンシェン)主任によれば、在宅ケアが必要なお年寄りの多くは一人暮らしだという。遠く離れて暮らしている子どもたちが毎週、親を診療所に連れて行くのは不可能である。そこで、医療スタッフや介護ヘルパーに頼って、家庭訪問し、医療やリハビリ、配食等のサービスを提供してもらっている。葉医師は二十二年にわたって、診察が終わった後、いつも、自立した生活ができず、「家を出られない」患者を訪問ケアしている。

総合診療科の林英龍(リン・インロン)医師は現在、大埔郷の常駐医師兼救急外来の責任者であるが、八年間、毎月平均して二日しか休暇を取らず、百件単位の蜂に刺されたり、蛇に噛まれたりした中毒症状に対処している他、交通事故や労働災害、心臓発作などの緊急患者にも対応して来た。大林慈済病院のリュウマチ免疫科や循環器内科、皮膚科、歯科などの専門医もいつも交代で山奥へ支援に来てくれる。

慈済医療チームのサポートの下、何人かのお年寄りは目に見えて健康が改善した。脳卒中で寝たきりになっていた人が起きて立ち上がったり、認知症の高齢者が言語、動作などの面で回復したり、昔のことを話してくれる人まで出た。大埔郷に医師を派遣して「二十四時間守る」以外に、大林慈済病院は嘉義県梅山郷及び竹崎郷、雲林県古坑郷で巡回医療も行っている。

北部慈済人医会は定期的に、新北市三芝区、双渓区、瑞芳区、平渓区などを訪れて、郊外に住む高齢者の健康に関心を寄せると共に、彼らとまるで古くからの友人や知己のように交流している。(撮影・李政明)

外国人労働者のために、休診日も診療

「病気の人が病院に来られないから、奉仕できる人が出向かなければいけない」と、一九六六年という早い時期に、「病と貧困の連鎖」を見抜いた證厳法師は、「貧困と病の双方を防ぐ」という根本的な取り組みを提唱した。一九七二年、花蓮市仁愛街に開院した「慈済施療院」は、診療所で施療するだけでなく、花蓮県や台東県のへき地にも出向いて、往診を行った。その活動は、一九八六年に開院した花蓮仏教慈済総合病院に引き継がれるまで続いた。

現在、慈済は台湾に二つの医学センターと二つの地域病院、五つの中小規模の病院及び診療所を持つまでになり、慈済人医会の医師、看護師、薬剤師、ボランティアなどは二千七百人を超えている。通院が困難なへき地に住んでいるお年寄りには、人医会の医療ボランティアが訪問診療を行っている。「移動診療」は、空間の壁を越えて山間部のへき地に医療を届けているだけでなく、時間の壁を越えて、にぎやかな都会に住む社会的マイノリティにもアプローチしている。

「あなたがケアしているお爺さんは何歳ですか?」

「八十歳です」

「ちゃんと寝られないようですが、眩暈はしますか?夜は何時間ぐらい寝ますか?」

「四時間ぐらいです……」

日曜日の台北駅ロビーは大勢の人の声で騒がしかったが、臨床心理士とインドネシア人労働者姉妹の会話を妨げることはなかった。慈済人医会北部地区と台北市の共催による「台北市外国人労働者ヘルスケア活動」が行われて、もう二十年になる。医療関係のボランティアは、台北駅に心療内科、内科、歯科、眼科、整形外科、産婦人科、中医科などの診療科ごとにブースを設け、無料で検査や相談を行っている。そこでは採血や注射等の侵襲的医療行為は行わず、薬も提携クリニックで健康保険証を提示して初めて、受け取れるが、それでもきつい仕事に耐えている外国人労働者にとっては大きな助けである。

「彼らの多くはインドネシア人の住み込み介護ヘルパーで、介護対象の多くは自立した生活ができないお年寄りです」。この活動で連絡担当係を務める慈済ボランティアの顔渼姈(イエン・メイリン)さんによると、住み込みの介護ヘルパーは体力的にきつい仕事で、夜中に起こされることは日常茶飯事だという。日曜日は休日だが、病院や診療所もほとんどが休みであるため、自分たちはなかなか診察を受けられない。そこで、慈済人医会は、彼らが診療を受け易いよう、あえて日曜日に奉仕しているのである。

このように山間部や離島等のへき地、都市部の外国人労働者、路上生活者に医療奉仕するだけでなく、慈済の医療機関や人医会のメンバーは、施設に出向いて植物状態や半身不随の患者など社会的弱者をケアし、病気の苦しみを緩和すると共に、家族をも安心させている。

台北駅で20年にわたって続けてきた、外国人労働者ヘルスケア活動は、移動病院のようだ。(撮影・江宝清)

白内障手術が人生を変えた

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標3にあたる。この中では、二〇三〇年までに妊婦、新生児、五歳未満の子どもの死亡率を減らすこと、また、財政リスクからの保護を含めて全ての人々を保護すること、基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質の高い安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成することなどを目指しているが、これらの項目は、台湾においてはほぼ全面的に達成されている。

しかし、世界保健機関(WHO)と世界銀行の統計によると、世界では今なお三億八〇〇〇万人以上が自費で医療費を支払わなければならないために極度の貧困に陥っており、「大学病院」以上のレベルの医療サービスを受けられる人は一割に満たない。東南アジアやアフリカ、中南米など開発途上国の貧困層は、診療所に行くことさえ難しい。まして入院治療など望むべくもない。

医療資源が比較的豊富な台湾から外に出て、慈済医療志業と人医会のボランティアが直面したのは、切実な医療のニーズだった。極ありふれた簡単な手術でさえ、時には一家の運命を変えることがある。

フィリピン・マニラの慈済眼科センターでは、いつも早朝から各地の貧しい眼疾患患者が家族に支えられて訪れ、検査や診療を受けている。手術を終えたケビン・アンドラードさんは不安な気持ちで、回復室で待っていた。彼は三年余り前に白内障で視力を失ったが、治療に行く余裕がなかった。一度は自殺を図ったこともあるが、幸い子どもがすぐに発見して一命を取り留めた。

「これが見えますか?」

慈済眼科センターで手術を終えた後、カテリーナ医師は指を差し出して尋ねたが、ケビンさんは悲しそうに「見えません」と答えた。しかし、三時間ほど経つと、彼はなんと自分で起き上がって、用を足しに行ったのである。それは目が見えている人と同じ動きだった。視力を回復できたのは右目だけだったが、それでもケビンさんは家族を養うために仕事に戻れる日が待ち遠しかった。

無料の眼科手術は、フィリピン慈済人が三十年近くにわたって取り組んできた、医療成果の一つにすぎない。フィリピンには大小合わせて七千以上の島があり、貧富の差が激しい。その上、交通も不便なため、遠い離島に住む貧しい患者の中には、生まれてから一度も病院に行ったことのない人さえいる。一九九五年、フィリピン慈済人は施療チームを立ち上げ、へき地へ奉仕に行った。

フィリピン慈済人医会のベテランボランティアである柯賢智(コー・シエンヅー)医師は、二十九年前に最初の一歩を踏み出した時のことを振り返って、感慨深げに言った、「あの頃は何も設備がありませんでした」。

最初の麻酔器は米軍が廃棄処分にした中古品だった。手術用の「無影灯」もなく、普通のライトを寄せ集めて照明にしていた。田舎で手術を行う時は、華僑学校の図書館や事務室を借りて、事務机を手術台にしなければならなかった。しかし、設備面で寄せ集めであっても、医療スタッフとボランティアの熱意が冷めることはなく、皆で住民を助けるために精一杯、力を尽くした。

「施療活動のたびに、参加する看護師やボランティアの人数は増えて行きました。金銭的な報酬もなく、名誉が約束されているわけでもないのに、彼らはひたすら活動を続けました。この数十年間に変わったことはたくさんありますが、変わっていないのは愛です」と柯医師は賞賛した。

フィリピン慈済人医会は、年に三回から四回の大規模な施療活動を三十年近くにわたって続け、これまで既に二百六十回以上行い、受診した患者は延べ三十万人を超える。首都マニラの慈済眼科センターでは二〇二三年に延べ二万人余りを診察した。また、南部のサンボアンガ市には義肢センターがあり、身障者のために無償でオーダーメイドの義肢を作っている。

施療は対価がないが、患者を助けるだけでなく、医療スタッフたちをも勇気づけている。インドネシア人医会メンバーのルズビー医師は今年施療活動に参加し、顔面脂肪腫切除手術を二件行った。術後、医師は二人の患者から感謝されたが、収穫が最も大きかったのは自分のほうだと感じている。「人の望みを叶えるのは、素晴らしい気持ちです」。

人医会の施療活動はフィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどで長年続いているが、時にはその他の国に支援に行くこともある。今年八月、スリランカのカルタラ県で、シンガポールとスリランカ現地の医療スタッフ及びボランティア合わせて、総勢三百五十二名による大規模な施療が行われた。スリランカでは、診察自体は無料だが、薬は自費である。ここ数年で薬の値段が二倍になり、収入の多くない住民には重い負担となっている。

現地の公立病院には医師が四人しかおらず、眼科も歯科もない。また、私立病院で歯科の根管治療をしようとすれば、四万ルピー(約二万円)もかかり、普通の人には容易に支払える額ではない。そのため、施療の開始時間が午前八時半にも関わらず、明け方の三時ごろから待つ住民もいた。二日半で延べ四千六百人が治療を受けた。

ヨルダンの慈済人は長期にわたって、現地の貧困層やヨルダンで暮らしているシリア難民を支援しているが、台湾の施療及び配付団も、何度も支援に訪れた。2019年、ゴルシャフィの貧しい農村で行われた歯科の施療では、老若男女が暑さに耐えながら、並んで診察を待っていた。(撮影・蕭耀華)

豊かな国にも医療に恵まれない人がいる

東南アジアや中南米、アフリカなどの開発途上国だけでなく、世界一の医療水準と世界で上位の国民所得を誇るアメリカでも、なお多くの人が施療に来る。一体なぜだろうか。

「問題は健康保険と在留資格にある」と話すのは、慈済医療志業執行長で、国際慈済人医会のまとめ役でもある林俊龍(リン・ジュンロン)医師だ。かつてアメリカ・ロサンゼルスのノースリッジ医学センターで院長を務めた林医師によれば、アメリカ国民は通常、基本的な医療保険に加入しているが、在留資格を持たない移民は医療保険に加入できず、突発的な重病に罹ると、為す術がない。また、失業して貧困になった人も保険料が払えなくなるという。「保険に入っていない人は、盲腸の手術で入院するだけでも破産してしまうのです」と、林医師はため息をついた。

一九九三年十一月、アメリカの慈済人は、南カリフォルニアのアルハンブラ市に最初の施療センターを立ち上げた。内科と歯科、中医科から始まり、徐々に診療科を増やしていった。そして、施療に訪れた路上生活者がシャワーを浴びることで、清潔で尊厳のある面持ちを取り戻せるようにと、バスルームも設置した。二〇〇五年、施療センターは地域外来診療所になり、対象範囲を広げて一般市民も有料で受診できるようになったが、社会的マイノリティを対象とした施療は継続しており、医療と慈善を結び付けた支援をしていることに変わりはない。

広い国土に対応するため、アメリカの慈済人は「移動診療」にも力を入れており、十二台の「大愛医療巡回車」を製造した。バスを改造して、医療機器を搭載したこの医療巡回車は、医療を待つ人々の元へ直接移動し、車内で眼科、歯科などの医療行為をすることができる。

「視力検査から眼鏡ができるまで一時間もかかりません。ニューヨークでは信じられないことです。低所得世帯の子どもにとって、眼鏡はとても重要です」。アメリカ慈済人医会のベテランボランティアである、歯科医の廖敬興(リャオ・ジンシン)さんによれば、貧しい家庭の子どもの多くは視力に問題があっても気付かず、黒板の文字がはっきり見えないことが間接的に成績に影響しているという。人医会ボランティアが学校を訪れて、無料で視力検査をして眼鏡を作ってあげると、先生が書いた字がはっきり見えるようになり、「成績が一気にCからAに上がったのです」と、廖医師は笑顔を見せた。

全米の慈済の九大支部は、二十四の地点に慈済人医会を設けており、国内だけでなく、メキシコ、ハイチ、ドミニカ、エクアドル、ボリビア等の中南米諸国でも施療活動を行っている。

国際慈済人医会メンバーは、現在、二十八の国と地域に及んでいる。一万五千人余りの医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師に加え、事務ボランティアがおり、力を合わせて貧しい患者に総合医療を無償で提供している。また、世界で大規模災害が発生した時も、積極的に支援活動に参加しており、二〇二三年末現在、五十八の国と地域で、延べ四百万人以上に専門医療を提供して来た。

今年、アメリカ・オークランドで行われたコミュニティの施療活動で、低所得者と無保険者が歯科診療車の中で治療を受けた。(撮影・呂宛潔)

テクノロジーで世界の隅々に愛を

国内外の医療環境が大きく変化するに従って、医療で人助けをする方法も変わってきた。二十一世紀の医療従事者は、世界を一変させる、革命的な進歩を目の当たりにするだろう。

元慈済大学医学院院長で、現慈済教育志業執行長の王本栄(ワン・ベンロン)医師は、現在各方面で注目されているAIの活用を例に挙げて説明した。「画像認識AIを診断のサポートとして利用すれば、医師の判断に比べて間違いなく精度が向上します。AIは医療資源の偏在や需給の不均衡が解決できます。そして、遠隔医療に使えば、地理的な限界はなくなり、多くの過疎地の弱者住民をケアすることができます。精密医療にせよ、いわゆる個別化医療やデジタル治療にせよ、AIはかなり大きな助けになるでしょう」。

しかし、ハイテク医療や先進医療を追求する一方で、心と体に寄り添う「人間本位」の医療も忘れてはならない。それでこそ、人類の健康と福祉の増進という理想を実現し、真に人を苦しみから救うことができるのである。(資料提供・慈済病院、二〇二四年国際慈済人医会年次総会、『慈済アメリカ医療志業30年特別号』)

(慈済月刊六九六期より)