10.13~14《農九月‧十一至十二》

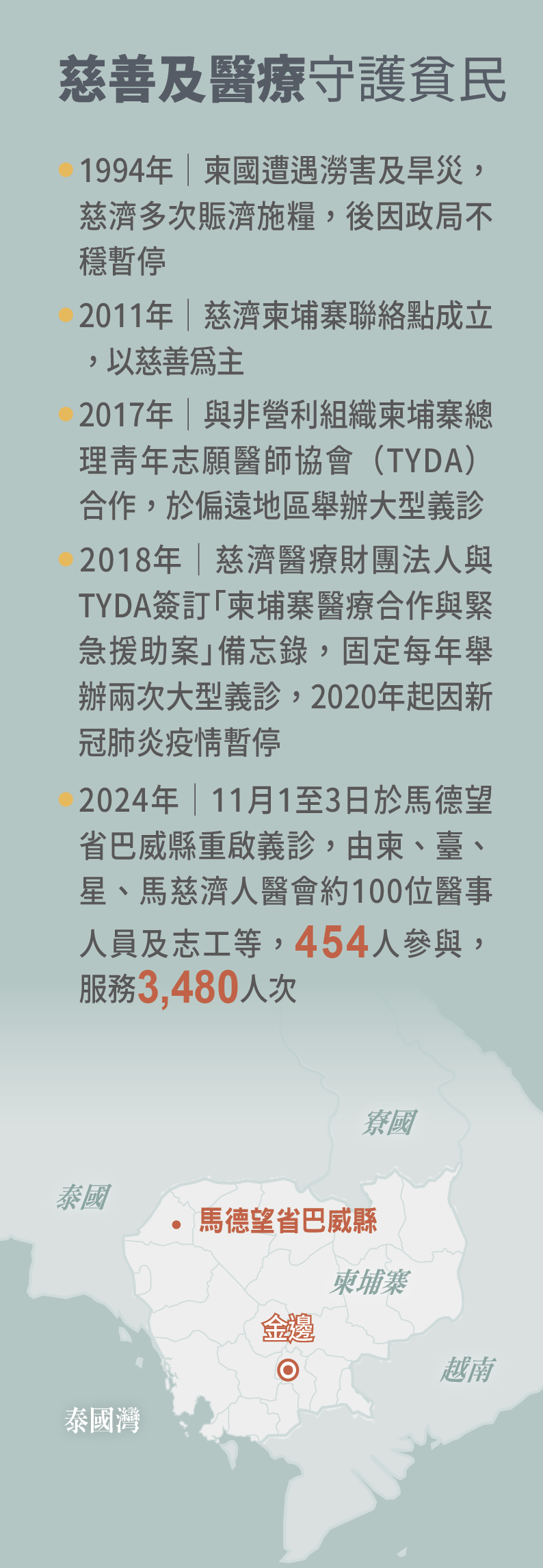

【靜思小語】提升清淨的愛心,沉澱污濁的塵垢;人心平靜,人間就能平安祥和。

宗教有共同使命

第七十七期靜思生活營在花蓮靜思堂舉行,三百多位海內外實業家共同參與,大家有不同的宗教信仰,馬來西亞楊興霖主教亦在其中。經過三天的精進課程,十月十三日,大家回到精舍舉行圓緣典禮,上人對眾開示,無論信仰哪一種宗教,只要有正信,大家都走在正確的方向,共同的思想就是善與愛,普愛世人、利益眾生。

上人表示這個時代有許多很令人擔心的現象,除了氣候變化很大,四大不調的災情愈來愈嚴重,社會風氣與人心觀念也與過去大不相同。「現在的年輕孩子普遍具有高學歷,碩士、博士都算平常,最重要的是學成之後對人間有何貢獻;若對人間有益,就值得讚歎。」

「我們這個時代的『氣』很污濁,濁氣是來自人心的貪念,因為心有貪念,所以彼此競爭、搶奪,讓天地人間永遠無法安寧。所以宗教在人間的使命,就是要淨化人心,把人人的觀念、思想引導向上,這是每一個正信宗教共同的方向。修行者、神職人員任重道遠,要帶領很多人,即使宗教信仰不同,人與人之間都要彼此勉勵、互愛;各宗教都提倡愛,無論是博愛、仁愛、大愛,都是開闊無私、無窮無盡。我們要相互尊重,以這分愛為基礎而會合,才能達成世界大同,這樣的世界就是人間淨土,心淨則土淨;所以要先淨化人心,才能淨化人間。」

上人請大家共同努力,讓人心平靜有愛,人心如果平靜,將污濁的塵垢沉澱下來,清淨無染的愛心提升起來,人間才能平安祥和;否則人心欲念深重,就會不斷破壞環境、與人爭奪,讓人間充滿污濁之氣,也會使得氣候惡化,災難頻繁。天、地、人的天氣、地氣與人氣都要清淨調和,需要有更多人在世界各地帶動,所以像大家參加生活營,或是投入慈濟、參與委員慈誠培訓,都是在培育帶動人群的種子,這顆種子可以從「一」生無量,讓淨化人心的力量倍增。

上人指出,宗教是引導人們就人的道理去走,主要的方向就是愛。以佛教觀點來看,眾生平等,因為人人都有佛性,不是只有釋迦牟尼佛能成佛,人人都能成佛,只要修除無明煩惱,開闊心胸普愛一切,則智慧覺悟。

君子愛財,取之有道,且不能貪多、過量;要求利己,須先利人,人人獲利則自己也蒙受其利。上人表示,大家生活與經商,都無法離開人群,所以要群體共好,自己才能好,故以利益大眾為先。各宗教的教主都有為大眾而犧牲自我的精神,就是因為他們都有「大我」的觀念。大家以各自的宗教教主為學習典範,要學的很多,先將「愛」學起來;真正的「學」就是要身體力行,一邊為人群付出、一邊體會道理,如此不斷地學習與精進,也讓長情大愛遍滿人間。

有益人間就益己

聆聽淨斯本草研究及應用中心團隊報告後,上人說,有志一同的專業人員愈多,愛的能量匯聚,真誠、認真地研究,就會不斷有利益人間的好成果。科學幫助醫藥發展,人們可以經過醫師指點,食用有益健康的營養品;自己很希望大家都能定期做健康檢查,及早發現疾病、及早治療,或是依照身體狀況,攝取所需營養。

因為人口愈趨高齡化,大眾關注抗老化的醫藥議題,期待老來健康,減緩衰老的速度。上人說,「老」是自然現象,不過要老得身心健康才是福。如果團隊在這方面的研發有成果,可以幫助人們保養身心,不讓腦力退化,也可以減輕老年退化或疾病的照護負擔。

「我向來愛喝茶,每天早上、中午,要喝二次茶,這是從年輕養成的習慣。昨天晚上看到了一篇文章談到《茶經》,飲茶有很深的道理,若說茶是飲料,其實茶葉也算藥草之一,只是我們把飲茶當成日常生活的一環。我若行腳到西部,有時會到苗栗三義,到我們的茶園去走一走,摸摸茶葉,感覺很舒服、很輕安;我知道有些人採茶會採頂端的二葉一心,曾聽一位中醫師說,那是『茶心』,有很多有益人體的成分,可以保身健腦。」

上人表示自己可以安然生活,直到這個年紀,或許也是因為自年輕養成的生活習慣,無形中保養了身體;再者自己的心思很單純,雖然在人間面對這麼多人與事,但從來與人無爭、與事無爭;最重要的是與世無爭,唯有告訴自己,要好好盡責任,無論發什麼願,從來沒有後悔過,只想著如何力行在人間,不會虧損別人,對人、對事、對世間,都是自然來、自然去。

「我天天自我盤點生命,看看此生在人間,有什麼樣的利用價值?有的人認為被利用就是吃虧、受欺負,但對我來說,能被利用的就是有價值,不是吃虧,而是生命又多一分價值,這也是善解。能善解,心就開闊,可以包容一切、感恩一切。」

「我天天都得到大家對師父的護念,每一位都很保護師父,各自努力為人間付出,都說是『師父想要做的』;大家為師父想要做的事情而努力,這就是我的福,讓我覺得我在人間還有用呢!我們要自我保健,身心都要健康。」上人說,促成淨斯本草的研發,也是為了守護生命、守護健康,最重要的是守護愛,人人心中有愛,自然愛己、愛人。

「我們愛人,不僅是利益別人,更是利益自己,因為所做的事有益人間,很自然就有福氣,福氣是自己造的。師父都與『諸上善人』共聚,天天與我相處、見面的人,都是上等的善人,所以我的福氣很多,很感恩!請大家都要做有福氣的人,就是行善造福人間,自然有福因、福緣匯聚,福氣愈增。」

一段段情牽起來

十月十四日,基金會主管同仁分享後,上人說,聽到同仁提起過去在臺灣造成嚴重災情的納莉颱風、道格颱風等等,都是不可抗拒的天災;需要凝聚人人的虔誠愛心,及時賑災、膚慰苦難。就如日前山陀兒颱風的強風在南部釀災,屏東、高雄慈濟人立即動員,以溫馨的愛安撫驚惶的人心、受災的傷痛。

「這分愛不是只有一個人,而是每個人的一分愛連接起來,成為可以鋪展到廣大範圍的大愛;一寸一寸、一分一分往前鋪,將坎坷道路鋪得平坦。所以慈濟人要不斷向人間呼喚,展開雙手接引人間菩薩,將一分分愛會合起來,一段段菩薩情牽起來,同行人間菩薩道。」

過去臺灣的社區道場不多,當颱風淹水,而大範圍斷電、停水之後,慈濟人是在還有水電的區域,先商借家家戶戶的炊具煮好飯、炒好菜,再送熱食到淹水的區域,讓受災鄉親填飽肚子。出借電鍋、炒菜鍋或廚房的人,不一定是慈濟志工或會員,但是大家都很熱心地響應慈濟的呼籲,立即動員起來。「臺灣很可愛,人人都有愛心;有人呼喚和啟動,就能凝聚力量並及時發揮。」

上人表示:「看到現在的天下災難,我們真的要努力把愛的能量會合,虔誠祈禱人心調和,不要輕視虔誠的心力,用虔誠心帶動人人提起愛心、覺悟之心,走在正直平坦的道路上;惡劣的天氣、地氣,需要善的人氣凝聚起來,撫平人間的傷痕、創傷,也用祥和的力量推開惡的氣流,遠離災難。」

《證嚴上人衲履足跡》,是「上人之日記」。

靜思精舍常住每日敬侍師側、記錄言行,經融會貫通於心,轉化為字字珠璣,彙整結集,每年四冊,依春、夏、秋、冬四季出版。

本專欄即精簡摘錄自《證嚴上人衲履足跡》,完整版本請關注每季最新出版品。

10.13~14《農九月‧十一至十二》

【靜思小語】提升清淨的愛心,沉澱污濁的塵垢;人心平靜,人間就能平安祥和。

宗教有共同使命

第七十七期靜思生活營在花蓮靜思堂舉行,三百多位海內外實業家共同參與,大家有不同的宗教信仰,馬來西亞楊興霖主教亦在其中。經過三天的精進課程,十月十三日,大家回到精舍舉行圓緣典禮,上人對眾開示,無論信仰哪一種宗教,只要有正信,大家都走在正確的方向,共同的思想就是善與愛,普愛世人、利益眾生。

上人表示這個時代有許多很令人擔心的現象,除了氣候變化很大,四大不調的災情愈來愈嚴重,社會風氣與人心觀念也與過去大不相同。「現在的年輕孩子普遍具有高學歷,碩士、博士都算平常,最重要的是學成之後對人間有何貢獻;若對人間有益,就值得讚歎。」

「我們這個時代的『氣』很污濁,濁氣是來自人心的貪念,因為心有貪念,所以彼此競爭、搶奪,讓天地人間永遠無法安寧。所以宗教在人間的使命,就是要淨化人心,把人人的觀念、思想引導向上,這是每一個正信宗教共同的方向。修行者、神職人員任重道遠,要帶領很多人,即使宗教信仰不同,人與人之間都要彼此勉勵、互愛;各宗教都提倡愛,無論是博愛、仁愛、大愛,都是開闊無私、無窮無盡。我們要相互尊重,以這分愛為基礎而會合,才能達成世界大同,這樣的世界就是人間淨土,心淨則土淨;所以要先淨化人心,才能淨化人間。」

上人請大家共同努力,讓人心平靜有愛,人心如果平靜,將污濁的塵垢沉澱下來,清淨無染的愛心提升起來,人間才能平安祥和;否則人心欲念深重,就會不斷破壞環境、與人爭奪,讓人間充滿污濁之氣,也會使得氣候惡化,災難頻繁。天、地、人的天氣、地氣與人氣都要清淨調和,需要有更多人在世界各地帶動,所以像大家參加生活營,或是投入慈濟、參與委員慈誠培訓,都是在培育帶動人群的種子,這顆種子可以從「一」生無量,讓淨化人心的力量倍增。

上人指出,宗教是引導人們就人的道理去走,主要的方向就是愛。以佛教觀點來看,眾生平等,因為人人都有佛性,不是只有釋迦牟尼佛能成佛,人人都能成佛,只要修除無明煩惱,開闊心胸普愛一切,則智慧覺悟。

君子愛財,取之有道,且不能貪多、過量;要求利己,須先利人,人人獲利則自己也蒙受其利。上人表示,大家生活與經商,都無法離開人群,所以要群體共好,自己才能好,故以利益大眾為先。各宗教的教主都有為大眾而犧牲自我的精神,就是因為他們都有「大我」的觀念。大家以各自的宗教教主為學習典範,要學的很多,先將「愛」學起來;真正的「學」就是要身體力行,一邊為人群付出、一邊體會道理,如此不斷地學習與精進,也讓長情大愛遍滿人間。

有益人間就益己

聆聽淨斯本草研究及應用中心團隊報告後,上人說,有志一同的專業人員愈多,愛的能量匯聚,真誠、認真地研究,就會不斷有利益人間的好成果。科學幫助醫藥發展,人們可以經過醫師指點,食用有益健康的營養品;自己很希望大家都能定期做健康檢查,及早發現疾病、及早治療,或是依照身體狀況,攝取所需營養。

因為人口愈趨高齡化,大眾關注抗老化的醫藥議題,期待老來健康,減緩衰老的速度。上人說,「老」是自然現象,不過要老得身心健康才是福。如果團隊在這方面的研發有成果,可以幫助人們保養身心,不讓腦力退化,也可以減輕老年退化或疾病的照護負擔。

「我向來愛喝茶,每天早上、中午,要喝二次茶,這是從年輕養成的習慣。昨天晚上看到了一篇文章談到《茶經》,飲茶有很深的道理,若說茶是飲料,其實茶葉也算藥草之一,只是我們把飲茶當成日常生活的一環。我若行腳到西部,有時會到苗栗三義,到我們的茶園去走一走,摸摸茶葉,感覺很舒服、很輕安;我知道有些人採茶會採頂端的二葉一心,曾聽一位中醫師說,那是『茶心』,有很多有益人體的成分,可以保身健腦。」

上人表示自己可以安然生活,直到這個年紀,或許也是因為自年輕養成的生活習慣,無形中保養了身體;再者自己的心思很單純,雖然在人間面對這麼多人與事,但從來與人無爭、與事無爭;最重要的是與世無爭,唯有告訴自己,要好好盡責任,無論發什麼願,從來沒有後悔過,只想著如何力行在人間,不會虧損別人,對人、對事、對世間,都是自然來、自然去。

「我天天自我盤點生命,看看此生在人間,有什麼樣的利用價值?有的人認為被利用就是吃虧、受欺負,但對我來說,能被利用的就是有價值,不是吃虧,而是生命又多一分價值,這也是善解。能善解,心就開闊,可以包容一切、感恩一切。」

「我天天都得到大家對師父的護念,每一位都很保護師父,各自努力為人間付出,都說是『師父想要做的』;大家為師父想要做的事情而努力,這就是我的福,讓我覺得我在人間還有用呢!我們要自我保健,身心都要健康。」上人說,促成淨斯本草的研發,也是為了守護生命、守護健康,最重要的是守護愛,人人心中有愛,自然愛己、愛人。

「我們愛人,不僅是利益別人,更是利益自己,因為所做的事有益人間,很自然就有福氣,福氣是自己造的。師父都與『諸上善人』共聚,天天與我相處、見面的人,都是上等的善人,所以我的福氣很多,很感恩!請大家都要做有福氣的人,就是行善造福人間,自然有福因、福緣匯聚,福氣愈增。」

一段段情牽起來

十月十四日,基金會主管同仁分享後,上人說,聽到同仁提起過去在臺灣造成嚴重災情的納莉颱風、道格颱風等等,都是不可抗拒的天災;需要凝聚人人的虔誠愛心,及時賑災、膚慰苦難。就如日前山陀兒颱風的強風在南部釀災,屏東、高雄慈濟人立即動員,以溫馨的愛安撫驚惶的人心、受災的傷痛。

「這分愛不是只有一個人,而是每個人的一分愛連接起來,成為可以鋪展到廣大範圍的大愛;一寸一寸、一分一分往前鋪,將坎坷道路鋪得平坦。所以慈濟人要不斷向人間呼喚,展開雙手接引人間菩薩,將一分分愛會合起來,一段段菩薩情牽起來,同行人間菩薩道。」

過去臺灣的社區道場不多,當颱風淹水,而大範圍斷電、停水之後,慈濟人是在還有水電的區域,先商借家家戶戶的炊具煮好飯、炒好菜,再送熱食到淹水的區域,讓受災鄉親填飽肚子。出借電鍋、炒菜鍋或廚房的人,不一定是慈濟志工或會員,但是大家都很熱心地響應慈濟的呼籲,立即動員起來。「臺灣很可愛,人人都有愛心;有人呼喚和啟動,就能凝聚力量並及時發揮。」

上人表示:「看到現在的天下災難,我們真的要努力把愛的能量會合,虔誠祈禱人心調和,不要輕視虔誠的心力,用虔誠心帶動人人提起愛心、覺悟之心,走在正直平坦的道路上;惡劣的天氣、地氣,需要善的人氣凝聚起來,撫平人間的傷痕、創傷,也用祥和的力量推開惡的氣流,遠離災難。」

《證嚴上人衲履足跡》,是「上人之日記」。

靜思精舍常住每日敬侍師側、記錄言行,經融會貫通於心,轉化為字字珠璣,彙整結集,每年四冊,依春、夏、秋、冬四季出版。

本專欄即精簡摘錄自《證嚴上人衲履足跡》,完整版本請關注每季最新出版品。