【移民の恩返し】修道院の「慈済ルーム」 宗教を越えて形作られた友情

- 出来事:南半球で産婦人科及び早産児看護における最大医療施設のマターホスピタルは、今年二月、リフォームした「慈済ルーム」を再開した。そして、慈済人の三十四年間にわたる奉仕に深く感謝し、病院が表彰した。

- 背景:慈済が医療機器と研究資金を寄贈し、母子看護を支えた。

- 資金:中華系移民を中心とするボランティアが募金活動を行い、地元に還元している。

「慈済ルーム」が再開された日、ボランティアたちは招待されて見届けた。シスター・アンジェラ(中央)と病院の前で記念写真を撮った。

今年二月二十三日、オーストラリアの慈済ボランティア・呉照峰(ウー・ヅァオフォン)さんは、百歳になるシスター・アンジェラの手を引いて、マターホスピタルを散策した。場所と人物は同じだが、前回から既に三十四年が経っていた。

一九九〇年八月一日、呉さん一家がブリスベンに移民した当時、現地にはまだ慈済人はいなかった。そこで呉さんは、数人の中華系の婦人たちを誘って、一緒に社会奉仕を始めた。十一月十六日、彼女は慈済委員の身分で病院ボランティアを始め、それ以後、婦人たちと共に医療、教育、研究等の方面でコミュニティサービスをするようになった。

当時、マターホスピタルでは、每年約一万二千人の新生児が生まれ、その中の二千人は、重病と早産の新生児だったため、早産児集中治療管理室でケアする必要があった。しかし、オーストラリア景気が後退していたことから、病院は差し迫って必要だった先進医療機器を購入することができないでいた。

来たばかりの時は言葉が通じなかったが、呉さんは何をも恐れない精神で、各地を奔走し、八日間という短い期間に、台湾ドルにして七十万元(約三百万円)を募った。そして一九九二年六月、五年越しの懸案だった超音波スキャナー (Ultra Sound Scanner)を購入して、マターホスピタルに贈呈した。その二カ月後、その機器は大きな役割を果たした。ギネスブックの記録にも認定された、僅か三百七十四グラムの低出生体重児を救ったのだ。このニュースは、当時オーストラリア中で話題になった。

ボランティアの募金活動は、今も変わらず続いている。募ったお金は地元の低所得者世帶支援に使われている。慈済と病院は緊密に連携し、一九九八年にはパプアニューギニアで起きた津波の被災世帶を支援し、二〇〇四年には難民に歯科施療を提供した。去年は鬱病に患った妊婦のケアをする「キャサリンハウス」を支援し、オーストラリアで唯一無二の、統合型家庭メンタルヘルスセンターとなった。

一九〇六年に設立されたカトリック教マターホスピタルは、今では、南半球最大の産婦人科及び早産児看護に特化した病院である。病院側は、一九九四年から每年七月十日を「慈済デー」と定めた。マターホスピタルの前身だった修道院は、永久取り壊し禁止の古跡に指定されていたが、病院側は二〇〇〇年、そこに「慈済ルーム」を開設した。今年二月二十三日、リフォームした部屋を再開し、證厳法師の写真と慈済人の奉仕を記録した諸々が、部屋の壁いっぱいに飾られてある。マターホスピタルを訪れると、慈済ルームは必ず案内されるスポットなのである。

病院で四十年余り勤めて退職した、八十歳の元早産児集中治療室主任のデビッド医師は、この病院が世界でトップクラスに仲間入りした全ての栄誉には、慈済人の足跡が満ちていると強調した。

シドニーのボランティア呂文松(リュー・ウェンソン)さんと李惠芳(リー・フェイファン)さんは、わざわざシスター・アンジェラに会いに行き、何度も目を潤ませた。当初、慈済人は奉仕する心はあっても、社会に溶け込むことができないでいた。その後、シスターが老人ホームと病院での奉仕を紹介してくれたことで、ようやく社会奉仕の道を歩み始めることができたのだ。

一九四七年、故郷のアイルランドを離れてオーストラリアで一生を捧げる決意をしたシスターは、マターホスピタルの院長を二十二年間歴任した。彼女は八回台湾を訪れ、法師にあっている。今、昔なじみに寄せる強い思いを語った。

「私たちは、再び会う機会はないかもしれません。しかし、私は初めて上人と会った時のことを、永遠に忘れません。言葉も宗教も住んでいる国も違うのですが、目と目が合った瞬間、お互いに何でも分かり合えたと思いました」。

(慈済月刊六八九期より)

- 出来事:南半球で産婦人科及び早産児看護における最大医療施設のマターホスピタルは、今年二月、リフォームした「慈済ルーム」を再開した。そして、慈済人の三十四年間にわたる奉仕に深く感謝し、病院が表彰した。

- 背景:慈済が医療機器と研究資金を寄贈し、母子看護を支えた。

- 資金:中華系移民を中心とするボランティアが募金活動を行い、地元に還元している。

「慈済ルーム」が再開された日、ボランティアたちは招待されて見届けた。シスター・アンジェラ(中央)と病院の前で記念写真を撮った。

今年二月二十三日、オーストラリアの慈済ボランティア・呉照峰(ウー・ヅァオフォン)さんは、百歳になるシスター・アンジェラの手を引いて、マターホスピタルを散策した。場所と人物は同じだが、前回から既に三十四年が経っていた。

一九九〇年八月一日、呉さん一家がブリスベンに移民した当時、現地にはまだ慈済人はいなかった。そこで呉さんは、数人の中華系の婦人たちを誘って、一緒に社会奉仕を始めた。十一月十六日、彼女は慈済委員の身分で病院ボランティアを始め、それ以後、婦人たちと共に医療、教育、研究等の方面でコミュニティサービスをするようになった。

当時、マターホスピタルでは、每年約一万二千人の新生児が生まれ、その中の二千人は、重病と早産の新生児だったため、早産児集中治療管理室でケアする必要があった。しかし、オーストラリア景気が後退していたことから、病院は差し迫って必要だった先進医療機器を購入することができないでいた。

来たばかりの時は言葉が通じなかったが、呉さんは何をも恐れない精神で、各地を奔走し、八日間という短い期間に、台湾ドルにして七十万元(約三百万円)を募った。そして一九九二年六月、五年越しの懸案だった超音波スキャナー (Ultra Sound Scanner)を購入して、マターホスピタルに贈呈した。その二カ月後、その機器は大きな役割を果たした。ギネスブックの記録にも認定された、僅か三百七十四グラムの低出生体重児を救ったのだ。このニュースは、当時オーストラリア中で話題になった。

ボランティアの募金活動は、今も変わらず続いている。募ったお金は地元の低所得者世帶支援に使われている。慈済と病院は緊密に連携し、一九九八年にはパプアニューギニアで起きた津波の被災世帶を支援し、二〇〇四年には難民に歯科施療を提供した。去年は鬱病に患った妊婦のケアをする「キャサリンハウス」を支援し、オーストラリアで唯一無二の、統合型家庭メンタルヘルスセンターとなった。

一九〇六年に設立されたカトリック教マターホスピタルは、今では、南半球最大の産婦人科及び早産児看護に特化した病院である。病院側は、一九九四年から每年七月十日を「慈済デー」と定めた。マターホスピタルの前身だった修道院は、永久取り壊し禁止の古跡に指定されていたが、病院側は二〇〇〇年、そこに「慈済ルーム」を開設した。今年二月二十三日、リフォームした部屋を再開し、證厳法師の写真と慈済人の奉仕を記録した諸々が、部屋の壁いっぱいに飾られてある。マターホスピタルを訪れると、慈済ルームは必ず案内されるスポットなのである。

病院で四十年余り勤めて退職した、八十歳の元早産児集中治療室主任のデビッド医師は、この病院が世界でトップクラスに仲間入りした全ての栄誉には、慈済人の足跡が満ちていると強調した。

シドニーのボランティア呂文松(リュー・ウェンソン)さんと李惠芳(リー・フェイファン)さんは、わざわざシスター・アンジェラに会いに行き、何度も目を潤ませた。当初、慈済人は奉仕する心はあっても、社会に溶け込むことができないでいた。その後、シスターが老人ホームと病院での奉仕を紹介してくれたことで、ようやく社会奉仕の道を歩み始めることができたのだ。

一九四七年、故郷のアイルランドを離れてオーストラリアで一生を捧げる決意をしたシスターは、マターホスピタルの院長を二十二年間歴任した。彼女は八回台湾を訪れ、法師にあっている。今、昔なじみに寄せる強い思いを語った。

「私たちは、再び会う機会はないかもしれません。しかし、私は初めて上人と会った時のことを、永遠に忘れません。言葉も宗教も住んでいる国も違うのですが、目と目が合った瞬間、お互いに何でも分かり合えたと思いました」。

(慈済月刊六八九期より)

Nurses on a Mission

Narrated by Chen Zhi-wei

Compiled by Zhang Li-yu

Translated by Wu Hsiao-ting

Graphic by Claire Guo

Helping an elderly woman brought unexpected emotional rewards for two nurses.

One recent weekend, an 84-year-old man arrived at the emergency department of Taipei Tzu Chi Hospital. He was diagnosed with pneumonia, requiring hospitalization. After our nursing shift ended, my colleague and I made our way to the hospital parking lot, where we noticed the man’s wife limping slowly, using an umbrella for support. She told us she was heading home to gather toiletries for her husband.

Wanting to help, we asked if she had any younger family members we could contact to bring the items for her. She replied that their children had already passed away and that she and her husband relied solely on each other. My colleague and I exchanged a glance, feeling a deep sense of sympathy. We decided to offer her a ride home on my motor scooter to collect the items, with my colleague following close behind on her own scooter.

As we helped her onto my scooter and secured our helmets, we shared warm smiles. The woman held tightly to my waist as we rode. Along the way, she shared that despite losing their children, she and her husband hadn’t lost their sense of purpose. They still wanted to use their remaining strength to help others.

We arrived at her home, helped her gather the items, and returned to the hospital. We stayed with her as she rejoined her husband in the emergency room, waiting for him to be admitted. During that time, the couple embraced us with heartfelt gratitude, which deeply moved us both. My colleague started to cry, and honestly, I was also overwhelmed by emotion.

In the high-pressure environment of our work, it’s easy for the initial passion for nursing to fade. I often hear younger nurses say, “I’m so tired,” or “This is so hard.” But that day, my younger colleague said to me, “Thank you for letting me do this with you. It reminded me how important our role as nurses really is.”

The positive energy we receive from patients nourishes us, helping us become a source of strength and support for others. I hope to pass on this energy, inspiring younger nurses to serve with even greater passion for healthcare. As medical professionals, we don’t just heal bodies—we heal hearts, too.

Narrated by Chen Zhi-wei

Compiled by Zhang Li-yu

Translated by Wu Hsiao-ting

Graphic by Claire Guo

Helping an elderly woman brought unexpected emotional rewards for two nurses.

One recent weekend, an 84-year-old man arrived at the emergency department of Taipei Tzu Chi Hospital. He was diagnosed with pneumonia, requiring hospitalization. After our nursing shift ended, my colleague and I made our way to the hospital parking lot, where we noticed the man’s wife limping slowly, using an umbrella for support. She told us she was heading home to gather toiletries for her husband.

Wanting to help, we asked if she had any younger family members we could contact to bring the items for her. She replied that their children had already passed away and that she and her husband relied solely on each other. My colleague and I exchanged a glance, feeling a deep sense of sympathy. We decided to offer her a ride home on my motor scooter to collect the items, with my colleague following close behind on her own scooter.

As we helped her onto my scooter and secured our helmets, we shared warm smiles. The woman held tightly to my waist as we rode. Along the way, she shared that despite losing their children, she and her husband hadn’t lost their sense of purpose. They still wanted to use their remaining strength to help others.

We arrived at her home, helped her gather the items, and returned to the hospital. We stayed with her as she rejoined her husband in the emergency room, waiting for him to be admitted. During that time, the couple embraced us with heartfelt gratitude, which deeply moved us both. My colleague started to cry, and honestly, I was also overwhelmed by emotion.

In the high-pressure environment of our work, it’s easy for the initial passion for nursing to fade. I often hear younger nurses say, “I’m so tired,” or “This is so hard.” But that day, my younger colleague said to me, “Thank you for letting me do this with you. It reminded me how important our role as nurses really is.”

The positive energy we receive from patients nourishes us, helping us become a source of strength and support for others. I hope to pass on this energy, inspiring younger nurses to serve with even greater passion for healthcare. As medical professionals, we don’t just heal bodies—we heal hearts, too.

The Illustrated Jing Si Aphorisms

The Buddha says:

I am the Buddha,

and I know the truth.

I will guide you

through this world of ignorance and darkness.

The Buddha is the enlightened one, capable of enlightening others. He thoroughly understands the truth of the universe. He comprehends the physics, psychology, and physiology of all living beings.

The Buddha also taught others these truths, so that later generations of disciples could continue to receive his teachings. They have been handed down to this day.

Therefore, the Buddha is a great sage whose wisdom far surpasses that of ordinary people.

The Buddha also taught others these truths, so that later generations of disciples could continue to receive his teachings. They have been handed down to this day.

Therefore, the Buddha is a great sage whose wisdom far surpasses that of ordinary people.

My mother was killed in an auto accident. The young man who was responsible refused to meet my family, and instead had his parents come apologize for him. I’m so furious that I want to sue him.

Dharma Master Cheng Yen: “If you can forgive him and even help him learn from his mistake, wouldn’t that be more meaningful? I understand that that young man drinks too much. You can take this opportunity to get him to stop drinking. This way you may help not only him, but also his whole family. Isn’t this the kind of meaningful work your mother did all her life?”

Translated by E. E. Ho and W. L. Rathje; drawings by Tsai Chih-chung; coloring by May E. Gu

The Buddha says:

I am the Buddha,

and I know the truth.

I will guide you

through this world of ignorance and darkness.

The Buddha is the enlightened one, capable of enlightening others. He thoroughly understands the truth of the universe. He comprehends the physics, psychology, and physiology of all living beings.

The Buddha also taught others these truths, so that later generations of disciples could continue to receive his teachings. They have been handed down to this day.

Therefore, the Buddha is a great sage whose wisdom far surpasses that of ordinary people.

The Buddha also taught others these truths, so that later generations of disciples could continue to receive his teachings. They have been handed down to this day.

Therefore, the Buddha is a great sage whose wisdom far surpasses that of ordinary people.

My mother was killed in an auto accident. The young man who was responsible refused to meet my family, and instead had his parents come apologize for him. I’m so furious that I want to sue him.

Dharma Master Cheng Yen: “If you can forgive him and even help him learn from his mistake, wouldn’t that be more meaningful? I understand that that young man drinks too much. You can take this opportunity to get him to stop drinking. This way you may help not only him, but also his whole family. Isn’t this the kind of meaningful work your mother did all her life?”

Translated by E. E. Ho and W. L. Rathje; drawings by Tsai Chih-chung; coloring by May E. Gu

After an Emotional Roller Coaster Ride

Narrated by Dr. Yu Cheng-chan, vice superintendent of Taichung Tzu Chi Hospital

Compiled by Guo Su-xia and Wang Rui-lin

Abridged and translated by Wu Hsiao-ting

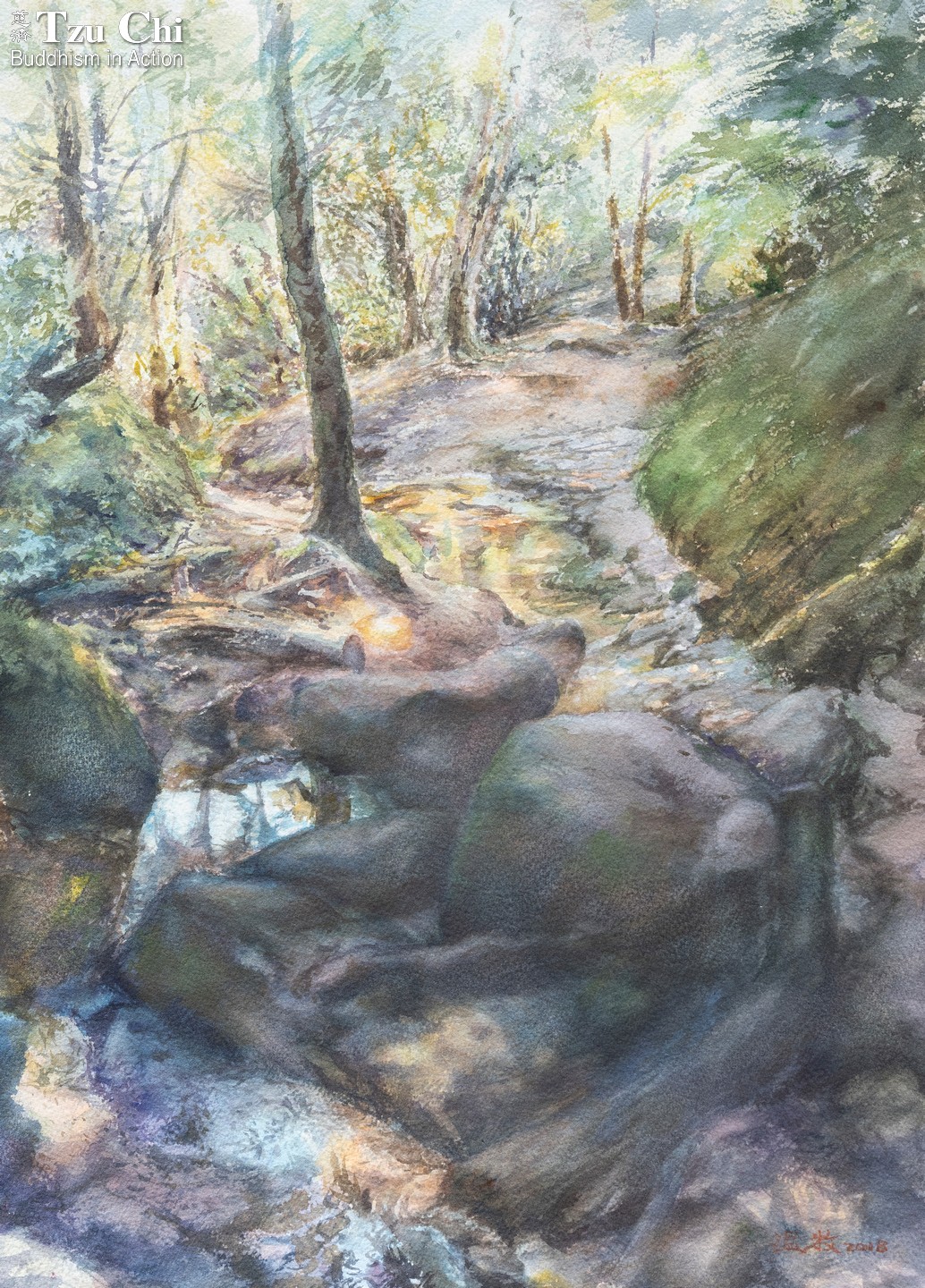

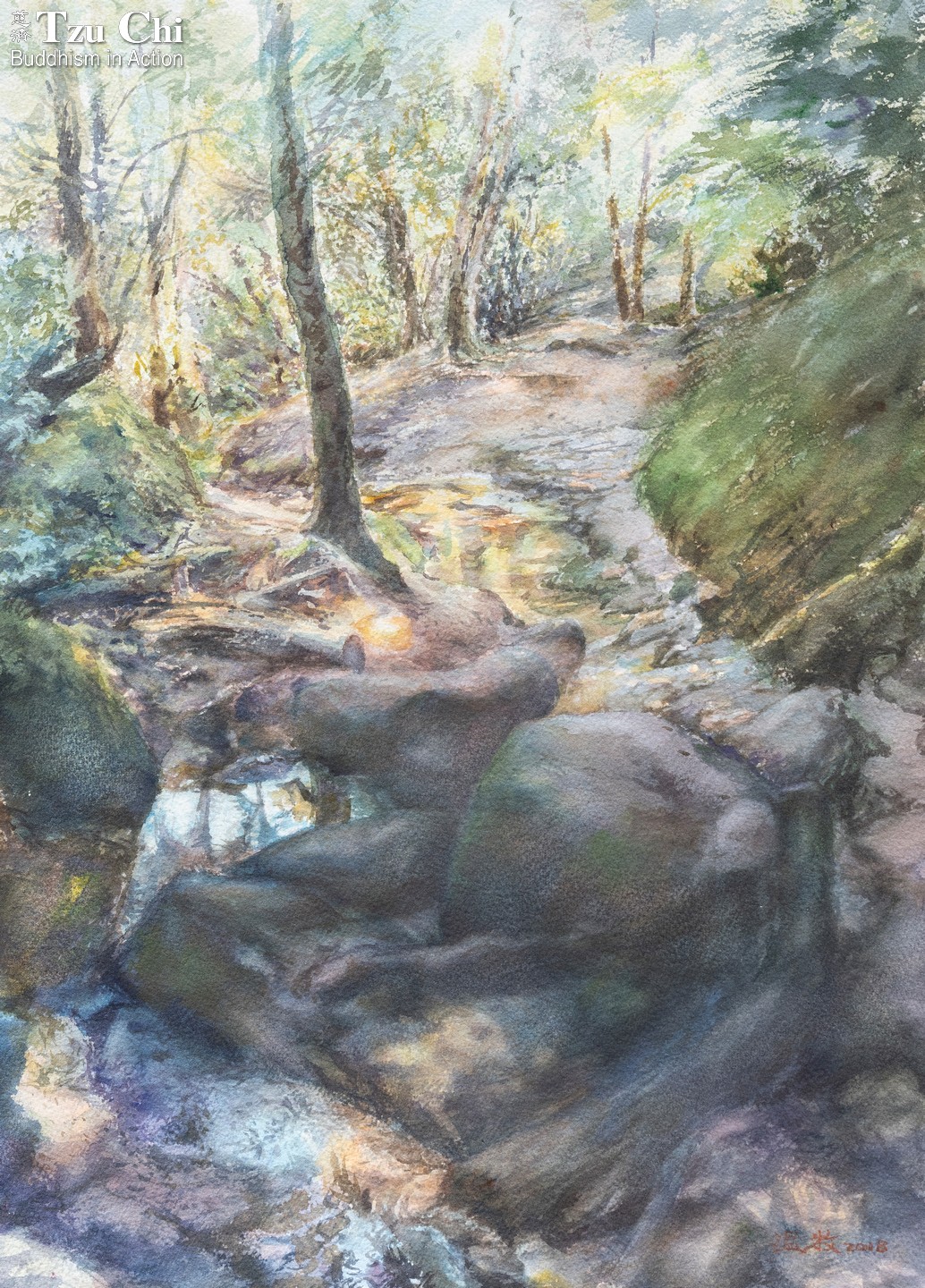

Painting by Wen Mu (Detail from Road)

A woman in her mid-70s, who had recovered from stage three stomach cancer after receiving treatment from me, returned to my clinic and unexpectedly broke down in tears.

A 75-year-old woman from Taiwan’s Atayal tribe came to my clinic at Taichung Tzu Chi Hospital with symptoms of abdominal pain, poor appetite, black stools, and significant weight loss—ten kilograms (22 pounds) over the past six months. A gastroscopy and biopsy confirmed stomach cancer, with the tumor in a difficult-to-reach area.

Given her age and the seriousness of her condition, both her family and our medical team hesitated to pursue aggressive treatment. However, we were committed to finding a solution. After discussing her options with her family, I decided to treat her with a combination of immunotherapy and chemotherapy to shrink the tumor, followed by minimally invasive surgery.

Her recovery was difficult. She experienced delirium after the surgery and temporarily lost recognition of those around her. She developed pleural effusion, or “water on the lungs,” and extended bed rest led to muscle atrophy in her legs, making them weak and unsteady. To make matters worse, her surgical wounds healed poorly.

Her physical challenges were worrisome enough, but her care was further complicated by the fact that her primary caregiver was a foreign worker who spoke a different language. Nurses had to rely on gestures or translation apps to communicate and help with her care. Thankfully, she was eventually discharged and allowed to return home to rest.

If we hadn’t intervened, she might have given up, believing nothing more could be done. But stepping in came with a lot of pressure. As her condition fluctuated, so did my emotions—like riding a roller coaster. Even during a medical training course in Singapore, I couldn’t stop worrying about her. Would she recover? Later, when I reviewed her pathology report, I was amazed—there were no cancer cells left, only ulcers and fibrotic granulation tissue. She had essentially been cured!

When she returned to my clinic, I expected gratitude and happiness. Instead, she broke down in tears. She explained that before her illness, she had enjoyed visiting friends and leading an active life in her village. But now, after surgery, her strength had greatly diminished. Her legs were so weak she couldn’t even leave her house. This made her deeply sad.

Her reaction caught me by surprise. Though she was cancer-free, her physical strength hadn’t returned. Living in a remote mountainous area in Miaoli County, northern Taiwan, she had no access to rehabilitation facilities. I decided to visit her in person to better understand her situation and offer a solution.

We quickly assembled a home visit team with experts in nursing, rehabilitation, nutrition, pharmacy, case management, and social work. Nine of us packed into a van and set off. The journey, which became more strenuous on the mountain roads, took over an hour and a half. Once there, we assessed her living conditions and watched her take a few steps. She was unsteady and at risk of falling. Our rehabilitation specialist advised her to use her sofa for support and taught her exercises to strengthen her legs at home, like standing, squatting, tiptoeing, and balancing on one leg.

A week into home rehabilitation exercises, she returned to the clinic and happily shared that her leg strength had significantly improved. The rehabilitation specialist provided her with a lightweight quad cane to replace her bamboo walking stick, which was expected to reduce her risk of falling. With her progress, I agreed that she only needed to return for monthly check-ups.

Though we stayed only half an hour in her home, the home visit required over three hours of travel round trip and the mobilization of a large team. Such trips aren’t always practical from a hospital cost perspective, but are invaluable for certain patients. They show the patient that their doctor genuinely cares, which boosts their confidence and encourages them to make more effort. Plus, by seeing their environment firsthand, we can better tailor treatment plans to prevent complications.

Advances in medical technology give hope, but attentive patient care makes treatment even more effective. It builds trust, provides emotional support, and reduces anxiety. The extra effort can truly make a difference.

Narrated by Dr. Yu Cheng-chan, vice superintendent of Taichung Tzu Chi Hospital

Compiled by Guo Su-xia and Wang Rui-lin

Abridged and translated by Wu Hsiao-ting

Painting by Wen Mu (Detail from Road)

A woman in her mid-70s, who had recovered from stage three stomach cancer after receiving treatment from me, returned to my clinic and unexpectedly broke down in tears.

A 75-year-old woman from Taiwan’s Atayal tribe came to my clinic at Taichung Tzu Chi Hospital with symptoms of abdominal pain, poor appetite, black stools, and significant weight loss—ten kilograms (22 pounds) over the past six months. A gastroscopy and biopsy confirmed stomach cancer, with the tumor in a difficult-to-reach area.

Given her age and the seriousness of her condition, both her family and our medical team hesitated to pursue aggressive treatment. However, we were committed to finding a solution. After discussing her options with her family, I decided to treat her with a combination of immunotherapy and chemotherapy to shrink the tumor, followed by minimally invasive surgery.

Her recovery was difficult. She experienced delirium after the surgery and temporarily lost recognition of those around her. She developed pleural effusion, or “water on the lungs,” and extended bed rest led to muscle atrophy in her legs, making them weak and unsteady. To make matters worse, her surgical wounds healed poorly.

Her physical challenges were worrisome enough, but her care was further complicated by the fact that her primary caregiver was a foreign worker who spoke a different language. Nurses had to rely on gestures or translation apps to communicate and help with her care. Thankfully, she was eventually discharged and allowed to return home to rest.

If we hadn’t intervened, she might have given up, believing nothing more could be done. But stepping in came with a lot of pressure. As her condition fluctuated, so did my emotions—like riding a roller coaster. Even during a medical training course in Singapore, I couldn’t stop worrying about her. Would she recover? Later, when I reviewed her pathology report, I was amazed—there were no cancer cells left, only ulcers and fibrotic granulation tissue. She had essentially been cured!

When she returned to my clinic, I expected gratitude and happiness. Instead, she broke down in tears. She explained that before her illness, she had enjoyed visiting friends and leading an active life in her village. But now, after surgery, her strength had greatly diminished. Her legs were so weak she couldn’t even leave her house. This made her deeply sad.

Her reaction caught me by surprise. Though she was cancer-free, her physical strength hadn’t returned. Living in a remote mountainous area in Miaoli County, northern Taiwan, she had no access to rehabilitation facilities. I decided to visit her in person to better understand her situation and offer a solution.

We quickly assembled a home visit team with experts in nursing, rehabilitation, nutrition, pharmacy, case management, and social work. Nine of us packed into a van and set off. The journey, which became more strenuous on the mountain roads, took over an hour and a half. Once there, we assessed her living conditions and watched her take a few steps. She was unsteady and at risk of falling. Our rehabilitation specialist advised her to use her sofa for support and taught her exercises to strengthen her legs at home, like standing, squatting, tiptoeing, and balancing on one leg.

A week into home rehabilitation exercises, she returned to the clinic and happily shared that her leg strength had significantly improved. The rehabilitation specialist provided her with a lightweight quad cane to replace her bamboo walking stick, which was expected to reduce her risk of falling. With her progress, I agreed that she only needed to return for monthly check-ups.

Though we stayed only half an hour in her home, the home visit required over three hours of travel round trip and the mobilization of a large team. Such trips aren’t always practical from a hospital cost perspective, but are invaluable for certain patients. They show the patient that their doctor genuinely cares, which boosts their confidence and encourages them to make more effort. Plus, by seeing their environment firsthand, we can better tailor treatment plans to prevent complications.

Advances in medical technology give hope, but attentive patient care makes treatment even more effective. It builds trust, provides emotional support, and reduces anxiety. The extra effort can truly make a difference.

千年の病苦を見つめる

目の病気を抱えて、インド・ブッダガヤから戻った。眼科医から、長時間強い紫外線が当たる場所にいたことで起きた疾患だと言われた。たったの一カ月で、このような病気になったのだ。そこで生まれ育った現地の人は、どうしているのだろう?現地に一年半も滞在している年配の師兄師姐(慈済ボランティアの呼称)たちは、どうなのだろうか?

月刊誌『慈済』のカメラマンという仕事は、「郷に入っては郷に従え」で現地の人々と打ち解け、言葉の壁や文化の隔たりを取り除き、人と人の距離を縮める不二法門にあたる。(撮影・楊文輝)

一九八〇年代に大学を卒業し、同級生から記念に一冊の翻訳小説をもらった。ドイツの作家ヘルマン・ヘッセが著作したこの『シッダールタ』を数ページ読んでみたが、何も感じるものはなかった。時が流れ、何度も引っ越しをしたことで、本はどこへいったのか分からなくなった。

二〇二四年三月初め、私は仕事でインド・ブッダガヤを訪れた。一般人からすれば、余り聞き慣れない名前だが、仏教徒にとって、ブッダガヤは聖地である。二千五百年余り前、ブッダはここで成道したのだ。各国の仏教団体は今でもそこに道場や連絡所を設けており、慈済も二〇二三年にその地に連絡拠点を設立した。私は慈済人の活動内容を記録し、映像によって慈済の足跡を歴史に刻む任務を担った。

撮影任務は三月いっぱいまで続き、その後は帰国した。仕事が終わる頃、目に違和感を覚え始めた。黒目と白目の間に小さく膨らんだ白い点があるだけだったが、まばたきする度に、まぶたがその膨らんだ白い点と擦れて、とても不快だった。帰国して直ぐ病院で診察してもらった結果、眼科医から「翼状片」と診断された。長時間紫外線の強い場所での活動によって引き起こされ、熱帯地方の人が最も罹りやすい眼疾患だと言う。

医師は、翼状片は元に戻すことはできず、薬で取り除くこともできず、炎症を止めるだけで、悪化を防止するしかない、と言った。仮に悪化した場合は、手術で取り除くしかないが、再発しないとは保証できない。先ず一週間点眼し、もし白い点がまぶたの開閉に影響しなければ、再診する必要はなく、症状と平和裏に共存することになる。

五ミリリットルの目薬をもらった帰り道、自分はインドには一カ月しか滞在してなかったのにこのような病気に罹ったが、そこで生まれ育った現地の人々はどうしているのだろうと思った。そういう疑問を携えていたので、帰宅するや否やパソコンを起動し、インドで撮影した数万枚の画像ファイルを一心不乱にチェックすることにした。

賑やかに栄えたガヤ市街地の交差点は交通量が多く、電動三輪タクシーやバイク、貨物を満載した三輪車の他、歩行者がひっきりなしに行き交い、我先にと道を通り、容易でない日常の浮世絵を描き出していた。

仏教遺跡の入り口にいる人々

想像通り、画像の中には数多くの現地の人の状況が映っており、その症状が現れていた。一目で分かる眼疾患は白内障、翼状片、失明などで、程度が異なる身体障害や栄養失調等も見られた。最もこれらの疾患がある人々に遭遇し易い場所は、各仏教遺跡の入り口で、彼らは寄り集まって聖地巡礼者や観光客に物乞いをしていた。この点は理解に難くなく、本人の身体障害のみならず、カースト階級において最も底辺に属する彼らは、仏教徒は世の人を憐れみ、慈悲深いと思っているからだ。

インドに滞在した一カ月間、頻繁に仏教遺跡を出入りし、入り口の物乞いとすれ違っていた。友人は、慈悲には智慧が必要であり、焼け石に水では問題を解決できないので、施しをしないように、と再三注意してくれた。友人の言うことはもっともなので、私はその原則を守っていた。しかし、ある日の早朝、ラージギルの霊鷲山で任務を終えて下山し、車に戻った時、一人の痩せこけた女性が両眼を失明した若い人を連れて、車の窓の前まで来て卑しい表情を浮かべ、渇望する眼差しであの乾いた両手を差し出した。その刹那視線が合い、なぜか心が揺さぶられ、一瞬脳裏にアメリカの一世代前の写真家、スティーヴ・マッカリーの或る作品を思い出した。雨の日のインドで車内から外を撮影している時に、一人の女性が子どもを抱いて濡れたまま車のドアの側まで来て何かを求めて手を差し出した様子を写した作品だ……。

私は急いで手をポケットに入れ、このような現地の社会の底辺にいる人々の生活を描写するリアリティーのある場面を、ささやかな心付けで交換しようと思った。しかし、時はすでに遅く、インド人のドライバーはすでに車を発進させてしまった。急いで止めてもらったが、車はすでに移動していた。私は窓を開け、気持ちだけのものを与えると、婦人はそれを受け取り、感謝の気持ちを表したが、失明した男性を連れて、ふらふらした足取りで背を向けて離れて行った。私の企みは失敗した。私は自分のことを硬骨漢だと思っていたが、実のところ、自分の骨には、気づかないくらい小さな優しさが隠れていたのだと、ふと気づいた。

朝日が差す時刻、粗末な手作りの木造の手押し車に横たわった1人の重度障害の子どもが、マハーボディ寺院の前で、善意の人による布施を待っていた。ここで生計を立てるのは容易ではないが、障害者は尚更だ。

慈済が定義する福田

仏典の記載によれば、シッダールタ王子は城を出た時、老人や病人、死者、修行者に出会い、人間(じんかん)の生老病死の苦しみを深く感じ、人生の離苦(りく)の道を考え始めたとある。苦心して長く瞑想しても悟ることができず、やがて月が出た或る晩に、馬に乗って家を離れ、修行の道に入った。最後は転々とした挙句、ブッダガヤで悟りを開いて仏陀となった。

時が過ぎれば、当時の人間(じんかん)の苦しみを知ることはできないが、二千年余り後の今日、仏陀が生活していた空間で、一カ月間見聞きし、触れた生活体験を仏教の歴史記述に照らし合わせると、私の独断的な推測だが、社会の底辺に生きている現地の人々の条件は、さほど大きく変化していないのではないかと考えられる。例えば生活面では、まだ改善する余地が大いにある。慈済の語彙が定義するこの空間は、即ち福田である。空間が大きければ大きいほど、福田も大きいのだ。

慈済のブッダガヤでの活動は、主にシンガポールとマレーシアの師兄師姐が責任を持って行っている。この平均年齢が五十歳前後の慈済人グループには、七十才を超えた人もおり、彼らは食事と宿泊代を自費で負担して、一、二カ月滞在する人もいれば、四、五カ月滞在する人もいる。中にはインドのビザが切れたらシンガポールやマレーシアに帰国するか、隣国のネパールに数日間行って戻って来る人もおり、この広大な福田で、精一杯黙々と奉仕を続けている。

彼らは、地方に行って公衆衛生を推し進め、健康診断サービスを提供し、禁酒を勧めている。また、貧困世帯を訪問し、彼らの生活に関心を寄せ、大愛村を建て、学校を訪問して教育において何が不足しているかという聞き取りを行っている。裁縫クラス、パソコンクラス、英語クラスを開設し、微力ながら尽力することで、現地の社会的弱者層の長い間手のひらを上にしていたライフスタイルが変わって欲しいと切に願っている。

自ら参加することで感じられる

まるで影のように、私は毎日師兄師姐たちの外出に同行し、奔走した。眼疾患があるケア対象者の診察に付き添ったり、体に合う杖を探す障害者を関連の店へ連れて行ったり、大愛村の工事の進捗状況を見に行ったり、学校に赴いて学生の学習状況を理解したり、仏教遺跡の巡礼に同行したりした。

転々と一カ月間過ごして帰国したが、上述した翼状片が見つかった時は、一年ほど滞在している年配の師兄や師姐はどうしているだろうかと案じた。

また、ある友人には、あなたたち慈済人はなぜあのような所に行って、割の合わないことをしているのかと尋ねられた。私は彼ら本人ではないので、代弁することはできないが、現実にこの職場で半世紀を過ごして彼らと共に仕事をこなしながら私が得た体験は、楽しいものだった。というのも、彼らは名利でも生活のためでもなく、そのような現実に左右されず、皆で心を一つにして互いに協力し、純粋に奉仕したいだけなのだ。さらに宗教の心情がもたらす信念によって、彼らはすればするほど法悦に満ちているのである。

それから、師兄師姐たちが遠路はるばるここに来て行っているのは、錦上に花を添えようとしているのではなく、雪中に炭を送っているのであり、対象は助けを必要としている人々なのである。無私の奉仕をすれば、相手も誠意で以て応え、あなたを家族とみなしてくれる。このような関係や感覚は、そこに参加するチャンスがなければ、肌で感じられないものである。

正直に言うと、ブッダの故郷で慈済志業を行っている師兄師姐たちは、実のところ、幸福だ。ここはブッダが成道した場所であり、仏教の発祥地なのだから。人々はここで、二千年余りも仏教の済世を旨とする精神を受け継いできたのだ。他の場所と比べて意義深いと言えるのではないだろうか。

(慈済月刊六九二期より)

目の病気を抱えて、インド・ブッダガヤから戻った。眼科医から、長時間強い紫外線が当たる場所にいたことで起きた疾患だと言われた。たったの一カ月で、このような病気になったのだ。そこで生まれ育った現地の人は、どうしているのだろう?現地に一年半も滞在している年配の師兄師姐(慈済ボランティアの呼称)たちは、どうなのだろうか?

月刊誌『慈済』のカメラマンという仕事は、「郷に入っては郷に従え」で現地の人々と打ち解け、言葉の壁や文化の隔たりを取り除き、人と人の距離を縮める不二法門にあたる。(撮影・楊文輝)

一九八〇年代に大学を卒業し、同級生から記念に一冊の翻訳小説をもらった。ドイツの作家ヘルマン・ヘッセが著作したこの『シッダールタ』を数ページ読んでみたが、何も感じるものはなかった。時が流れ、何度も引っ越しをしたことで、本はどこへいったのか分からなくなった。

二〇二四年三月初め、私は仕事でインド・ブッダガヤを訪れた。一般人からすれば、余り聞き慣れない名前だが、仏教徒にとって、ブッダガヤは聖地である。二千五百年余り前、ブッダはここで成道したのだ。各国の仏教団体は今でもそこに道場や連絡所を設けており、慈済も二〇二三年にその地に連絡拠点を設立した。私は慈済人の活動内容を記録し、映像によって慈済の足跡を歴史に刻む任務を担った。

撮影任務は三月いっぱいまで続き、その後は帰国した。仕事が終わる頃、目に違和感を覚え始めた。黒目と白目の間に小さく膨らんだ白い点があるだけだったが、まばたきする度に、まぶたがその膨らんだ白い点と擦れて、とても不快だった。帰国して直ぐ病院で診察してもらった結果、眼科医から「翼状片」と診断された。長時間紫外線の強い場所での活動によって引き起こされ、熱帯地方の人が最も罹りやすい眼疾患だと言う。

医師は、翼状片は元に戻すことはできず、薬で取り除くこともできず、炎症を止めるだけで、悪化を防止するしかない、と言った。仮に悪化した場合は、手術で取り除くしかないが、再発しないとは保証できない。先ず一週間点眼し、もし白い点がまぶたの開閉に影響しなければ、再診する必要はなく、症状と平和裏に共存することになる。

五ミリリットルの目薬をもらった帰り道、自分はインドには一カ月しか滞在してなかったのにこのような病気に罹ったが、そこで生まれ育った現地の人々はどうしているのだろうと思った。そういう疑問を携えていたので、帰宅するや否やパソコンを起動し、インドで撮影した数万枚の画像ファイルを一心不乱にチェックすることにした。

賑やかに栄えたガヤ市街地の交差点は交通量が多く、電動三輪タクシーやバイク、貨物を満載した三輪車の他、歩行者がひっきりなしに行き交い、我先にと道を通り、容易でない日常の浮世絵を描き出していた。

仏教遺跡の入り口にいる人々

想像通り、画像の中には数多くの現地の人の状況が映っており、その症状が現れていた。一目で分かる眼疾患は白内障、翼状片、失明などで、程度が異なる身体障害や栄養失調等も見られた。最もこれらの疾患がある人々に遭遇し易い場所は、各仏教遺跡の入り口で、彼らは寄り集まって聖地巡礼者や観光客に物乞いをしていた。この点は理解に難くなく、本人の身体障害のみならず、カースト階級において最も底辺に属する彼らは、仏教徒は世の人を憐れみ、慈悲深いと思っているからだ。

インドに滞在した一カ月間、頻繁に仏教遺跡を出入りし、入り口の物乞いとすれ違っていた。友人は、慈悲には智慧が必要であり、焼け石に水では問題を解決できないので、施しをしないように、と再三注意してくれた。友人の言うことはもっともなので、私はその原則を守っていた。しかし、ある日の早朝、ラージギルの霊鷲山で任務を終えて下山し、車に戻った時、一人の痩せこけた女性が両眼を失明した若い人を連れて、車の窓の前まで来て卑しい表情を浮かべ、渇望する眼差しであの乾いた両手を差し出した。その刹那視線が合い、なぜか心が揺さぶられ、一瞬脳裏にアメリカの一世代前の写真家、スティーヴ・マッカリーの或る作品を思い出した。雨の日のインドで車内から外を撮影している時に、一人の女性が子どもを抱いて濡れたまま車のドアの側まで来て何かを求めて手を差し出した様子を写した作品だ……。

私は急いで手をポケットに入れ、このような現地の社会の底辺にいる人々の生活を描写するリアリティーのある場面を、ささやかな心付けで交換しようと思った。しかし、時はすでに遅く、インド人のドライバーはすでに車を発進させてしまった。急いで止めてもらったが、車はすでに移動していた。私は窓を開け、気持ちだけのものを与えると、婦人はそれを受け取り、感謝の気持ちを表したが、失明した男性を連れて、ふらふらした足取りで背を向けて離れて行った。私の企みは失敗した。私は自分のことを硬骨漢だと思っていたが、実のところ、自分の骨には、気づかないくらい小さな優しさが隠れていたのだと、ふと気づいた。

朝日が差す時刻、粗末な手作りの木造の手押し車に横たわった1人の重度障害の子どもが、マハーボディ寺院の前で、善意の人による布施を待っていた。ここで生計を立てるのは容易ではないが、障害者は尚更だ。

慈済が定義する福田

仏典の記載によれば、シッダールタ王子は城を出た時、老人や病人、死者、修行者に出会い、人間(じんかん)の生老病死の苦しみを深く感じ、人生の離苦(りく)の道を考え始めたとある。苦心して長く瞑想しても悟ることができず、やがて月が出た或る晩に、馬に乗って家を離れ、修行の道に入った。最後は転々とした挙句、ブッダガヤで悟りを開いて仏陀となった。

時が過ぎれば、当時の人間(じんかん)の苦しみを知ることはできないが、二千年余り後の今日、仏陀が生活していた空間で、一カ月間見聞きし、触れた生活体験を仏教の歴史記述に照らし合わせると、私の独断的な推測だが、社会の底辺に生きている現地の人々の条件は、さほど大きく変化していないのではないかと考えられる。例えば生活面では、まだ改善する余地が大いにある。慈済の語彙が定義するこの空間は、即ち福田である。空間が大きければ大きいほど、福田も大きいのだ。

慈済のブッダガヤでの活動は、主にシンガポールとマレーシアの師兄師姐が責任を持って行っている。この平均年齢が五十歳前後の慈済人グループには、七十才を超えた人もおり、彼らは食事と宿泊代を自費で負担して、一、二カ月滞在する人もいれば、四、五カ月滞在する人もいる。中にはインドのビザが切れたらシンガポールやマレーシアに帰国するか、隣国のネパールに数日間行って戻って来る人もおり、この広大な福田で、精一杯黙々と奉仕を続けている。

彼らは、地方に行って公衆衛生を推し進め、健康診断サービスを提供し、禁酒を勧めている。また、貧困世帯を訪問し、彼らの生活に関心を寄せ、大愛村を建て、学校を訪問して教育において何が不足しているかという聞き取りを行っている。裁縫クラス、パソコンクラス、英語クラスを開設し、微力ながら尽力することで、現地の社会的弱者層の長い間手のひらを上にしていたライフスタイルが変わって欲しいと切に願っている。

自ら参加することで感じられる

まるで影のように、私は毎日師兄師姐たちの外出に同行し、奔走した。眼疾患があるケア対象者の診察に付き添ったり、体に合う杖を探す障害者を関連の店へ連れて行ったり、大愛村の工事の進捗状況を見に行ったり、学校に赴いて学生の学習状況を理解したり、仏教遺跡の巡礼に同行したりした。

転々と一カ月間過ごして帰国したが、上述した翼状片が見つかった時は、一年ほど滞在している年配の師兄や師姐はどうしているだろうかと案じた。

また、ある友人には、あなたたち慈済人はなぜあのような所に行って、割の合わないことをしているのかと尋ねられた。私は彼ら本人ではないので、代弁することはできないが、現実にこの職場で半世紀を過ごして彼らと共に仕事をこなしながら私が得た体験は、楽しいものだった。というのも、彼らは名利でも生活のためでもなく、そのような現実に左右されず、皆で心を一つにして互いに協力し、純粋に奉仕したいだけなのだ。さらに宗教の心情がもたらす信念によって、彼らはすればするほど法悦に満ちているのである。

それから、師兄師姐たちが遠路はるばるここに来て行っているのは、錦上に花を添えようとしているのではなく、雪中に炭を送っているのであり、対象は助けを必要としている人々なのである。無私の奉仕をすれば、相手も誠意で以て応え、あなたを家族とみなしてくれる。このような関係や感覚は、そこに参加するチャンスがなければ、肌で感じられないものである。

正直に言うと、ブッダの故郷で慈済志業を行っている師兄師姐たちは、実のところ、幸福だ。ここはブッダが成道した場所であり、仏教の発祥地なのだから。人々はここで、二千年余りも仏教の済世を旨とする精神を受け継いできたのだ。他の場所と比べて意義深いと言えるのではないだろうか。

(慈済月刊六九二期より)

My Mother—A Legacy of Love and Giving

By Xie Su-zhu

Translated by Wu Hsiao-ting

Photos courtesy of Xie Su-zhu

Despite many challenges, Hong Yu-nian devoted her life to family, charity, and spiritual practice, leaving a legacy of compassion and service. This is a reflection on her life by one of her daughters.

My mother, Hong Yu-nian (洪玉哖), had three occasions in her life when she wished to leave home and become a Buddhist nun. But each time, circumstances prevented her from fulfilling her wishes.

She was born in central Taiwan on March 14, 1926, in the rural village of Xinzhuang, Caotun Township. She grew up during a time of widespread poverty. The traditional preference for sons over daughters stifled her hopes of receiving an education. Instead of attending school, she and her elder sister spent their days tending cattle in the fields and managing household chores. The fates of her brothers were vastly different. My grandfather even sold land to send his second son to Japan, where he studied to become a pharmacist. Later, his youngest son completed medical school, bringing further honor to the Hong family, now proud to have a pharmacist and a doctor in the family.

From a young age, my mother watched her own mother suffer from illness. In their harsh environment, medical care was hard to come by, and my mother quickly learned that life was filled with suffering. She once sought refuge in a temple, pleading with a monk to let her shave her head and become a nun. However, my grandfather firmly opposed her decision and brought her back home. This was her first missed opportunity to enter monastic life.

In 1945, at the age of 19, my mother married my father, Xie Song-fu (謝松釜), a carpenter. Together they had three sons and four daughters. Even as a married woman with children, she never abandoned her desire to become a nun. However, with young children to care for, she realized she had to put her wish to become a nun on hold yet again. Instead, she learned carpentry skills—such as planing, sawing, and painting—from my father. They worked diligently together, making a living by producing furniture, school desks, and chairs.

My father was an honest man who worked with integrity. Although their income was modest, they always maintained their standards. My mother was meticulous in managing the household, carefully watching every penny to make ends meet. To supplement the family’s income, she took on various home-based manufacturing jobs. When my father later fell ill with a chronic condition, she would wake up at 4 a.m. to buy wholesale vegetables and fruit from the market, selling them at a roadside stall along with joss paper. If she couldn’t sell all the produce, she would push her bicycle through the streets, calling out to sell the remaining items, often returning home after nightfall.

In 1990, my father passed away at the age of 66. My mother was devastated, losing all attachment to life. For a third time, she expressed her desire to leave home and become a nun. We, her children, couldn’t bear the thought of her leaving us for monastic life. In response, we urged her to devote herself more fully to Tzu Chi, a Buddhist charity organization which offered a path to embrace the Bodhisattva Way. She had been involved with Tzu Chi for some time, but from that time on, her heart and mind were even more dedicated to Tzu Chi. Whenever we visited her, we had to make appointments in advance, as she was often too busy with her volunteer work to see us.

Hong Yu-nian and her husband, Xie Song-fu, were devoted Buddhists who had both received the Bodhisattva Precepts.

Devoted to good deeds

My mother found her illiteracy a hardship, which is why she placed great importance on our education. She often told us that even if she had to beg, she would ensure we all attended school. Due to our financial constraints, each time the seven of us were to register for a new semester, she had to borrow money from relatives, friends, or private lending clubs to cover the enormous school fees. My uncle, a practicing doctor, often supported our education. He became an important benefactor in our lives, and we will always remember his kindness. My mother’s commitment to our education bore fruit; each of us completed higher education. My brother Xie Hui-long (謝輝龍) now serves as the superintendent of Chu Shang Show Chwan Hospital in Nantou County.

A devout Buddhist, my mother had been vegetarian from an early age. She learned to chant scriptures, strike ritual percussion instruments, and could recite quite a few Buddhist texts. Even though she led a frugal life, she did everything possible to support Buddhist temples and monasteries. Zhang He-zhen (張河圳), the first Tzu Chi volunteer in Caotun Township, often visited our home to share Dharma Master Cheng Yen’s teachings and updates on Tzu Chi’s work. When the foundation was building a hospital in Hualien, an area with limited medical resources, my mother visited the Jing Si Abode, the Buddhist convent founded by Master Cheng Yen. Inspired by her visit, she quickly raised 300,000 NT dollars (approximately US$10,000) to support the hospital’s construction. In 1989, she became a Tzu Chi commissioner—a role that requires training and establishing a roster of regular donors. Though my siblings and I had already achieved success in our respective careers, she chose not to live in comfort; instead, she devoted herself to following the Master and helping the less fortunate.

In 1990, when Master Cheng Yen called upon her followers to engage in recycling to protect the environment, my mother didn’t hesitate. She threw herself into the cause with full devotion. As she pushed her cart through the streets and alleys, selling vegetables she grew and wholesale fruits, she also collected recyclables like PET bottles and cardboard boxes. She was once hit by a bus during her recycling efforts, requiring hospitalization. On another occasion, a young man on a motor scooter approached her, pretended to hand her a PET bottle, then snatched her gold necklace. The force of the robbery caused her to fall and injure herself. Despite these incidents, her commitment to Tzu Chi’s recycling mission never wavered.

My mother was an exceptional cook. She could recreate any dish she tasted, earning her a reputation for culinary excellence. When my eldest and second brothers got married, she personally prepared the meals for the guests. Her talent for cooking was not only cherished by our family but also put to good use for charity. Whenever Tzu Chi organized disaster relief efforts, she made vegetarian zongzis (wrapped rice dumplings), soups, bamboo shoot buns, or other food items for fundraisers. Even now, we, her children and grandchildren, fondly remember the taste of her dumplings and nourishing herbal soups—no one could match her cooking.

Having lived through World War II, my mother had deep empathy for disaster victims. Beyond making food for fundraisers, she actively raised money for Tzu Chi’s disaster relief efforts, soliciting donations at every opportunity. This was in addition to her regular monthly work of collecting donations from the roster of donors she had established. When it was time to collect these donations each month, she would ask my brother Xie Hui-long or my sister Xie Su-fen (謝素芬) to drive her and her cart to Xinzhuang. Once dropped off, she would collect donations and recyclables along her route, walking back to downtown Caotun, a distance of over ten kilometers (6.2 miles). Sometimes, it was as late as 11 p.m. when she returned home, demonstrating her remarkable perseverance and dedication.

Hong was always generous. She is pictured here receiving her certification as a Tzu Chi Honorary Board Member in 2005, an honor given to those who have donated a million NT dollars (US$33,300) to Tzu Chi.

Age is not a problem

My mother’s dedication to charity work touched the hearts of many in Caotun, and nearly 500 people became Tzu Chi donating members because of her. Because she couldn’t read or write, in the beginning she relied on others to record the donations she collected. Determined to improve, she enrolled in night school to learn how to read and write. In three years, she never missed a single class. She was even awarded a certificate for academic excellence upon graduating.

She loved serving as a hospital volunteer, and during her active years, she volunteered at Tzu Chi’s hospitals in Hualien, Dalin, and Taichung. When she first started at Hualien Tzu Chi Hospital, she worked in the basement sewing bed sheets. Later, she moved to the wards, where she used her life experiences and Buddhist teachings to comfort patients. She felt a deep sense of accomplishment whenever she could bring a smile to a patient’s face. During a volunteer morning meeting while serving at Hualien Tzu Chi Hospital, she bravely shared her life story. It was only then that everyone realized what an extraordinary life she had led, fully embracing the Dharma and living it out in her actions.

Even in her 70s, she was eager to join Tzu Chi’s free medical clinics overseas. Master Cheng Yen, concerned about her age, initially wouldn’t let her go on long journeys. Determined to prove her capability, my mother climbed Mount Huang in China and sent a photo of herself on the mountain to Master Cheng Yen. This finally earned her permission to volunteer abroad. In 2003, at the age of 77, she joined my brother Hui-long on a medical mission to Indonesia. When others expressed concern that she might tire herself out and suggested she take breaks, she confidently replied, “I didn’t spend all that money on a plane ticket to rest—I’m here to work.”

In 2005, Tzu Chi’s Da Ai TV produced a drama series based on her life. Since she already knew her own story, she didn’t see the need to watch it. Instead, she used the time to collect recyclables, often late into the night. My brother, worried about her failing eyesight and the dangers of being out after dark, would often go looking for her. Master Cheng Yen, aware of our concerns, gently asked her to watch the drama each evening. It was only then, out of her deep devotion to the Master, that she began coming home early to watch the show.

Eighty-year-old Hong assists in laying interlocking bricks during the construction of Taichung Tzu Chi Hospital in 2006. Cai Feng-bao

Guiding us in doing good

My mother remained steadfast in following the teachings of the Buddha and Master Cheng Yen into her 90s, continually seeking to inspire kindness and deepen her spiritual practice. Despite battling dementia and nearly losing her sight, she persisted in listening to the Dharma. She could still recite the Heart Sutra, the Great Compassion Mantra, and the Amitabha Sutra until her final moments.

After a surgery at age 91, she moved in with my sister, Xie Su-ying (謝素英), a nurse and associate professor in the School of Nursing at Chang Gung University. Su-ying would take her to group chanting sessions and to volunteer at Tzu Chi’s recycling station. Feeling that she was not doing enough, my mother often expressed a desire to go out and solicit donations.

On August 3 of this year, she passed away at home, having faithfully upheld her conviction that it is better to wear out than rust out. During her life, she exemplified the Six Paramitas taught by the Buddha: giving, moral discipline, patient endurance, diligence, meditation, and wisdom. She was recognized as a national model mother and was honored with the “Good People, Good Deeds” award. To me, she epitomized a life well-lived.

My mother worked tirelessly for our family throughout her life, and her overexertion may have affected her health. In her 30s, she suffered from severe uterine bleeding. After her surgery, my father consulted a fortune teller who, after two readings, declared emphatically that the person in question was no longer alive. When he realized she was standing right before him, the fortune teller was astonished, exclaiming, “There are two kinds of people whose fates cannot be predicted—those who engage in spiritual practice and those who constantly do good deeds.”

Even during our family’s financial struggles, my mother remained generous and charitable. Her example profoundly influenced us, leading my siblings and me to become Buddhists and find joy in helping others. I am deeply grateful to her for leading us to Tzu Chi. While I may never match her unwavering and diligent dedication to charitable work, she continues to inspire me not to be idle. She often said, “Master Cheng Yen carries a heavy burden. Each of us must help shoulder the load.”

Over 500 people came to pay their respects at her funeral in our hometown of Caotun. My mother had a noble aspiration to dedicate her next life to the path of a Buddhist monastic, spreading the Dharma and benefiting others. I believe she has already begun that journey.

Hong pushes her cart to sell vegetables and fruit while collecting recyclables from the streets for environmental conservation. Lin Yi-ze

Hong poses with her children and grandchildren. She was nearly 100 when this photo was taken. Courtesy of Xie Hui-long

By Xie Su-zhu

Translated by Wu Hsiao-ting

Photos courtesy of Xie Su-zhu

Despite many challenges, Hong Yu-nian devoted her life to family, charity, and spiritual practice, leaving a legacy of compassion and service. This is a reflection on her life by one of her daughters.

My mother, Hong Yu-nian (洪玉哖), had three occasions in her life when she wished to leave home and become a Buddhist nun. But each time, circumstances prevented her from fulfilling her wishes.

She was born in central Taiwan on March 14, 1926, in the rural village of Xinzhuang, Caotun Township. She grew up during a time of widespread poverty. The traditional preference for sons over daughters stifled her hopes of receiving an education. Instead of attending school, she and her elder sister spent their days tending cattle in the fields and managing household chores. The fates of her brothers were vastly different. My grandfather even sold land to send his second son to Japan, where he studied to become a pharmacist. Later, his youngest son completed medical school, bringing further honor to the Hong family, now proud to have a pharmacist and a doctor in the family.

From a young age, my mother watched her own mother suffer from illness. In their harsh environment, medical care was hard to come by, and my mother quickly learned that life was filled with suffering. She once sought refuge in a temple, pleading with a monk to let her shave her head and become a nun. However, my grandfather firmly opposed her decision and brought her back home. This was her first missed opportunity to enter monastic life.

In 1945, at the age of 19, my mother married my father, Xie Song-fu (謝松釜), a carpenter. Together they had three sons and four daughters. Even as a married woman with children, she never abandoned her desire to become a nun. However, with young children to care for, she realized she had to put her wish to become a nun on hold yet again. Instead, she learned carpentry skills—such as planing, sawing, and painting—from my father. They worked diligently together, making a living by producing furniture, school desks, and chairs.

My father was an honest man who worked with integrity. Although their income was modest, they always maintained their standards. My mother was meticulous in managing the household, carefully watching every penny to make ends meet. To supplement the family’s income, she took on various home-based manufacturing jobs. When my father later fell ill with a chronic condition, she would wake up at 4 a.m. to buy wholesale vegetables and fruit from the market, selling them at a roadside stall along with joss paper. If she couldn’t sell all the produce, she would push her bicycle through the streets, calling out to sell the remaining items, often returning home after nightfall.

In 1990, my father passed away at the age of 66. My mother was devastated, losing all attachment to life. For a third time, she expressed her desire to leave home and become a nun. We, her children, couldn’t bear the thought of her leaving us for monastic life. In response, we urged her to devote herself more fully to Tzu Chi, a Buddhist charity organization which offered a path to embrace the Bodhisattva Way. She had been involved with Tzu Chi for some time, but from that time on, her heart and mind were even more dedicated to Tzu Chi. Whenever we visited her, we had to make appointments in advance, as she was often too busy with her volunteer work to see us.

Hong Yu-nian and her husband, Xie Song-fu, were devoted Buddhists who had both received the Bodhisattva Precepts.

Devoted to good deeds

My mother found her illiteracy a hardship, which is why she placed great importance on our education. She often told us that even if she had to beg, she would ensure we all attended school. Due to our financial constraints, each time the seven of us were to register for a new semester, she had to borrow money from relatives, friends, or private lending clubs to cover the enormous school fees. My uncle, a practicing doctor, often supported our education. He became an important benefactor in our lives, and we will always remember his kindness. My mother’s commitment to our education bore fruit; each of us completed higher education. My brother Xie Hui-long (謝輝龍) now serves as the superintendent of Chu Shang Show Chwan Hospital in Nantou County.

A devout Buddhist, my mother had been vegetarian from an early age. She learned to chant scriptures, strike ritual percussion instruments, and could recite quite a few Buddhist texts. Even though she led a frugal life, she did everything possible to support Buddhist temples and monasteries. Zhang He-zhen (張河圳), the first Tzu Chi volunteer in Caotun Township, often visited our home to share Dharma Master Cheng Yen’s teachings and updates on Tzu Chi’s work. When the foundation was building a hospital in Hualien, an area with limited medical resources, my mother visited the Jing Si Abode, the Buddhist convent founded by Master Cheng Yen. Inspired by her visit, she quickly raised 300,000 NT dollars (approximately US$10,000) to support the hospital’s construction. In 1989, she became a Tzu Chi commissioner—a role that requires training and establishing a roster of regular donors. Though my siblings and I had already achieved success in our respective careers, she chose not to live in comfort; instead, she devoted herself to following the Master and helping the less fortunate.

In 1990, when Master Cheng Yen called upon her followers to engage in recycling to protect the environment, my mother didn’t hesitate. She threw herself into the cause with full devotion. As she pushed her cart through the streets and alleys, selling vegetables she grew and wholesale fruits, she also collected recyclables like PET bottles and cardboard boxes. She was once hit by a bus during her recycling efforts, requiring hospitalization. On another occasion, a young man on a motor scooter approached her, pretended to hand her a PET bottle, then snatched her gold necklace. The force of the robbery caused her to fall and injure herself. Despite these incidents, her commitment to Tzu Chi’s recycling mission never wavered.

My mother was an exceptional cook. She could recreate any dish she tasted, earning her a reputation for culinary excellence. When my eldest and second brothers got married, she personally prepared the meals for the guests. Her talent for cooking was not only cherished by our family but also put to good use for charity. Whenever Tzu Chi organized disaster relief efforts, she made vegetarian zongzis (wrapped rice dumplings), soups, bamboo shoot buns, or other food items for fundraisers. Even now, we, her children and grandchildren, fondly remember the taste of her dumplings and nourishing herbal soups—no one could match her cooking.

Having lived through World War II, my mother had deep empathy for disaster victims. Beyond making food for fundraisers, she actively raised money for Tzu Chi’s disaster relief efforts, soliciting donations at every opportunity. This was in addition to her regular monthly work of collecting donations from the roster of donors she had established. When it was time to collect these donations each month, she would ask my brother Xie Hui-long or my sister Xie Su-fen (謝素芬) to drive her and her cart to Xinzhuang. Once dropped off, she would collect donations and recyclables along her route, walking back to downtown Caotun, a distance of over ten kilometers (6.2 miles). Sometimes, it was as late as 11 p.m. when she returned home, demonstrating her remarkable perseverance and dedication.

Hong was always generous. She is pictured here receiving her certification as a Tzu Chi Honorary Board Member in 2005, an honor given to those who have donated a million NT dollars (US$33,300) to Tzu Chi.

Age is not a problem

My mother’s dedication to charity work touched the hearts of many in Caotun, and nearly 500 people became Tzu Chi donating members because of her. Because she couldn’t read or write, in the beginning she relied on others to record the donations she collected. Determined to improve, she enrolled in night school to learn how to read and write. In three years, she never missed a single class. She was even awarded a certificate for academic excellence upon graduating.

She loved serving as a hospital volunteer, and during her active years, she volunteered at Tzu Chi’s hospitals in Hualien, Dalin, and Taichung. When she first started at Hualien Tzu Chi Hospital, she worked in the basement sewing bed sheets. Later, she moved to the wards, where she used her life experiences and Buddhist teachings to comfort patients. She felt a deep sense of accomplishment whenever she could bring a smile to a patient’s face. During a volunteer morning meeting while serving at Hualien Tzu Chi Hospital, she bravely shared her life story. It was only then that everyone realized what an extraordinary life she had led, fully embracing the Dharma and living it out in her actions.

Even in her 70s, she was eager to join Tzu Chi’s free medical clinics overseas. Master Cheng Yen, concerned about her age, initially wouldn’t let her go on long journeys. Determined to prove her capability, my mother climbed Mount Huang in China and sent a photo of herself on the mountain to Master Cheng Yen. This finally earned her permission to volunteer abroad. In 2003, at the age of 77, she joined my brother Hui-long on a medical mission to Indonesia. When others expressed concern that she might tire herself out and suggested she take breaks, she confidently replied, “I didn’t spend all that money on a plane ticket to rest—I’m here to work.”

In 2005, Tzu Chi’s Da Ai TV produced a drama series based on her life. Since she already knew her own story, she didn’t see the need to watch it. Instead, she used the time to collect recyclables, often late into the night. My brother, worried about her failing eyesight and the dangers of being out after dark, would often go looking for her. Master Cheng Yen, aware of our concerns, gently asked her to watch the drama each evening. It was only then, out of her deep devotion to the Master, that she began coming home early to watch the show.

Eighty-year-old Hong assists in laying interlocking bricks during the construction of Taichung Tzu Chi Hospital in 2006. Cai Feng-bao

Guiding us in doing good

My mother remained steadfast in following the teachings of the Buddha and Master Cheng Yen into her 90s, continually seeking to inspire kindness and deepen her spiritual practice. Despite battling dementia and nearly losing her sight, she persisted in listening to the Dharma. She could still recite the Heart Sutra, the Great Compassion Mantra, and the Amitabha Sutra until her final moments.

After a surgery at age 91, she moved in with my sister, Xie Su-ying (謝素英), a nurse and associate professor in the School of Nursing at Chang Gung University. Su-ying would take her to group chanting sessions and to volunteer at Tzu Chi’s recycling station. Feeling that she was not doing enough, my mother often expressed a desire to go out and solicit donations.

On August 3 of this year, she passed away at home, having faithfully upheld her conviction that it is better to wear out than rust out. During her life, she exemplified the Six Paramitas taught by the Buddha: giving, moral discipline, patient endurance, diligence, meditation, and wisdom. She was recognized as a national model mother and was honored with the “Good People, Good Deeds” award. To me, she epitomized a life well-lived.

My mother worked tirelessly for our family throughout her life, and her overexertion may have affected her health. In her 30s, she suffered from severe uterine bleeding. After her surgery, my father consulted a fortune teller who, after two readings, declared emphatically that the person in question was no longer alive. When he realized she was standing right before him, the fortune teller was astonished, exclaiming, “There are two kinds of people whose fates cannot be predicted—those who engage in spiritual practice and those who constantly do good deeds.”

Even during our family’s financial struggles, my mother remained generous and charitable. Her example profoundly influenced us, leading my siblings and me to become Buddhists and find joy in helping others. I am deeply grateful to her for leading us to Tzu Chi. While I may never match her unwavering and diligent dedication to charitable work, she continues to inspire me not to be idle. She often said, “Master Cheng Yen carries a heavy burden. Each of us must help shoulder the load.”

Over 500 people came to pay their respects at her funeral in our hometown of Caotun. My mother had a noble aspiration to dedicate her next life to the path of a Buddhist monastic, spreading the Dharma and benefiting others. I believe she has already begun that journey.

Hong pushes her cart to sell vegetables and fruit while collecting recyclables from the streets for environmental conservation. Lin Yi-ze

Hong poses with her children and grandchildren. She was nearly 100 when this photo was taken. Courtesy of Xie Hui-long

Witnessing the Power of Education in the Dominican Republic

By Lu Si-xuan

Translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Yan Carlos

Tzu Chi La Romana School transforms lives through education in a country with high dropout rates.

This August, I traveled for the first time from Taiwan to the Dominican Republic. I was accompanied by a colleague, a Da Ai TV camera operator. The Dominican Republic covers an area of approximately 48,000 square kilometers (18,530 square miles), about 1.3 times the size of Taiwan, with a population of around 11 million, roughly half that of Taiwan.

I had the impression before visiting that the Caribbean island nation was vibrant and passionate, characterized by endless coastlines, sprawling coconut palms, and pristine white beaches set against azure waters—a true vacation paradise for many from Europe and America. Most people I’ve talked to in Taiwan, however, associate the country with its international fame in baseball. Many Major League Baseball (MLB) players hail from the country, and all MLB teams have established local bases to scout out and train young talent.

Baseball is the national sport in the Dominican Republic. In fact, the capital, Santo Domingo, boasts over a hundred baseball fields. While walking through the streets, I often saw children with bats, gloves, and baseballs in hand, using any available space as a makeshift ballpark. Despite their youth, they displayed remarkable power and speed in their throws and swings, often stopping me in my tracks to watch.

Baseball represents a way out of poverty for many Dominicans. The country’s gap between the haves and have-nots is stark. Many parents enroll their children in teams at a young age, believing that such training is a better option than letting them roam the streets. Coaches, too, actively scout for young talent and provide meals and lodging to help children focus on their practice.

Though teams only charge 300 pesos (US$5) per month per child, many families struggle to afford even this fee, relying on coaches to find resources and subsidies. For the children, training is a chance to stand out, and for the coaches, it’s a gamble—an opportunity to discover a player who could lead them to fame.

However, the chances of achieving fame are slim. Those who don’t make it to the international stage may obtain scholarships to study abroad or stay in the country to become coaches, nurturing the next generation of stars. When the hope of being a famous baseball player fades, education becomes the primary path out of poverty.

During my trip to the Dominican Republic, I came to realize just how important education is for an individual’s life, a family, and society.

Children wait for their turn to play at a baseball field in Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic. Baseball is seen in the country as a path to success. Lu Si-xuan

Community challenges

We visited Los Ríos in Santo Domingo for an interview. The first thing that caught our eye were the tin houses, built to follow the land’s contours. The homes were packed so tightly that there was almost no space between them. Most residents here are undocumented immigrants from neighboring Haiti.

In 2022, a severe rainstorm caused significant flooding in Los Ríos. Floodwaters rose to the height of a whole story, completely submerging residents’ belongings. Following the flood, Tzu Chi volunteers conducted a disaster assessment and discovered that local drainage ditches had been clogged with garbage. Residents had been dumping waste—ranging from sewage to clothes, mattresses, and furniture—directly into the drainage system, causing blockages that overwhelmed the inadequate infrastructure during heavy rainfall.

Volunteers distributed food packages to support flood victims during this difficult time. To address the environmental issue, they launched a clean-home program, encouraging residents to keep their surroundings clean and take up recycling to reduce waste. This program has gained traction in the community over the past two years, with residents offering their homes as recycling points. The local Republic of Costa Rica School also participates in the program. They regularly hold recycling days and environmental competitions, with Tzu Chi providing school supplies and book bags as prizes, fostering healthy competition among children to practice environmental protection.

Another striking aspect of the Los Ríos area was the presence of many young mothers, each managing two or three children alone. The lively sounds of children laughing and playing filled the air in the community.

Rafaelina, 24, became pregnant at 15 and had to drop out of school—she couldn’t manage her studies during her pregnancy. Three years later, she had two more children. Both she and her husband were too young to provide adequate care and support, and they eventually divorced.

Later, Rafaelina met her second husband and became pregnant again. The family of six now survives on her husband’s income as a cement worker, earning about 20,000 pesos (US$335) a month. The couple had previously saved money to buy school uniforms for their three daughters but missed the registration deadline. By then, all the available spots had been filled. While the couple searched for another school, the children spent their days wandering around or playing at relatives’ homes.

The Dominican Republic’s education system comprises six years of primary school and six years of secondary school. All public schools are tuition-free. In recent years, the government has increased financial support, including subsidies for uniform costs, in hopes of improving school attendance rates. Despite such efforts, the dropout rate remains high. Poverty and teenage pregnancy continue to pose significant barriers, causing many young people to forgo education in favor of supporting their families.

I asked Rafaelina whether she wanted to return to school. She replied, “I really do. I used to love literature and writing, and with a good education, I could become a positive influence on my children.”

Students at Republic of Costa Rica School are encouraged to bring plastic bottles to school for sorting and recycling. Zhu Yao-lin

Education’s power

La Romana Province is over a hundred kilometers (62 miles) east of Santo Domingo. There, I met Fior D Aliza Rodriguez Solano, a 48-year-old woman who had put her education on hold due to pregnancy. After raising four children from two marriages, she eventually found more time for herself and returned to school to complete her studies.

Fior shared her love of learning, explaining how it broadened her horizons. She especially enjoyed social studies and the natural sciences. While she had always helped her children with their studies, they began studying together after she returned to school—a common sight in the country. “I’m so happy to return to my books. If I said that studying hadn’t changed me, I’d be lying,” she said, her voice trembling with emotion.

Reflecting on my own experience in Taiwan, where education is often taken for granted, I realized that for people like Fior, education is a hard-won dream. Achieving that dream requires overcoming financial difficulties and family obligations, as well as having the support of loved ones.

Fior graduated in August from the adult program at Tzu Chi La Romana School. “Because I married and had children, I devoted myself fully to my family,” she said. “But I always believed education could change my life.” On graduation day, wearing her cap and gown, she radiated confidence. In her speech representing her class, she acknowledged that without the school, she wouldn’t be the person she is today. She stood as a testament to the transformative power of education.

Tzu Chi La Romana School, offering kindergarten, primary, and secondary education, was established on what used to be a garbage dump. After Hurricane Georges wreaked havoc in La Romana in 1998, Tzu Chi volunteers arrived to assess the situation. During their trip, they were heartbroken to see children and adults rummaging through piles of trash in search of food. While providing emergency disaster relief, volunteers recognized a deeper need for a school in the community and decided to build one. Consequently, Tzu Chi La Romana School opened its doors in 2000.

Karina Ruiz Silvestre, one of the school’s first graduates, has witnessed the transformation of her community. She recalled how children once had to walk long distances to attend school, with some dropping out as a result. “After Tzu Chi built the school, children could attend school closer to home,” she shared. “The school also became a community hub where kids could play and study safely after classes, offering peace of mind to parents.” She further explained how Tzu Chi continually provides uniforms, teaching materials, and stationery, greatly easing the financial burden on families.

After graduation, Karina worked hard to earn her teaching license. In 2011, she returned to her alma mater as a substitute teacher. In 2022, she became a fully certified teacher. “Tzu Chi taught me the values of mutual care between teachers and students and the importance of environmental protection,” she said. “I am committed to carrying forward this mission, helping children in La Romana transform their lives.”

Reflections

Though my 20-day trip to the Dominican Republic tested my stamina, it left me feeling fulfilled. I could see the sense of accomplishment on our volunteers’ faces as their efforts were recognized once our news videos went live. I also realized that my work could help invigorate Tzu Chi’s charitable mission in the region. At times like these, my fatigue seemed to melt away.

Since Hurricane Georges in 1998, many ethnic Chinese volunteers have returned to Taiwan due to health issues. Yet their 25 years of dedication were not in vain—local volunteers have grown stronger. The foundation’s work in La Romana, for example, is not limited to education. Women and youth have engaged in charitable services, organizing hot meals for the disabled and elderly individuals living alone and distributing food packages to Haitian immigrants.

I was deeply moved by the Dominican volunteers’ enthusiasm, embodying a spirit of “Don’t leave me out when it comes to doing good.” I shared with them one of Master Cheng Yen’s teachings: “Those who give are blessed.” Watching Tzu Chi’s seeds of compassion and service take root in the Dominican Republic, I am confident they will grow into a flourishing forest of hope in the years to come.

Twenty-Five Years of

Tzu Chi Dominican Republic

Compiled by Tzu Chi Monthly editorial staff

Translated by Wu Hsiao-ting

In November 1998, U.S. Tzu Chi volunteer Debbie Chen (林慮瑢) led a team to conduct a follow-up assessment of the damage in the Dominican Republic after Hurricane Georges. In December, Tzu Chi distributed food to a thousand households in the hard-hit areas of Polo and La Romana. In February 1999, the foundation established its first Caribbean branch in the Dominican Republic. In 2000, Tzu Chi La Romana School was founded. Ten years later, night and Saturday adult classes were introduced to help reduce illiteracy, and students have successfully passed the eighth-grade national certification exam.

Over the past 25 years, local Taiwanese businesspeople and other members of the ethnic Chinese community have shouldered the mission of advancing Tzu Chi’s work in the Dominican Republic. Debbie Chen and her husband, Jackson Chen (陳濟弘), have also continued to support the Tzu Chi school. They are happy to have seen more than a thousand students graduate from the school and become contributing members of society. Tsai Yu-yun (蔡玉雲), the first head of Tzu Chi Dominican Republic, expressed her satisfaction in seeing that the ranks of local certified Tzu Chi volunteers now include both graduates of the Tzu Chi school and parents of students.

The site of Tzu Chi La Romana School was originally a garbage dump. The government leveled the garbage mounds that impoverished families relied on for survival and built a large planned community in their place. As word of the community spread, the population grew. The original Tzu Chi school site will now serve 500 secondary school students, and the government has constructed a new facility to accommodate 800 primary school students, set to be inaugurated this year.

By Lu Si-xuan

Translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Yan Carlos

Tzu Chi La Romana School transforms lives through education in a country with high dropout rates.

This August, I traveled for the first time from Taiwan to the Dominican Republic. I was accompanied by a colleague, a Da Ai TV camera operator. The Dominican Republic covers an area of approximately 48,000 square kilometers (18,530 square miles), about 1.3 times the size of Taiwan, with a population of around 11 million, roughly half that of Taiwan.

I had the impression before visiting that the Caribbean island nation was vibrant and passionate, characterized by endless coastlines, sprawling coconut palms, and pristine white beaches set against azure waters—a true vacation paradise for many from Europe and America. Most people I’ve talked to in Taiwan, however, associate the country with its international fame in baseball. Many Major League Baseball (MLB) players hail from the country, and all MLB teams have established local bases to scout out and train young talent.

Baseball is the national sport in the Dominican Republic. In fact, the capital, Santo Domingo, boasts over a hundred baseball fields. While walking through the streets, I often saw children with bats, gloves, and baseballs in hand, using any available space as a makeshift ballpark. Despite their youth, they displayed remarkable power and speed in their throws and swings, often stopping me in my tracks to watch.

Baseball represents a way out of poverty for many Dominicans. The country’s gap between the haves and have-nots is stark. Many parents enroll their children in teams at a young age, believing that such training is a better option than letting them roam the streets. Coaches, too, actively scout for young talent and provide meals and lodging to help children focus on their practice.

Though teams only charge 300 pesos (US$5) per month per child, many families struggle to afford even this fee, relying on coaches to find resources and subsidies. For the children, training is a chance to stand out, and for the coaches, it’s a gamble—an opportunity to discover a player who could lead them to fame.

However, the chances of achieving fame are slim. Those who don’t make it to the international stage may obtain scholarships to study abroad or stay in the country to become coaches, nurturing the next generation of stars. When the hope of being a famous baseball player fades, education becomes the primary path out of poverty.

During my trip to the Dominican Republic, I came to realize just how important education is for an individual’s life, a family, and society.

Children wait for their turn to play at a baseball field in Santo Domingo, the capital of the Dominican Republic. Baseball is seen in the country as a path to success. Lu Si-xuan

Community challenges

We visited Los Ríos in Santo Domingo for an interview. The first thing that caught our eye were the tin houses, built to follow the land’s contours. The homes were packed so tightly that there was almost no space between them. Most residents here are undocumented immigrants from neighboring Haiti.

In 2022, a severe rainstorm caused significant flooding in Los Ríos. Floodwaters rose to the height of a whole story, completely submerging residents’ belongings. Following the flood, Tzu Chi volunteers conducted a disaster assessment and discovered that local drainage ditches had been clogged with garbage. Residents had been dumping waste—ranging from sewage to clothes, mattresses, and furniture—directly into the drainage system, causing blockages that overwhelmed the inadequate infrastructure during heavy rainfall.

Volunteers distributed food packages to support flood victims during this difficult time. To address the environmental issue, they launched a clean-home program, encouraging residents to keep their surroundings clean and take up recycling to reduce waste. This program has gained traction in the community over the past two years, with residents offering their homes as recycling points. The local Republic of Costa Rica School also participates in the program. They regularly hold recycling days and environmental competitions, with Tzu Chi providing school supplies and book bags as prizes, fostering healthy competition among children to practice environmental protection.

Another striking aspect of the Los Ríos area was the presence of many young mothers, each managing two or three children alone. The lively sounds of children laughing and playing filled the air in the community.

Rafaelina, 24, became pregnant at 15 and had to drop out of school—she couldn’t manage her studies during her pregnancy. Three years later, she had two more children. Both she and her husband were too young to provide adequate care and support, and they eventually divorced.

Later, Rafaelina met her second husband and became pregnant again. The family of six now survives on her husband’s income as a cement worker, earning about 20,000 pesos (US$335) a month. The couple had previously saved money to buy school uniforms for their three daughters but missed the registration deadline. By then, all the available spots had been filled. While the couple searched for another school, the children spent their days wandering around or playing at relatives’ homes.

The Dominican Republic’s education system comprises six years of primary school and six years of secondary school. All public schools are tuition-free. In recent years, the government has increased financial support, including subsidies for uniform costs, in hopes of improving school attendance rates. Despite such efforts, the dropout rate remains high. Poverty and teenage pregnancy continue to pose significant barriers, causing many young people to forgo education in favor of supporting their families.

I asked Rafaelina whether she wanted to return to school. She replied, “I really do. I used to love literature and writing, and with a good education, I could become a positive influence on my children.”

Students at Republic of Costa Rica School are encouraged to bring plastic bottles to school for sorting and recycling. Zhu Yao-lin

Education’s power

La Romana Province is over a hundred kilometers (62 miles) east of Santo Domingo. There, I met Fior D Aliza Rodriguez Solano, a 48-year-old woman who had put her education on hold due to pregnancy. After raising four children from two marriages, she eventually found more time for herself and returned to school to complete her studies.

Fior shared her love of learning, explaining how it broadened her horizons. She especially enjoyed social studies and the natural sciences. While she had always helped her children with their studies, they began studying together after she returned to school—a common sight in the country. “I’m so happy to return to my books. If I said that studying hadn’t changed me, I’d be lying,” she said, her voice trembling with emotion.

Reflecting on my own experience in Taiwan, where education is often taken for granted, I realized that for people like Fior, education is a hard-won dream. Achieving that dream requires overcoming financial difficulties and family obligations, as well as having the support of loved ones.

Fior graduated in August from the adult program at Tzu Chi La Romana School. “Because I married and had children, I devoted myself fully to my family,” she said. “But I always believed education could change my life.” On graduation day, wearing her cap and gown, she radiated confidence. In her speech representing her class, she acknowledged that without the school, she wouldn’t be the person she is today. She stood as a testament to the transformative power of education.

Tzu Chi La Romana School, offering kindergarten, primary, and secondary education, was established on what used to be a garbage dump. After Hurricane Georges wreaked havoc in La Romana in 1998, Tzu Chi volunteers arrived to assess the situation. During their trip, they were heartbroken to see children and adults rummaging through piles of trash in search of food. While providing emergency disaster relief, volunteers recognized a deeper need for a school in the community and decided to build one. Consequently, Tzu Chi La Romana School opened its doors in 2000.

Karina Ruiz Silvestre, one of the school’s first graduates, has witnessed the transformation of her community. She recalled how children once had to walk long distances to attend school, with some dropping out as a result. “After Tzu Chi built the school, children could attend school closer to home,” she shared. “The school also became a community hub where kids could play and study safely after classes, offering peace of mind to parents.” She further explained how Tzu Chi continually provides uniforms, teaching materials, and stationery, greatly easing the financial burden on families.

After graduation, Karina worked hard to earn her teaching license. In 2011, she returned to her alma mater as a substitute teacher. In 2022, she became a fully certified teacher. “Tzu Chi taught me the values of mutual care between teachers and students and the importance of environmental protection,” she said. “I am committed to carrying forward this mission, helping children in La Romana transform their lives.”

Reflections

Though my 20-day trip to the Dominican Republic tested my stamina, it left me feeling fulfilled. I could see the sense of accomplishment on our volunteers’ faces as their efforts were recognized once our news videos went live. I also realized that my work could help invigorate Tzu Chi’s charitable mission in the region. At times like these, my fatigue seemed to melt away.

Since Hurricane Georges in 1998, many ethnic Chinese volunteers have returned to Taiwan due to health issues. Yet their 25 years of dedication were not in vain—local volunteers have grown stronger. The foundation’s work in La Romana, for example, is not limited to education. Women and youth have engaged in charitable services, organizing hot meals for the disabled and elderly individuals living alone and distributing food packages to Haitian immigrants.

I was deeply moved by the Dominican volunteers’ enthusiasm, embodying a spirit of “Don’t leave me out when it comes to doing good.” I shared with them one of Master Cheng Yen’s teachings: “Those who give are blessed.” Watching Tzu Chi’s seeds of compassion and service take root in the Dominican Republic, I am confident they will grow into a flourishing forest of hope in the years to come.

Twenty-Five Years of

Tzu Chi Dominican Republic

Compiled by Tzu Chi Monthly editorial staff

Translated by Wu Hsiao-ting

In November 1998, U.S. Tzu Chi volunteer Debbie Chen (林慮瑢) led a team to conduct a follow-up assessment of the damage in the Dominican Republic after Hurricane Georges. In December, Tzu Chi distributed food to a thousand households in the hard-hit areas of Polo and La Romana. In February 1999, the foundation established its first Caribbean branch in the Dominican Republic. In 2000, Tzu Chi La Romana School was founded. Ten years later, night and Saturday adult classes were introduced to help reduce illiteracy, and students have successfully passed the eighth-grade national certification exam.