查爾斯(右)曾被迫成為獅子山共和國內戰中的童兵,如今是慈濟在當地助貧的重要合作夥伴。

獅子山共和國的人道工作者查爾斯,

歷經血腥內戰和伊波拉疫情,

與慈濟並肩從緊急賑災到深耕在地,

十年來見證不同信仰和膚色的組織人員融洽合作,

還有同胞如何艱難又堅韌地走向未來。

獅子山共和國的人道工作者查爾斯,歷經血腥內戰和伊波拉疫情,與慈濟並肩從緊急賑災到深耕在地,十年來見證不同信仰和膚色的組織人員融洽合作,還有同胞如何艱難又堅韌地走向未來。

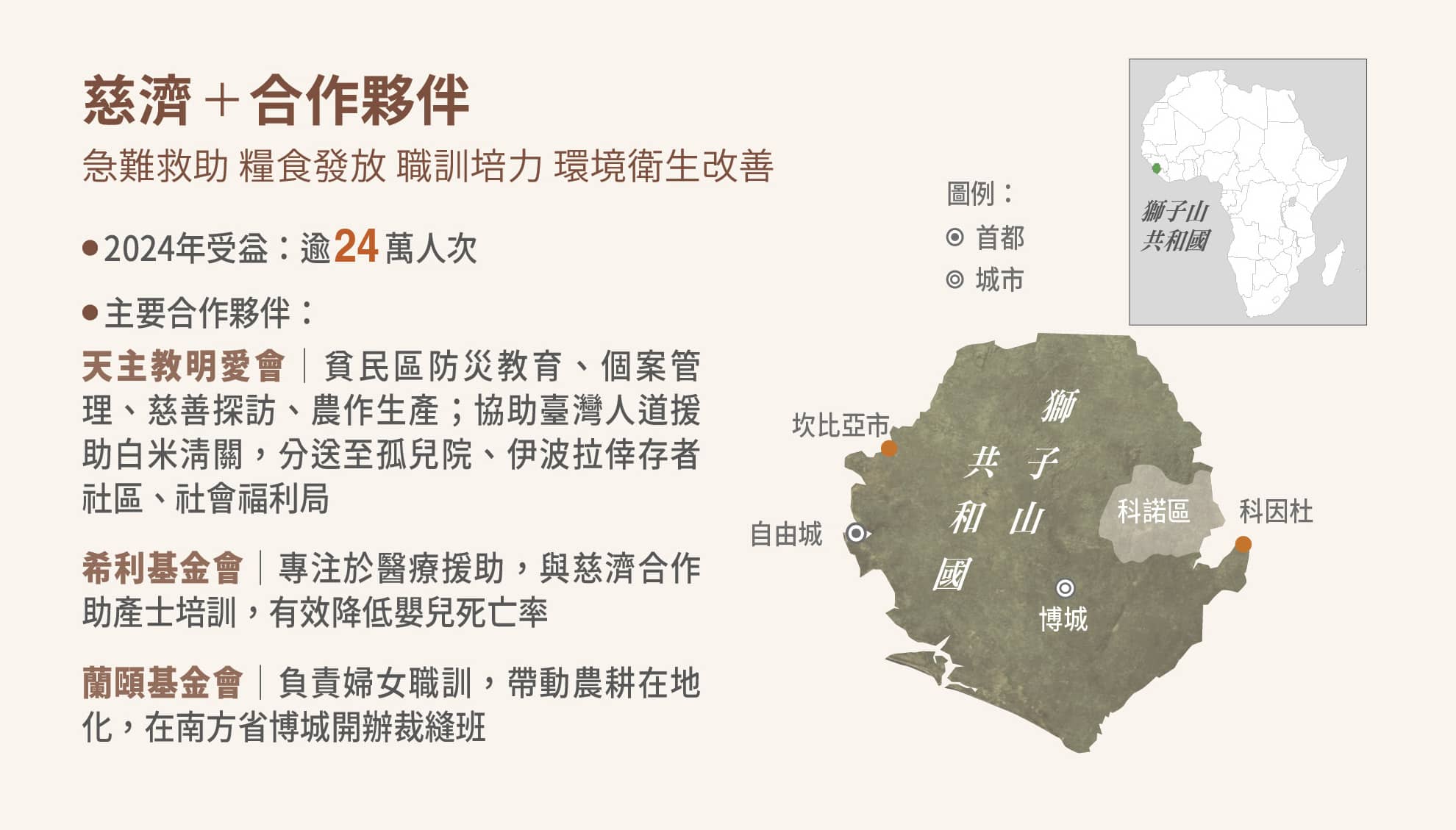

二○二五年,慈濟迎來走入獅子山共和國(Sierra Leone)的第十年―二○一五年慈濟與合作組織首次展開賑災時,獅子山正在遭受伊波拉病毒(Ebola virus)的侵襲,讓很多人本就困苦的生活更加艱辛。那時慈濟送去福慧床、香積飯等應急物資,並在疫情結束後選擇留下來。

在慈濟活動現場,都可以看到一位本地志工的身影。他嗓音洪亮,說話擲地有聲,時而用克里奧語(Krio)與當地民眾交流,時而用流利的英語與慈濟志工溝通。他是伊斯梅爾‧阿福來德‧查爾斯(Ishmeal Alfred Charles),是慈濟在獅子山的合作組織天主教明愛會自由城分會(Caritas Freetown)及希利國際救濟基金會(Healey International Relief Foundation)的專案負責人。

「查爾斯非常重要,他對這裏的社區非常了解,也有很強的號召力,是我們整個專案的一塊瑰寶。」深耕獅子山社區多年的慈濟基金會國際長曾慈慧說。

從查爾斯堅定的語氣和自信的神態,很難猜出他曾經與獅子山一樣,經歷過何等的困苦和動盪……

二○二四年五月,自由城一處貧民區大火,慈濟與合作夥伴天主教明愛會、希利基金會、蘭頤基金會志工接力供食長達二十一天。(相片提供/花蓮本會)

從幸福童年到童兵煉獄

查爾斯屬於千禧一代,八○年代生在獅子山首都自由城(Freetown)的一個普通家庭,「我的家庭非常幸福,雖然不算富裕,但也不算貧窮。我父親是一名礦工,在我出生那天,他剛好找到一枚鑽石,這讓我們家的生活變得寬裕一些,所以家人總說我天生好運。我小時候有一個強烈的願望,那就是成為一名醫師。對我來說,醫師是天使。」

然而查爾斯的童年在一九九一年三月二十三日戛然而止—獅子山革命聯合陣線(Revolutionary United Front)發動叛亂、政府隔年被推翻,開啟了一場漫長、血腥的內戰。

內戰爆發時,我和母親住在一起。母親聽說叛軍正在召募小孩子,非常擔心我的安全,幫我買了一張巴士票,把我送上車,讓我去父親居住的科諾區(Kono District)。

沒想到科諾成為叛軍的重要據點—那裏有鑽石礦,也是獅子山的糧倉。當叛軍從科諾市中心發動攻擊時,父親對繼母和我說:『你們最好走遠一點,這樣才安全。』

我們徒步走了數英哩,來到凱內馬區(Kenema District)。聽說叛軍又再逼近,我們決定躲進叢林。但叛軍從遠處發現我們煮食的煙火,循著小路抓住了我們。叛軍俘虜年輕男孩,教我們怎麼開槍,讓我們進入軍營,成為叛軍的一員。我當時總是假裝很困惑,不知道發生了什麼事,因為我不想給人們帶來痛苦。

他們給小孩子毒品,強迫我們去做不該做的事,還會因為你殺了家人和親戚,給你升軍銜。這就是他們培養童兵的手段。孩子吸了毒,就不會把人當成人看。叛軍這樣利用孩子,是因為孩子很天真、很容易被洗腦。在那個年紀,孩子無法為自己的行為負責,但訓練他們的成人,卻清楚地知道自己在做什麼。

查爾斯的記憶深處,有些片段永遠無法抹去……

母親的愛翻轉孩子命運

叛軍與彼時的政府起了重大分歧,談判條件沒被滿足,開始迫害無辜平民。當時的驚險,查爾斯歷歷在目。

叛軍問我們:『你要短袖還是長袖?』如果你說短袖,他們會砍斷你的半條手臂;如果你說長袖,他們會砍掉你的手。血淋淋的斷手在地上跳動,彷彿在為被斬斷的生命掙扎……

我的朋友亞伯杜(Abdul)當時排在我前面,他的手被砍斷了。就在那時,西非國家經濟共同體(ECOWAS)的戰鬥機飛來,叛軍分散注意力,開始向空中射擊,讓我們得以趁機逃脫……

逃離叛軍部隊後,年幼的查爾斯流落到離家人很遠的一個鎮上,靠洗碗為生,直到母親的朋友無意中看到他。

那個年代還沒有手機,我媽媽無法直接聯繫我;她賣掉她的財產,請她朋友把錢帶給我,這樣我才回到自由城。

媽媽住在很偏遠的惠靈頓社區(Wellington),但她要去戈德里奇(Goderich)賣碎石,因為那裏的人比較富裕。在採石場或叢林中找到大塊的鐵石之後,媽媽就會坐下來,把那些石頭用錘子敲成小碎塊,再按盤賣給蓋房子的人用。

在那個年代,每盤碎石只能賣兩千利昂(獅子山共和國貨幣),不到二十美分。我媽媽就是靠這筆收入,支付我每週上學的交通費和午餐費。

說起母親無私的愛,查爾斯忍不住潸然淚下,「今天我能夠成為這樣的人,全靠媽媽的付出。她不惜靠敲石頭,也要確保我能繼續上學,因為她深知教育的價值。」

自由城貧民區居民在垃圾擠壓而成的土地上生活,每逢大雨飽受水患之苦(圖1);慈濟長期關懷、提供物資,二○一九年時任美國總會副執行長的曾慈慧(圖2左二)為明愛會基督國王醫院致贈五穀粉。(圖2/Desmond Jones攝影)

疫情下令人信任的朋友

在家人的資助下,查爾斯得以進入大學,繼續深造。他沒有忘記兒時的夢想,還是一心想要當醫師,但因為數學成績不夠好,也沒有足夠的經濟實力,不能選擇科學專業。

「進入大學之後,輔導老師跟我提到一個叫做『和平與衝突研究』(Peace and Conflict Studies)的專業。她告訴我,這個專業可以為聯合國工作或加入慈善機構成為援助工作者。這樣雖然不是醫師,我仍然可以幫助其他人。」

經過近十一年的內戰,獅子山共和國在二○○二年迎來和平。據聯合國估計,有五萬到七萬人因之喪命,超過兩百萬人流離失所,也就是說全國人口的三分之一,都成為境內難民。

可是又一場災難在二○一四年重創這飽受苦難的國度,也正是這場災難,結下了慈濟、獅子山共和國及查爾斯之間的緣。

「慈濟的援助在二○一五年來到獅子山,當時我們正遭受伊波拉疫情的摧殘,面臨困境―有很多人死亡,很多人在掙扎,很多人沒有任何辦法活下去。」當時已經如願成為一名人道主義工作者的查爾斯回憶。

曾慈慧依稀記得初到獅子山共和國看到的景象:「二○一六年我們去的時候,從機場走出來看不到任何燈光。很明顯沒有電,到處都是黑漆漆的一片。我們到東部的小城科因杜(Koindu),那裏地理位置偏遠,再加上被貼上伊波拉病毒的標籤,外人避之唯恐不及,民眾生活非常辛苦。」

在這個艱難的時刻,慈濟志工的到來像是一顆溫暖的定心丸。二○一五年起,透過與天主教明愛會、希利基金會和其他慈善組織的合作,慈濟把一批批急需的物資送達。

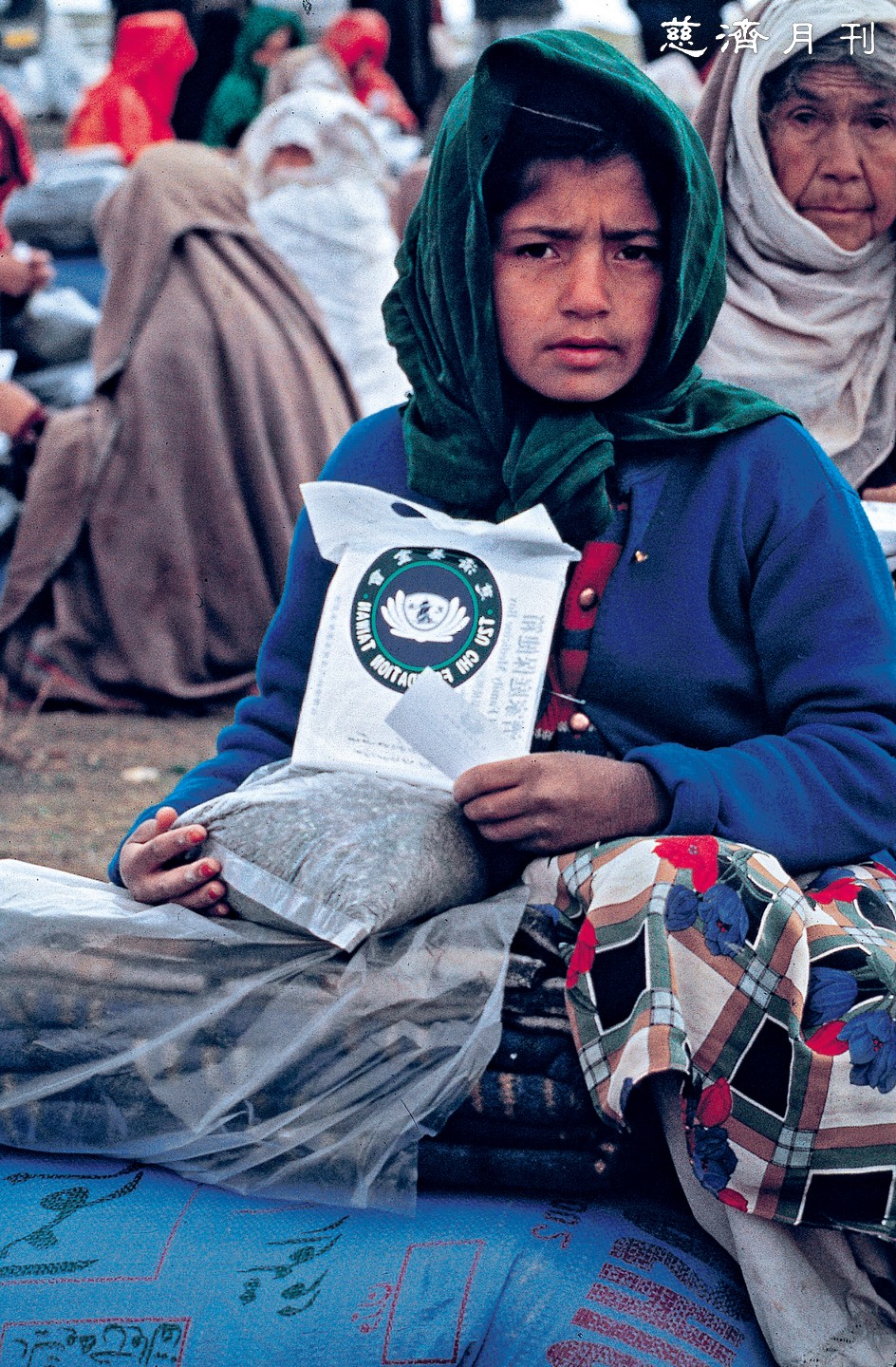

查爾斯說:「獅子山人早飯、午飯、晚飯都吃大米,所以大米對我們來說非常寶貴。當時慈濟送來免開火烹煮的速食米飯,只需熱水或冷水沖泡即可食用。可以想像,這樣的食物對被封鎖在家、無法覓食的人們來說,有多大的用處!是慈濟的支援,讓那些家庭獲得足夠的食物。」

「另外,慈濟還為健康檢查站、治療中心和收容中心,帶來毛毯和可摺疊的福慧床。當人們生病時,那些床提供可以躺臥睡覺的空間。」查爾斯細數慈濟當年帶來的這些實實在在的物資:「慈濟是一個令人信任的基金會和合作夥伴。」

災難發生時會想到的人

在完成伊波拉疫情的急難救助工作之後,慈濟沒有離開,而是繼續陪伴飽經滄桑卻依然樂觀的人們。

「這十年來,慈濟一直提供大米、五穀粉、鞋子、牛奶、舊衣物及許多不同的物資。當災難發生時,包括國家災難管理機構在內的所有人,首先想到的都是慈濟支持的明愛會、希利基金會、蘭頤基金會(Lanyi Foundation)以及紅十字會。」

「如果有人問,你們可以支援這場災難嗎?我們會說,我們沒有資源,但是可以問一下合作夥伴。一旦慈濟批准,我們就能動員五十名志工前往現場分發毛毯。即使災難在午夜發生,災民也能在兩、三個小時內有地方睡覺。」查爾斯說。

慈濟志工提供的物資,匯集了來自世界各地的愛心;而慈濟合作的這些慈善組織,也都是志同道合的夥伴,讓志工可以把工作推進得更好。

「來自臺灣農委會的愛心米,花蓮靜思精舍師父們做的五穀粉,還有環保毛毯、環保餐具,透過我們合作夥伴的協助發放出去。」曾慈慧細數大家的分工—蘭頤基金會的重點在於婦女謀生;希利基金會重在醫療,例如助產士培訓的規畫;明愛會比較多元,協助慈濟做個案管理、農作物的生產,在貧民區進行防災教育的宣導,最重要的是協助每年臺灣人道援助白米到獅子山的清關作業等。

曾慈慧形容,就像一張椅子有四隻腳,每一個合作共善的團隊都扮演不同的角色,缺一不可,用一分感恩的心,把慈濟在國際賑災方面及時、尊重、務實的理念帶到獅子山各地社區。

慈濟二○二二年起向本地農業組織採購白米加入賑濟發放,農民也能獲得收入改善生活(圖1);在南方省,慈濟和蘭頣基金會合辦縫紉職訓班,婦女學員習得一技之長(圖2)。

我們和慈濟走同一條路

急難救助和賑災發放之外,慈濟志工也放眼獅子山共和國的長期發展。按照聯合國永續發展目標的指導,從消除貧窮、消除飢餓、良好健康與福祉、優質教育、性別平等的多重維度,幫助人們從內戰、疫情、災難的廢墟中重新站起來。

二○二二年,慈濟志工開始向塔卡克雷內婦女農民協會(Takaleneh Women Farmer’s Association)採購大米,每年五十公斤裝十萬袋用於濟貧。這個位於西北省省會坎比亞市(Kambia)的農民協會擁有一千多公頃田地,以社區婦女為主要勞動力,讓她們可以透過農耕,為家人謀得更好的生活。

「婦女們有錢,也有食物可以吃,能把孩子送去學校。我自己沒有上過學,但是現在每天早上八點到十二點都在學習。」協會主席伊莎塔‧費伊卡‧塞西(Isata Feika Sessy)說。

慈濟是第一個下大量訂單的採購者,讓協會有資本可以購買機械設備,翻修社區的廁所,為成員的家裏添購電器。如今世界糧食計畫署(World Food Programme)也加入採購行列,還提供太陽能灌溉系統,讓協會從一年二收升級為一年三收。

試想,假如查爾斯的母親當年也可以透過農耕支付兒子的學費,也許可以省去許多辛苦。這正是慈濟在獅子山共和國努力的方向―為當地人提供可持續的經濟來源,授人以漁,讓他們的勤勞和堅韌,不再被動盪的環境辜負。

伊波拉病毒疫情讓很多孩子痛失雙親,淪落為孤兒。居住在科因杜的瑪麗‧芬達爾‧瑟塞(Mary Finda Sesay),經常招呼孤兒到家中吃飯,還給他們募來生活必需品,「有時小孩子會路過賣柴火,我會買下柴火,喊他們來吃飯。我告訴他們,如果你的朋友也是孤兒,明天也把他們帶來。有時我看到孩子腳上穿著兩隻不同尺寸的鞋子,會請他們把鞋子脫下來,我會幫他們找一雙涼鞋穿。」

在後來的幾年,瑟塞不但一直為孤兒提供食物,還憑藉一己之力建立起「一起微笑孤兒院」(Smile with Us Orphanage),它同時也是一所學校,專門為伊波拉遺孤提供安全的空間。但要照顧這麼多孩子,瑟塞承受的經濟壓力可想而知。

從二○一六年開始,查爾斯就持續為瑟塞送去慈濟提供的食物、衣物等物資,成為這位慈悲女性堅實的後盾。

瑟塞感恩地說:「願上帝祝福你們,我真的很感恩。你們是我的姊妹,因為我能看到你們眼中感動的淚水,和我當年試圖把孩子們集中在一起的感受一模一樣。我認為我和慈濟,我們走的是一條路。」

當地志工瑪格麗特‧巴希(右)穿上慈濟灰色志工服成為生力軍,長期且深度了解鄉親的需求。

過往傷疤綻放新的光芒

二○二五年初,曾慈慧再一次來到獅子山共和國。「我們一抵達自由城機場,就看到燈火通明,有空調,行李搬運也全部電腦化。在科因杜,整個社區有好多攤販,環境跟以前差別非常大。很多婦女集結在一起做手工藝品,用沙土混合做磚頭,改善家裏的生活環境。」

那些年的創傷,獅子山人不會忘記,卻也不願意沉陷於回憶的痛楚。查爾斯可以清晰地看到祖國的變化和成長,同時也知道還有很長的重建路要走。

「我們經歷了許多艱難與困苦,最終獅子山人民達成共識:我們應該原諒,但永遠不會忘記。我們所經歷的痛苦,每次回想起來仍然歷歷在目。我原諒所有將我捲入爭端的人,這也是我選擇服務的原因。」查爾斯莊嚴地說。

慈濟與獅子山共和國相伴十年,沒有計畫離開,而是想要更深地扎根社區,透過培養更多像查爾斯這樣無私、熱忱的本地人才,讓他們帶動自己的祖國和人民,一步步地走向未來。

「第一個十年,慈濟由急難救助為緣起,在那之後我們看到整個社區需要環保的帶動、水資源的重建,還有健康、食物米糧在地化的採購,最重要的是農耕婦女的賦權,這些是我們在第一個十年要做到的。」

「第二個十年,慈濟的主軸就是人才培育。我們現在有自己的會所,有三十二位志工投入培訓;其中我們的同仁瑪格麗特‧巴希(Margaret Bassie),真的穿起灰衣制服,很驕傲、很感恩能成為慈濟人。」曾慈慧說。

查爾斯在二○二三年出版一本自傳,書名就叫做《從童兵到人道工作者:傷疤中綻放的光芒》(From a Child Soldier to a Humanitarian: The Journey of Turning Scars to a Star)。「傷疤中綻放的光芒」這個副標題,不但是他對自己生平的總結,也是對獅子山和獅子山人民最好的描述―傷疤也許不會憑空消失,但獅子山人勇敢又堅韌,在慈濟的陪伴和幫助下,相信他們一定可以透過努力,讓過往的傷疤綻放出新的光芒。(原文刊登於《慈濟美國世界》雙月刊第259期 獅子山共和國:傷疤中綻放的光芒)

查爾斯(右)曾被迫成為獅子山共和國內戰中的童兵,如今是慈濟在當地助貧的重要合作夥伴。

獅子山共和國的人道工作者查爾斯,

歷經血腥內戰和伊波拉疫情,

與慈濟並肩從緊急賑災到深耕在地,

十年來見證不同信仰和膚色的組織人員融洽合作,

還有同胞如何艱難又堅韌地走向未來。

獅子山共和國的人道工作者查爾斯,歷經血腥內戰和伊波拉疫情,與慈濟並肩從緊急賑災到深耕在地,十年來見證不同信仰和膚色的組織人員融洽合作,還有同胞如何艱難又堅韌地走向未來。

二○二五年,慈濟迎來走入獅子山共和國(Sierra Leone)的第十年―二○一五年慈濟與合作組織首次展開賑災時,獅子山正在遭受伊波拉病毒(Ebola virus)的侵襲,讓很多人本就困苦的生活更加艱辛。那時慈濟送去福慧床、香積飯等應急物資,並在疫情結束後選擇留下來。

在慈濟活動現場,都可以看到一位本地志工的身影。他嗓音洪亮,說話擲地有聲,時而用克里奧語(Krio)與當地民眾交流,時而用流利的英語與慈濟志工溝通。他是伊斯梅爾‧阿福來德‧查爾斯(Ishmeal Alfred Charles),是慈濟在獅子山的合作組織天主教明愛會自由城分會(Caritas Freetown)及希利國際救濟基金會(Healey International Relief Foundation)的專案負責人。

「查爾斯非常重要,他對這裏的社區非常了解,也有很強的號召力,是我們整個專案的一塊瑰寶。」深耕獅子山社區多年的慈濟基金會國際長曾慈慧說。

從查爾斯堅定的語氣和自信的神態,很難猜出他曾經與獅子山一樣,經歷過何等的困苦和動盪……

二○二四年五月,自由城一處貧民區大火,慈濟與合作夥伴天主教明愛會、希利基金會、蘭頤基金會志工接力供食長達二十一天。(相片提供/花蓮本會)

從幸福童年到童兵煉獄

查爾斯屬於千禧一代,八○年代生在獅子山首都自由城(Freetown)的一個普通家庭,「我的家庭非常幸福,雖然不算富裕,但也不算貧窮。我父親是一名礦工,在我出生那天,他剛好找到一枚鑽石,這讓我們家的生活變得寬裕一些,所以家人總說我天生好運。我小時候有一個強烈的願望,那就是成為一名醫師。對我來說,醫師是天使。」

然而查爾斯的童年在一九九一年三月二十三日戛然而止—獅子山革命聯合陣線(Revolutionary United Front)發動叛亂、政府隔年被推翻,開啟了一場漫長、血腥的內戰。

內戰爆發時,我和母親住在一起。母親聽說叛軍正在召募小孩子,非常擔心我的安全,幫我買了一張巴士票,把我送上車,讓我去父親居住的科諾區(Kono District)。

沒想到科諾成為叛軍的重要據點—那裏有鑽石礦,也是獅子山的糧倉。當叛軍從科諾市中心發動攻擊時,父親對繼母和我說:『你們最好走遠一點,這樣才安全。』

我們徒步走了數英哩,來到凱內馬區(Kenema District)。聽說叛軍又再逼近,我們決定躲進叢林。但叛軍從遠處發現我們煮食的煙火,循著小路抓住了我們。叛軍俘虜年輕男孩,教我們怎麼開槍,讓我們進入軍營,成為叛軍的一員。我當時總是假裝很困惑,不知道發生了什麼事,因為我不想給人們帶來痛苦。

他們給小孩子毒品,強迫我們去做不該做的事,還會因為你殺了家人和親戚,給你升軍銜。這就是他們培養童兵的手段。孩子吸了毒,就不會把人當成人看。叛軍這樣利用孩子,是因為孩子很天真、很容易被洗腦。在那個年紀,孩子無法為自己的行為負責,但訓練他們的成人,卻清楚地知道自己在做什麼。

查爾斯的記憶深處,有些片段永遠無法抹去……

母親的愛翻轉孩子命運

叛軍與彼時的政府起了重大分歧,談判條件沒被滿足,開始迫害無辜平民。當時的驚險,查爾斯歷歷在目。

叛軍問我們:『你要短袖還是長袖?』如果你說短袖,他們會砍斷你的半條手臂;如果你說長袖,他們會砍掉你的手。血淋淋的斷手在地上跳動,彷彿在為被斬斷的生命掙扎……

我的朋友亞伯杜(Abdul)當時排在我前面,他的手被砍斷了。就在那時,西非國家經濟共同體(ECOWAS)的戰鬥機飛來,叛軍分散注意力,開始向空中射擊,讓我們得以趁機逃脫……

逃離叛軍部隊後,年幼的查爾斯流落到離家人很遠的一個鎮上,靠洗碗為生,直到母親的朋友無意中看到他。

那個年代還沒有手機,我媽媽無法直接聯繫我;她賣掉她的財產,請她朋友把錢帶給我,這樣我才回到自由城。

媽媽住在很偏遠的惠靈頓社區(Wellington),但她要去戈德里奇(Goderich)賣碎石,因為那裏的人比較富裕。在採石場或叢林中找到大塊的鐵石之後,媽媽就會坐下來,把那些石頭用錘子敲成小碎塊,再按盤賣給蓋房子的人用。

在那個年代,每盤碎石只能賣兩千利昂(獅子山共和國貨幣),不到二十美分。我媽媽就是靠這筆收入,支付我每週上學的交通費和午餐費。

說起母親無私的愛,查爾斯忍不住潸然淚下,「今天我能夠成為這樣的人,全靠媽媽的付出。她不惜靠敲石頭,也要確保我能繼續上學,因為她深知教育的價值。」

自由城貧民區居民在垃圾擠壓而成的土地上生活,每逢大雨飽受水患之苦(圖1);慈濟長期關懷、提供物資,二○一九年時任美國總會副執行長的曾慈慧(圖2左二)為明愛會基督國王醫院致贈五穀粉。(圖2/Desmond Jones攝影)

疫情下令人信任的朋友

在家人的資助下,查爾斯得以進入大學,繼續深造。他沒有忘記兒時的夢想,還是一心想要當醫師,但因為數學成績不夠好,也沒有足夠的經濟實力,不能選擇科學專業。

「進入大學之後,輔導老師跟我提到一個叫做『和平與衝突研究』(Peace and Conflict Studies)的專業。她告訴我,這個專業可以為聯合國工作或加入慈善機構成為援助工作者。這樣雖然不是醫師,我仍然可以幫助其他人。」

經過近十一年的內戰,獅子山共和國在二○○二年迎來和平。據聯合國估計,有五萬到七萬人因之喪命,超過兩百萬人流離失所,也就是說全國人口的三分之一,都成為境內難民。

可是又一場災難在二○一四年重創這飽受苦難的國度,也正是這場災難,結下了慈濟、獅子山共和國及查爾斯之間的緣。

「慈濟的援助在二○一五年來到獅子山,當時我們正遭受伊波拉疫情的摧殘,面臨困境―有很多人死亡,很多人在掙扎,很多人沒有任何辦法活下去。」當時已經如願成為一名人道主義工作者的查爾斯回憶。

曾慈慧依稀記得初到獅子山共和國看到的景象:「二○一六年我們去的時候,從機場走出來看不到任何燈光。很明顯沒有電,到處都是黑漆漆的一片。我們到東部的小城科因杜(Koindu),那裏地理位置偏遠,再加上被貼上伊波拉病毒的標籤,外人避之唯恐不及,民眾生活非常辛苦。」

在這個艱難的時刻,慈濟志工的到來像是一顆溫暖的定心丸。二○一五年起,透過與天主教明愛會、希利基金會和其他慈善組織的合作,慈濟把一批批急需的物資送達。

查爾斯說:「獅子山人早飯、午飯、晚飯都吃大米,所以大米對我們來說非常寶貴。當時慈濟送來免開火烹煮的速食米飯,只需熱水或冷水沖泡即可食用。可以想像,這樣的食物對被封鎖在家、無法覓食的人們來說,有多大的用處!是慈濟的支援,讓那些家庭獲得足夠的食物。」

「另外,慈濟還為健康檢查站、治療中心和收容中心,帶來毛毯和可摺疊的福慧床。當人們生病時,那些床提供可以躺臥睡覺的空間。」查爾斯細數慈濟當年帶來的這些實實在在的物資:「慈濟是一個令人信任的基金會和合作夥伴。」

災難發生時會想到的人

在完成伊波拉疫情的急難救助工作之後,慈濟沒有離開,而是繼續陪伴飽經滄桑卻依然樂觀的人們。

「這十年來,慈濟一直提供大米、五穀粉、鞋子、牛奶、舊衣物及許多不同的物資。當災難發生時,包括國家災難管理機構在內的所有人,首先想到的都是慈濟支持的明愛會、希利基金會、蘭頤基金會(Lanyi Foundation)以及紅十字會。」

「如果有人問,你們可以支援這場災難嗎?我們會說,我們沒有資源,但是可以問一下合作夥伴。一旦慈濟批准,我們就能動員五十名志工前往現場分發毛毯。即使災難在午夜發生,災民也能在兩、三個小時內有地方睡覺。」查爾斯說。

慈濟志工提供的物資,匯集了來自世界各地的愛心;而慈濟合作的這些慈善組織,也都是志同道合的夥伴,讓志工可以把工作推進得更好。

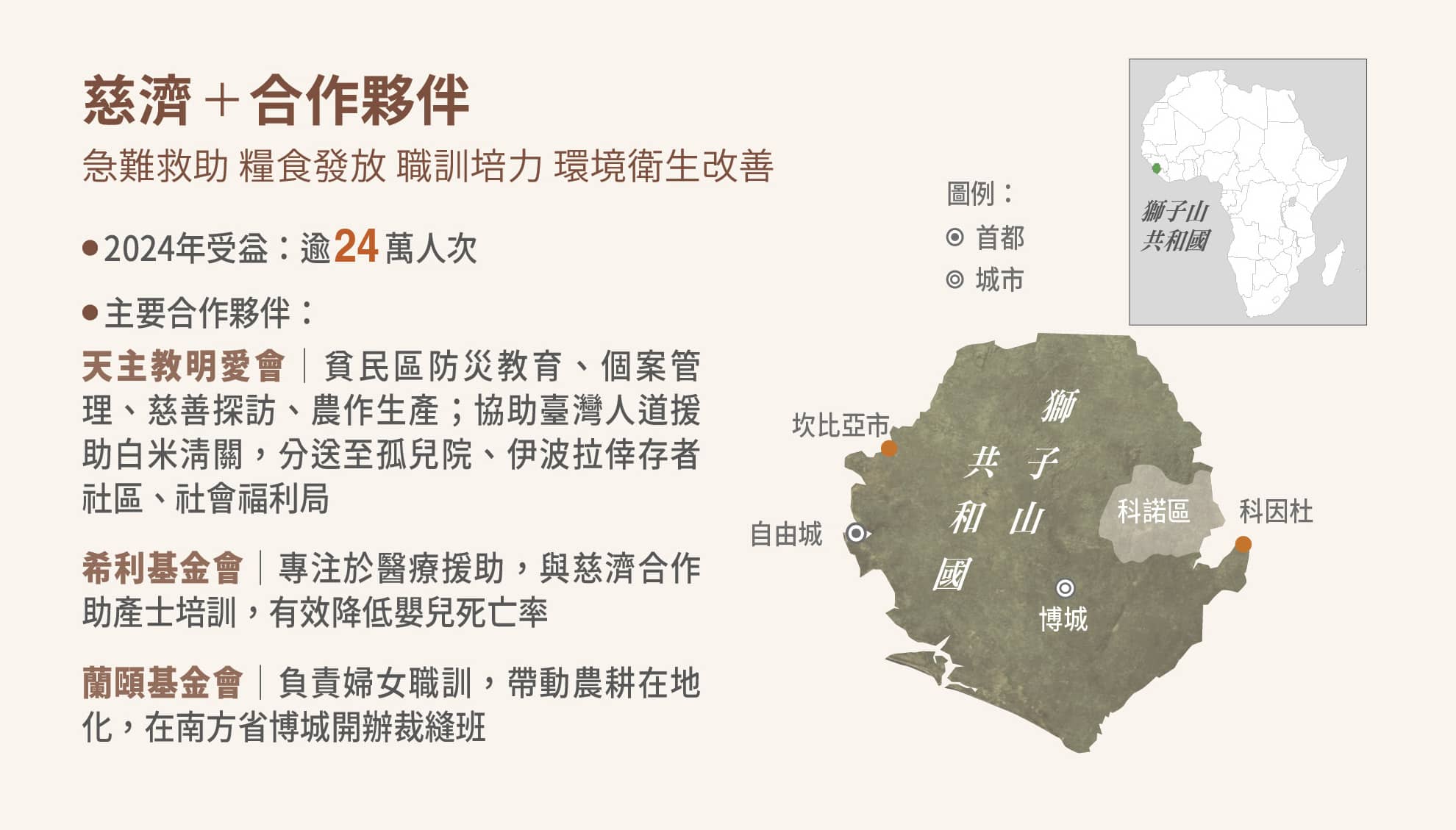

「來自臺灣農委會的愛心米,花蓮靜思精舍師父們做的五穀粉,還有環保毛毯、環保餐具,透過我們合作夥伴的協助發放出去。」曾慈慧細數大家的分工—蘭頤基金會的重點在於婦女謀生;希利基金會重在醫療,例如助產士培訓的規畫;明愛會比較多元,協助慈濟做個案管理、農作物的生產,在貧民區進行防災教育的宣導,最重要的是協助每年臺灣人道援助白米到獅子山的清關作業等。

曾慈慧形容,就像一張椅子有四隻腳,每一個合作共善的團隊都扮演不同的角色,缺一不可,用一分感恩的心,把慈濟在國際賑災方面及時、尊重、務實的理念帶到獅子山各地社區。

慈濟二○二二年起向本地農業組織採購白米加入賑濟發放,農民也能獲得收入改善生活(圖1);在南方省,慈濟和蘭頣基金會合辦縫紉職訓班,婦女學員習得一技之長(圖2)。

我們和慈濟走同一條路

急難救助和賑災發放之外,慈濟志工也放眼獅子山共和國的長期發展。按照聯合國永續發展目標的指導,從消除貧窮、消除飢餓、良好健康與福祉、優質教育、性別平等的多重維度,幫助人們從內戰、疫情、災難的廢墟中重新站起來。

二○二二年,慈濟志工開始向塔卡克雷內婦女農民協會(Takaleneh Women Farmer’s Association)採購大米,每年五十公斤裝十萬袋用於濟貧。這個位於西北省省會坎比亞市(Kambia)的農民協會擁有一千多公頃田地,以社區婦女為主要勞動力,讓她們可以透過農耕,為家人謀得更好的生活。

「婦女們有錢,也有食物可以吃,能把孩子送去學校。我自己沒有上過學,但是現在每天早上八點到十二點都在學習。」協會主席伊莎塔‧費伊卡‧塞西(Isata Feika Sessy)說。

慈濟是第一個下大量訂單的採購者,讓協會有資本可以購買機械設備,翻修社區的廁所,為成員的家裏添購電器。如今世界糧食計畫署(World Food Programme)也加入採購行列,還提供太陽能灌溉系統,讓協會從一年二收升級為一年三收。

試想,假如查爾斯的母親當年也可以透過農耕支付兒子的學費,也許可以省去許多辛苦。這正是慈濟在獅子山共和國努力的方向―為當地人提供可持續的經濟來源,授人以漁,讓他們的勤勞和堅韌,不再被動盪的環境辜負。

伊波拉病毒疫情讓很多孩子痛失雙親,淪落為孤兒。居住在科因杜的瑪麗‧芬達爾‧瑟塞(Mary Finda Sesay),經常招呼孤兒到家中吃飯,還給他們募來生活必需品,「有時小孩子會路過賣柴火,我會買下柴火,喊他們來吃飯。我告訴他們,如果你的朋友也是孤兒,明天也把他們帶來。有時我看到孩子腳上穿著兩隻不同尺寸的鞋子,會請他們把鞋子脫下來,我會幫他們找一雙涼鞋穿。」

在後來的幾年,瑟塞不但一直為孤兒提供食物,還憑藉一己之力建立起「一起微笑孤兒院」(Smile with Us Orphanage),它同時也是一所學校,專門為伊波拉遺孤提供安全的空間。但要照顧這麼多孩子,瑟塞承受的經濟壓力可想而知。

從二○一六年開始,查爾斯就持續為瑟塞送去慈濟提供的食物、衣物等物資,成為這位慈悲女性堅實的後盾。

瑟塞感恩地說:「願上帝祝福你們,我真的很感恩。你們是我的姊妹,因為我能看到你們眼中感動的淚水,和我當年試圖把孩子們集中在一起的感受一模一樣。我認為我和慈濟,我們走的是一條路。」

當地志工瑪格麗特‧巴希(右)穿上慈濟灰色志工服成為生力軍,長期且深度了解鄉親的需求。

過往傷疤綻放新的光芒

二○二五年初,曾慈慧再一次來到獅子山共和國。「我們一抵達自由城機場,就看到燈火通明,有空調,行李搬運也全部電腦化。在科因杜,整個社區有好多攤販,環境跟以前差別非常大。很多婦女集結在一起做手工藝品,用沙土混合做磚頭,改善家裏的生活環境。」

那些年的創傷,獅子山人不會忘記,卻也不願意沉陷於回憶的痛楚。查爾斯可以清晰地看到祖國的變化和成長,同時也知道還有很長的重建路要走。

「我們經歷了許多艱難與困苦,最終獅子山人民達成共識:我們應該原諒,但永遠不會忘記。我們所經歷的痛苦,每次回想起來仍然歷歷在目。我原諒所有將我捲入爭端的人,這也是我選擇服務的原因。」查爾斯莊嚴地說。

慈濟與獅子山共和國相伴十年,沒有計畫離開,而是想要更深地扎根社區,透過培養更多像查爾斯這樣無私、熱忱的本地人才,讓他們帶動自己的祖國和人民,一步步地走向未來。

「第一個十年,慈濟由急難救助為緣起,在那之後我們看到整個社區需要環保的帶動、水資源的重建,還有健康、食物米糧在地化的採購,最重要的是農耕婦女的賦權,這些是我們在第一個十年要做到的。」

「第二個十年,慈濟的主軸就是人才培育。我們現在有自己的會所,有三十二位志工投入培訓;其中我們的同仁瑪格麗特‧巴希(Margaret Bassie),真的穿起灰衣制服,很驕傲、很感恩能成為慈濟人。」曾慈慧說。

查爾斯在二○二三年出版一本自傳,書名就叫做《從童兵到人道工作者:傷疤中綻放的光芒》(From a Child Soldier to a Humanitarian: The Journey of Turning Scars to a Star)。「傷疤中綻放的光芒」這個副標題,不但是他對自己生平的總結,也是對獅子山和獅子山人民最好的描述―傷疤也許不會憑空消失,但獅子山人勇敢又堅韌,在慈濟的陪伴和幫助下,相信他們一定可以透過努力,讓過往的傷疤綻放出新的光芒。(原文刊登於《慈濟美國世界》雙月刊第259期 獅子山共和國:傷疤中綻放的光芒)