686期有聲書導讀

685期有聲書導讀

684期有聲書導讀

683期有聲書導讀

食・農・教育

台南市私立慈済高校小学部では、教室での給食の食べ残しはほぼゼロに近い。

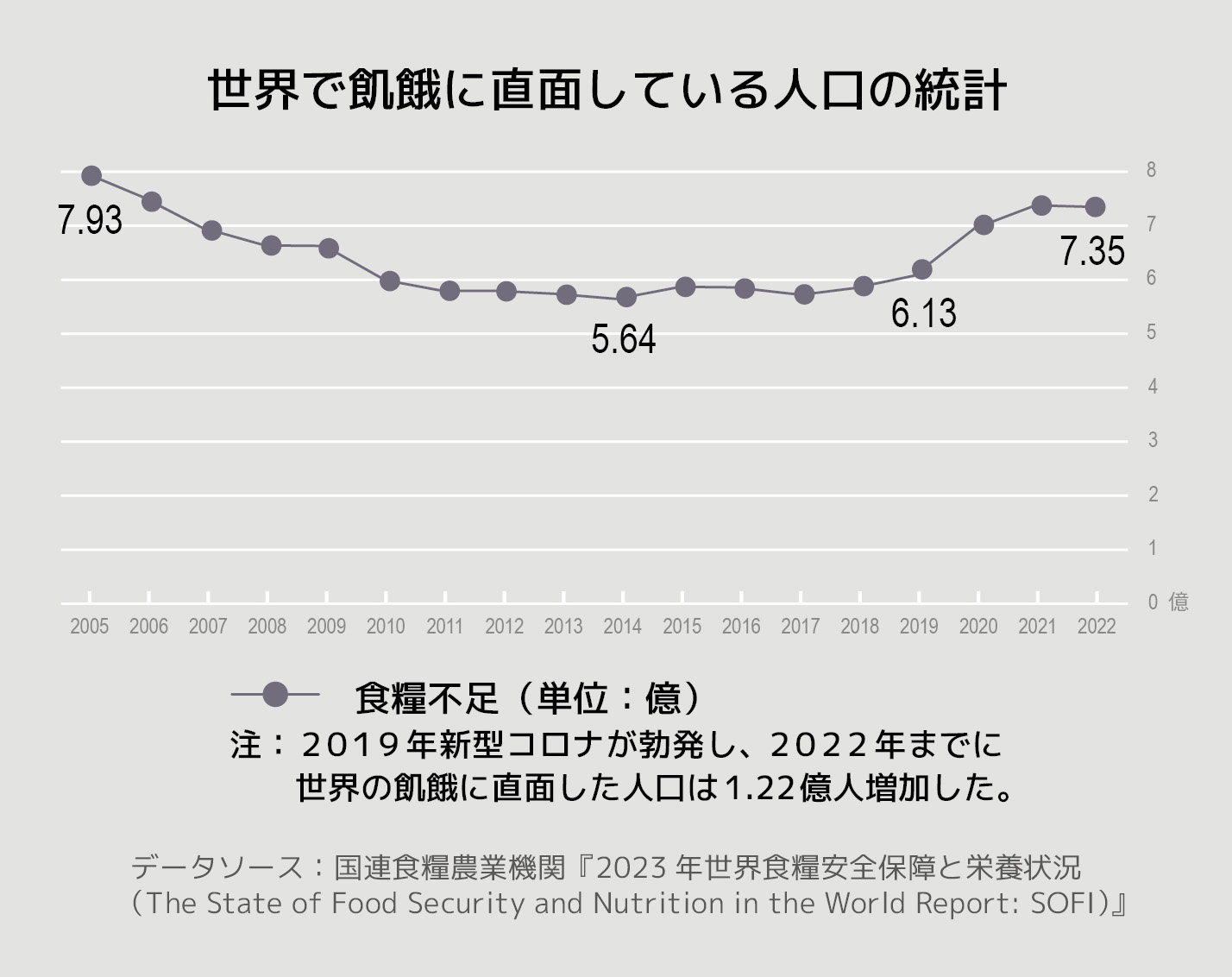

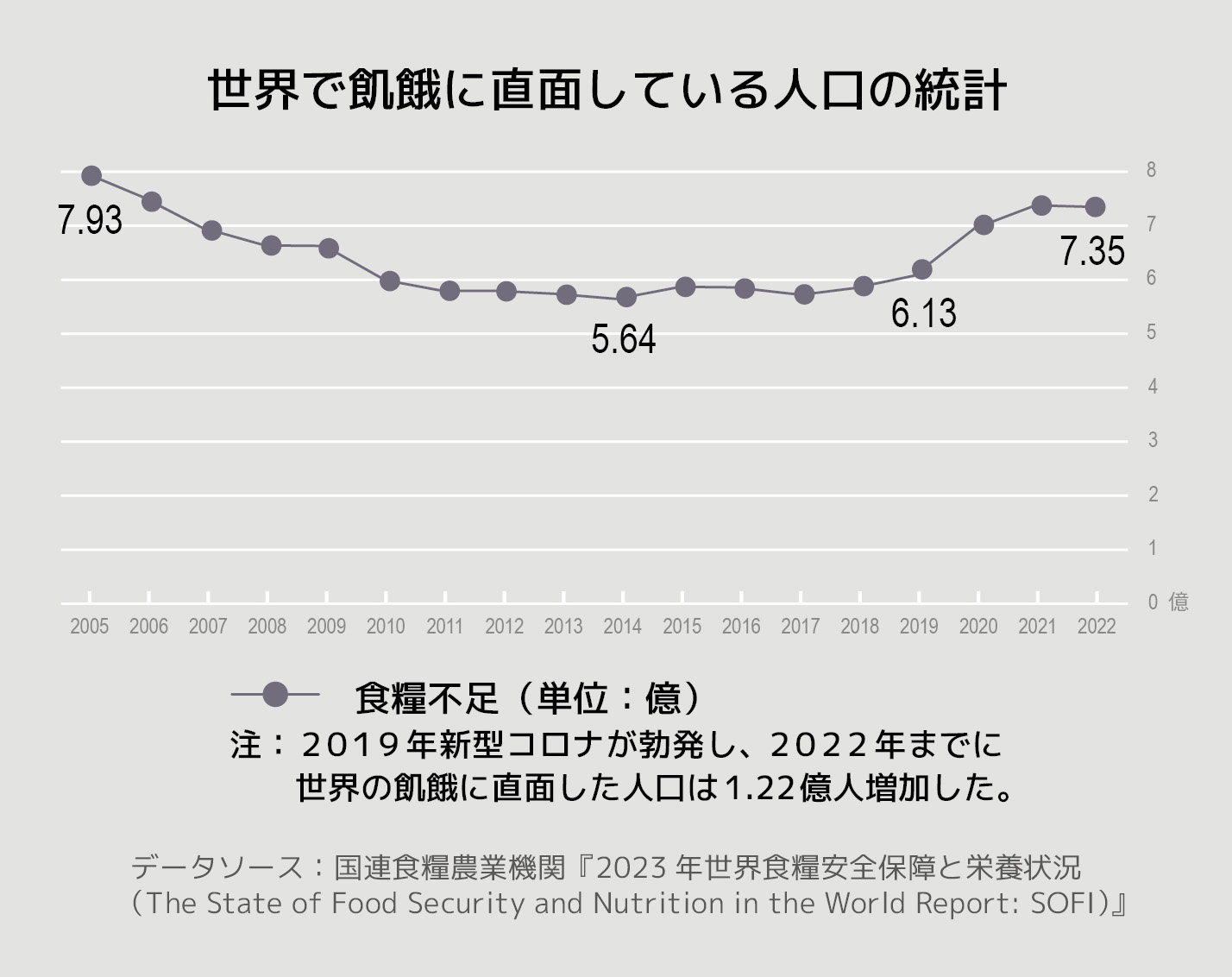

世界で飢餓に苦しんでいる人口が七億人を突破した今、食べる分だけ取ることは、一種の美徳である。

小学生による食品ロス削減への取り組みは、食べ残しを減らすための改善策によって、この危機を覆すことに成功した。

台南市私立慈済高校小学部では、教室での給食の食べ残しはほぼゼロに近い。

世界で飢餓に苦しんでいる人口が七億人を突破した今、食べる分だけ取ることは、一種の美徳である。

小学生による食品ロス削減への取り組みは、食べ残しを減らすための改善策によって、この危機を覆すことに成功した。

各クラスの食べ残しは120グラム

台南市私立慈済高校小学部の一日あたりの給食の食べ残しは、三年前の三十五キロから今では三キロにまで減り、平均すると一クラス僅か百二十グラムである。

六百人余りの小学生はいかにして成し遂げたのか?

小学部の教室で、生徒は順番に給食を取り、給食トレーにお椀を載せることで、整然とした盛り付けになり、色や香りや味を引き出していた。

「

米粒も野菜もスープも、苦労して得たもので、ゆっくり噛んで味わい、天下の衆生の恩に感謝しましょう」。給食の時間になると、台南市私立慈済高校小学部から「感謝の歌」が聞こえてくる。福を惜しみ、食を惜しむ考え方は、日々の繰り返しによって潜在意識化し、多くのクラスでは食べ残しゼロ運動で、「お皿を空にする」目標を達成している。

台南市私立慈済高校小学部教頭の顔秀雯(イェン・シュウウェン)さんが、二〇二一年に始まった「お皿を空にする(食べ残しゼロ)」活動の由来を説明した。食べ残しを改善の目標にした理由は、生徒たちがセントラルキッチンを参観した際に、一回の給食で、六百人余りの生徒が作り出す食べ残しの量を軽んじてはならないことを実感したからだ。

当時の食べ残し量はどれくらいだったのか?顔さんは詳細に記録を残していた。同校小学部で出る食べ残し量は、一日で三十五キロであった。他の同程度規模の学校と比較すると多くはなかったが、「一学期に百日の登校日があると計算すると、三千五百キロ、つまり三・五トンの食べ残しが出ることになるのです」。

この事は顔さんを驚愕させ、「先ず食べ物の背景にある生産や輸送から出るカーボンフットプリントの問題を除外しても、食糧の生産につぎ込んだお金と農民の苦労を考え、更に世界で飢えている人口があまりにも多すぎるのに、私たちは食べ物を浪費していたのです!そこで皆で食べ物を残さない運動から着手しました」。

好き嫌いの組み合わせ

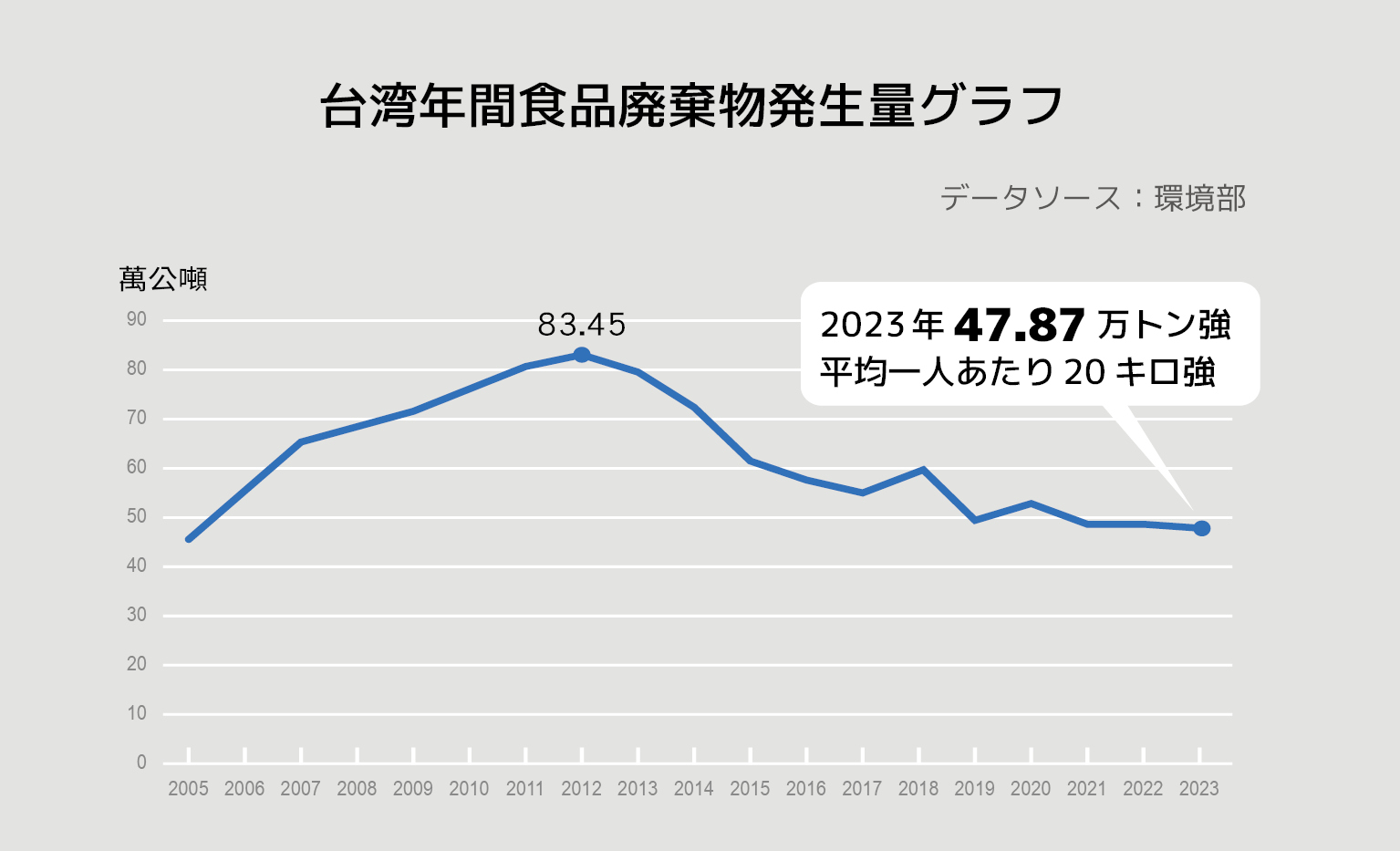

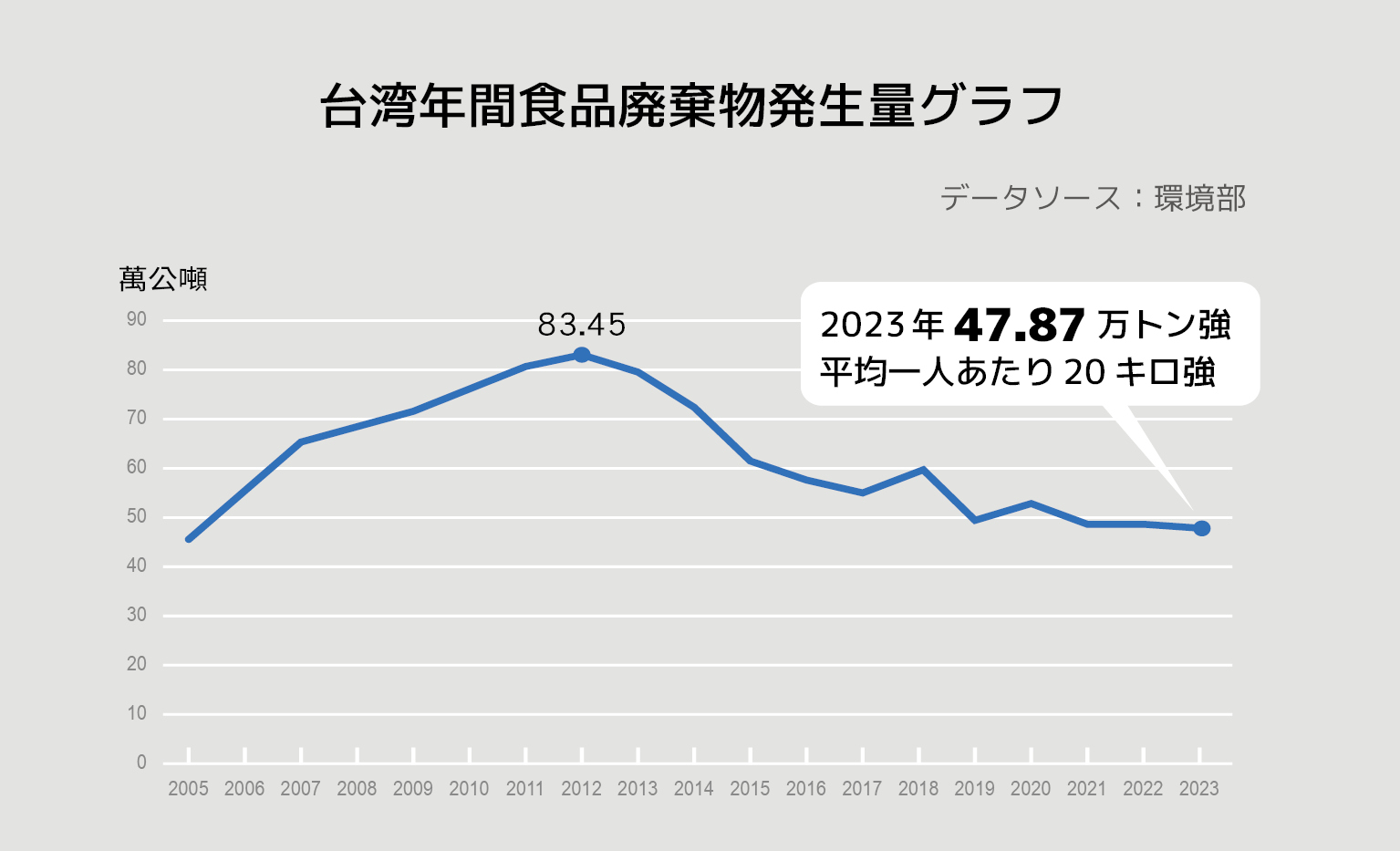

環境部の統計によると、台湾のこの十年間に家庭から出た生ゴミの回収量は、一人あたり年平均で二十四キロに達した。台湾全土の五十万トン余りの生ゴミに、生産と販売の過程で出た規格外品や売れ残りにより廃棄された物を加えると、一年間の食品ロスの総量は百万トン以上になる!

三年前、顔さんは生徒を連れて、環境部とアメリカ環境保護庁が共同で行った「台米エコ・キャンパス」(US-Taiwan Eco-Campus)プロジェクトに参加した。その主旨は、生徒が自主的に様々な環境問題を解決するようにと期待したもので、その内の一項目が「サステナブルフード」(持続可能な食)である。「私たちは学校のセントラルキッチンで栄養士がどのように給食の献立を作っているのかを聞き、残った食べ物の処理状況を観察して、初めて分かったのです!わあ!生ゴミが本当に少なくない!」。

台米エコ・キャンパスプロジェクトのサステナブルフードチームに参加した生徒は、インターネットで資料を集め、三人寄れば文殊の知恵で、最後は「光盤」(空の皿)というプロジェクトネームに決定した。校内で食べ残し削減を宣伝し、教師や生徒に食べ物を浪費せず、捨てる食べ残しを極力減らすよう呼びかけた。同校生たちは特別に、「お皿を空にする大使」の賞状を作成し、着実に食べ残しゼロを実践した優秀クラスを奨励した。

第一回「お皿を空にする」運動を推進した小学生のメンバーで、今では中学二年生になった魏靖軒(ウェイ・ジンシュェン)さんによれば、小学生は計量と記録に不慣れなので、この活動には教師と生徒が一緒に参加し、横で教師がサポートした。

小学部の教師と生徒が取り組みを始めたのみならず、セントラルキッチンを請け負う業者も協力し、小学生が発起したこの運動を正面から捉え、各クラスの計量測定を手助けするだけでなく、クラス毎の毎日の人数の変化に合わせて、おかずの量も調整した。

例えばコロナ禍の間、生徒は学校に登校することができなかったため、給食を食べる人が減り、担任教師はセントラルキッチンに主食とおかずの量を減らすよう知らせた。生徒たちも互いに、取った分のご飯とおかずは全部食べるよう呼びかけた。仮に給食用容器に残り物があれば、皆で一口ずつ分け、捨てるものがないようにして、クラスの名誉を保った。

その他、ベテラン栄養士の方でも、どの料理が生徒に比較的人気がないか等、献立を考える時に工夫して、細心の注意を払っている。栄養士の葉佳紋(イェ・ジャウェン)さんは料理の小さなコツを話してくれた。「苦瓜などは、子供に食べてもらうために、メイン料理にはしません。ピーマンも横に添えるだけです。私たちは子供が食べてくれるような方法で作ります。例えば、好きな物と嫌いなものを同じ料理に入れ、彼らに美味しいものを食べながら苦手なものも一緒に食べてもらうのです」。

数値化して食べ残しをコントロール

教師、生徒、給食提供者の協力の下、食べ残し削減効果が徐々に現れた。「お皿を空にする」運動は先学期の二〇二一年九月から始まって十二月までに、全校の食べ残し量は一トンを下回り、九百キロ余りになった。一学期を百日と計算すると、全校の一日の食べ残しが僅か九キロになったのに等しい!以前の一日三十五キロと比較すると、改善の効果は顕著に現れていた。

その年度の二学期、即ち二〇二二年の一月から六月までの間、更に一学期で三百キロという記録を立て、一日の食べ残し量が僅か三キロという好成績を残した。小学部二十五クラスで、各クラス一日に平均して僅か百二十グラムの食べ残しを出しただけに等しい。

その過程では紆余曲折もあった。全校の食べ残し量が既に一日二十キロまで減っていた頃のある日、給食を終えて、教師と生徒たちがいつものように食べ残しの重さを計ったところ、数字が三十五キロに跳ね上がっていたことに愕然した。驚きのあまり、皆で骨の折れる作業に関わらず、答えを探し始めた。

「結果として分かったことは、あの日はうどんだったのですが、うどんと豆腐は歯ごたえがあり過ぎた上に、比較的大きく切られていたのです」。顔さんの記憶によると、あの日食べ残しが最も多かったのは一年生と二年生で、低学年の生徒はちょうど乳歯から永久歯に生え変わる段階で、咬合力も咀嚼力も比較的弱く、硬めの食材は食べるのが遅く、少なくなるため、食べ残しは自然と増加する、という。セントラルキッチンチームは「うどん事件」の経験を活かして、献立を作る時は、同様の状況が再び起きないようにしている。

「食の安全面では、セントラルキッチンが残留農薬を検出する機器を設置してくれたので、とても感謝しています。農薬を測定し、以前に一部不合格の野菜を返品したこともあり、台湾全土でこのような取り組みをしているところは少ないのです」。姚智化(ヤォ・ヅーファ)校長によれば、同校の給食請負業者は、菜食調理に長けており、幼稚園から高校までの各学年の生徒に必要な栄養を考え、また中学、高校生の夜の自習時間には夕食を提供しているため、仕事量が増えても依然として全力で協力してもらっている。

「厨房はとても配慮してくれています。生徒や保護者から学校の食事がまずいとか量が足りないというクレームは殆ど聞かれません。この点を達成するのはとても難しいのですが、貴重なことでもあるのです」と姚校長が称賛した。

食事後、5年生の感恩クラスの生徒が食缶等を返却する様子。食べ残しの計量と回収が待っている。そのクラスは食べ残し削減の目標を達成し、教室のドアには「お皿を空にする大使」の賞状が掛けられてあった。

食べ残しの計量は毎日給食後の日課で、多くのクラスはいつも食べ残しゼロを達成しているが、少数のクラスは食べ残しがあっても、グラム単位である。

「カーボンフットプリントの検証」児童版

同校小学部は「お皿を空にする」運動を推進し、実際に計量したデータを用いて、教師や生徒たちに食べ残し問題の深刻さを知ってもらい、さらに食事をする人数を報告し、過剰な提供を避け、食を惜しむことを教えている。

この運動はグローバルな食糧問題に正面から取り組んでいる。国連食糧農業機関(FAO)の二〇〇〇年から二〇二〇年の統計によれば、主要な農作物であるサトウキビやトウモロコシ、小麦、米の生産量は五割増加し、二〇一九年、九十三憶トンに達した。生産技術の進歩は食糧の需要をはるかに上回ったが、それに矛盾して、全世界では同時に数億人が飢餓と栄養失調の危機に瀕しているのである。

廃棄される食物の浪費は、食物そのものだけでなく、食物の生産や輸送、保存の過程で発生する資源の消耗も浪費しているのだ。「お皿を空にする」プロジェクト初期の構想と運用方法から見ると、今日で最も話題性のある「カーボンフットプリント検証」児童版とみなすことができ、食べ残しを減らすことは、食糧資源を有効利用することに役立ち、そして関連した温室効果ガスの排出削減にもつながっている。国連十七項目の持続可能な開発目標(SDGs)に照らし合わせると、第十二項目(SDGs12)「責任のある消費と生産」に合致する。これは有意義な善行であり、生活の中に根を下ろした学習だと言える。

この過程で、推進担当の生徒たちは知識が深まり、コミュニケーション能力と自信を強化することができた。食べ残し削減に呼応し、自発的に食を惜しむ運動に参加した全ての生徒たちは、教師たちが丹念に配合した栄養を吸収し、成長過程でより健康になるだろう。

(慈済月刊六九一期より)

台南市私立慈済高校小学部の一日あたりの給食の食べ残しは、三年前の三十五キロから今では三キロにまで減り、平均すると一クラス僅か百二十グラムである。

六百人余りの小学生はいかにして成し遂げたのか?

小学部の教室で、生徒は順番に給食を取り、給食トレーにお椀を載せることで、整然とした盛り付けになり、色や香りや味を引き出していた。

「

米粒も野菜もスープも、苦労して得たもので、ゆっくり噛んで味わい、天下の衆生の恩に感謝しましょう」。給食の時間になると、台南市私立慈済高校小学部から「感謝の歌」が聞こえてくる。福を惜しみ、食を惜しむ考え方は、日々の繰り返しによって潜在意識化し、多くのクラスでは食べ残しゼロ運動で、「お皿を空にする」目標を達成している。

台南市私立慈済高校小学部教頭の顔秀雯(イェン・シュウウェン)さんが、二〇二一年に始まった「お皿を空にする(食べ残しゼロ)」活動の由来を説明した。食べ残しを改善の目標にした理由は、生徒たちがセントラルキッチンを参観した際に、一回の給食で、六百人余りの生徒が作り出す食べ残しの量を軽んじてはならないことを実感したからだ。

当時の食べ残し量はどれくらいだったのか?顔さんは詳細に記録を残していた。同校小学部で出る食べ残し量は、一日で三十五キロであった。他の同程度規模の学校と比較すると多くはなかったが、「一学期に百日の登校日があると計算すると、三千五百キロ、つまり三・五トンの食べ残しが出ることになるのです」。

この事は顔さんを驚愕させ、「先ず食べ物の背景にある生産や輸送から出るカーボンフットプリントの問題を除外しても、食糧の生産につぎ込んだお金と農民の苦労を考え、更に世界で飢えている人口があまりにも多すぎるのに、私たちは食べ物を浪費していたのです!そこで皆で食べ物を残さない運動から着手しました」。

好き嫌いの組み合わせ

環境部の統計によると、台湾のこの十年間に家庭から出た生ゴミの回収量は、一人あたり年平均で二十四キロに達した。台湾全土の五十万トン余りの生ゴミに、生産と販売の過程で出た規格外品や売れ残りにより廃棄された物を加えると、一年間の食品ロスの総量は百万トン以上になる!

三年前、顔さんは生徒を連れて、環境部とアメリカ環境保護庁が共同で行った「台米エコ・キャンパス」(US-Taiwan Eco-Campus)プロジェクトに参加した。その主旨は、生徒が自主的に様々な環境問題を解決するようにと期待したもので、その内の一項目が「サステナブルフード」(持続可能な食)である。「私たちは学校のセントラルキッチンで栄養士がどのように給食の献立を作っているのかを聞き、残った食べ物の処理状況を観察して、初めて分かったのです!わあ!生ゴミが本当に少なくない!」。

台米エコ・キャンパスプロジェクトのサステナブルフードチームに参加した生徒は、インターネットで資料を集め、三人寄れば文殊の知恵で、最後は「光盤」(空の皿)というプロジェクトネームに決定した。校内で食べ残し削減を宣伝し、教師や生徒に食べ物を浪費せず、捨てる食べ残しを極力減らすよう呼びかけた。同校生たちは特別に、「お皿を空にする大使」の賞状を作成し、着実に食べ残しゼロを実践した優秀クラスを奨励した。

第一回「お皿を空にする」運動を推進した小学生のメンバーで、今では中学二年生になった魏靖軒(ウェイ・ジンシュェン)さんによれば、小学生は計量と記録に不慣れなので、この活動には教師と生徒が一緒に参加し、横で教師がサポートした。

小学部の教師と生徒が取り組みを始めたのみならず、セントラルキッチンを請け負う業者も協力し、小学生が発起したこの運動を正面から捉え、各クラスの計量測定を手助けするだけでなく、クラス毎の毎日の人数の変化に合わせて、おかずの量も調整した。

例えばコロナ禍の間、生徒は学校に登校することができなかったため、給食を食べる人が減り、担任教師はセントラルキッチンに主食とおかずの量を減らすよう知らせた。生徒たちも互いに、取った分のご飯とおかずは全部食べるよう呼びかけた。仮に給食用容器に残り物があれば、皆で一口ずつ分け、捨てるものがないようにして、クラスの名誉を保った。

その他、ベテラン栄養士の方でも、どの料理が生徒に比較的人気がないか等、献立を考える時に工夫して、細心の注意を払っている。栄養士の葉佳紋(イェ・ジャウェン)さんは料理の小さなコツを話してくれた。「苦瓜などは、子供に食べてもらうために、メイン料理にはしません。ピーマンも横に添えるだけです。私たちは子供が食べてくれるような方法で作ります。例えば、好きな物と嫌いなものを同じ料理に入れ、彼らに美味しいものを食べながら苦手なものも一緒に食べてもらうのです」。

数値化して食べ残しをコントロール

教師、生徒、給食提供者の協力の下、食べ残し削減効果が徐々に現れた。「お皿を空にする」運動は先学期の二〇二一年九月から始まって十二月までに、全校の食べ残し量は一トンを下回り、九百キロ余りになった。一学期を百日と計算すると、全校の一日の食べ残しが僅か九キロになったのに等しい!以前の一日三十五キロと比較すると、改善の効果は顕著に現れていた。

その年度の二学期、即ち二〇二二年の一月から六月までの間、更に一学期で三百キロという記録を立て、一日の食べ残し量が僅か三キロという好成績を残した。小学部二十五クラスで、各クラス一日に平均して僅か百二十グラムの食べ残しを出しただけに等しい。

その過程では紆余曲折もあった。全校の食べ残し量が既に一日二十キロまで減っていた頃のある日、給食を終えて、教師と生徒たちがいつものように食べ残しの重さを計ったところ、数字が三十五キロに跳ね上がっていたことに愕然した。驚きのあまり、皆で骨の折れる作業に関わらず、答えを探し始めた。

「結果として分かったことは、あの日はうどんだったのですが、うどんと豆腐は歯ごたえがあり過ぎた上に、比較的大きく切られていたのです」。顔さんの記憶によると、あの日食べ残しが最も多かったのは一年生と二年生で、低学年の生徒はちょうど乳歯から永久歯に生え変わる段階で、咬合力も咀嚼力も比較的弱く、硬めの食材は食べるのが遅く、少なくなるため、食べ残しは自然と増加する、という。セントラルキッチンチームは「うどん事件」の経験を活かして、献立を作る時は、同様の状況が再び起きないようにしている。

「食の安全面では、セントラルキッチンが残留農薬を検出する機器を設置してくれたので、とても感謝しています。農薬を測定し、以前に一部不合格の野菜を返品したこともあり、台湾全土でこのような取り組みをしているところは少ないのです」。姚智化(ヤォ・ヅーファ)校長によれば、同校の給食請負業者は、菜食調理に長けており、幼稚園から高校までの各学年の生徒に必要な栄養を考え、また中学、高校生の夜の自習時間には夕食を提供しているため、仕事量が増えても依然として全力で協力してもらっている。

「厨房はとても配慮してくれています。生徒や保護者から学校の食事がまずいとか量が足りないというクレームは殆ど聞かれません。この点を達成するのはとても難しいのですが、貴重なことでもあるのです」と姚校長が称賛した。

食事後、5年生の感恩クラスの生徒が食缶等を返却する様子。食べ残しの計量と回収が待っている。そのクラスは食べ残し削減の目標を達成し、教室のドアには「お皿を空にする大使」の賞状が掛けられてあった。

食べ残しの計量は毎日給食後の日課で、多くのクラスはいつも食べ残しゼロを達成しているが、少数のクラスは食べ残しがあっても、グラム単位である。

「カーボンフットプリントの検証」児童版

同校小学部は「お皿を空にする」運動を推進し、実際に計量したデータを用いて、教師や生徒たちに食べ残し問題の深刻さを知ってもらい、さらに食事をする人数を報告し、過剰な提供を避け、食を惜しむことを教えている。

この運動はグローバルな食糧問題に正面から取り組んでいる。国連食糧農業機関(FAO)の二〇〇〇年から二〇二〇年の統計によれば、主要な農作物であるサトウキビやトウモロコシ、小麦、米の生産量は五割増加し、二〇一九年、九十三憶トンに達した。生産技術の進歩は食糧の需要をはるかに上回ったが、それに矛盾して、全世界では同時に数億人が飢餓と栄養失調の危機に瀕しているのである。

廃棄される食物の浪費は、食物そのものだけでなく、食物の生産や輸送、保存の過程で発生する資源の消耗も浪費しているのだ。「お皿を空にする」プロジェクト初期の構想と運用方法から見ると、今日で最も話題性のある「カーボンフットプリント検証」児童版とみなすことができ、食べ残しを減らすことは、食糧資源を有効利用することに役立ち、そして関連した温室効果ガスの排出削減にもつながっている。国連十七項目の持続可能な開発目標(SDGs)に照らし合わせると、第十二項目(SDGs12)「責任のある消費と生産」に合致する。これは有意義な善行であり、生活の中に根を下ろした学習だと言える。

この過程で、推進担当の生徒たちは知識が深まり、コミュニケーション能力と自信を強化することができた。食べ残し削減に呼応し、自発的に食を惜しむ運動に参加した全ての生徒たちは、教師たちが丹念に配合した栄養を吸収し、成長過程でより健康になるだろう。

(慈済月刊六九一期より)

慈済はこうやって発展してきた

この世を庇護する大愛エネルギーは、

小さくて僅かな力から生まれ、

目に見え、聞こえる範囲から始まった。

専用口座募金で約束を守る

慈善基金会顧問の謝景貴(シェ・ジングェイ)師兄と宗教所職員は、元日に起きた能登半島地震被災地への慈善配付について、上人に指示を仰ぎました。

「慈済人は被災地に行って奉仕し、また戻って来ると人々に約束しました。ですから、約束は守らなければいけません。信用が一番です。四月三日に花蓮で地震が発生しましたが、石川県の方も関心と祝福の言葉を伝えて来ました。慈済人は感謝の気持ちで、『今回の花蓮地震は大きなものでしたが、大方無事で、感謝に値するものです。ですから心配なさらないでください』と返事をしてください。また、『慈済は以前から用途別に寄付金を募って使用しています。台湾国内と海外の災害支援は別々になっており、全て寄付する人の意向に従って、一元残らずそれぞれの項目に入るようになっています。ですから、二つ以上の項目で互いに影響し合うことはなく、当初の計画通りの日程で配付活動をすることができるのです』と伝えてください」。

慈済人は、実際に能登半島の被災地に行って炊き出しを行い、時間をかけて住民と交流したことで、弱者の生活がどんなに大変かが分かりました。上人は特に、一人暮らしのお年寄りや老夫婦世帯に対して、家屋が損壊すれば、もう再建する余力はないのだから、と関心を寄せて言いました。

「高齢の被災者に対して、慈済人は相手の身になって考え、台湾での支援と同じように、『肌で感じ取ることができる』経済的な支援をしなければいけません」。

景貴師兄によると、能登半島地震の甚大被災地区に位置する穴水病院では、花蓮で地震が起きたことを知ると、台湾に恩返しするために、自主的に募金活動を始めました。能登の人々は、自分たちの家や田畑が酷く損壊していても、真っ先に長い間の貯金でいっぱいになった貯金箱や受け取ったばかりの補助金を持ち出して寄付し、台湾を祝福すると同時に、頑張って欲しい気持ちを表したそうです。そのほか、台湾に支社がある日本企業も寄付を行い、日本のコンビニチェーンは台湾の地震のための募金活動をしました。

上人はこう言いました。「トルコの地震では、慈済が支援した被災世帯も慈済の『愛を募る』募金活動に呼応し、持っていた僅かなお金を寄付していました。慈済人はその貴重な好意を功徳の海に入れました。その行いは大衆に布施する機会を与えたことを意味します。慈済は被災者や苦しんでいる人が最も助けを必要としている時に支援し、彼らは慈済の「竹筒歳月」の話とその意義を聞いて恩返しをし、一緒にこの世の大福田を耕そうとしています」。

「寄付は奉仕だと言われますが、実は福田を作る行為であり、『福の気』を集めているのです。多くの人が奉仕すればするほど、その多少に関わらず、真心で人助けする心さえあれば、『善の気』を結集することができるのです。『善の気』が濃いほど、人間(じんかん)は平穏になります。私たちは発心して寄付してくれた人々や企業、団体に対して、心から感謝の意を表すことができます。人と人の間は親切で善の交流と助け合いがなければならず、丁重に見える態度で以て距離を取ってはいけません。災害が発生すれば、片方が奉仕し、もう片方が受け取って、心から尽くすのです」。

誰の心にもある愛の祝福を募る

宜蘭の栄誉董事(略して栄董)チームが精舎に帰って来て、花蓮地震の災害支援に力を添えたい、と言いました。上人は、「災害が発生してから愛の募金活動をするのは、自然災害が人類に対する大いなる教育であり、この世は無常で、国土は脆い、という道理を示していることを大衆に伝えるためです」と言いました。

「仏陀は成道してから衆生に説法をしました。初めに苦、空、無常を説いたのは、最も真実を表している道理だからです。皆さんは常々、私が無常と言うのを聞いて、一つの名詞に過ぎないと思っているかもしれませんが、今、体得できたのではないかと思います。強い地震は突然襲って来ます。地面が揺れましたが、何の予兆もありませんでした。マグニチュード七・二の強い地震でも、私たちはこうして平穏で居られることに感謝しなければなりません。多くの仏教徒は仏や菩薩に感謝しますが、その実、私たちは衆生の『福』に感謝してこそ、悪業を転じて苦しみを軽く受け取ることができるのです」。

「花蓮の慈済人が地震発生後、直ちに行動に移し、多くの地点に奉仕拠点を設け、避難した住民のニーズに沿って日常生活の物資を提供したり、緊急支援金を配付したりしました。今でも多くの人は、家が傾いたり、損傷が激しいために帰れなくなったりしています。慈済がすべきことは、積極的に行政機関と連携して、住民が落ち着いた生活をするために、民間団体がどのようにして被災住民の生活に協力できるかを理解することです。ですから、今、慈済人は募金集めをするだけではなく、最も重要なのは、人の力、心にある愛、そして情を募ることです。つまり、善意の人であり、一人ひとりの無私の大愛を募るのです。それが「菩薩を募る」ということなのです。呼応してくれる人が多く、人間(じんかん)菩薩が増え、愛の力が大きくなれば、助けを必要としている人に奉仕できるのです」。

上人は、師兄や師姐たちが機会を逃さず、地震による無常という教育を大衆に示すことで、人心の愛を啓発していくことに期待しています。日々の積み重ねである「竹筒歳月」という方法を用いて、人々が生活に影響しない程度に、日々人助けの善意を起こすよう呼びかけてください。少しずつ続けて愛の力を貯めるという敬虔な心と行動が即ち、愛の祝福なのです。

(慈済月刊六九一期より)

この世を庇護する大愛エネルギーは、

小さくて僅かな力から生まれ、

目に見え、聞こえる範囲から始まった。

専用口座募金で約束を守る

慈善基金会顧問の謝景貴(シェ・ジングェイ)師兄と宗教所職員は、元日に起きた能登半島地震被災地への慈善配付について、上人に指示を仰ぎました。

「慈済人は被災地に行って奉仕し、また戻って来ると人々に約束しました。ですから、約束は守らなければいけません。信用が一番です。四月三日に花蓮で地震が発生しましたが、石川県の方も関心と祝福の言葉を伝えて来ました。慈済人は感謝の気持ちで、『今回の花蓮地震は大きなものでしたが、大方無事で、感謝に値するものです。ですから心配なさらないでください』と返事をしてください。また、『慈済は以前から用途別に寄付金を募って使用しています。台湾国内と海外の災害支援は別々になっており、全て寄付する人の意向に従って、一元残らずそれぞれの項目に入るようになっています。ですから、二つ以上の項目で互いに影響し合うことはなく、当初の計画通りの日程で配付活動をすることができるのです』と伝えてください」。

慈済人は、実際に能登半島の被災地に行って炊き出しを行い、時間をかけて住民と交流したことで、弱者の生活がどんなに大変かが分かりました。上人は特に、一人暮らしのお年寄りや老夫婦世帯に対して、家屋が損壊すれば、もう再建する余力はないのだから、と関心を寄せて言いました。

「高齢の被災者に対して、慈済人は相手の身になって考え、台湾での支援と同じように、『肌で感じ取ることができる』経済的な支援をしなければいけません」。

景貴師兄によると、能登半島地震の甚大被災地区に位置する穴水病院では、花蓮で地震が起きたことを知ると、台湾に恩返しするために、自主的に募金活動を始めました。能登の人々は、自分たちの家や田畑が酷く損壊していても、真っ先に長い間の貯金でいっぱいになった貯金箱や受け取ったばかりの補助金を持ち出して寄付し、台湾を祝福すると同時に、頑張って欲しい気持ちを表したそうです。そのほか、台湾に支社がある日本企業も寄付を行い、日本のコンビニチェーンは台湾の地震のための募金活動をしました。

上人はこう言いました。「トルコの地震では、慈済が支援した被災世帯も慈済の『愛を募る』募金活動に呼応し、持っていた僅かなお金を寄付していました。慈済人はその貴重な好意を功徳の海に入れました。その行いは大衆に布施する機会を与えたことを意味します。慈済は被災者や苦しんでいる人が最も助けを必要としている時に支援し、彼らは慈済の「竹筒歳月」の話とその意義を聞いて恩返しをし、一緒にこの世の大福田を耕そうとしています」。

「寄付は奉仕だと言われますが、実は福田を作る行為であり、『福の気』を集めているのです。多くの人が奉仕すればするほど、その多少に関わらず、真心で人助けする心さえあれば、『善の気』を結集することができるのです。『善の気』が濃いほど、人間(じんかん)は平穏になります。私たちは発心して寄付してくれた人々や企業、団体に対して、心から感謝の意を表すことができます。人と人の間は親切で善の交流と助け合いがなければならず、丁重に見える態度で以て距離を取ってはいけません。災害が発生すれば、片方が奉仕し、もう片方が受け取って、心から尽くすのです」。

誰の心にもある愛の祝福を募る

宜蘭の栄誉董事(略して栄董)チームが精舎に帰って来て、花蓮地震の災害支援に力を添えたい、と言いました。上人は、「災害が発生してから愛の募金活動をするのは、自然災害が人類に対する大いなる教育であり、この世は無常で、国土は脆い、という道理を示していることを大衆に伝えるためです」と言いました。

「仏陀は成道してから衆生に説法をしました。初めに苦、空、無常を説いたのは、最も真実を表している道理だからです。皆さんは常々、私が無常と言うのを聞いて、一つの名詞に過ぎないと思っているかもしれませんが、今、体得できたのではないかと思います。強い地震は突然襲って来ます。地面が揺れましたが、何の予兆もありませんでした。マグニチュード七・二の強い地震でも、私たちはこうして平穏で居られることに感謝しなければなりません。多くの仏教徒は仏や菩薩に感謝しますが、その実、私たちは衆生の『福』に感謝してこそ、悪業を転じて苦しみを軽く受け取ることができるのです」。

「花蓮の慈済人が地震発生後、直ちに行動に移し、多くの地点に奉仕拠点を設け、避難した住民のニーズに沿って日常生活の物資を提供したり、緊急支援金を配付したりしました。今でも多くの人は、家が傾いたり、損傷が激しいために帰れなくなったりしています。慈済がすべきことは、積極的に行政機関と連携して、住民が落ち着いた生活をするために、民間団体がどのようにして被災住民の生活に協力できるかを理解することです。ですから、今、慈済人は募金集めをするだけではなく、最も重要なのは、人の力、心にある愛、そして情を募ることです。つまり、善意の人であり、一人ひとりの無私の大愛を募るのです。それが「菩薩を募る」ということなのです。呼応してくれる人が多く、人間(じんかん)菩薩が増え、愛の力が大きくなれば、助けを必要としている人に奉仕できるのです」。

上人は、師兄や師姐たちが機会を逃さず、地震による無常という教育を大衆に示すことで、人心の愛を啓発していくことに期待しています。日々の積み重ねである「竹筒歳月」という方法を用いて、人々が生活に影響しない程度に、日々人助けの善意を起こすよう呼びかけてください。少しずつ続けて愛の力を貯めるという敬虔な心と行動が即ち、愛の祝福なのです。

(慈済月刊六九一期より)

一株の野菜の誕生

食卓に並ぶご馳走、その食材が成長するまでを見たことがあるだろうか。自分の手で種を蒔き、発芽して収穫に至るまでを観察し、更に輸送と調理の段階を経る。

一株の野菜を食べるのは、容易なことではない。

台南私立慈済高校小学部の生徒たちは、楽しくヒユ菜を収穫し、野菜が自然の条件の下に本来の姿で育つことを知った。

「

ミミズがいるよ!」 小学生たちは、長さが三十センチ以上もある太い茎と大きな葉を付けたヒユ菜を抜きながら、互いに注意を促した。学校のテストと重なったので、園芸ボランティアが他の果物や野菜の収穫を先に済ませ、わざとヒユ菜の収穫を一週間延ばして、子どもたちに自らの手で収穫体験をしてもらった。一番美味しく食べられる収穫時期は過ぎたが、自然に成長した野菜を見るのもまた、別の意味での収穫である。

台南市私立慈済高校小学部は、校庭の片隅に小さな菜園を設け、園芸担当ボランティアの保護者と「台米エコ・キャンパス」プロジェクトに参加している高学年の生徒に、様々な果物や野菜の栽培を体験させている。毎週金曜日の午前中になると、大人も子供も軍手を付け、鍬やシャベルを手にして校庭で農作業をする。

農薬を使用しないため、葉っぱには虫食いの穴が開いているが、子供たちは、自分たちで育てたヒユ菜を手にして誇らしげに自慢した。菜園の隅には新鮮な野菜が山積みされている。園芸ボランティアは、子供たちに整地して新たに野菜を育てることを教え始めた。

白髪のお婆ちゃんボランティアは、子供たちに空心菜の種を、ヒユ菜を収穫した後の畑に均等に蒔いて、土は軽く被せれば良いと教え、三日後には、野菜の苗が頭を出ているのが見えるよ、と言った。

農作業の時間は朝八時に始まり、三十分ほどで終わった。生徒たちは収穫、整地、種まき、肥料の施し、水やりなどの手順を完了した。四月中旬に種を蒔くと、五月下旬か六月上旬頃には美味しい空心菜が採れる。農作業には汗がつきものであり、手足が泥で汚れたりもするが、皆楽しんでいた。

「このような田舎の農作業は、親が休日に畑に連れて行って見せない限り、今では体験する機会が非常に少なくなっています。しかし、私たちの学校では、遠くに行かなくてもここでそれを体験する事ができるのです」と台南市私立慈済高校小学部保護者会会長の徐栄勝(シュー・ロンスン)さんが言った。彼は息子が小学二年生の時から園芸ボランティアに参加し、親子で一緒に野菜作りをしてきた。息子はもう中学二年生だが、徐さんは相変わらず小学生に野菜作りを指導している。

「野菜作りは簡単ではありません。発芽してから成長するまで、皆さんが食べている野菜は全て、このように栽培されているのです。子供が野菜はどのようにして育つのかを理解すれば、少なくともお碗に入っているものは大切にするでしょう。食べ物を手に入れるのは容易ではないので、全部食べなければなりません」と徐さんは懇切に言った。

菜園から食卓まで、食材を得るのは容易ではない

台南市私立慈済高校小学部の校庭の片隅にある菜園には、色々な野菜や果物が植えられている。朝の30分間が農作業の時間で、園芸ボランティアの指導の下に、小学部の生徒たちは空心菜の種を均一に蒔いてから、軽く土を被せた。子どもたちは自分の手で植え、発芽から成長まで世話をすることで、食卓のあらゆる野菜が容易に得られるものでないことを体験した。

菜園で育てた食卓の野菜

多くの親は、野菜を食べさせるために子どもたちをあやすが、飴と鞭の両方を使っても、子どもたちは口を固く閉じたままか、泣くかのどちらかである。アメリカ・イェール大学の心理学部で、生後八カ月から十八カ月の赤ちゃんの前に、金属製やプラスチック製の偽の植物と本物の緑色の植物を置き、赤ちゃんが自由に選択する実験をした。すると、本物の緑色の植物には手を出さず、金属製品と偽の植物を掴んだのである。心理学者は、赤ちゃんは中毒を起こしたり、鋭いとげや綿毛などで怪我したりすることがないよう、本能的に緑色の植物を避けていると結論づけた。これは遺伝子に刻まれた生存本能なのである。

この発見から一部説明できるのは、バランスの取れた飲食は後天的な学習に頼るしかない、ということであり、もっと大事なのは食物が何処から来たのか、自分とどんな関係にあるのかを理解することである。「心に訴える」食農教育が必要なのだ。

二〇二二年四月に立法院(国会に相当)で成立した《食農教育法》には六つの指針がある。地域の農業を支持すること、バランスの取れた食事概念を育てること、食物を大切にして無駄を減らすこと、食文化の継承と革新を図ること、飲食と農業の関連性を深めること、地元の農産物を地元で販売する持続可能な農業の推進などである。教育部の奨励の下に、多くの教職員や生徒が農村、漁村、畜産牧場、食品加工工場など食と農に関係した場所を訪問し、食糧の生産過程を理解した。多くの学校は校庭の菜園で果物や野菜を育て、鶏を飼育して卵を生産しているところもあり、生徒が近くで観察し、学べるようにしている。

台南市私立慈済高校小学部の菜園での収穫量は限られている上に、給食の安全性を考え、提供基準では勝手に規定以上のおかずを追加してはならないため、菜園で取れた野菜は日常の給食では見られない。殆どは園芸ボランティアや生徒が持ち帰ったり、教員に配ったりし、一部は特別な贈り物として、学校を訪れた来客に贈ることにしている。

顏秀雯(イェン・シュウウェン)教頭は、子供たちが普段食べている果物や野菜を育て、ここが「食卓の風景が見える菜園」になることを期待している。「野菜作りをしている子供たちは、日常の食卓で食べている野菜や果物に対して、観察と記録をし、小さな種から徐々に芽が出て、成長するまでの過程が容易でない上に、輸送や調理など多くの人が関わっていることを知っていますから、この一品の料理だけでも、多くの人の努力によって成り立っていることを考えてもらえれば、一層感じるところが出てくるでしょう」。

慈済大学サステナビリティと防災学科修士課程の主任である邱奕儒(チュウ・イールー)教授は次のように指摘した。「現在の人類が直面している最も深刻な問題の一つは、食べ物がどのようにして土地から育ったのかを知らず、土地とのつながりを失ってしまっていることです。都会の多くの子供は、大地で食べ物を育てるなど想像することすら出来ません。しかし、人間と天地とのつながりが啓発されれば、自然と心から自信と安心の気持ちが生まれるはずです」。

「従って、食農教育は早ければ早いほど良く、大地から品徳を学ぶべきです」と邱教授が重みのある言葉で言った。

(慈済月刊六九一期より)

食卓に並ぶご馳走、その食材が成長するまでを見たことがあるだろうか。自分の手で種を蒔き、発芽して収穫に至るまでを観察し、更に輸送と調理の段階を経る。

一株の野菜を食べるのは、容易なことではない。

台南私立慈済高校小学部の生徒たちは、楽しくヒユ菜を収穫し、野菜が自然の条件の下に本来の姿で育つことを知った。

「

ミミズがいるよ!」 小学生たちは、長さが三十センチ以上もある太い茎と大きな葉を付けたヒユ菜を抜きながら、互いに注意を促した。学校のテストと重なったので、園芸ボランティアが他の果物や野菜の収穫を先に済ませ、わざとヒユ菜の収穫を一週間延ばして、子どもたちに自らの手で収穫体験をしてもらった。一番美味しく食べられる収穫時期は過ぎたが、自然に成長した野菜を見るのもまた、別の意味での収穫である。

台南市私立慈済高校小学部は、校庭の片隅に小さな菜園を設け、園芸担当ボランティアの保護者と「台米エコ・キャンパス」プロジェクトに参加している高学年の生徒に、様々な果物や野菜の栽培を体験させている。毎週金曜日の午前中になると、大人も子供も軍手を付け、鍬やシャベルを手にして校庭で農作業をする。

農薬を使用しないため、葉っぱには虫食いの穴が開いているが、子供たちは、自分たちで育てたヒユ菜を手にして誇らしげに自慢した。菜園の隅には新鮮な野菜が山積みされている。園芸ボランティアは、子供たちに整地して新たに野菜を育てることを教え始めた。

白髪のお婆ちゃんボランティアは、子供たちに空心菜の種を、ヒユ菜を収穫した後の畑に均等に蒔いて、土は軽く被せれば良いと教え、三日後には、野菜の苗が頭を出ているのが見えるよ、と言った。

農作業の時間は朝八時に始まり、三十分ほどで終わった。生徒たちは収穫、整地、種まき、肥料の施し、水やりなどの手順を完了した。四月中旬に種を蒔くと、五月下旬か六月上旬頃には美味しい空心菜が採れる。農作業には汗がつきものであり、手足が泥で汚れたりもするが、皆楽しんでいた。

「このような田舎の農作業は、親が休日に畑に連れて行って見せない限り、今では体験する機会が非常に少なくなっています。しかし、私たちの学校では、遠くに行かなくてもここでそれを体験する事ができるのです」と台南市私立慈済高校小学部保護者会会長の徐栄勝(シュー・ロンスン)さんが言った。彼は息子が小学二年生の時から園芸ボランティアに参加し、親子で一緒に野菜作りをしてきた。息子はもう中学二年生だが、徐さんは相変わらず小学生に野菜作りを指導している。

「野菜作りは簡単ではありません。発芽してから成長するまで、皆さんが食べている野菜は全て、このように栽培されているのです。子供が野菜はどのようにして育つのかを理解すれば、少なくともお碗に入っているものは大切にするでしょう。食べ物を手に入れるのは容易ではないので、全部食べなければなりません」と徐さんは懇切に言った。

菜園から食卓まで、食材を得るのは容易ではない

台南市私立慈済高校小学部の校庭の片隅にある菜園には、色々な野菜や果物が植えられている。朝の30分間が農作業の時間で、園芸ボランティアの指導の下に、小学部の生徒たちは空心菜の種を均一に蒔いてから、軽く土を被せた。子どもたちは自分の手で植え、発芽から成長まで世話をすることで、食卓のあらゆる野菜が容易に得られるものでないことを体験した。

菜園で育てた食卓の野菜

多くの親は、野菜を食べさせるために子どもたちをあやすが、飴と鞭の両方を使っても、子どもたちは口を固く閉じたままか、泣くかのどちらかである。アメリカ・イェール大学の心理学部で、生後八カ月から十八カ月の赤ちゃんの前に、金属製やプラスチック製の偽の植物と本物の緑色の植物を置き、赤ちゃんが自由に選択する実験をした。すると、本物の緑色の植物には手を出さず、金属製品と偽の植物を掴んだのである。心理学者は、赤ちゃんは中毒を起こしたり、鋭いとげや綿毛などで怪我したりすることがないよう、本能的に緑色の植物を避けていると結論づけた。これは遺伝子に刻まれた生存本能なのである。

この発見から一部説明できるのは、バランスの取れた飲食は後天的な学習に頼るしかない、ということであり、もっと大事なのは食物が何処から来たのか、自分とどんな関係にあるのかを理解することである。「心に訴える」食農教育が必要なのだ。

二〇二二年四月に立法院(国会に相当)で成立した《食農教育法》には六つの指針がある。地域の農業を支持すること、バランスの取れた食事概念を育てること、食物を大切にして無駄を減らすこと、食文化の継承と革新を図ること、飲食と農業の関連性を深めること、地元の農産物を地元で販売する持続可能な農業の推進などである。教育部の奨励の下に、多くの教職員や生徒が農村、漁村、畜産牧場、食品加工工場など食と農に関係した場所を訪問し、食糧の生産過程を理解した。多くの学校は校庭の菜園で果物や野菜を育て、鶏を飼育して卵を生産しているところもあり、生徒が近くで観察し、学べるようにしている。

台南市私立慈済高校小学部の菜園での収穫量は限られている上に、給食の安全性を考え、提供基準では勝手に規定以上のおかずを追加してはならないため、菜園で取れた野菜は日常の給食では見られない。殆どは園芸ボランティアや生徒が持ち帰ったり、教員に配ったりし、一部は特別な贈り物として、学校を訪れた来客に贈ることにしている。

顏秀雯(イェン・シュウウェン)教頭は、子供たちが普段食べている果物や野菜を育て、ここが「食卓の風景が見える菜園」になることを期待している。「野菜作りをしている子供たちは、日常の食卓で食べている野菜や果物に対して、観察と記録をし、小さな種から徐々に芽が出て、成長するまでの過程が容易でない上に、輸送や調理など多くの人が関わっていることを知っていますから、この一品の料理だけでも、多くの人の努力によって成り立っていることを考えてもらえれば、一層感じるところが出てくるでしょう」。

慈済大学サステナビリティと防災学科修士課程の主任である邱奕儒(チュウ・イールー)教授は次のように指摘した。「現在の人類が直面している最も深刻な問題の一つは、食べ物がどのようにして土地から育ったのかを知らず、土地とのつながりを失ってしまっていることです。都会の多くの子供は、大地で食べ物を育てるなど想像することすら出来ません。しかし、人間と天地とのつながりが啓発されれば、自然と心から自信と安心の気持ちが生まれるはずです」。

「従って、食農教育は早ければ早いほど良く、大地から品徳を学ぶべきです」と邱教授が重みのある言葉で言った。

(慈済月刊六九一期より)

日本—能登半島地震 復興の道

石川県北部に位置し、日本海に向かって突き出している能登半島は、豊かで美しい自然に囲まれている。

有名な輪島市白米千枚田は、元日の強い地震で被害を受け、千枚の棚田のうち、八割に亀裂が入るか、土砂で押し潰された。

六月の強い日ざしの下で、農家の人々は田植えを済ませた田で草むしりをしていた。

現地で農業が復興の道を歩んでいることの象徴だ。

震災から半年、再建を待つ

輪島市町野町の一角にある民家では、六月にバラの花が満開になり、

庭はいつものように美しかったが、花を植えた主人はもうここには住めない。

震災から半年以上が経っても、水道や電気のインフラ、道路などは復旧中で、

輪島市の公式統計によると、全体の再建進度は一割に留まっている。

飛行機が石川県にある小松空港に降り立ち、入国手続きを済ませると、私たちはその足で輪島市へ向かい、車で里山街道を進んだ。この道はまるでリボンのようにくねくねと、能登半島の北陸地方の海岸線と山間部の間を縫っているが、被災地に通じる唯一の道でもある。

一路北へ向かい、左手にはてしない日本海が広がり、海と空が一つに溶け込んでいた。山間部に進むと里山の緑が目に映り、山林の間に町や村が点在していた。古民家の黒瓦と白壁が古風で歴史の趣を醸し出していた。四車線の道が二車線になり、さらに交互に通行する片道通行になり、道路事情は益々悪くなった。遠くの青い山は禿げたように土砂が滑り落ちて杉の木が薙ぎ倒されているのが見え、近寄ってみると黒瓦屋根が地面にべったり伏せている家があった。

山河や大地の傷跡を目の当たりにして、證厳法師の「歩く時は優しく、地面が痛がるから」という言葉の意味がようやく理解できた。

白米千枚田の復興

今年一月一日、能登半島でマグニチュード七・六の強い地震が発生し、甚大な被害を受けた石川県全体で八万棟以上の家屋が損壊した。慈済は石川県の六つの市町村で見舞金を配付した。対象は政府が半壊以上と認定し、且つ六十五歳以上の高齢者が同居している世帯である。五月から七月まで、合計一万一千世帯余りに見舞金が贈られた。

台湾から来た私たちは、六月二十七日に被災地の輪島に到着した後、先ず白米千枚田を訪れた。日本海に面し、自然の地形に沿って大小合わせて千四枚の棚田が広がっており、世界農業遺産「能登里山里海」の重要な一部を成していた。しかし、地震で八割の棚田に亀裂が入り、最も深いもので一メートルに達していた。海岸沿いの遊歩道は崩れ、上から滑り落ちて来た土砂に埋もれて、元の様子を見ることはできなかった。

千枚田愛耕会の人々は努力して、被害が比較的軽かった水田を修復し、六月中旬までに百二十枚の棚田で田植えを終えた。今年の総収穫量は百キロに満たないと見込まれており、一粒一粒が貴重な宝なのである。

椎茸農家の高森正治さんは、産業の復興だけでなく、山間部に住む高齢者たちの生活をどのように再建したらいいかを心配している。(撮影・楊景卉)

田んぼで腰をかがめて草むしりをしていた数人の高齢者たちも、翌朝、輪島市南志見公民館に来て、慈済の見舞金を受け取った。そこは広くて快適で、村人たちにとっては特別な意味を持っていた。震災後、多くの人がそこに避難したのである。公民館の一角には、今でも生活用品や車椅子、便器などが積んである。

午後の配付は町野公民館で行われたが、着く前に道の両側に車がぎっしり止まっているのが見え、見舞金を受け取りに来た人の列がまるで大きな龍のように続き、頭は見えても尻尾が見えなかった。公民館から五十メートルのところに廃墟が道を塞いでいた。黒瓦の大屋根は見えても白い壁は見当たらない。全て崩れてしまったのだ。

更に五十メートル進むと、車庫の中で一台の車が押し潰され、永久に出られなくなっていた。近くの廃墟には、食卓だけが無傷で露出していた。地震は新年に発生した。日本の人々にとって一年の中で最も重要な祝日であり、遠くで暮らしている子供たちが帰省して、家族団欒するはずの日だった。その日、輪島市で震度七を計測し、巨大な地震で輪島市は西に約一・四メートル移動し、地表は約四メートル隆起した。土石流と路面の損壊で、多くの村落が孤立無縁となった。その時この食卓を囲んで新年を祝っていた家族が再び集まる日は、訪れるのだろうか。

近くの路地に入ると、美しい生垣に囲まれた裕福な家も、黒瓦と白壁で門前にバラの花が咲き誇る民家も全て、住人が去って空き家になっていた。大きな被害の前では、全ての人が平等なのである。

能登半島の震災から半年が経過したが、ボランティアたちは何度も輪島市などの被災地を訪れ、公共機関と打ち合わせをして実質的な支援モデルについて模索している。(撮影・陳静慧)

辛抱強く春の再来を待つ

九十二歳の室谷敦子さんは、見舞金を受け取った後、ボランティアが淹れた熱いお茶を受け取り、目頭を赤くした。大阪から来たボランティアの施燕芬(シー・イエンフェン)さんが彼女の手を握って、話に耳を傾けた。

地震発生後、室谷お婆さんはホテルに行き、三カ月間そこで過ごしてから抽選を経て現在の仮住まいに移り住んだ。彼女の家は半壊状態で、今でも業者が来て解体するのを待っている。復興の過程は遠く、厳しいものだが、室谷さんは泣き言を言うこともなく、希望を失うこともなかった。どんなに苦しくても「我慢」するだけである。

東洋に伝わる文化において、忍耐は一種の美徳とされる。日本語の「我慢」には忍耐という意味もあるが、それ以上に自己制御と内心の平静を強調している。これは、日本文化において重視されている内観、自律、情緒管理と深く関係している。「忍耐」であれ「我慢」であれ、挑戦や困難に直面した時、内面的な安定と堅持する精神は保たなければならない。

配付期間中、急に大雨が降り出し、直ぐに止んだので、町野公民館の三階から外を見ると、近くにある傾いた家や山々が目に飛び込んできた。雨後の山は穏やかで、空は一層青く、田畑はより緑を色濃くしていた。能登半島という場所は四季がはっきりしている。町野の人々は、冬に氷で閉ざされた時にどこにも行けない状態と地震後は同じようなものだと語る。「我慢」し続ければ、春がやってくることをよく知っている。

6月28日、輪島市町野町公民館での配付活動中、突然の雨が降り出し、ボランティアたちは迅速に4つのテントを立て、住民が雨宿りできるようにした。また、列の後方にはプラスチックの板の雨よけを準備した。(撮影・林淑懷)

「絆」の中で再生

被災地では、「絆」という字をよく見かける。これは人と人との深いつながりと助け合いを強調しており、困難の中で共に努力し励ましあう関係を表す。能登半島は海に囲まれ、人と自然、そして先祖の魂と密接に結びついている。時代が変わり、生活様式が変わっても、人々に受け継がれてきた祭りが、今でも住民の心を繋いでいる。

地域の特色を色濃く表している輪島キリコ会館には、江戸時代と明治時代に作られた約三十基の貴重な工芸品が保存、展示されている。地震の後、職員が会館に入って調査した際、二十基以上のキリコ(灯籠)が倒れているのを見て悲嘆に暮れた。「地震は日常生活を奪っただけでなく、能登の魂までも奪うんか」。会館は大きな被害を受け、今も閉館中である。

六月二十九日から二日続けて、慈済は会館の中心建物に繋がった屋外のキリコ担ぎ体験エリアで配付を行った。そこは柱があっても壁がなく、会館の骨組みと接続部分は至る所で亀裂が入り、地面の高低差は三十から五十センチに達し、配付会場は波のように起伏していた。

配付は九時開始の予定だったが、六時にはすでに住民が朝日の下で長蛇の列を作っていた。そのため、開始時間を三十分早め、可能な限り列を日陰になる場所へ移動させた。旭岡晃宏さんと中村倫子さんは住民の中でも若いうちに入り、お年寄りに代わって見舞金を受け取りに来ていた。彼らに列の移動の手伝いをお願いすると、自主的にプラカードを作って、住民に並ぶ位置を案内したりして、最後まで手伝ってくれた。そして配付が終わる頃にやっと自分たちの見舞金を受け取った。

「十名さん、こちらへどうぞ」。坂井さんは列の進み具合を見ながら、手を挙げて合図をしていた。船本景子さんは配付順番の案内で、「足元に気をつけてください!」と声をかけた。また、相羽利子さんは一度に十人に、涼しい待合所を離れて配付エリアで並ぶよう案内すると同時に、足元の高低差に注意するよう促した。

住民に奉仕する現地ボランティアは全て、地震後に出現した力強いサポーターである。坂井さんと船本さんは前々回の配付で見舞金を受け取った住民であり、今回はボランテイアとして参加してくれた。相羽利子さんの場合、慈済との縁はもっと早い。二〇一一年の三・一一東日本大震災の後、宮城県で行われた慈済の見舞金配付活動に参加したことがあるのだ。今回は事務所の同僚である和田真太郎さんも誘って参加してくれた。

時間が経つにつれ、太陽はますます直射し、日陰が少なくなっていったが、列はますます長くなり、何度も折り返していた。山下博之さんと和田さんはそれぞれプラカードを持ち、「ここが列の最後尾です。見舞金を受け取るまでに三時間待ちとなっています」と住民に知らせていた。

山下さんは、白米千枚田愛耕会のメンバーで、地震後に田んぼが損壊し、家が崩れ、母親が病気になったにも関わらず、二日間の配付活動に参加した。「台湾や海外からも、私たちを応援してくれているのだと分かりました。私たちにとって前に向かって進む力になっています」と言った。

慈済ボランティアは6月下旬、輪島市と中能登町で見舞金を配付した。第三回には合計4575世帯に配付した。(撮影・陳文絲)

遠方から心のこもった祝福

塩田正喜さんは漆器「輪島塗」の職人で、見舞金を受け取るときに感謝の気持ちを中国語に翻訳し、自筆で感謝の手紙を書いてボランティアに渡した。そこには次のように書かれていた。「台湾の皆さんの寛大な気持ちに深く感謝いたします。この寄付は復興に使わせていただきます。皆さんもどうか体に気をつけて、幸せにお過ごしください」。

住民の沖崎恵也さんもその場で感謝の手紙を書いた。「慈済の皆さんへ 心から感謝を申し上げます。いただいたお金は大切に使わせて頂きます」。最も敬虔な言葉で感謝の気持ちが表されていた。「口頭で伝えるだけでは気持ちが十分に伝わりません。どうしても文字にして慈済ボランティアに手渡さなければ、と思いました」。

二日続けてボランティアをした中村さんの家は、輪島市の朝市通りにあった。地震の後で津波警報が発令されたが、輪島市に津波の大きな被害はなかった。但し、地震によって火災が発生し、朝市周辺の広い地域を焼き尽くしてしまった。中村さんの家も全焼し、今は仮設住宅に住んでいる。

「地震発生からずっと受け取る側でした。今日ボランティアとして参加してみて、実は支援する側も簡単ではないことがわかりました」。

二日続けてボランティアに参加した人の中に、福井市から来た西口智則さん一家の姿があった。妻の羅婷婷さんは台湾出身で、夫婦は息子の裕郎君をつれて地域住民を支援した。智則さんは、「皆さんが遠くから来られたのは現金を配るためだなんて、信じられませんでした」と言った。

現金は大切に扱う必要がある。日本人ボランティアの三田めぐみさんは配付チームを担当した。「私は受け取りに来られた方に『この中には現金が入っています!』と伝えました。すると、とても感動したようで、『今、台湾も大変ですよね。花蓮で地震があったばかりなのに、皆さんがわざわざ日本に来て助けてくれるなんて、本当に感謝しています』と言われました。慈済は一番実用的な現金を配付することで、復興における住民の不安を軽減しています」。

他にも、「この街は見捨てられるんじゃないかと思っていましたが、温かい見舞金を受け取ってからは、積極的に生きていこうと思うようになりました。本当にありがとうございました」と話す住民もいた。

白米千枚田愛耕会のメンバーである山下博之さんが、自主的に慈済の配付会場に来てボランティアをした。プラカードを掲げ、列の後方は3時間待ちであることを集まった人に伝えた。(撮影・陳文絲)

能登の人と田んぼ

午後四時、輪島キリコ会館の屋外での配付活動が終了した時、雨も止んでいたが、地面のくぼみには水が溜まっていた。あるボランティアが言った。

「これ、千枚田のようですね。甘露の雨が降って、その水面が天の光を映しています」。

見舞金の配付会場ではどこでも、住民たちの涙と笑顔が入り混じった姿が見られ、悲惨な体験を語る声が聞こえていた。日本人でも台湾人でも、配付チームのボランティアの一員として恭しく見舞金を住民に手渡す姿は同じだ。行政チームは任務を厭わず、法縁者ケアチームは寄り添い慰め、また、記録担当や待機、案内などの機能チームの姿もあり、皆でいくつもの任務を兼ねて、互いに補い合い、毎回の配付活動をこなした。

慈済ボランティアは、千枚田愛耕会の人々のように、どんな小さな田でも諦めず、福田を耕して善の種を植える。強靭な能登の人は、先祖に倣い、冬に雪が降ればどこにも行けないので、平穏な時から互いに支え合い、災害が来た時に互いに助け合う。夏が訪れる頃には能登の街に復興が進み、一緒にキリコを担ぐ日が来てほしいものだ。里山里海の恵みに感謝し、災難が無くなることを私たちは切に願った。

(慈済月刊六九三期より)

|災害復興と生活再建|能登半島地震被災地支援の記録

石川県北部に位置し、日本海に向かって突き出している能登半島は、豊かで美しい自然に囲まれている。

有名な輪島市白米千枚田は、元日の強い地震で被害を受け、千枚の棚田のうち、八割に亀裂が入るか、土砂で押し潰された。

六月の強い日ざしの下で、農家の人々は田植えを済ませた田で草むしりをしていた。

現地で農業が復興の道を歩んでいることの象徴だ。

震災から半年、再建を待つ

輪島市町野町の一角にある民家では、六月にバラの花が満開になり、

庭はいつものように美しかったが、花を植えた主人はもうここには住めない。

震災から半年以上が経っても、水道や電気のインフラ、道路などは復旧中で、

輪島市の公式統計によると、全体の再建進度は一割に留まっている。

飛行機が石川県にある小松空港に降り立ち、入国手続きを済ませると、私たちはその足で輪島市へ向かい、車で里山街道を進んだ。この道はまるでリボンのようにくねくねと、能登半島の北陸地方の海岸線と山間部の間を縫っているが、被災地に通じる唯一の道でもある。

一路北へ向かい、左手にはてしない日本海が広がり、海と空が一つに溶け込んでいた。山間部に進むと里山の緑が目に映り、山林の間に町や村が点在していた。古民家の黒瓦と白壁が古風で歴史の趣を醸し出していた。四車線の道が二車線になり、さらに交互に通行する片道通行になり、道路事情は益々悪くなった。遠くの青い山は禿げたように土砂が滑り落ちて杉の木が薙ぎ倒されているのが見え、近寄ってみると黒瓦屋根が地面にべったり伏せている家があった。

山河や大地の傷跡を目の当たりにして、證厳法師の「歩く時は優しく、地面が痛がるから」という言葉の意味がようやく理解できた。

白米千枚田の復興

今年一月一日、能登半島でマグニチュード七・六の強い地震が発生し、甚大な被害を受けた石川県全体で八万棟以上の家屋が損壊した。慈済は石川県の六つの市町村で見舞金を配付した。対象は政府が半壊以上と認定し、且つ六十五歳以上の高齢者が同居している世帯である。五月から七月まで、合計一万一千世帯余りに見舞金が贈られた。

台湾から来た私たちは、六月二十七日に被災地の輪島に到着した後、先ず白米千枚田を訪れた。日本海に面し、自然の地形に沿って大小合わせて千四枚の棚田が広がっており、世界農業遺産「能登里山里海」の重要な一部を成していた。しかし、地震で八割の棚田に亀裂が入り、最も深いもので一メートルに達していた。海岸沿いの遊歩道は崩れ、上から滑り落ちて来た土砂に埋もれて、元の様子を見ることはできなかった。

千枚田愛耕会の人々は努力して、被害が比較的軽かった水田を修復し、六月中旬までに百二十枚の棚田で田植えを終えた。今年の総収穫量は百キロに満たないと見込まれており、一粒一粒が貴重な宝なのである。

椎茸農家の高森正治さんは、産業の復興だけでなく、山間部に住む高齢者たちの生活をどのように再建したらいいかを心配している。(撮影・楊景卉)

田んぼで腰をかがめて草むしりをしていた数人の高齢者たちも、翌朝、輪島市南志見公民館に来て、慈済の見舞金を受け取った。そこは広くて快適で、村人たちにとっては特別な意味を持っていた。震災後、多くの人がそこに避難したのである。公民館の一角には、今でも生活用品や車椅子、便器などが積んである。

午後の配付は町野公民館で行われたが、着く前に道の両側に車がぎっしり止まっているのが見え、見舞金を受け取りに来た人の列がまるで大きな龍のように続き、頭は見えても尻尾が見えなかった。公民館から五十メートルのところに廃墟が道を塞いでいた。黒瓦の大屋根は見えても白い壁は見当たらない。全て崩れてしまったのだ。

更に五十メートル進むと、車庫の中で一台の車が押し潰され、永久に出られなくなっていた。近くの廃墟には、食卓だけが無傷で露出していた。地震は新年に発生した。日本の人々にとって一年の中で最も重要な祝日であり、遠くで暮らしている子供たちが帰省して、家族団欒するはずの日だった。その日、輪島市で震度七を計測し、巨大な地震で輪島市は西に約一・四メートル移動し、地表は約四メートル隆起した。土石流と路面の損壊で、多くの村落が孤立無縁となった。その時この食卓を囲んで新年を祝っていた家族が再び集まる日は、訪れるのだろうか。

近くの路地に入ると、美しい生垣に囲まれた裕福な家も、黒瓦と白壁で門前にバラの花が咲き誇る民家も全て、住人が去って空き家になっていた。大きな被害の前では、全ての人が平等なのである。

能登半島の震災から半年が経過したが、ボランティアたちは何度も輪島市などの被災地を訪れ、公共機関と打ち合わせをして実質的な支援モデルについて模索している。(撮影・陳静慧)

辛抱強く春の再来を待つ

九十二歳の室谷敦子さんは、見舞金を受け取った後、ボランティアが淹れた熱いお茶を受け取り、目頭を赤くした。大阪から来たボランティアの施燕芬(シー・イエンフェン)さんが彼女の手を握って、話に耳を傾けた。

地震発生後、室谷お婆さんはホテルに行き、三カ月間そこで過ごしてから抽選を経て現在の仮住まいに移り住んだ。彼女の家は半壊状態で、今でも業者が来て解体するのを待っている。復興の過程は遠く、厳しいものだが、室谷さんは泣き言を言うこともなく、希望を失うこともなかった。どんなに苦しくても「我慢」するだけである。

東洋に伝わる文化において、忍耐は一種の美徳とされる。日本語の「我慢」には忍耐という意味もあるが、それ以上に自己制御と内心の平静を強調している。これは、日本文化において重視されている内観、自律、情緒管理と深く関係している。「忍耐」であれ「我慢」であれ、挑戦や困難に直面した時、内面的な安定と堅持する精神は保たなければならない。

配付期間中、急に大雨が降り出し、直ぐに止んだので、町野公民館の三階から外を見ると、近くにある傾いた家や山々が目に飛び込んできた。雨後の山は穏やかで、空は一層青く、田畑はより緑を色濃くしていた。能登半島という場所は四季がはっきりしている。町野の人々は、冬に氷で閉ざされた時にどこにも行けない状態と地震後は同じようなものだと語る。「我慢」し続ければ、春がやってくることをよく知っている。

6月28日、輪島市町野町公民館での配付活動中、突然の雨が降り出し、ボランティアたちは迅速に4つのテントを立て、住民が雨宿りできるようにした。また、列の後方にはプラスチックの板の雨よけを準備した。(撮影・林淑懷)

「絆」の中で再生

被災地では、「絆」という字をよく見かける。これは人と人との深いつながりと助け合いを強調しており、困難の中で共に努力し励ましあう関係を表す。能登半島は海に囲まれ、人と自然、そして先祖の魂と密接に結びついている。時代が変わり、生活様式が変わっても、人々に受け継がれてきた祭りが、今でも住民の心を繋いでいる。

地域の特色を色濃く表している輪島キリコ会館には、江戸時代と明治時代に作られた約三十基の貴重な工芸品が保存、展示されている。地震の後、職員が会館に入って調査した際、二十基以上のキリコ(灯籠)が倒れているのを見て悲嘆に暮れた。「地震は日常生活を奪っただけでなく、能登の魂までも奪うんか」。会館は大きな被害を受け、今も閉館中である。

六月二十九日から二日続けて、慈済は会館の中心建物に繋がった屋外のキリコ担ぎ体験エリアで配付を行った。そこは柱があっても壁がなく、会館の骨組みと接続部分は至る所で亀裂が入り、地面の高低差は三十から五十センチに達し、配付会場は波のように起伏していた。

配付は九時開始の予定だったが、六時にはすでに住民が朝日の下で長蛇の列を作っていた。そのため、開始時間を三十分早め、可能な限り列を日陰になる場所へ移動させた。旭岡晃宏さんと中村倫子さんは住民の中でも若いうちに入り、お年寄りに代わって見舞金を受け取りに来ていた。彼らに列の移動の手伝いをお願いすると、自主的にプラカードを作って、住民に並ぶ位置を案内したりして、最後まで手伝ってくれた。そして配付が終わる頃にやっと自分たちの見舞金を受け取った。

「十名さん、こちらへどうぞ」。坂井さんは列の進み具合を見ながら、手を挙げて合図をしていた。船本景子さんは配付順番の案内で、「足元に気をつけてください!」と声をかけた。また、相羽利子さんは一度に十人に、涼しい待合所を離れて配付エリアで並ぶよう案内すると同時に、足元の高低差に注意するよう促した。

住民に奉仕する現地ボランティアは全て、地震後に出現した力強いサポーターである。坂井さんと船本さんは前々回の配付で見舞金を受け取った住民であり、今回はボランテイアとして参加してくれた。相羽利子さんの場合、慈済との縁はもっと早い。二〇一一年の三・一一東日本大震災の後、宮城県で行われた慈済の見舞金配付活動に参加したことがあるのだ。今回は事務所の同僚である和田真太郎さんも誘って参加してくれた。

時間が経つにつれ、太陽はますます直射し、日陰が少なくなっていったが、列はますます長くなり、何度も折り返していた。山下博之さんと和田さんはそれぞれプラカードを持ち、「ここが列の最後尾です。見舞金を受け取るまでに三時間待ちとなっています」と住民に知らせていた。

山下さんは、白米千枚田愛耕会のメンバーで、地震後に田んぼが損壊し、家が崩れ、母親が病気になったにも関わらず、二日間の配付活動に参加した。「台湾や海外からも、私たちを応援してくれているのだと分かりました。私たちにとって前に向かって進む力になっています」と言った。

慈済ボランティアは6月下旬、輪島市と中能登町で見舞金を配付した。第三回には合計4575世帯に配付した。(撮影・陳文絲)

遠方から心のこもった祝福

塩田正喜さんは漆器「輪島塗」の職人で、見舞金を受け取るときに感謝の気持ちを中国語に翻訳し、自筆で感謝の手紙を書いてボランティアに渡した。そこには次のように書かれていた。「台湾の皆さんの寛大な気持ちに深く感謝いたします。この寄付は復興に使わせていただきます。皆さんもどうか体に気をつけて、幸せにお過ごしください」。

住民の沖崎恵也さんもその場で感謝の手紙を書いた。「慈済の皆さんへ 心から感謝を申し上げます。いただいたお金は大切に使わせて頂きます」。最も敬虔な言葉で感謝の気持ちが表されていた。「口頭で伝えるだけでは気持ちが十分に伝わりません。どうしても文字にして慈済ボランティアに手渡さなければ、と思いました」。

二日続けてボランティアをした中村さんの家は、輪島市の朝市通りにあった。地震の後で津波警報が発令されたが、輪島市に津波の大きな被害はなかった。但し、地震によって火災が発生し、朝市周辺の広い地域を焼き尽くしてしまった。中村さんの家も全焼し、今は仮設住宅に住んでいる。

「地震発生からずっと受け取る側でした。今日ボランティアとして参加してみて、実は支援する側も簡単ではないことがわかりました」。

二日続けてボランティアに参加した人の中に、福井市から来た西口智則さん一家の姿があった。妻の羅婷婷さんは台湾出身で、夫婦は息子の裕郎君をつれて地域住民を支援した。智則さんは、「皆さんが遠くから来られたのは現金を配るためだなんて、信じられませんでした」と言った。

現金は大切に扱う必要がある。日本人ボランティアの三田めぐみさんは配付チームを担当した。「私は受け取りに来られた方に『この中には現金が入っています!』と伝えました。すると、とても感動したようで、『今、台湾も大変ですよね。花蓮で地震があったばかりなのに、皆さんがわざわざ日本に来て助けてくれるなんて、本当に感謝しています』と言われました。慈済は一番実用的な現金を配付することで、復興における住民の不安を軽減しています」。

他にも、「この街は見捨てられるんじゃないかと思っていましたが、温かい見舞金を受け取ってからは、積極的に生きていこうと思うようになりました。本当にありがとうございました」と話す住民もいた。

白米千枚田愛耕会のメンバーである山下博之さんが、自主的に慈済の配付会場に来てボランティアをした。プラカードを掲げ、列の後方は3時間待ちであることを集まった人に伝えた。(撮影・陳文絲)

能登の人と田んぼ

午後四時、輪島キリコ会館の屋外での配付活動が終了した時、雨も止んでいたが、地面のくぼみには水が溜まっていた。あるボランティアが言った。

「これ、千枚田のようですね。甘露の雨が降って、その水面が天の光を映しています」。

見舞金の配付会場ではどこでも、住民たちの涙と笑顔が入り混じった姿が見られ、悲惨な体験を語る声が聞こえていた。日本人でも台湾人でも、配付チームのボランティアの一員として恭しく見舞金を住民に手渡す姿は同じだ。行政チームは任務を厭わず、法縁者ケアチームは寄り添い慰め、また、記録担当や待機、案内などの機能チームの姿もあり、皆でいくつもの任務を兼ねて、互いに補い合い、毎回の配付活動をこなした。

慈済ボランティアは、千枚田愛耕会の人々のように、どんな小さな田でも諦めず、福田を耕して善の種を植える。強靭な能登の人は、先祖に倣い、冬に雪が降ればどこにも行けないので、平穏な時から互いに支え合い、災害が来た時に互いに助け合う。夏が訪れる頃には能登の街に復興が進み、一緒にキリコを担ぐ日が来てほしいものだ。里山里海の恵みに感謝し、災難が無くなることを私たちは切に願った。

(慈済月刊六九三期より)

|災害復興と生活再建|能登半島地震被災地支援の記録

Zoom in picture)

Zoom in picture)