平穏で健康なことが即ち福祉である

編集者の言葉

今年、最初に台湾へ上陸した台風三号(ケーミー)は、七月下旬、上陸して四時間で直ぐ海に出たが、台湾全土の一万五千カ所で被害が発生した。この数字は、十年間で最も多い。そのうちの半数は、街路樹の倒壊や違法建築のトタンの落下などだった。また、その二日間に二十回もの「災害発生警告」」のセルブロードキャストが配信されたが、その回数は気象署が一つの台風に対して発した頻度としても最も多い。

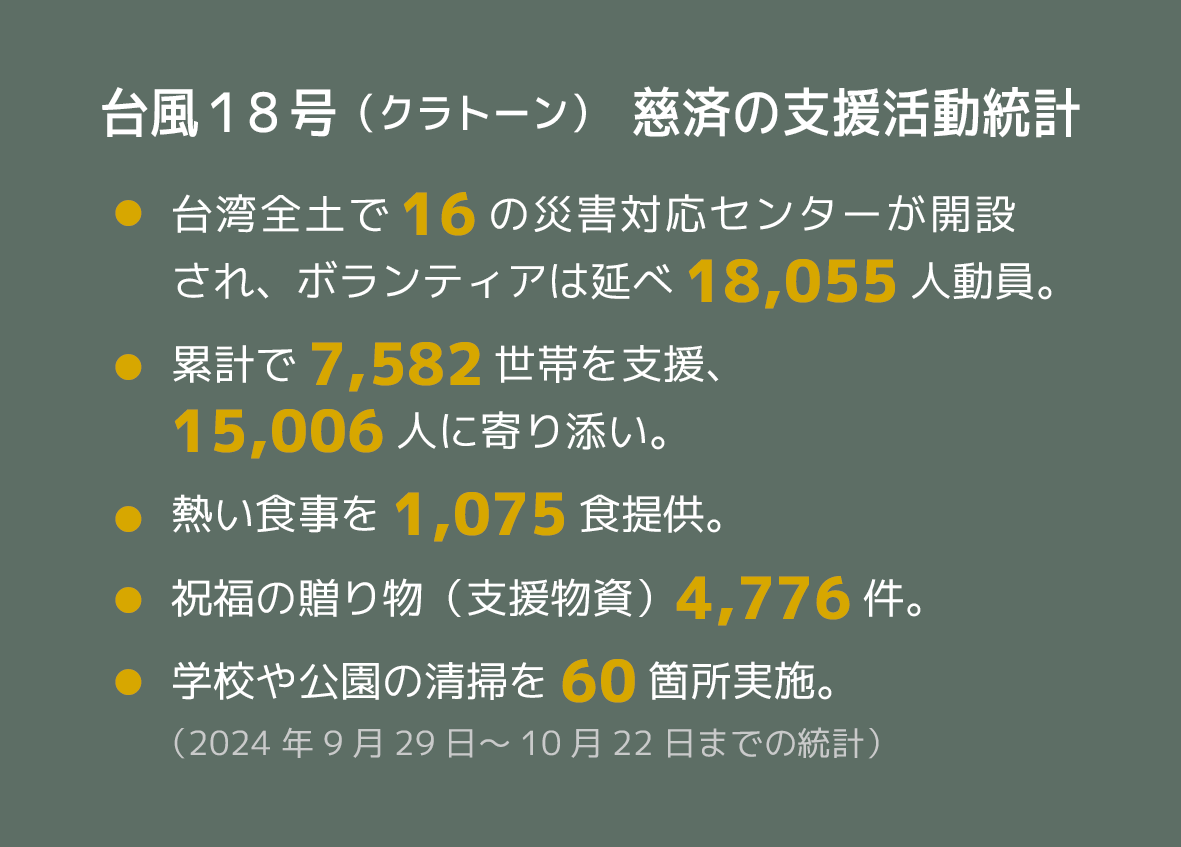

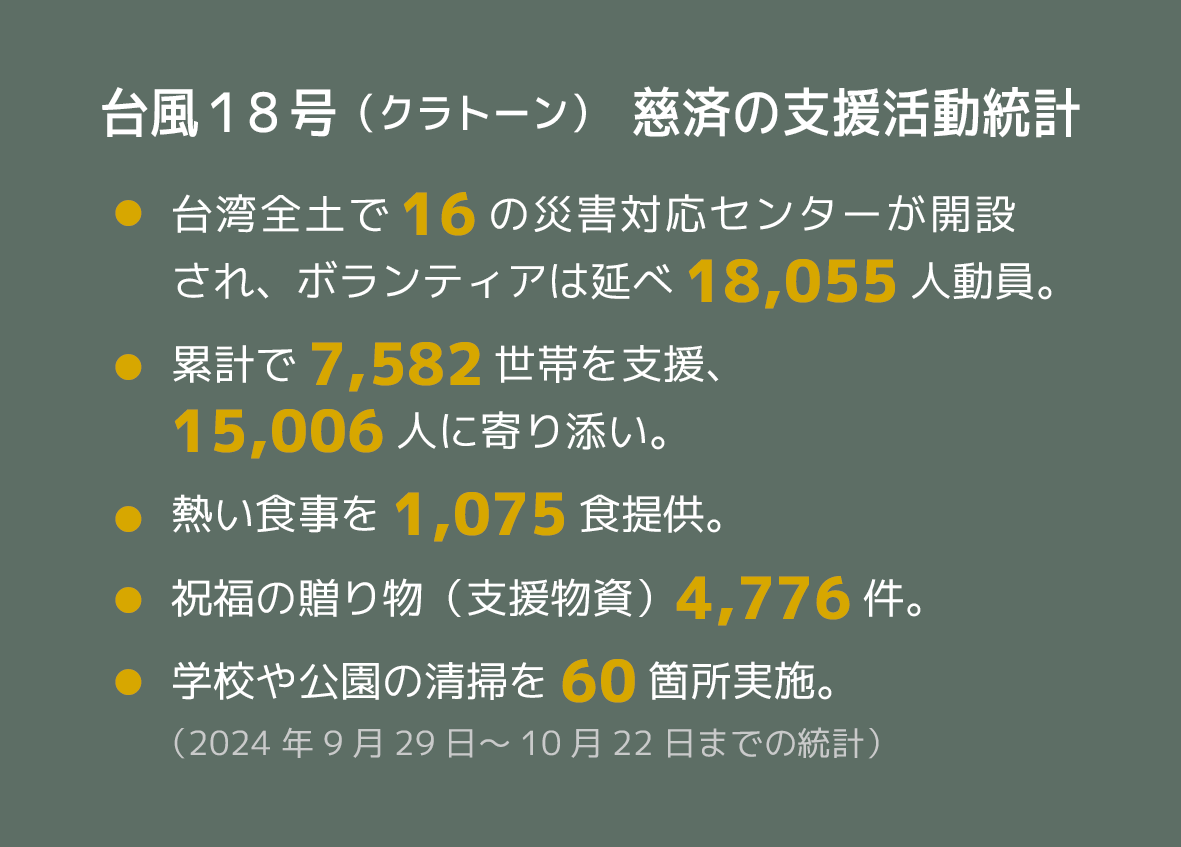

九月末の秋分の頃、慈済の緊急支援は終了していたが、高雄と屏東のボランティアは依然として被災世帯の復旧に気を配っていた。台風十八号(クラトーン)は十月三日、台湾南部に甚大な被害をもたらし、再び多くの記録的な数字を残した。月刊誌『慈済』の執筆者とカメラマンは、高雄と屏東を訪れ、それぞれの様子を取材した。災害から六日目、彼らは二百人余りのボランティアと共に海の向こうの琉球郷(小琉球)へ渡り、バイクで八つの村の合計千六百世帯余りを訪問した。彼らは、住民たちに「心を落ち着かせる」祝福パックを届け、そのうちの二十四世帯が持続したケアを必要としていることにも気づいた。

高雄に上陸した台風十八号は、一九七七年の台風四号(テルマ)と似た経路を辿った。四十七年前の七月二十五日、台風四号が高雄南部に上陸した時は、高雄や屏東地域で四千棟以上の家屋が全壊し、二万七千戸が被害を受けた。證厳法師は弟子たちを率いて視察すると共に支援活動を行い、それが縁となって、後に慈済屏東支部が設立された。

災害をもたらしたどの台風も、台湾の気象史に刻まれているが、動員されたボランティアの支援や慈悲の足跡は、各地域における慈済慈善史の一部でもある。十月中旬、台湾では台風十八号被害の支援活動は一段落していたが、ミャンマーとベトナム、タイなどでは、慈済ボランティアたちが、九月の台風十一号(ヤギ)による被災の視察と支援物資配付活動の準備に追われていた。中でもミャンマーの東部と中部における被害が最も深刻で、被災者の家屋はもはや修復や補強ができる可能性を残していなかった。住民たちが水の中に佇んでいること、それが即ちかつて温かい家があったことを物語っているだけだった。

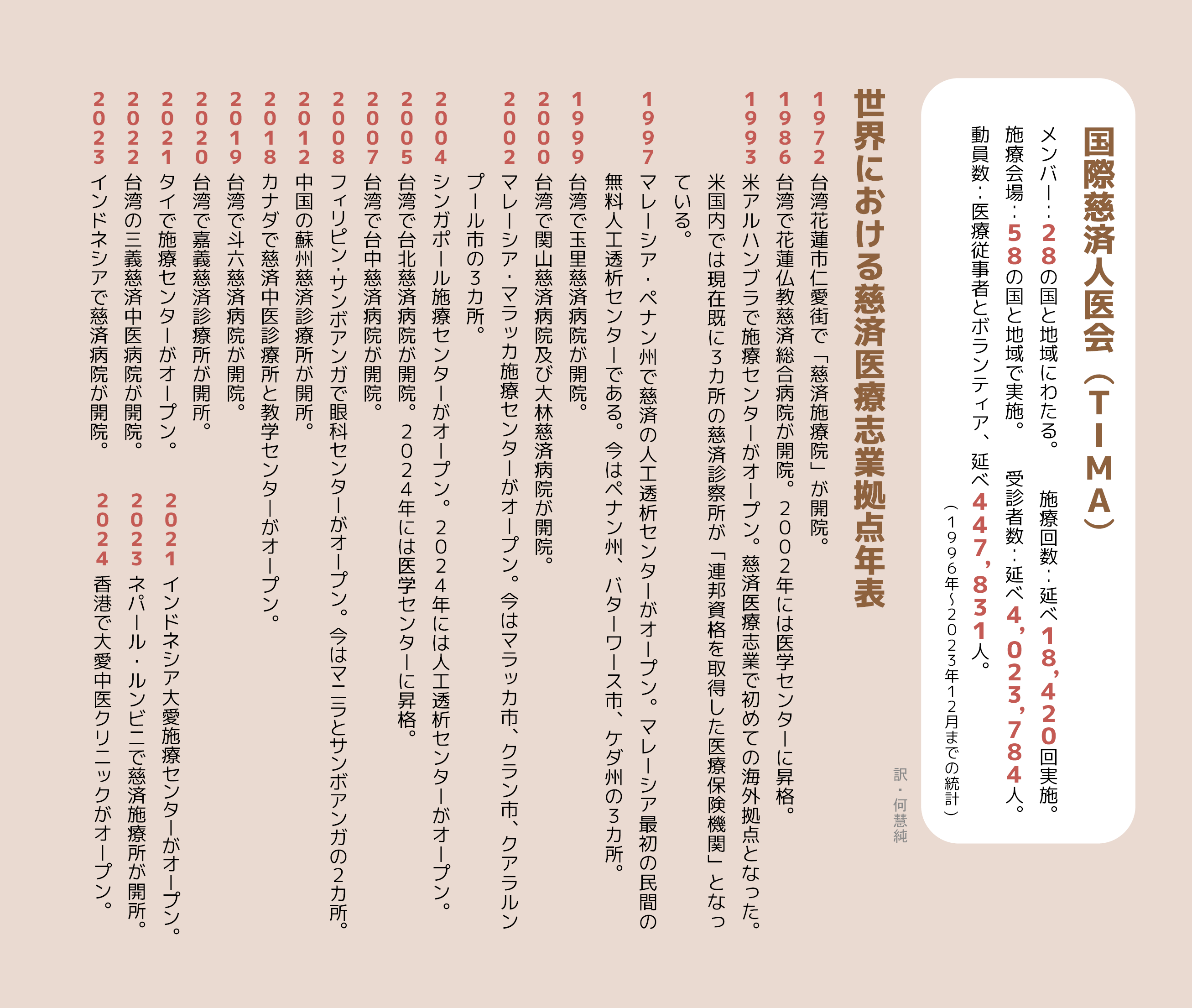

世間には苦しんでいる人が数多くいる。今月号の「慈済のSDGsシリーズ」では、SDGsの目標3「健康と福祉」との繋がりについて述べている。慈済医療について振り返り、どのようにして地域社会に行き渡り、慈済人医会が台湾から世界へ歩みを進めたのかを紹介している。彼らは、出来得る限り力を尽くしてへき地の無医村に出向き、人工透析が必要な貧しい患者や世界中の難民、 植物状態にある人、外国人労働者、脊髄損傷患者、聴覚障害者などに手を差し伸べている。

いわゆる「福祉」とは、病に対する医療を指すだけではなく、心身共に健康で幸福な状態も含まれている。記者は台湾の衛生福利部国民健康署の前署長である王英偉(ワン・インウェイ)医師に単独インタビューをした。「社会的処方」と「慈悲と思いやりのあるコミュニティ」という概念に話が及ぶと、それらは長年にわたって慈済が行っている「医療と地域の慈善活動を合わせた奉仕モデル」によく似ており、全人的な心身の健康に効果をもたらしている、と語った。

台風災害への支援と健康福祉の平等に関する報道を編集していた時、私は法師が言ったことを思い出した。「慈済人がその目で見て、足を運び、支援の手を差し伸べることができる限り、苦しんでいる人々は祝福されるでしょう」。確かに、どこへ行っても人々の困難を解決し、幸せをもたらしているのだから、その足跡は「幸福の軌跡」なのである。

(慈済月刊六九六期より)

編集者の言葉

今年、最初に台湾へ上陸した台風三号(ケーミー)は、七月下旬、上陸して四時間で直ぐ海に出たが、台湾全土の一万五千カ所で被害が発生した。この数字は、十年間で最も多い。そのうちの半数は、街路樹の倒壊や違法建築のトタンの落下などだった。また、その二日間に二十回もの「災害発生警告」」のセルブロードキャストが配信されたが、その回数は気象署が一つの台風に対して発した頻度としても最も多い。

九月末の秋分の頃、慈済の緊急支援は終了していたが、高雄と屏東のボランティアは依然として被災世帯の復旧に気を配っていた。台風十八号(クラトーン)は十月三日、台湾南部に甚大な被害をもたらし、再び多くの記録的な数字を残した。月刊誌『慈済』の執筆者とカメラマンは、高雄と屏東を訪れ、それぞれの様子を取材した。災害から六日目、彼らは二百人余りのボランティアと共に海の向こうの琉球郷(小琉球)へ渡り、バイクで八つの村の合計千六百世帯余りを訪問した。彼らは、住民たちに「心を落ち着かせる」祝福パックを届け、そのうちの二十四世帯が持続したケアを必要としていることにも気づいた。

高雄に上陸した台風十八号は、一九七七年の台風四号(テルマ)と似た経路を辿った。四十七年前の七月二十五日、台風四号が高雄南部に上陸した時は、高雄や屏東地域で四千棟以上の家屋が全壊し、二万七千戸が被害を受けた。證厳法師は弟子たちを率いて視察すると共に支援活動を行い、それが縁となって、後に慈済屏東支部が設立された。

災害をもたらしたどの台風も、台湾の気象史に刻まれているが、動員されたボランティアの支援や慈悲の足跡は、各地域における慈済慈善史の一部でもある。十月中旬、台湾では台風十八号被害の支援活動は一段落していたが、ミャンマーとベトナム、タイなどでは、慈済ボランティアたちが、九月の台風十一号(ヤギ)による被災の視察と支援物資配付活動の準備に追われていた。中でもミャンマーの東部と中部における被害が最も深刻で、被災者の家屋はもはや修復や補強ができる可能性を残していなかった。住民たちが水の中に佇んでいること、それが即ちかつて温かい家があったことを物語っているだけだった。

世間には苦しんでいる人が数多くいる。今月号の「慈済のSDGsシリーズ」では、SDGsの目標3「健康と福祉」との繋がりについて述べている。慈済医療について振り返り、どのようにして地域社会に行き渡り、慈済人医会が台湾から世界へ歩みを進めたのかを紹介している。彼らは、出来得る限り力を尽くしてへき地の無医村に出向き、人工透析が必要な貧しい患者や世界中の難民、 植物状態にある人、外国人労働者、脊髄損傷患者、聴覚障害者などに手を差し伸べている。

いわゆる「福祉」とは、病に対する医療を指すだけではなく、心身共に健康で幸福な状態も含まれている。記者は台湾の衛生福利部国民健康署の前署長である王英偉(ワン・インウェイ)医師に単独インタビューをした。「社会的処方」と「慈悲と思いやりのあるコミュニティ」という概念に話が及ぶと、それらは長年にわたって慈済が行っている「医療と地域の慈善活動を合わせた奉仕モデル」によく似ており、全人的な心身の健康に効果をもたらしている、と語った。

台風災害への支援と健康福祉の平等に関する報道を編集していた時、私は法師が言ったことを思い出した。「慈済人がその目で見て、足を運び、支援の手を差し伸べることができる限り、苦しんでいる人々は祝福されるでしょう」。確かに、どこへ行っても人々の困難を解決し、幸せをもたらしているのだから、その足跡は「幸福の軌跡」なのである。

(慈済月刊六九六期より)

医療の普遍化 誰もが医療にアクセスできる世界へ

スリランカのコロンボで貧しい人々を診察するシンガポール慈済人医会の医師。(撮影・蕭耀華)

数分間の白内障手術で、長年失明していた患者が視力を取り戻した。オーダーメイドの義肢で、身障者が移動の自由を取り戻した。一時間以内に眼鏡ができ、貧困家庭の子どもは黒板の字が見えるようになった……

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連SDGsの目標3であると共に、この半世紀、慈済が慈善志業と医療志業を結び付けて実践して来た、世界での使命と成果である。

曽文ダム流域に位置する嘉義県大埔郷は、山奥であることに加え、ダムによって広大な田畑が水没してしまった。それが原因で、多くの若者が働き口を求めて、他の地方に出て行った。少ない人口では医療機関を維持できないだけでなく、小さな診療所さえない状態が長く続いた。

この「無医村」で医療を提供するために、慈済人医会は十年にわたって、毎月、ボランティアと医師、看護師たちが現地を訪れて施療を続けてきたが、常駐はできなかった。二〇〇二年に、開院から二年になる慈済大林病院が政府による二つの医療プロジェクトを受託した。医師が常駐し始めてから、住民はようやく最低限の医療が保障されるようになった。

「ホームヘルパーの皆さんと連携を密にして、大埔郷で診療所まで来られない患者さんを見つけ出し、在宅ケアを行っているのです」。

毎週水曜日に大埔郷で診療を行っている、慈済大林病院中医部針灸外傷科の葉明憲(イエ・ミンシェン)主任によれば、在宅ケアが必要なお年寄りの多くは一人暮らしだという。遠く離れて暮らしている子どもたちが毎週、親を診療所に連れて行くのは不可能である。そこで、医療スタッフや介護ヘルパーに頼って、家庭訪問し、医療やリハビリ、配食等のサービスを提供してもらっている。葉医師は二十二年にわたって、診察が終わった後、いつも、自立した生活ができず、「家を出られない」患者を訪問ケアしている。

総合診療科の林英龍(リン・インロン)医師は現在、大埔郷の常駐医師兼救急外来の責任者であるが、八年間、毎月平均して二日しか休暇を取らず、百件単位の蜂に刺されたり、蛇に噛まれたりした中毒症状に対処している他、交通事故や労働災害、心臓発作などの緊急患者にも対応して来た。大林慈済病院のリュウマチ免疫科や循環器内科、皮膚科、歯科などの専門医もいつも交代で山奥へ支援に来てくれる。

慈済医療チームのサポートの下、何人かのお年寄りは目に見えて健康が改善した。脳卒中で寝たきりになっていた人が起きて立ち上がったり、認知症の高齢者が言語、動作などの面で回復したり、昔のことを話してくれる人まで出た。大埔郷に医師を派遣して「二十四時間守る」以外に、大林慈済病院は嘉義県梅山郷及び竹崎郷、雲林県古坑郷で巡回医療も行っている。

北部慈済人医会は定期的に、新北市三芝区、双渓区、瑞芳区、平渓区などを訪れて、郊外に住む高齢者の健康に関心を寄せると共に、彼らとまるで古くからの友人や知己のように交流している。(撮影・李政明)

外国人労働者のために、休診日も診療

「病気の人が病院に来られないから、奉仕できる人が出向かなければいけない」と、一九六六年という早い時期に、「病と貧困の連鎖」を見抜いた證厳法師は、「貧困と病の双方を防ぐ」という根本的な取り組みを提唱した。一九七二年、花蓮市仁愛街に開院した「慈済施療院」は、診療所で施療するだけでなく、花蓮県や台東県のへき地にも出向いて、往診を行った。その活動は、一九八六年に開院した花蓮仏教慈済総合病院に引き継がれるまで続いた。

現在、慈済は台湾に二つの医学センターと二つの地域病院、五つの中小規模の病院及び診療所を持つまでになり、慈済人医会の医師、看護師、薬剤師、ボランティアなどは二千七百人を超えている。通院が困難なへき地に住んでいるお年寄りには、人医会の医療ボランティアが訪問診療を行っている。「移動診療」は、空間の壁を越えて山間部のへき地に医療を届けているだけでなく、時間の壁を越えて、にぎやかな都会に住む社会的マイノリティにもアプローチしている。

「あなたがケアしているお爺さんは何歳ですか?」

「八十歳です」

「ちゃんと寝られないようですが、眩暈はしますか?夜は何時間ぐらい寝ますか?」

「四時間ぐらいです……」

日曜日の台北駅ロビーは大勢の人の声で騒がしかったが、臨床心理士とインドネシア人労働者姉妹の会話を妨げることはなかった。慈済人医会北部地区と台北市の共催による「台北市外国人労働者ヘルスケア活動」が行われて、もう二十年になる。医療関係のボランティアは、台北駅に心療内科、内科、歯科、眼科、整形外科、産婦人科、中医科などの診療科ごとにブースを設け、無料で検査や相談を行っている。そこでは採血や注射等の侵襲的医療行為は行わず、薬も提携クリニックで健康保険証を提示して初めて、受け取れるが、それでもきつい仕事に耐えている外国人労働者にとっては大きな助けである。

「彼らの多くはインドネシア人の住み込み介護ヘルパーで、介護対象の多くは自立した生活ができないお年寄りです」。この活動で連絡担当係を務める慈済ボランティアの顔渼姈(イエン・メイリン)さんによると、住み込みの介護ヘルパーは体力的にきつい仕事で、夜中に起こされることは日常茶飯事だという。日曜日は休日だが、病院や診療所もほとんどが休みであるため、自分たちはなかなか診察を受けられない。そこで、慈済人医会は、彼らが診療を受け易いよう、あえて日曜日に奉仕しているのである。

このように山間部や離島等のへき地、都市部の外国人労働者、路上生活者に医療奉仕するだけでなく、慈済の医療機関や人医会のメンバーは、施設に出向いて植物状態や半身不随の患者など社会的弱者をケアし、病気の苦しみを緩和すると共に、家族をも安心させている。

台北駅で20年にわたって続けてきた、外国人労働者ヘルスケア活動は、移動病院のようだ。(撮影・江宝清)

白内障手術が人生を変えた

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標3にあたる。この中では、二〇三〇年までに妊婦、新生児、五歳未満の子どもの死亡率を減らすこと、また、財政リスクからの保護を含めて全ての人々を保護すること、基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質の高い安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成することなどを目指しているが、これらの項目は、台湾においてはほぼ全面的に達成されている。

しかし、世界保健機関(WHO)と世界銀行の統計によると、世界では今なお三億八〇〇〇万人以上が自費で医療費を支払わなければならないために極度の貧困に陥っており、「大学病院」以上のレベルの医療サービスを受けられる人は一割に満たない。東南アジアやアフリカ、中南米など開発途上国の貧困層は、診療所に行くことさえ難しい。まして入院治療など望むべくもない。

医療資源が比較的豊富な台湾から外に出て、慈済医療志業と人医会のボランティアが直面したのは、切実な医療のニーズだった。極ありふれた簡単な手術でさえ、時には一家の運命を変えることがある。

フィリピン・マニラの慈済眼科センターでは、いつも早朝から各地の貧しい眼疾患患者が家族に支えられて訪れ、検査や診療を受けている。手術を終えたケビン・アンドラードさんは不安な気持ちで、回復室で待っていた。彼は三年余り前に白内障で視力を失ったが、治療に行く余裕がなかった。一度は自殺を図ったこともあるが、幸い子どもがすぐに発見して一命を取り留めた。

「これが見えますか?」

慈済眼科センターで手術を終えた後、カテリーナ医師は指を差し出して尋ねたが、ケビンさんは悲しそうに「見えません」と答えた。しかし、三時間ほど経つと、彼はなんと自分で起き上がって、用を足しに行ったのである。それは目が見えている人と同じ動きだった。視力を回復できたのは右目だけだったが、それでもケビンさんは家族を養うために仕事に戻れる日が待ち遠しかった。

無料の眼科手術は、フィリピン慈済人が三十年近くにわたって取り組んできた、医療成果の一つにすぎない。フィリピンには大小合わせて七千以上の島があり、貧富の差が激しい。その上、交通も不便なため、遠い離島に住む貧しい患者の中には、生まれてから一度も病院に行ったことのない人さえいる。一九九五年、フィリピン慈済人は施療チームを立ち上げ、へき地へ奉仕に行った。

フィリピン慈済人医会のベテランボランティアである柯賢智(コー・シエンヅー)医師は、二十九年前に最初の一歩を踏み出した時のことを振り返って、感慨深げに言った、「あの頃は何も設備がありませんでした」。

最初の麻酔器は米軍が廃棄処分にした中古品だった。手術用の「無影灯」もなく、普通のライトを寄せ集めて照明にしていた。田舎で手術を行う時は、華僑学校の図書館や事務室を借りて、事務机を手術台にしなければならなかった。しかし、設備面で寄せ集めであっても、医療スタッフとボランティアの熱意が冷めることはなく、皆で住民を助けるために精一杯、力を尽くした。

「施療活動のたびに、参加する看護師やボランティアの人数は増えて行きました。金銭的な報酬もなく、名誉が約束されているわけでもないのに、彼らはひたすら活動を続けました。この数十年間に変わったことはたくさんありますが、変わっていないのは愛です」と柯医師は賞賛した。

フィリピン慈済人医会は、年に三回から四回の大規模な施療活動を三十年近くにわたって続け、これまで既に二百六十回以上行い、受診した患者は延べ三十万人を超える。首都マニラの慈済眼科センターでは二〇二三年に延べ二万人余りを診察した。また、南部のサンボアンガ市には義肢センターがあり、身障者のために無償でオーダーメイドの義肢を作っている。

施療は対価がないが、患者を助けるだけでなく、医療スタッフたちをも勇気づけている。インドネシア人医会メンバーのルズビー医師は今年施療活動に参加し、顔面脂肪腫切除手術を二件行った。術後、医師は二人の患者から感謝されたが、収穫が最も大きかったのは自分のほうだと感じている。「人の望みを叶えるのは、素晴らしい気持ちです」。

人医会の施療活動はフィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどで長年続いているが、時にはその他の国に支援に行くこともある。今年八月、スリランカのカルタラ県で、シンガポールとスリランカ現地の医療スタッフ及びボランティア合わせて、総勢三百五十二名による大規模な施療が行われた。スリランカでは、診察自体は無料だが、薬は自費である。ここ数年で薬の値段が二倍になり、収入の多くない住民には重い負担となっている。

現地の公立病院には医師が四人しかおらず、眼科も歯科もない。また、私立病院で歯科の根管治療をしようとすれば、四万ルピー(約二万円)もかかり、普通の人には容易に支払える額ではない。そのため、施療の開始時間が午前八時半にも関わらず、明け方の三時ごろから待つ住民もいた。二日半で延べ四千六百人が治療を受けた。

ヨルダンの慈済人は長期にわたって、現地の貧困層やヨルダンで暮らしているシリア難民を支援しているが、台湾の施療及び配付団も、何度も支援に訪れた。2019年、ゴルシャフィの貧しい農村で行われた歯科の施療では、老若男女が暑さに耐えながら、並んで診察を待っていた。(撮影・蕭耀華)

豊かな国にも医療に恵まれない人がいる

東南アジアや中南米、アフリカなどの開発途上国だけでなく、世界一の医療水準と世界で上位の国民所得を誇るアメリカでも、なお多くの人が施療に来る。一体なぜだろうか。

「問題は健康保険と在留資格にある」と話すのは、慈済医療志業執行長で、国際慈済人医会のまとめ役でもある林俊龍(リン・ジュンロン)医師だ。かつてアメリカ・ロサンゼルスのノースリッジ医学センターで院長を務めた林医師によれば、アメリカ国民は通常、基本的な医療保険に加入しているが、在留資格を持たない移民は医療保険に加入できず、突発的な重病に罹ると、為す術がない。また、失業して貧困になった人も保険料が払えなくなるという。「保険に入っていない人は、盲腸の手術で入院するだけでも破産してしまうのです」と、林医師はため息をついた。

一九九三年十一月、アメリカの慈済人は、南カリフォルニアのアルハンブラ市に最初の施療センターを立ち上げた。内科と歯科、中医科から始まり、徐々に診療科を増やしていった。そして、施療に訪れた路上生活者がシャワーを浴びることで、清潔で尊厳のある面持ちを取り戻せるようにと、バスルームも設置した。二〇〇五年、施療センターは地域外来診療所になり、対象範囲を広げて一般市民も有料で受診できるようになったが、社会的マイノリティを対象とした施療は継続しており、医療と慈善を結び付けた支援をしていることに変わりはない。

広い国土に対応するため、アメリカの慈済人は「移動診療」にも力を入れており、十二台の「大愛医療巡回車」を製造した。バスを改造して、医療機器を搭載したこの医療巡回車は、医療を待つ人々の元へ直接移動し、車内で眼科、歯科などの医療行為をすることができる。

「視力検査から眼鏡ができるまで一時間もかかりません。ニューヨークでは信じられないことです。低所得世帯の子どもにとって、眼鏡はとても重要です」。アメリカ慈済人医会のベテランボランティアである、歯科医の廖敬興(リャオ・ジンシン)さんによれば、貧しい家庭の子どもの多くは視力に問題があっても気付かず、黒板の文字がはっきり見えないことが間接的に成績に影響しているという。人医会ボランティアが学校を訪れて、無料で視力検査をして眼鏡を作ってあげると、先生が書いた字がはっきり見えるようになり、「成績が一気にCからAに上がったのです」と、廖医師は笑顔を見せた。

全米の慈済の九大支部は、二十四の地点に慈済人医会を設けており、国内だけでなく、メキシコ、ハイチ、ドミニカ、エクアドル、ボリビア等の中南米諸国でも施療活動を行っている。

国際慈済人医会メンバーは、現在、二十八の国と地域に及んでいる。一万五千人余りの医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師に加え、事務ボランティアがおり、力を合わせて貧しい患者に総合医療を無償で提供している。また、世界で大規模災害が発生した時も、積極的に支援活動に参加しており、二〇二三年末現在、五十八の国と地域で、延べ四百万人以上に専門医療を提供して来た。

今年、アメリカ・オークランドで行われたコミュニティの施療活動で、低所得者と無保険者が歯科診療車の中で治療を受けた。(撮影・呂宛潔)

テクノロジーで世界の隅々に愛を

国内外の医療環境が大きく変化するに従って、医療で人助けをする方法も変わってきた。二十一世紀の医療従事者は、世界を一変させる、革命的な進歩を目の当たりにするだろう。

元慈済大学医学院院長で、現慈済教育志業執行長の王本栄(ワン・ベンロン)医師は、現在各方面で注目されているAIの活用を例に挙げて説明した。「画像認識AIを診断のサポートとして利用すれば、医師の判断に比べて間違いなく精度が向上します。AIは医療資源の偏在や需給の不均衡が解決できます。そして、遠隔医療に使えば、地理的な限界はなくなり、多くの過疎地の弱者住民をケアすることができます。精密医療にせよ、いわゆる個別化医療やデジタル治療にせよ、AIはかなり大きな助けになるでしょう」。

しかし、ハイテク医療や先進医療を追求する一方で、心と体に寄り添う「人間本位」の医療も忘れてはならない。それでこそ、人類の健康と福祉の増進という理想を実現し、真に人を苦しみから救うことができるのである。(資料提供・慈済病院、二〇二四年国際慈済人医会年次総会、『慈済アメリカ医療志業30年特別号』)

(慈済月刊六九六期より)

スリランカのコロンボで貧しい人々を診察するシンガポール慈済人医会の医師。(撮影・蕭耀華)

数分間の白内障手術で、長年失明していた患者が視力を取り戻した。オーダーメイドの義肢で、身障者が移動の自由を取り戻した。一時間以内に眼鏡ができ、貧困家庭の子どもは黒板の字が見えるようになった……

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連SDGsの目標3であると共に、この半世紀、慈済が慈善志業と医療志業を結び付けて実践して来た、世界での使命と成果である。

曽文ダム流域に位置する嘉義県大埔郷は、山奥であることに加え、ダムによって広大な田畑が水没してしまった。それが原因で、多くの若者が働き口を求めて、他の地方に出て行った。少ない人口では医療機関を維持できないだけでなく、小さな診療所さえない状態が長く続いた。

この「無医村」で医療を提供するために、慈済人医会は十年にわたって、毎月、ボランティアと医師、看護師たちが現地を訪れて施療を続けてきたが、常駐はできなかった。二〇〇二年に、開院から二年になる慈済大林病院が政府による二つの医療プロジェクトを受託した。医師が常駐し始めてから、住民はようやく最低限の医療が保障されるようになった。

「ホームヘルパーの皆さんと連携を密にして、大埔郷で診療所まで来られない患者さんを見つけ出し、在宅ケアを行っているのです」。

毎週水曜日に大埔郷で診療を行っている、慈済大林病院中医部針灸外傷科の葉明憲(イエ・ミンシェン)主任によれば、在宅ケアが必要なお年寄りの多くは一人暮らしだという。遠く離れて暮らしている子どもたちが毎週、親を診療所に連れて行くのは不可能である。そこで、医療スタッフや介護ヘルパーに頼って、家庭訪問し、医療やリハビリ、配食等のサービスを提供してもらっている。葉医師は二十二年にわたって、診察が終わった後、いつも、自立した生活ができず、「家を出られない」患者を訪問ケアしている。

総合診療科の林英龍(リン・インロン)医師は現在、大埔郷の常駐医師兼救急外来の責任者であるが、八年間、毎月平均して二日しか休暇を取らず、百件単位の蜂に刺されたり、蛇に噛まれたりした中毒症状に対処している他、交通事故や労働災害、心臓発作などの緊急患者にも対応して来た。大林慈済病院のリュウマチ免疫科や循環器内科、皮膚科、歯科などの専門医もいつも交代で山奥へ支援に来てくれる。

慈済医療チームのサポートの下、何人かのお年寄りは目に見えて健康が改善した。脳卒中で寝たきりになっていた人が起きて立ち上がったり、認知症の高齢者が言語、動作などの面で回復したり、昔のことを話してくれる人まで出た。大埔郷に医師を派遣して「二十四時間守る」以外に、大林慈済病院は嘉義県梅山郷及び竹崎郷、雲林県古坑郷で巡回医療も行っている。

北部慈済人医会は定期的に、新北市三芝区、双渓区、瑞芳区、平渓区などを訪れて、郊外に住む高齢者の健康に関心を寄せると共に、彼らとまるで古くからの友人や知己のように交流している。(撮影・李政明)

外国人労働者のために、休診日も診療

「病気の人が病院に来られないから、奉仕できる人が出向かなければいけない」と、一九六六年という早い時期に、「病と貧困の連鎖」を見抜いた證厳法師は、「貧困と病の双方を防ぐ」という根本的な取り組みを提唱した。一九七二年、花蓮市仁愛街に開院した「慈済施療院」は、診療所で施療するだけでなく、花蓮県や台東県のへき地にも出向いて、往診を行った。その活動は、一九八六年に開院した花蓮仏教慈済総合病院に引き継がれるまで続いた。

現在、慈済は台湾に二つの医学センターと二つの地域病院、五つの中小規模の病院及び診療所を持つまでになり、慈済人医会の医師、看護師、薬剤師、ボランティアなどは二千七百人を超えている。通院が困難なへき地に住んでいるお年寄りには、人医会の医療ボランティアが訪問診療を行っている。「移動診療」は、空間の壁を越えて山間部のへき地に医療を届けているだけでなく、時間の壁を越えて、にぎやかな都会に住む社会的マイノリティにもアプローチしている。

「あなたがケアしているお爺さんは何歳ですか?」

「八十歳です」

「ちゃんと寝られないようですが、眩暈はしますか?夜は何時間ぐらい寝ますか?」

「四時間ぐらいです……」

日曜日の台北駅ロビーは大勢の人の声で騒がしかったが、臨床心理士とインドネシア人労働者姉妹の会話を妨げることはなかった。慈済人医会北部地区と台北市の共催による「台北市外国人労働者ヘルスケア活動」が行われて、もう二十年になる。医療関係のボランティアは、台北駅に心療内科、内科、歯科、眼科、整形外科、産婦人科、中医科などの診療科ごとにブースを設け、無料で検査や相談を行っている。そこでは採血や注射等の侵襲的医療行為は行わず、薬も提携クリニックで健康保険証を提示して初めて、受け取れるが、それでもきつい仕事に耐えている外国人労働者にとっては大きな助けである。

「彼らの多くはインドネシア人の住み込み介護ヘルパーで、介護対象の多くは自立した生活ができないお年寄りです」。この活動で連絡担当係を務める慈済ボランティアの顔渼姈(イエン・メイリン)さんによると、住み込みの介護ヘルパーは体力的にきつい仕事で、夜中に起こされることは日常茶飯事だという。日曜日は休日だが、病院や診療所もほとんどが休みであるため、自分たちはなかなか診察を受けられない。そこで、慈済人医会は、彼らが診療を受け易いよう、あえて日曜日に奉仕しているのである。

このように山間部や離島等のへき地、都市部の外国人労働者、路上生活者に医療奉仕するだけでなく、慈済の医療機関や人医会のメンバーは、施設に出向いて植物状態や半身不随の患者など社会的弱者をケアし、病気の苦しみを緩和すると共に、家族をも安心させている。

台北駅で20年にわたって続けてきた、外国人労働者ヘルスケア活動は、移動病院のようだ。(撮影・江宝清)

白内障手術が人生を変えた

「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する」、これは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標3にあたる。この中では、二〇三〇年までに妊婦、新生児、五歳未満の子どもの死亡率を減らすこと、また、財政リスクからの保護を含めて全ての人々を保護すること、基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質の高い安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成することなどを目指しているが、これらの項目は、台湾においてはほぼ全面的に達成されている。

しかし、世界保健機関(WHO)と世界銀行の統計によると、世界では今なお三億八〇〇〇万人以上が自費で医療費を支払わなければならないために極度の貧困に陥っており、「大学病院」以上のレベルの医療サービスを受けられる人は一割に満たない。東南アジアやアフリカ、中南米など開発途上国の貧困層は、診療所に行くことさえ難しい。まして入院治療など望むべくもない。

医療資源が比較的豊富な台湾から外に出て、慈済医療志業と人医会のボランティアが直面したのは、切実な医療のニーズだった。極ありふれた簡単な手術でさえ、時には一家の運命を変えることがある。

フィリピン・マニラの慈済眼科センターでは、いつも早朝から各地の貧しい眼疾患患者が家族に支えられて訪れ、検査や診療を受けている。手術を終えたケビン・アンドラードさんは不安な気持ちで、回復室で待っていた。彼は三年余り前に白内障で視力を失ったが、治療に行く余裕がなかった。一度は自殺を図ったこともあるが、幸い子どもがすぐに発見して一命を取り留めた。

「これが見えますか?」

慈済眼科センターで手術を終えた後、カテリーナ医師は指を差し出して尋ねたが、ケビンさんは悲しそうに「見えません」と答えた。しかし、三時間ほど経つと、彼はなんと自分で起き上がって、用を足しに行ったのである。それは目が見えている人と同じ動きだった。視力を回復できたのは右目だけだったが、それでもケビンさんは家族を養うために仕事に戻れる日が待ち遠しかった。

無料の眼科手術は、フィリピン慈済人が三十年近くにわたって取り組んできた、医療成果の一つにすぎない。フィリピンには大小合わせて七千以上の島があり、貧富の差が激しい。その上、交通も不便なため、遠い離島に住む貧しい患者の中には、生まれてから一度も病院に行ったことのない人さえいる。一九九五年、フィリピン慈済人は施療チームを立ち上げ、へき地へ奉仕に行った。

フィリピン慈済人医会のベテランボランティアである柯賢智(コー・シエンヅー)医師は、二十九年前に最初の一歩を踏み出した時のことを振り返って、感慨深げに言った、「あの頃は何も設備がありませんでした」。

最初の麻酔器は米軍が廃棄処分にした中古品だった。手術用の「無影灯」もなく、普通のライトを寄せ集めて照明にしていた。田舎で手術を行う時は、華僑学校の図書館や事務室を借りて、事務机を手術台にしなければならなかった。しかし、設備面で寄せ集めであっても、医療スタッフとボランティアの熱意が冷めることはなく、皆で住民を助けるために精一杯、力を尽くした。

「施療活動のたびに、参加する看護師やボランティアの人数は増えて行きました。金銭的な報酬もなく、名誉が約束されているわけでもないのに、彼らはひたすら活動を続けました。この数十年間に変わったことはたくさんありますが、変わっていないのは愛です」と柯医師は賞賛した。

フィリピン慈済人医会は、年に三回から四回の大規模な施療活動を三十年近くにわたって続け、これまで既に二百六十回以上行い、受診した患者は延べ三十万人を超える。首都マニラの慈済眼科センターでは二〇二三年に延べ二万人余りを診察した。また、南部のサンボアンガ市には義肢センターがあり、身障者のために無償でオーダーメイドの義肢を作っている。

施療は対価がないが、患者を助けるだけでなく、医療スタッフたちをも勇気づけている。インドネシア人医会メンバーのルズビー医師は今年施療活動に参加し、顔面脂肪腫切除手術を二件行った。術後、医師は二人の患者から感謝されたが、収穫が最も大きかったのは自分のほうだと感じている。「人の望みを叶えるのは、素晴らしい気持ちです」。

人医会の施療活動はフィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどで長年続いているが、時にはその他の国に支援に行くこともある。今年八月、スリランカのカルタラ県で、シンガポールとスリランカ現地の医療スタッフ及びボランティア合わせて、総勢三百五十二名による大規模な施療が行われた。スリランカでは、診察自体は無料だが、薬は自費である。ここ数年で薬の値段が二倍になり、収入の多くない住民には重い負担となっている。

現地の公立病院には医師が四人しかおらず、眼科も歯科もない。また、私立病院で歯科の根管治療をしようとすれば、四万ルピー(約二万円)もかかり、普通の人には容易に支払える額ではない。そのため、施療の開始時間が午前八時半にも関わらず、明け方の三時ごろから待つ住民もいた。二日半で延べ四千六百人が治療を受けた。

ヨルダンの慈済人は長期にわたって、現地の貧困層やヨルダンで暮らしているシリア難民を支援しているが、台湾の施療及び配付団も、何度も支援に訪れた。2019年、ゴルシャフィの貧しい農村で行われた歯科の施療では、老若男女が暑さに耐えながら、並んで診察を待っていた。(撮影・蕭耀華)

豊かな国にも医療に恵まれない人がいる

東南アジアや中南米、アフリカなどの開発途上国だけでなく、世界一の医療水準と世界で上位の国民所得を誇るアメリカでも、なお多くの人が施療に来る。一体なぜだろうか。

「問題は健康保険と在留資格にある」と話すのは、慈済医療志業執行長で、国際慈済人医会のまとめ役でもある林俊龍(リン・ジュンロン)医師だ。かつてアメリカ・ロサンゼルスのノースリッジ医学センターで院長を務めた林医師によれば、アメリカ国民は通常、基本的な医療保険に加入しているが、在留資格を持たない移民は医療保険に加入できず、突発的な重病に罹ると、為す術がない。また、失業して貧困になった人も保険料が払えなくなるという。「保険に入っていない人は、盲腸の手術で入院するだけでも破産してしまうのです」と、林医師はため息をついた。

一九九三年十一月、アメリカの慈済人は、南カリフォルニアのアルハンブラ市に最初の施療センターを立ち上げた。内科と歯科、中医科から始まり、徐々に診療科を増やしていった。そして、施療に訪れた路上生活者がシャワーを浴びることで、清潔で尊厳のある面持ちを取り戻せるようにと、バスルームも設置した。二〇〇五年、施療センターは地域外来診療所になり、対象範囲を広げて一般市民も有料で受診できるようになったが、社会的マイノリティを対象とした施療は継続しており、医療と慈善を結び付けた支援をしていることに変わりはない。

広い国土に対応するため、アメリカの慈済人は「移動診療」にも力を入れており、十二台の「大愛医療巡回車」を製造した。バスを改造して、医療機器を搭載したこの医療巡回車は、医療を待つ人々の元へ直接移動し、車内で眼科、歯科などの医療行為をすることができる。

「視力検査から眼鏡ができるまで一時間もかかりません。ニューヨークでは信じられないことです。低所得世帯の子どもにとって、眼鏡はとても重要です」。アメリカ慈済人医会のベテランボランティアである、歯科医の廖敬興(リャオ・ジンシン)さんによれば、貧しい家庭の子どもの多くは視力に問題があっても気付かず、黒板の文字がはっきり見えないことが間接的に成績に影響しているという。人医会ボランティアが学校を訪れて、無料で視力検査をして眼鏡を作ってあげると、先生が書いた字がはっきり見えるようになり、「成績が一気にCからAに上がったのです」と、廖医師は笑顔を見せた。

全米の慈済の九大支部は、二十四の地点に慈済人医会を設けており、国内だけでなく、メキシコ、ハイチ、ドミニカ、エクアドル、ボリビア等の中南米諸国でも施療活動を行っている。

国際慈済人医会メンバーは、現在、二十八の国と地域に及んでいる。一万五千人余りの医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師に加え、事務ボランティアがおり、力を合わせて貧しい患者に総合医療を無償で提供している。また、世界で大規模災害が発生した時も、積極的に支援活動に参加しており、二〇二三年末現在、五十八の国と地域で、延べ四百万人以上に専門医療を提供して来た。

今年、アメリカ・オークランドで行われたコミュニティの施療活動で、低所得者と無保険者が歯科診療車の中で治療を受けた。(撮影・呂宛潔)

テクノロジーで世界の隅々に愛を

国内外の医療環境が大きく変化するに従って、医療で人助けをする方法も変わってきた。二十一世紀の医療従事者は、世界を一変させる、革命的な進歩を目の当たりにするだろう。

元慈済大学医学院院長で、現慈済教育志業執行長の王本栄(ワン・ベンロン)医師は、現在各方面で注目されているAIの活用を例に挙げて説明した。「画像認識AIを診断のサポートとして利用すれば、医師の判断に比べて間違いなく精度が向上します。AIは医療資源の偏在や需給の不均衡が解決できます。そして、遠隔医療に使えば、地理的な限界はなくなり、多くの過疎地の弱者住民をケアすることができます。精密医療にせよ、いわゆる個別化医療やデジタル治療にせよ、AIはかなり大きな助けになるでしょう」。

しかし、ハイテク医療や先進医療を追求する一方で、心と体に寄り添う「人間本位」の医療も忘れてはならない。それでこそ、人類の健康と福祉の増進という理想を実現し、真に人を苦しみから救うことができるのである。(資料提供・慈済病院、二〇二四年国際慈済人医会年次総会、『慈済アメリカ医療志業30年特別号』)

(慈済月刊六九六期より)

福を知って、惜しんで、更に福を作る

平安であることに感謝すれば,心は満たされます。

満足できない人は、永遠に自分が幸福であることを知りません。

この人生を精一杯捧げる

九月九日、基金会主任たちの報告の時間に、洪静原(ホン・ジンユェン)師姐は慈済の献体への取り組みについて言及しました。多くの慈済ボランティアが健康なうちに献体登録を済ませ、重病を患った時には特に花蓮慈済病院に戻って緩和ケアを受け、最後の瞬間を迎えたならば、動かなくなった身体を慈済大学に寄付することで願いを果たしていると述べました。

上人曰く、慈済ボランティアは慈済と縁を結んで以来、「役に立つことに価値がある」という人生観を築き、生死を平然と受け入れることができるようになったので、「心に執着がなく、執着がないからこそ」、だからこそ不断に奉仕し、求めず、執着せず、心身を捧げているのです。

「かけがえのない生命に値段をつけることはできません。我々は方向をしっかり選び、この人生を衆生のために捧げることができれば、この人生は価値ある人生となるのです」。

「慈済の人々の愛は口先だけではなく、それを実践していますから、家庭の模範、地域の模範となり、その瞬間に教師となることができるのです。最後まで待って無言の良師になるのではありません」。上人は慈済大学で「無言の良師」と呼ばれる献体について、世の中で成功を収める人や、子や孫を育てて家庭を成している人の中には、特に慈済ボランティアが多いと語りました。慈済に入って誠心誠意で心身を捧げ、多くの苦しむ人々のために尽くすその姿は、まさに人の模範です。人生の最後に身体までも寄付し、医学のために奉仕しているのです。そうすることで自分の人生を、本当に精一杯、捧げることができたと言えるのです。

日々自分が幸福であると感じる

九月十日、シンガポール支部の劉瑞士(リュウ・ルイシ)執行長と幹部たちが精舎に帰り、人工透析センターの運営やスリランカでの施療、会務への配慮、十周年を迎えた慈済大愛幼児教育センターの成果について共有しました。それに対して上人は、こう開示しました。

「シンガポールは福地であり、社会福祉や一般市民の生活は標準以上ですが、清潔で明るい環境に住んでいる人々の心が純朴であることは、非常に幸運なことです。私はいつも自分が幸運であることに感謝しています。なぜなら、毎日出会える方々が善知識であり、友人や法縁者が互いに励まし合っているからです。私を生んで育ててくれた両親に感謝し、この身を以て人間のために福を施し、大衆に利益をもたらしたいのです」。

仏法を学ぶことは、福を求めることではありません。福は、求める必要がないのです。常日頃から真摯に福を施すことで、自然に福が得られるのです。

「もし奉仕を望まず、福を施さなければ、どんなに求めても何も得られません。農夫が田畑を耕さず、種を蒔かず、苗を植えなければ、当然収穫はないのと同じです。季節ごとの作業に心を込め、種を蒔き、耕作し、収穫を得たら更に種を残し、再び種を蒔き、苗を植えてこそ、十分な食糧が得られ、人々に供給できるのです」。

菩提心を発すること、この一念は一つの種子であり、心を込めて耕し、育てることで「一つ」が無量へと増えるのです。上人は、大きな木も小さな種子から芽を出して成長するのであり、地、水、火、風との良い縁が結ばれてこそ、時間と共に成長し繁茂することができると述べました。福縁を持ち、平安な社会に住むことができても、世界にはたくさんの人々が、生まれた時から厳しい環境に置かれて心が極端な状態になり、絶えず戦渦に巻き込まれ、朝が来るかどうかも分からない中で不安に苛まれています。その苦しみと痛みは耐え難いものです。

上人は、多くの国や地域が動乱に満ちていることを嘆き、人と人との間で争いが起こり、衆生の業力がますます重くなり、同じ空間の中で衝突が引き起こされ、感情が引き裂かれ、一般市民は本当に苦しんでいると語りました。

「平和で安定して繁栄する幸せな社会に住んでいる私たちは、毎日感謝することが大切です。私は毎日感謝を唱え、すべての人を尊重します。誰もが仏性を持っているのですから、心を込めて修行して自分の本性に戻ればそれでよく、外に求める必要はなくなるのです」。

「皆さんは、こうして精舎に幸福と感謝を持ち帰ってくれました。これからも自分に満足し、福を知り、福を惜しむことを期待しています。福を知らない人は、永遠に自分が幸福であることを知らず、外に求め続け、心の中は煩悩でいっぱいになり、欲望がますます強くなり、苦しみが増すのです。実のところ、平安であれば心が満たされて満足するというものです。善を行う志を持つことが大切で、善を行える人こそが福のある人であり、豊かで余裕がある人なのです。もし福を知らなければ、永遠に満足できず、人を助けたいと思わなくなります」。

どんなに裕福な国でも、苦しむ人々は存在します。上人はシンガポールのチームを称賛しました。慈善と施療を結びつけ、外に出られない家庭に入って初診を行い、医療を手配し、その後も長期的にフォローアップを行ってボランティアが定期的に訪問したり、家庭環境の清掃を手伝ったりして、安心して病気を治せるようにしていると、その活動を紹介しました。

「人を助けたいという気持ちがあっても、自分の力は限られています。慈済には多くの志を同じくする法縁者がいますから、互いに福を託し、福縁を共にし、協力して多くの困難な人々を助けることができるのです。私たちはお互いを大切にし、感謝し、祝福し合うべきなのです」。上人はシンガポールのボランティアに、この慈済の思いを広め、地域で慈済のボランティアに参加する人々が増えて各地へ伝わり、人々が凡夫から菩薩となってこの世が浄土へと変わることを願っています。

(慈済月刊六九六期より)

平安であることに感謝すれば,心は満たされます。

満足できない人は、永遠に自分が幸福であることを知りません。

この人生を精一杯捧げる

九月九日、基金会主任たちの報告の時間に、洪静原(ホン・ジンユェン)師姐は慈済の献体への取り組みについて言及しました。多くの慈済ボランティアが健康なうちに献体登録を済ませ、重病を患った時には特に花蓮慈済病院に戻って緩和ケアを受け、最後の瞬間を迎えたならば、動かなくなった身体を慈済大学に寄付することで願いを果たしていると述べました。

上人曰く、慈済ボランティアは慈済と縁を結んで以来、「役に立つことに価値がある」という人生観を築き、生死を平然と受け入れることができるようになったので、「心に執着がなく、執着がないからこそ」、だからこそ不断に奉仕し、求めず、執着せず、心身を捧げているのです。

「かけがえのない生命に値段をつけることはできません。我々は方向をしっかり選び、この人生を衆生のために捧げることができれば、この人生は価値ある人生となるのです」。

「慈済の人々の愛は口先だけではなく、それを実践していますから、家庭の模範、地域の模範となり、その瞬間に教師となることができるのです。最後まで待って無言の良師になるのではありません」。上人は慈済大学で「無言の良師」と呼ばれる献体について、世の中で成功を収める人や、子や孫を育てて家庭を成している人の中には、特に慈済ボランティアが多いと語りました。慈済に入って誠心誠意で心身を捧げ、多くの苦しむ人々のために尽くすその姿は、まさに人の模範です。人生の最後に身体までも寄付し、医学のために奉仕しているのです。そうすることで自分の人生を、本当に精一杯、捧げることができたと言えるのです。

日々自分が幸福であると感じる

九月十日、シンガポール支部の劉瑞士(リュウ・ルイシ)執行長と幹部たちが精舎に帰り、人工透析センターの運営やスリランカでの施療、会務への配慮、十周年を迎えた慈済大愛幼児教育センターの成果について共有しました。それに対して上人は、こう開示しました。

「シンガポールは福地であり、社会福祉や一般市民の生活は標準以上ですが、清潔で明るい環境に住んでいる人々の心が純朴であることは、非常に幸運なことです。私はいつも自分が幸運であることに感謝しています。なぜなら、毎日出会える方々が善知識であり、友人や法縁者が互いに励まし合っているからです。私を生んで育ててくれた両親に感謝し、この身を以て人間のために福を施し、大衆に利益をもたらしたいのです」。

仏法を学ぶことは、福を求めることではありません。福は、求める必要がないのです。常日頃から真摯に福を施すことで、自然に福が得られるのです。

「もし奉仕を望まず、福を施さなければ、どんなに求めても何も得られません。農夫が田畑を耕さず、種を蒔かず、苗を植えなければ、当然収穫はないのと同じです。季節ごとの作業に心を込め、種を蒔き、耕作し、収穫を得たら更に種を残し、再び種を蒔き、苗を植えてこそ、十分な食糧が得られ、人々に供給できるのです」。

菩提心を発すること、この一念は一つの種子であり、心を込めて耕し、育てることで「一つ」が無量へと増えるのです。上人は、大きな木も小さな種子から芽を出して成長するのであり、地、水、火、風との良い縁が結ばれてこそ、時間と共に成長し繁茂することができると述べました。福縁を持ち、平安な社会に住むことができても、世界にはたくさんの人々が、生まれた時から厳しい環境に置かれて心が極端な状態になり、絶えず戦渦に巻き込まれ、朝が来るかどうかも分からない中で不安に苛まれています。その苦しみと痛みは耐え難いものです。

上人は、多くの国や地域が動乱に満ちていることを嘆き、人と人との間で争いが起こり、衆生の業力がますます重くなり、同じ空間の中で衝突が引き起こされ、感情が引き裂かれ、一般市民は本当に苦しんでいると語りました。

「平和で安定して繁栄する幸せな社会に住んでいる私たちは、毎日感謝することが大切です。私は毎日感謝を唱え、すべての人を尊重します。誰もが仏性を持っているのですから、心を込めて修行して自分の本性に戻ればそれでよく、外に求める必要はなくなるのです」。

「皆さんは、こうして精舎に幸福と感謝を持ち帰ってくれました。これからも自分に満足し、福を知り、福を惜しむことを期待しています。福を知らない人は、永遠に自分が幸福であることを知らず、外に求め続け、心の中は煩悩でいっぱいになり、欲望がますます強くなり、苦しみが増すのです。実のところ、平安であれば心が満たされて満足するというものです。善を行う志を持つことが大切で、善を行える人こそが福のある人であり、豊かで余裕がある人なのです。もし福を知らなければ、永遠に満足できず、人を助けたいと思わなくなります」。

どんなに裕福な国でも、苦しむ人々は存在します。上人はシンガポールのチームを称賛しました。慈善と施療を結びつけ、外に出られない家庭に入って初診を行い、医療を手配し、その後も長期的にフォローアップを行ってボランティアが定期的に訪問したり、家庭環境の清掃を手伝ったりして、安心して病気を治せるようにしていると、その活動を紹介しました。

「人を助けたいという気持ちがあっても、自分の力は限られています。慈済には多くの志を同じくする法縁者がいますから、互いに福を託し、福縁を共にし、協力して多くの困難な人々を助けることができるのです。私たちはお互いを大切にし、感謝し、祝福し合うべきなのです」。上人はシンガポールのボランティアに、この慈済の思いを広め、地域で慈済のボランティアに参加する人々が増えて各地へ伝わり、人々が凡夫から菩薩となってこの世が浄土へと変わることを願っています。

(慈済月刊六九六期より)

街で歩む真実の道

鉄板焼の店主は、竹筒募金箱に六十一元しか入っていないのを見て、五百元札を取り出して寄付した。

お粥の店の女将さんは、「どうぞ座ってお粥を食べて行って下さい。ご馳走しますから」と声をかけてくれた。

路地を歩いて募金に協力してくれている慈済の「愛ある商店」を訪ねる、というこの修行をしていると、歩きながら社会の温かさも冷淡さも感じ取ることができ、感謝の気持ちで一杯になった。

店の出入り口の横に愛の竹筒募金箱を置いて客に小銭を入れてもらう。愛が伴えば、小銭も愛になる。50銭でも人助けができる。

月末の数日間はいつも、「愛ある商店」に出向いて寄付金を集金するのだが、あの日の夜は、立て続けに十軒回った。徒歩で二時間近く歩いて、汗だくになりながら、重い小銭をリュックに入れて背負っていると、見知らぬ人たちからの愛を感じることができ、私の心はとても感動していた。リュックはとても重たかったが、足取りは軽かった。

旧暦十五日の空に輝くお月様と星々が、車が行き交う街を歩く私に寄り添ってくれた。その柔らかい光は、穏やかさと平和を感じさせ、美しさと哀愁に満ちたこの世を静かに見守ってくれていた。街の至る所を歩いていた私は、正に修行の道を歩んでいたのだ。證厳法師の写真が埋め込まれた数珠を手にして出かける時は、心の中で話しかける。「上人様、散歩に行きますよ。私たち弟子が店主とどう交流しているのかもお見せします。どうか安心してください」。

お粥とおつまみを販売する店の女将さんが、「師姐(女性ボランティアの呼称)!お粥を食べてって!……」と私に呼びかけた。私は「最近、あまり食欲がないのです。テレビのニュースで、戦争の避難民が一日にビスケット二枚しか食べられないのを見て、涙が溢れました。その時からあまり食欲がないのです。ご好意には感謝しています」と答えた。

「お宅で売っている碗粿(ワーグイ)㊟には、ベジタリアンの物がありますか」。私が台南碗粿(ワーグイ)を売っている店の人に尋ねると、「本店から出来たものを届けて来るので難しいですね。私は一日も肉なしには過ごせません」という返事だった。私は「魚も肉も食べるなら、もっと野菜を食べた方が健康にいいですよ」と言った。その店の人とは数カ月間にわたって交流していたため、既に気さくに話をすることができた。続けて私はこう言った。「漢字は奥深いですよ。肉という字はどう書くのかご存知ですか? 肉には人という字が二つ入っていて、肉を食べることは命を食べることなんですよ……」と言った。彼は笑い出した。帰り際に、もっと野菜や果物を食べるよう薦めた。

鉄板焼の店主は、私が寄付金を数えているのを見て、「今日はいくらですか?」と聞いた。六十一元だった。「少ないね」。店主はポケットから五百元札を取り出した。本当に感動した!私が「莒光路にあるお店にも、愛の竹筒募金箱を置かせていただけませんか?」と聞くと、店主は快諾してくれた。ありがたい!店主の真心と行動力に心から感動した。なんと善人の多いことか。

私がいつも店主にありがとうと言うので、今では、多くの店の人が私に会うと、自然にありがとうと言うようになった。あちこちで「ありがとう」という声が聞こえるとは、何と和気藹々とした社会なのだろう。

「明日の次はまた明日、何と明日の多いことか。人生は明日ばかりを待っていれば、時を無駄に過ごすことになる」という詩がある。待っているよりも、直ちに行動に移せばよいのだ。だから、用事で出かける時、いつも竹筒募金箱を持ち歩き、沿道で縁を結ぶ店を探すようにしている。確かにそういう店を募るのは容易ではなく、話を切り出せばそれで結ばれるというものでもないが、一歩踏み出せば、チャンスは訪れるのだ。

その過程で、失敗して挫折したこともあったが、気を静めて原因を考えてみると、私自身の初心が消えていたからだった。一刻も早く竹筒募金箱を押しつけたいという気持ちだけしかなく、店と人とが愛の竹筒募金箱を通して慈済と良縁を結べるようにしたい、という初心を忘れてしまっていた。「毎日が人としての始まりであり、一瞬一瞬が自分への戒めでもある」と「静思語・良い言葉を話す」にあるように、敬虔な気持ちに戻って再出発するのはとても大事なことである。

慈済は「実践」を通して発展して来たのであり、実際に行動して初めて様々な状況を体得することができるのである。慈済の菩薩道は修行の道であり、経典の教えを実践する道であり、 真理への道でもある。前世で自分が努力し、今世でも精進していることに感謝し、来世で仏教に学ぶ因縁に巡り会い、いつの人生でも悟りの道を歩むことを願っている。

(慈済月刊六九〇期より)

㊟お米をすりつぶして蒸し上げた茶碗蒸しのような台湾のB級グルメ。

鉄板焼の店主は、竹筒募金箱に六十一元しか入っていないのを見て、五百元札を取り出して寄付した。

お粥の店の女将さんは、「どうぞ座ってお粥を食べて行って下さい。ご馳走しますから」と声をかけてくれた。

路地を歩いて募金に協力してくれている慈済の「愛ある商店」を訪ねる、というこの修行をしていると、歩きながら社会の温かさも冷淡さも感じ取ることができ、感謝の気持ちで一杯になった。

店の出入り口の横に愛の竹筒募金箱を置いて客に小銭を入れてもらう。愛が伴えば、小銭も愛になる。50銭でも人助けができる。

月末の数日間はいつも、「愛ある商店」に出向いて寄付金を集金するのだが、あの日の夜は、立て続けに十軒回った。徒歩で二時間近く歩いて、汗だくになりながら、重い小銭をリュックに入れて背負っていると、見知らぬ人たちからの愛を感じることができ、私の心はとても感動していた。リュックはとても重たかったが、足取りは軽かった。

旧暦十五日の空に輝くお月様と星々が、車が行き交う街を歩く私に寄り添ってくれた。その柔らかい光は、穏やかさと平和を感じさせ、美しさと哀愁に満ちたこの世を静かに見守ってくれていた。街の至る所を歩いていた私は、正に修行の道を歩んでいたのだ。證厳法師の写真が埋め込まれた数珠を手にして出かける時は、心の中で話しかける。「上人様、散歩に行きますよ。私たち弟子が店主とどう交流しているのかもお見せします。どうか安心してください」。

お粥とおつまみを販売する店の女将さんが、「師姐(女性ボランティアの呼称)!お粥を食べてって!……」と私に呼びかけた。私は「最近、あまり食欲がないのです。テレビのニュースで、戦争の避難民が一日にビスケット二枚しか食べられないのを見て、涙が溢れました。その時からあまり食欲がないのです。ご好意には感謝しています」と答えた。

「お宅で売っている碗粿(ワーグイ)㊟には、ベジタリアンの物がありますか」。私が台南碗粿(ワーグイ)を売っている店の人に尋ねると、「本店から出来たものを届けて来るので難しいですね。私は一日も肉なしには過ごせません」という返事だった。私は「魚も肉も食べるなら、もっと野菜を食べた方が健康にいいですよ」と言った。その店の人とは数カ月間にわたって交流していたため、既に気さくに話をすることができた。続けて私はこう言った。「漢字は奥深いですよ。肉という字はどう書くのかご存知ですか? 肉には人という字が二つ入っていて、肉を食べることは命を食べることなんですよ……」と言った。彼は笑い出した。帰り際に、もっと野菜や果物を食べるよう薦めた。

鉄板焼の店主は、私が寄付金を数えているのを見て、「今日はいくらですか?」と聞いた。六十一元だった。「少ないね」。店主はポケットから五百元札を取り出した。本当に感動した!私が「莒光路にあるお店にも、愛の竹筒募金箱を置かせていただけませんか?」と聞くと、店主は快諾してくれた。ありがたい!店主の真心と行動力に心から感動した。なんと善人の多いことか。

私がいつも店主にありがとうと言うので、今では、多くの店の人が私に会うと、自然にありがとうと言うようになった。あちこちで「ありがとう」という声が聞こえるとは、何と和気藹々とした社会なのだろう。

「明日の次はまた明日、何と明日の多いことか。人生は明日ばかりを待っていれば、時を無駄に過ごすことになる」という詩がある。待っているよりも、直ちに行動に移せばよいのだ。だから、用事で出かける時、いつも竹筒募金箱を持ち歩き、沿道で縁を結ぶ店を探すようにしている。確かにそういう店を募るのは容易ではなく、話を切り出せばそれで結ばれるというものでもないが、一歩踏み出せば、チャンスは訪れるのだ。

その過程で、失敗して挫折したこともあったが、気を静めて原因を考えてみると、私自身の初心が消えていたからだった。一刻も早く竹筒募金箱を押しつけたいという気持ちだけしかなく、店と人とが愛の竹筒募金箱を通して慈済と良縁を結べるようにしたい、という初心を忘れてしまっていた。「毎日が人としての始まりであり、一瞬一瞬が自分への戒めでもある」と「静思語・良い言葉を話す」にあるように、敬虔な気持ちに戻って再出発するのはとても大事なことである。

慈済は「実践」を通して発展して来たのであり、実際に行動して初めて様々な状況を体得することができるのである。慈済の菩薩道は修行の道であり、経典の教えを実践する道であり、 真理への道でもある。前世で自分が努力し、今世でも精進していることに感謝し、来世で仏教に学ぶ因縁に巡り会い、いつの人生でも悟りの道を歩むことを願っている。

(慈済月刊六九〇期より)

㊟お米をすりつぶして蒸し上げた茶碗蒸しのような台湾のB級グルメ。

Water Scarcity and Crop Failure in Zimbabwe—Providing Wells and Hot Meals

By Xu Fei-li

Abridged and translated by Wu Hsiao-ting

In April 2024, Zimbabwe declared a state of disaster as an ongoing drought left half of the country’s 16 million people facing food shortages. Tzu Chi is helping to address this crisis.

A single well can provide safe drinking water to hundreds of households within a three-kilometer radius. The aerial photo shows a long line of people waiting to fetch water from a well repaired by Tzu Chi in Domboshava. Li Wen-jie

Our team from Da Ai TV, together with Tzu Chi’s Africa Care Team, arrived in Zimbabwe in mid-August 2024. At volunteer Tino Chu’s home in the capital city of Harare, we were greeted with a large pot of vegetable soup made with fresh corn, shiitake mushrooms, and radishes—enough to feed an army. The sight brought me nearly to tears.

What might seem like a simple meal elsewhere is a rare and precious treat in many African countries south of the Sahara. In Mozambique, our previous stop, fresh corn was nowhere to be found. Locals typically dry it, grind it into powder, and cook it into a bland, porridge-like paste mixed with water. This staple dish is not meant to delight the palate but to stave off hunger. For many in these regions, securing even the most basic sustenance is a daily struggle, and meals are dictated by survival rather than choice.

El Niño is a climate phenomenon that has existed for thousands of years, but its impacts on humanity have been significantly more pronounced since the 20th century, particularly in Zimbabwe. In April 2024, the Zimbabwean government declared a national disaster as an El Niño-induced drought triggered severe food shortages, leaving more than half of the country’s 16 million people in need of food.

Food insecurity is not new in Zimbabwe. Over the years, Tzu Chi has worked to address this need, establishing 52 hot meal stations that now provide daily lunches to 16,000 people.

At a hot meal station in Domboshava, near Harare, we were deeply shocked witnessing the overwhelming need firsthand. The site teemed with people—some had walked up to two hours for a meal. Many families own farmland, but the relentless drought had caused crops like corn to fail.

The distributions primarily focus on children, so families often bring their little ones along. Mothers carried or led their children through the crowd, each child clutching a large lunchbox. Amid the hubbub, some children became separated from their families and were brought to Tzu Chi volunteers. Announcements were used to help reunite them. Despite tears streaming down their faces, the children clung tightly to their lunchboxes, aware that this meal might be their family’s only food for the day.

At the Domboshava station, alongside the staple corn paste, Tzu Chi volunteers had prepared rice, potatoes, mashed beans, and cabbage—a feast by local standards. Volunteer Issac pointed out that due to the large crowds, distributing a single meal could take up to two hours.

Thousands of miles away in Taiwan, Dharma Master Cheng Yen viewed images of the massive crowds at Zimbabwe’s hot meal stations when our news was broadcast. Deeply concerned, she sought a clearer understanding of the drought, the food shortages, and how Tzu Chi could optimize its aid efforts to better support those in need.

On average, a family requires five to seven buckets of water each day to meet their needs. Xu Fei-li

Water: scarce and precious

At Brother Chu’s home, we did not directly experience Zimbabwe’s food shortages, nor were we affected by the water shortage. According to Chu, tap water was supplied only once a week in Harare, “but no one knows which day it will come.” Even when it did arrive, the water often flowed brown from the pipes, making it nearly unusable.

During the severe cholera outbreak in 2008, contaminated water and food posed a significant risk. In response, Chu spent 12,000 U.S. dollars to dig a 55-meter (180-foot) well in his front yard to ensure his family had access to clean water. While the groundwater is clean and sufficient for daily needs, the family still purchases bottled water for drinking.

Originally from Taiwan, Chu has lived in Zimbabwe for nearly 30 years. While he has the financial means to secure a reliable water source, the same cannot be said for most locals. Repairing a well costs around 3,000 U.S. dollars and drilling a new one ranges from 7,000 to 8,000 dollars—unaffordable for the majority.

Understanding this hardship, Chu took action. Over the past 11 years, the Tzu Chi well-drilling team he leads has drilled or repaired more than 2,000 wells. When they receive reports of a broken well, the team heads out to carry out repairs.

We joined the team on one such trip. The journey was rough—the bumpy ride caused us considerable discomfort. As we left paved roads for dirt paths, the landscape turned stark, with sparse trees and vast stretches of barren land.

Our destination was a well in Mhondoro, built decades ago as a rest stop for travelers. It had been broken for 24 years. Upon arrival, Chu and his team dismantled the pump. An earlier survey by the team had revealed large beehives inside the well. After the local government removed the hives, the team returned to complete the repairs.

I was surprised to see female team members working alongside men, skillfully using large pliers to dismantle the pump. Chu had trained them in the necessary techniques. Once the pump was disassembled, the team identified the faulty parts and replaced them.

With training and experience, the team can now repair two wells in a single day. Beyond their technical work, they also connect with villagers, sharing Tzu Chi’s values and philosophy to inspire hope and resilience.

Under Chu’s leadership, the team has expanded from one unit to five, working entirely free of charge to provide access to clean water. Their efforts have made the Tzu Chi well-drilling team a trusted name in Zimbabwe.

On our way back, we rode in the team’s vehicle, packed with heavy machinery. Though the ride was as rough as before, the volunteers’ spirits remained high. They clapped and sang, their determination to help Zimbabwe shining through.

Sitting on a dry riverbed, Tino Chu looks at a hole dug by local residents to collect water. In Zimbabwe, where a water supply infrastructure is lacking, repairing or drilling wells is a life-saving endeavor. Hlengisile Jiyane

A call for greater efforts

After we returned to Taiwan, Master De Hao (德浩) at the Jing Si Abode shared an unexpected fact with me: bananas, a common fruit in Taiwan, are extremely expensive in Zimbabwe. “Master Cheng Yen eats one banana a day to remind herself of Zimbabwe’s needs,” she said. During my visit, I hadn’t seen a single banana.

Master Cheng Yen has said that transforming Africa’s suffering is an incredibly difficult task. It requires not only external aid but also empowering locals to find their own strength. Only through collective effort can they face the challenges brought by climate change and other hardships.

We sincerely hope that one day, with everyone’s support, Zimbabwe’s people will have the infrastructure, food, and other resources they need to live dignified and thriving lives.

By Xu Fei-li

Abridged and translated by Wu Hsiao-ting

In April 2024, Zimbabwe declared a state of disaster as an ongoing drought left half of the country’s 16 million people facing food shortages. Tzu Chi is helping to address this crisis.

A single well can provide safe drinking water to hundreds of households within a three-kilometer radius. The aerial photo shows a long line of people waiting to fetch water from a well repaired by Tzu Chi in Domboshava. Li Wen-jie

Our team from Da Ai TV, together with Tzu Chi’s Africa Care Team, arrived in Zimbabwe in mid-August 2024. At volunteer Tino Chu’s home in the capital city of Harare, we were greeted with a large pot of vegetable soup made with fresh corn, shiitake mushrooms, and radishes—enough to feed an army. The sight brought me nearly to tears.

What might seem like a simple meal elsewhere is a rare and precious treat in many African countries south of the Sahara. In Mozambique, our previous stop, fresh corn was nowhere to be found. Locals typically dry it, grind it into powder, and cook it into a bland, porridge-like paste mixed with water. This staple dish is not meant to delight the palate but to stave off hunger. For many in these regions, securing even the most basic sustenance is a daily struggle, and meals are dictated by survival rather than choice.

El Niño is a climate phenomenon that has existed for thousands of years, but its impacts on humanity have been significantly more pronounced since the 20th century, particularly in Zimbabwe. In April 2024, the Zimbabwean government declared a national disaster as an El Niño-induced drought triggered severe food shortages, leaving more than half of the country’s 16 million people in need of food.

Food insecurity is not new in Zimbabwe. Over the years, Tzu Chi has worked to address this need, establishing 52 hot meal stations that now provide daily lunches to 16,000 people.

At a hot meal station in Domboshava, near Harare, we were deeply shocked witnessing the overwhelming need firsthand. The site teemed with people—some had walked up to two hours for a meal. Many families own farmland, but the relentless drought had caused crops like corn to fail.

The distributions primarily focus on children, so families often bring their little ones along. Mothers carried or led their children through the crowd, each child clutching a large lunchbox. Amid the hubbub, some children became separated from their families and were brought to Tzu Chi volunteers. Announcements were used to help reunite them. Despite tears streaming down their faces, the children clung tightly to their lunchboxes, aware that this meal might be their family’s only food for the day.

At the Domboshava station, alongside the staple corn paste, Tzu Chi volunteers had prepared rice, potatoes, mashed beans, and cabbage—a feast by local standards. Volunteer Issac pointed out that due to the large crowds, distributing a single meal could take up to two hours.

Thousands of miles away in Taiwan, Dharma Master Cheng Yen viewed images of the massive crowds at Zimbabwe’s hot meal stations when our news was broadcast. Deeply concerned, she sought a clearer understanding of the drought, the food shortages, and how Tzu Chi could optimize its aid efforts to better support those in need.

On average, a family requires five to seven buckets of water each day to meet their needs. Xu Fei-li

Water: scarce and precious

At Brother Chu’s home, we did not directly experience Zimbabwe’s food shortages, nor were we affected by the water shortage. According to Chu, tap water was supplied only once a week in Harare, “but no one knows which day it will come.” Even when it did arrive, the water often flowed brown from the pipes, making it nearly unusable.

During the severe cholera outbreak in 2008, contaminated water and food posed a significant risk. In response, Chu spent 12,000 U.S. dollars to dig a 55-meter (180-foot) well in his front yard to ensure his family had access to clean water. While the groundwater is clean and sufficient for daily needs, the family still purchases bottled water for drinking.

Originally from Taiwan, Chu has lived in Zimbabwe for nearly 30 years. While he has the financial means to secure a reliable water source, the same cannot be said for most locals. Repairing a well costs around 3,000 U.S. dollars and drilling a new one ranges from 7,000 to 8,000 dollars—unaffordable for the majority.

Understanding this hardship, Chu took action. Over the past 11 years, the Tzu Chi well-drilling team he leads has drilled or repaired more than 2,000 wells. When they receive reports of a broken well, the team heads out to carry out repairs.

We joined the team on one such trip. The journey was rough—the bumpy ride caused us considerable discomfort. As we left paved roads for dirt paths, the landscape turned stark, with sparse trees and vast stretches of barren land.

Our destination was a well in Mhondoro, built decades ago as a rest stop for travelers. It had been broken for 24 years. Upon arrival, Chu and his team dismantled the pump. An earlier survey by the team had revealed large beehives inside the well. After the local government removed the hives, the team returned to complete the repairs.

I was surprised to see female team members working alongside men, skillfully using large pliers to dismantle the pump. Chu had trained them in the necessary techniques. Once the pump was disassembled, the team identified the faulty parts and replaced them.

With training and experience, the team can now repair two wells in a single day. Beyond their technical work, they also connect with villagers, sharing Tzu Chi’s values and philosophy to inspire hope and resilience.

Under Chu’s leadership, the team has expanded from one unit to five, working entirely free of charge to provide access to clean water. Their efforts have made the Tzu Chi well-drilling team a trusted name in Zimbabwe.

On our way back, we rode in the team’s vehicle, packed with heavy machinery. Though the ride was as rough as before, the volunteers’ spirits remained high. They clapped and sang, their determination to help Zimbabwe shining through.

Sitting on a dry riverbed, Tino Chu looks at a hole dug by local residents to collect water. In Zimbabwe, where a water supply infrastructure is lacking, repairing or drilling wells is a life-saving endeavor. Hlengisile Jiyane

A call for greater efforts

After we returned to Taiwan, Master De Hao (德浩) at the Jing Si Abode shared an unexpected fact with me: bananas, a common fruit in Taiwan, are extremely expensive in Zimbabwe. “Master Cheng Yen eats one banana a day to remind herself of Zimbabwe’s needs,” she said. During my visit, I hadn’t seen a single banana.

Master Cheng Yen has said that transforming Africa’s suffering is an incredibly difficult task. It requires not only external aid but also empowering locals to find their own strength. Only through collective effort can they face the challenges brought by climate change and other hardships.

We sincerely hope that one day, with everyone’s support, Zimbabwe’s people will have the infrastructure, food, and other resources they need to live dignified and thriving lives.

台風18号被害 慈済支援の記録

(撮影・蔡緗羚 高雄市三民区)

中型の台風18号(クラトーン)は、高雄市小港区に上陸し、十四級(秒速約42M)の暴風が高雄と屏東地域を襲った。台風の勢力が弱まった後、逆に豪雨が北部に災害をもたらした。

延べ一万八千人のボランティアが災害支援に駆けつけ、浸水した被災世帯の住宅後片付けや清掃、そして、六十の学校と公園の復旧や清掃を手伝った。改めて天災の威力を目の当たりにし、敬虔に戒め慎まなければならないことが明らかになった。

高雄

倒木や折れた枝を見て

文/葉子豪(慈済月刊誌執筆者)

訳/御山凛

高雄港の外で荒れ狂う波、損壊した市街地の建物、なぎ倒された巨木……。台風が北上して通り過ぎた後、DNAにマニュアルが刻まれたかのように、災害支援を始動した。慈済人は支援の求めを待つことなく、各自率先して慰問し、「何かお手伝いましょうか?」と声をかけた。

台風十八号が去った後の最初の土曜日の午前、高雄市左営小学校から高いデシベルの機械的な音が響き渡った。教師や生徒のために、できるだけ早く安全な教育環境を整えようと、慈済ボランティアがチェーンソーを使って強風によって倒れた学校内の木を切断していたのだ。木の幹や枝の切り口の色から分かるように、左営小学校の樹木は、殆どが丈夫でしっかりしたもので、腐食して空洞になっていたのは一部だけだったが、この台風がもたらした瞬間的な強風には敵わず、多くの木が倒れてしまった。

「ボランティアが快く手伝いに来てくれたことに、とても感謝しています。さもなければ、後片付けに一週間かかったかもしれません。昨日既に丸一日やりましたが、今日はもう力が出ません」。左営小学校の教頭、張玉芬(ヅァン・ユーフェン)先生が、胸を撫で下ろしながら言った。

十月三日木曜日の正午、台風は高雄市に上陸し、秒速約四十二メートルを超える強風で樹木、看板、街路灯などをなぎ倒した。翌日金曜日には、校長も含めて二十人余りの教職員が、台風の後片付けを行った。力を合わせて、風で倒れた校門の引き戸型門扉を立て直し、傾いた木や枝、葉を撤去した。午前八時から午後四時まで、先生たちは力の限り、引きずったり、運んだり、清掃したりしたが、学校の出入りに関する場所及び塀の外の通学用歩道を元通りにするのがやっとで、校内の被災状況に対応する力はすでに残っていなかった。校長先生の陳鼎華(チェン・ディンフワ)さんは、軍にも支援を要請したが、高雄市の道路は雑多な物で溢れかえっていて、軍の災害支援部隊は、道路の通行確保及び市の復旧を優先していた。

金曜日の夕方、左営区のボランティアは、自主的に電話で支援が必要かどうかを学校側に問い合わせた。陳校長はその時、一筋の光が差したように感じた。「月曜日には平常通り授業ができるかもしれない!」。

左営小学校を含め、慈済は高雄で延べ五十校余りの学校を支援し、公園の復旧作業も手伝った。地元ボランティアの尽力のみならず、北部の慈済ボランティアも高鉄(台湾新幹線)の早朝の便に乗って支援に駆けつけ、彰化、嘉義等からも若者たちが自発的に赴いて尽力した。人々が整然と鋸で木を切ったり、散らかった枝を運んだり、落ち葉を掃いたりしていたのを見て、高雄のベテランボランティア鄭武南(ヅン・ウーナン)さんは、「校長をはじめ先生たちは慈済に後片付けの手伝いを要請してはいましたが、ボランティアたちは土曜と日曜の両日ともやって来て、皆で善いことをしてくれました」と称賛した。

台風18号は高雄で大量の樹木をなぎ倒した。慈済ボランティアはキャンパスを清掃し、授業の再開をサポートした。(撮影・池爾杰)

一戸ずつ訪ね歩いて、支援の必要な人を見つける

十月上旬の「奇妙な」台風十八号は、海上で四日半もうろうろした後でやっと高雄市小港区に上陸し、北上した。高雄のベテラン訪問ケアボランティアの李琇釧(リー・シユウツヮン)さんは、「台風十八号の強い風は直接小港から吹いて来ました。高雄の地形にはバリアとなる場所が全くないため、これだけ多くの木が倒れ、建築物の窓、フランス窓、天窓などが破損しました。比較的甚大な被害を被ったのはソーラーパネルですが、給水塔が消えてしまった家もありました」。

高雄市管轄区内で二千五百本余りの樹木が倒れ、十八万世帯が停電し、多数の住宅が損壊するほど、被害は広がっていた。そのため慈済人はキャンパスの復旧に協力すると同時に、大規模な「安心家庭訪問活動」も展開した。慰問を行って大衆の心を落ち着かせると同時に、支援が必要な案件を見つけ出して、当面の手当の提供や住宅の修繕などを支援した。

では、訪問ケアで見た被災状況はどうだったのだろう。親子が同居しているのか、老夫婦の二人暮らしなのか、又は一人暮らしなのか、低所得又は中低所得世帯の補助は受けているのか、もし家屋が損壊していたら、それは持ち家なのか賃貸なのかなどを聞き出す必要があり、できる限り情報を収集して、本当に助けを必要としている人を見落とさないようにしなければならなかった。仮に社会福祉資源の支援を必要としない人でも、安心祝福ギフトセットを届けて良縁を結んだ。

ボランティアは、依然として停電状態にあった大寮静思堂から外に出て、袋分けした祝福ギフトセットを携え、多ルートに分かれて家庭訪問を展開した。十月三日、台風十八号が送電網に損傷を与えたことで、高雄と屏東地域で大規模な停電が発生した時、大寮区では二万世帯余りが電気を使えなかったこともあり、十月五日の安心家庭訪問の当日になっても、まだ数千世帯が電力の復旧を待っていた。

「冷蔵庫で物を冷やすことができなくなり、食べ物が腐ってしまいました」。静思堂近くに住む主婦の張簡(ヅァン・ジェン)さんによれば、停電していた数日間は即席麺を食べて過ごしていたそうだ。自宅はモーターによる給水ポンプを使用しているため、一旦停電すると、蛇口から水が出なくなるので、外から水を運んでくるほかなかった。すでに七十歳で、足もあまり良くない彼女にとって、停電と断水の日々は相当苦労したことだろう。

「この中にはまぜそばが入っています。とてもおいしいですよ」。彼女の状況を理解すると、李さんは丁重に赤い手提げ袋を手渡した。中には、證厳法師と世界の慈済人からの祝福ギフトが入っていた。十月五日と六日の二日間、慈済ボランティアは高雄だけで、九百三十八世帯を訪問した。そして、住宅が破損しても自力で修繕することができない生活困窮者や一人暮らし或いは夫婦二人暮らしの高齢者に対しては、適切な修繕の支援を提供することにした。

47年ぶりに再び台風が高雄から上陸し、その強風で都市の景観は多大な被害を受けた。(撮影・賴廷翰)

新民小学校の校庭脇で、人々は力を合わせて倒れた木や枝葉を片付け、教師や生徒たちが、台風の翌週から安全な学習環境で学べるよう整えた。被災後、慈済は高雄の50余りの学校及び公園の清掃と復旧に協力した。(撮影・王忠義)

旗津区での修繕

路地が大変なことに

住宅の損壊状況と言えば、慈済高雄災害対応センターの総指揮である潘機利(パン・ジーリー)さんによると、修繕が必要な被災家屋は旗津区が最も多く、そのうちの一人は、一人暮らしで八十歳の楊おばあさんだった。旗津の北端の海軍第四造船所付近に住んでおり、元来の住居は三面だけがレンガ貼りの小さな一部屋しかない平屋で、道路側の戸口は薄い木の板で室内と室外を仕切っているだけだった。

台風十八号が甚大な被害をもたらした後、楊おばあさんの家の戸口の枠はまだ残っていたが、道路に面した木の板は壊れてしまった。親切な近隣住民が、急いで回収資源の中にあった広告用のキャンバス布で仕切りを作り、高齢のおばあちゃんの基本的なプライバシーを守った。潘さんと李さんたちボランティアチームが訪問し、祝福ギフトセットを届けて楊おばあさんを慰めるだけでなく、直ちに専業の修繕ボランティアにも連絡を取り、塗料を焼き付けた鋼板やC形鋼などを用意し、現場で切断や溶接、ネジ締めなどを行って、住宅正面の壁と窓を急ピッチで仕上げた。

潘さんによれば、修繕工事は十月十日、慈済ボランティアが旗津区へ被災視察に向かってから四日目に終わった。扉を修繕したのみならず、お年寄りがより快適で安心して生活できるよう、室内のスペースを測定して浴室スペースの改善も査定した。

地元の全てのボランティアと他の県や市の慈済ボランティアも駆けつけて尽力したおかげで、高雄の「安心家庭訪問」は大方、双十節前に一段落した。そして、家庭訪問後に新たに発見した長期ケアケースへの寄り添いと支援が、既に始まっている。

「台風三号(ケーミー)の後、上人は特に、私たち慈済人が鄰長や里長、公的部門と密接に協力していくようにと念を押しました」。李さんは、旗津区での訪問ケアを例にあげて説明した。高雄の慈済人は、初めて海に面した離島地域で災害復旧活動をしたが、現地をよく知らないこともあり、鄰長や里長、地元住民の案内で路地を歩き回って初めて、助けを必要としている人を見つけることができた。慈済人の実践による成果が目に見えた時、地元住民は熱烈に歓迎した。

「楊おばあさんの家の修繕が終わった時、里長と路地に住んでいる人たちが全員出てきて、私たちに拍手を送ってくれました」と李さんは興奮気味に言った。

被災世帯に寄り添い、対面でケアする

台風が来るたびに、災害対応センターの総指揮者である潘さんは、ほとんど毎日高雄の静思堂に駐在していた。彼は、既製服のショッピングセンターを経営しているが、七月の台風三号がもたらした広範囲の洪水被害は、彼の店舗にも影響を及ぼした。しかし、彼は依然として災害支援に専念した。六亀区の住民が安全な場所に避難した時、彼は地元住民が緊急に自宅を離れたことを考慮して、結縁(けちえん)しようと発心し、彼らをショッピングセンターに招いて、適切な衣服を緊急に購入できるように手配した。

彼は二〇〇九年の台風八号(モーラコット)を思い返した。旗山区にあった自分の既製服のショッピングセンターは大きな損失を被り、多くの新品の衣類が水に浸かって廃棄処分になってしまったのだ。「当時、旗山区はまだ高雄県に属していたので、私はずっと県政府の人が旗山まで補助の査定に来るのを待っていました。あの時は、浸水の高さを少し高めに報告すれば、より多くの補助金がもらえると思っていました」。

しかし、その悪い考えは結局実現することはなかった。潘さんは丸一日待ったが、むしろ慈済ボランティアの方が先に来て、出来立ての即席飯を届けたくれただけでなく、證厳法師のお見舞いの手紙まで持って来てくれたのだ。慈済が着実に取り組んでいることを彼は確信した。

「ですから今、防災と災害支援に取り組んできたことで、自分はより人々に寄り添えるようになったと思っています。被災者が必要としている物や被災世帯の気持ち、または家族を失った時の心の痛みが分かるようになりました。対面でのケアは、本当に大事です」。彼は、慈済人がコミュニティに入ることのプラス効果を肯定している。そして、悪化する傾向にある極端な気候と向き合い、決して軽んじてはならず、これまで以上に、戒め慎み、敬虔にならなければならない、と法縁者に注意を促したいそうだ。

「高雄はあまりこのような強い台風に襲われることはなく、あの瞬間的に災害を引き起こす強い風は、多くの住民を怯えさせました。私たちは『安心祝福ギフトセット』を届けることで、被災者の方に落ち着きを取り戻してもらっています。慰めることは助力となりますから、『あなたは一人ではなく、證厳上人と全世界の慈済人の愛が一緒にいます』と伝えました」。

新北市

泥まみれの住宅 タイムリーに支援

撮影/陳忠華

訳/何慧純

台風18号(クラトーン)は熱帯性低気圧に変わって消滅したが、周辺の気流により豪雨が続き、台湾の北海岸は大きな被害を受けた。十月四日に多くの地区で深刻な浸水や土石流などが起き、台北市と新北市、基隆市の慈済ボランティアが直ちに動員された。そして、新北市の金山区、万里区、三芝区及び基隆市などの被災者三百世帯あまりを訪問し、住宅の後片付けをしていた住民に炊き出しを行うと共に、早急に泥の撤去や復旧を手伝った。

(慈済月刊六九六期より)

(撮影・蔡緗羚 高雄市三民区)

中型の台風18号(クラトーン)は、高雄市小港区に上陸し、十四級(秒速約42M)の暴風が高雄と屏東地域を襲った。台風の勢力が弱まった後、逆に豪雨が北部に災害をもたらした。

延べ一万八千人のボランティアが災害支援に駆けつけ、浸水した被災世帯の住宅後片付けや清掃、そして、六十の学校と公園の復旧や清掃を手伝った。改めて天災の威力を目の当たりにし、敬虔に戒め慎まなければならないことが明らかになった。

高雄

倒木や折れた枝を見て

文/葉子豪(慈済月刊誌執筆者)

訳/御山凛

高雄港の外で荒れ狂う波、損壊した市街地の建物、なぎ倒された巨木……。台風が北上して通り過ぎた後、DNAにマニュアルが刻まれたかのように、災害支援を始動した。慈済人は支援の求めを待つことなく、各自率先して慰問し、「何かお手伝いましょうか?」と声をかけた。

台風十八号が去った後の最初の土曜日の午前、高雄市左営小学校から高いデシベルの機械的な音が響き渡った。教師や生徒のために、できるだけ早く安全な教育環境を整えようと、慈済ボランティアがチェーンソーを使って強風によって倒れた学校内の木を切断していたのだ。木の幹や枝の切り口の色から分かるように、左営小学校の樹木は、殆どが丈夫でしっかりしたもので、腐食して空洞になっていたのは一部だけだったが、この台風がもたらした瞬間的な強風には敵わず、多くの木が倒れてしまった。

「ボランティアが快く手伝いに来てくれたことに、とても感謝しています。さもなければ、後片付けに一週間かかったかもしれません。昨日既に丸一日やりましたが、今日はもう力が出ません」。左営小学校の教頭、張玉芬(ヅァン・ユーフェン)先生が、胸を撫で下ろしながら言った。

十月三日木曜日の正午、台風は高雄市に上陸し、秒速約四十二メートルを超える強風で樹木、看板、街路灯などをなぎ倒した。翌日金曜日には、校長も含めて二十人余りの教職員が、台風の後片付けを行った。力を合わせて、風で倒れた校門の引き戸型門扉を立て直し、傾いた木や枝、葉を撤去した。午前八時から午後四時まで、先生たちは力の限り、引きずったり、運んだり、清掃したりしたが、学校の出入りに関する場所及び塀の外の通学用歩道を元通りにするのがやっとで、校内の被災状況に対応する力はすでに残っていなかった。校長先生の陳鼎華(チェン・ディンフワ)さんは、軍にも支援を要請したが、高雄市の道路は雑多な物で溢れかえっていて、軍の災害支援部隊は、道路の通行確保及び市の復旧を優先していた。

金曜日の夕方、左営区のボランティアは、自主的に電話で支援が必要かどうかを学校側に問い合わせた。陳校長はその時、一筋の光が差したように感じた。「月曜日には平常通り授業ができるかもしれない!」。

左営小学校を含め、慈済は高雄で延べ五十校余りの学校を支援し、公園の復旧作業も手伝った。地元ボランティアの尽力のみならず、北部の慈済ボランティアも高鉄(台湾新幹線)の早朝の便に乗って支援に駆けつけ、彰化、嘉義等からも若者たちが自発的に赴いて尽力した。人々が整然と鋸で木を切ったり、散らかった枝を運んだり、落ち葉を掃いたりしていたのを見て、高雄のベテランボランティア鄭武南(ヅン・ウーナン)さんは、「校長をはじめ先生たちは慈済に後片付けの手伝いを要請してはいましたが、ボランティアたちは土曜と日曜の両日ともやって来て、皆で善いことをしてくれました」と称賛した。

台風18号は高雄で大量の樹木をなぎ倒した。慈済ボランティアはキャンパスを清掃し、授業の再開をサポートした。(撮影・池爾杰)

一戸ずつ訪ね歩いて、支援の必要な人を見つける

十月上旬の「奇妙な」台風十八号は、海上で四日半もうろうろした後でやっと高雄市小港区に上陸し、北上した。高雄のベテラン訪問ケアボランティアの李琇釧(リー・シユウツヮン)さんは、「台風十八号の強い風は直接小港から吹いて来ました。高雄の地形にはバリアとなる場所が全くないため、これだけ多くの木が倒れ、建築物の窓、フランス窓、天窓などが破損しました。比較的甚大な被害を被ったのはソーラーパネルですが、給水塔が消えてしまった家もありました」。

高雄市管轄区内で二千五百本余りの樹木が倒れ、十八万世帯が停電し、多数の住宅が損壊するほど、被害は広がっていた。そのため慈済人はキャンパスの復旧に協力すると同時に、大規模な「安心家庭訪問活動」も展開した。慰問を行って大衆の心を落ち着かせると同時に、支援が必要な案件を見つけ出して、当面の手当の提供や住宅の修繕などを支援した。

では、訪問ケアで見た被災状況はどうだったのだろう。親子が同居しているのか、老夫婦の二人暮らしなのか、又は一人暮らしなのか、低所得又は中低所得世帯の補助は受けているのか、もし家屋が損壊していたら、それは持ち家なのか賃貸なのかなどを聞き出す必要があり、できる限り情報を収集して、本当に助けを必要としている人を見落とさないようにしなければならなかった。仮に社会福祉資源の支援を必要としない人でも、安心祝福ギフトセットを届けて良縁を結んだ。

ボランティアは、依然として停電状態にあった大寮静思堂から外に出て、袋分けした祝福ギフトセットを携え、多ルートに分かれて家庭訪問を展開した。十月三日、台風十八号が送電網に損傷を与えたことで、高雄と屏東地域で大規模な停電が発生した時、大寮区では二万世帯余りが電気を使えなかったこともあり、十月五日の安心家庭訪問の当日になっても、まだ数千世帯が電力の復旧を待っていた。

「冷蔵庫で物を冷やすことができなくなり、食べ物が腐ってしまいました」。静思堂近くに住む主婦の張簡(ヅァン・ジェン)さんによれば、停電していた数日間は即席麺を食べて過ごしていたそうだ。自宅はモーターによる給水ポンプを使用しているため、一旦停電すると、蛇口から水が出なくなるので、外から水を運んでくるほかなかった。すでに七十歳で、足もあまり良くない彼女にとって、停電と断水の日々は相当苦労したことだろう。

「この中にはまぜそばが入っています。とてもおいしいですよ」。彼女の状況を理解すると、李さんは丁重に赤い手提げ袋を手渡した。中には、證厳法師と世界の慈済人からの祝福ギフトが入っていた。十月五日と六日の二日間、慈済ボランティアは高雄だけで、九百三十八世帯を訪問した。そして、住宅が破損しても自力で修繕することができない生活困窮者や一人暮らし或いは夫婦二人暮らしの高齢者に対しては、適切な修繕の支援を提供することにした。

47年ぶりに再び台風が高雄から上陸し、その強風で都市の景観は多大な被害を受けた。(撮影・賴廷翰)

新民小学校の校庭脇で、人々は力を合わせて倒れた木や枝葉を片付け、教師や生徒たちが、台風の翌週から安全な学習環境で学べるよう整えた。被災後、慈済は高雄の50余りの学校及び公園の清掃と復旧に協力した。(撮影・王忠義)

旗津区での修繕

路地が大変なことに

住宅の損壊状況と言えば、慈済高雄災害対応センターの総指揮である潘機利(パン・ジーリー)さんによると、修繕が必要な被災家屋は旗津区が最も多く、そのうちの一人は、一人暮らしで八十歳の楊おばあさんだった。旗津の北端の海軍第四造船所付近に住んでおり、元来の住居は三面だけがレンガ貼りの小さな一部屋しかない平屋で、道路側の戸口は薄い木の板で室内と室外を仕切っているだけだった。

台風十八号が甚大な被害をもたらした後、楊おばあさんの家の戸口の枠はまだ残っていたが、道路に面した木の板は壊れてしまった。親切な近隣住民が、急いで回収資源の中にあった広告用のキャンバス布で仕切りを作り、高齢のおばあちゃんの基本的なプライバシーを守った。潘さんと李さんたちボランティアチームが訪問し、祝福ギフトセットを届けて楊おばあさんを慰めるだけでなく、直ちに専業の修繕ボランティアにも連絡を取り、塗料を焼き付けた鋼板やC形鋼などを用意し、現場で切断や溶接、ネジ締めなどを行って、住宅正面の壁と窓を急ピッチで仕上げた。

潘さんによれば、修繕工事は十月十日、慈済ボランティアが旗津区へ被災視察に向かってから四日目に終わった。扉を修繕したのみならず、お年寄りがより快適で安心して生活できるよう、室内のスペースを測定して浴室スペースの改善も査定した。

地元の全てのボランティアと他の県や市の慈済ボランティアも駆けつけて尽力したおかげで、高雄の「安心家庭訪問」は大方、双十節前に一段落した。そして、家庭訪問後に新たに発見した長期ケアケースへの寄り添いと支援が、既に始まっている。

「台風三号(ケーミー)の後、上人は特に、私たち慈済人が鄰長や里長、公的部門と密接に協力していくようにと念を押しました」。李さんは、旗津区での訪問ケアを例にあげて説明した。高雄の慈済人は、初めて海に面した離島地域で災害復旧活動をしたが、現地をよく知らないこともあり、鄰長や里長、地元住民の案内で路地を歩き回って初めて、助けを必要としている人を見つけることができた。慈済人の実践による成果が目に見えた時、地元住民は熱烈に歓迎した。

「楊おばあさんの家の修繕が終わった時、里長と路地に住んでいる人たちが全員出てきて、私たちに拍手を送ってくれました」と李さんは興奮気味に言った。

被災世帯に寄り添い、対面でケアする

台風が来るたびに、災害対応センターの総指揮者である潘さんは、ほとんど毎日高雄の静思堂に駐在していた。彼は、既製服のショッピングセンターを経営しているが、七月の台風三号がもたらした広範囲の洪水被害は、彼の店舗にも影響を及ぼした。しかし、彼は依然として災害支援に専念した。六亀区の住民が安全な場所に避難した時、彼は地元住民が緊急に自宅を離れたことを考慮して、結縁(けちえん)しようと発心し、彼らをショッピングセンターに招いて、適切な衣服を緊急に購入できるように手配した。

彼は二〇〇九年の台風八号(モーラコット)を思い返した。旗山区にあった自分の既製服のショッピングセンターは大きな損失を被り、多くの新品の衣類が水に浸かって廃棄処分になってしまったのだ。「当時、旗山区はまだ高雄県に属していたので、私はずっと県政府の人が旗山まで補助の査定に来るのを待っていました。あの時は、浸水の高さを少し高めに報告すれば、より多くの補助金がもらえると思っていました」。

しかし、その悪い考えは結局実現することはなかった。潘さんは丸一日待ったが、むしろ慈済ボランティアの方が先に来て、出来立ての即席飯を届けたくれただけでなく、證厳法師のお見舞いの手紙まで持って来てくれたのだ。慈済が着実に取り組んでいることを彼は確信した。

「ですから今、防災と災害支援に取り組んできたことで、自分はより人々に寄り添えるようになったと思っています。被災者が必要としている物や被災世帯の気持ち、または家族を失った時の心の痛みが分かるようになりました。対面でのケアは、本当に大事です」。彼は、慈済人がコミュニティに入ることのプラス効果を肯定している。そして、悪化する傾向にある極端な気候と向き合い、決して軽んじてはならず、これまで以上に、戒め慎み、敬虔にならなければならない、と法縁者に注意を促したいそうだ。

「高雄はあまりこのような強い台風に襲われることはなく、あの瞬間的に災害を引き起こす強い風は、多くの住民を怯えさせました。私たちは『安心祝福ギフトセット』を届けることで、被災者の方に落ち着きを取り戻してもらっています。慰めることは助力となりますから、『あなたは一人ではなく、證厳上人と全世界の慈済人の愛が一緒にいます』と伝えました」。

新北市

泥まみれの住宅 タイムリーに支援

撮影/陳忠華

訳/何慧純

台風18号(クラトーン)は熱帯性低気圧に変わって消滅したが、周辺の気流により豪雨が続き、台湾の北海岸は大きな被害を受けた。十月四日に多くの地区で深刻な浸水や土石流などが起き、台北市と新北市、基隆市の慈済ボランティアが直ちに動員された。そして、新北市の金山区、万里区、三芝区及び基隆市などの被災者三百世帯あまりを訪問し、住宅の後片付けをしていた住民に炊き出しを行うと共に、早急に泥の撤去や復旧を手伝った。

(慈済月刊六九六期より)

代々受け継いでいく福と慧

慈済とは、善と愛が出会うところであり、一代目の慈済人によって、それが形となって現れました。

人間(じんかん)菩薩を多く招き入れるだけでなく、各自の家族でも善と愛と福で以て家伝とし、代々受け継がれていかなければなりません。

毎年二回にわたって行われる、認証授与式は、十一月二日、歳末祝福会と共に、新竹で今年第一回が行われました。時間が経つのは早いもので、もう直ぐ新年を迎えようとしています。一分一秒は知らず知らずのうちに過ぎて行き、もし、一日に八万六千四百秒もあるのだから、一秒なんて大したことではないと思うならば、滑り台のようにあっという間に時間は過ぎ去ってしまい、人生も過ぎて行き、その価値は失ってしまいます。一分一秒を大切にし、日々すべきことを心して行ってください。

台北から新竹、桃園、台中へと行きますが、到着すると、直ちに目で出席者を確かめています。そして、創設当時のベテラン慈済人が黒髪から白髪になっても、その道心が退いていない姿を見ると、これこそが最も貴いものだと感じます。もちろんその場に来ていない人もあり、心残りもしますが、既にこの世に生まれ変わり、菩薩精神を携えて、慈済人の家庭に来ていると信じています。

感慨深いものは多々ありますが、一方、とても慰められることもあります。なぜなら、仏法が受け継がれて、三世代、四世代が一緒に暮らし、家族全員が善行し、慈済に参加し、子供たちが親の活動に賛成するだけでなく、一緒に奉仕しているからです。曽祖父母、祖父母、そして両親が幼い子を連れ、手に重い貯金箱を抱えて寄付に来ました。これこそが智慧のある教育の賜物と言えます。子供は自分の好きなお菓子への欲求を克服し、そのお金で人助けをするのです。そのような愛を育むことができれば、一家は幸福と智慧に満ちるでしょう。

慈済は、善と愛が出会うところであり、私たちの世代で形となって現れました。第一世代の慈済人は、人間(じんかん)菩薩を多く招き入れただけでなく、各自の家庭でも善と愛と福で以て、家伝にしています。

皆さんの分かち合いを聞くたびに、どれも皆さんが一歩一歩着実に歩み、チームを結集して歩んできた道のりだと感じます。そして、人に導かれたり、人を導いたりして得た会得の話は尽きず、善行する方法は、お互いに学び、啓発し合っているのです。「彼にできるなら、もちろん私にもできます」と。やる気があれば、成し遂げられない事などありません。

慈済人は日増しに増え、菩薩が続々と集まり、各国で慈済の因縁を拡大し、慈済の志業が広がっています。歳月は過ぎて行きますが、慈済人が居るところには、必ず善人や善事による奉仕が行われています。このテクノロジーが発達した時代に生き、素晴らしい縁で皆さんと一緒にいられることは、「とても幸せなこと!」と私は毎日、自分に言い聞かせています。

五十余年前、慈済の「竹筒歳月」は、三十人の家庭主婦が日々五十銭を貯めて、花蓮の生鮮野菜市場近くに暮らしていた、助けを必要としていた何人かに奉仕することから始まりました。今ではその数は飛躍的に増加し、この世の衆生のために、世界各地で大勢の菩薩が奉仕しています。慈善の足跡は百三十六の国と地域に到達していますが、この力には、あなたや私、彼の両手がなくてはなりません。そして、もっと手を取り合い、菩薩を迎え入れなければなりません。

どこにいても法を伝えることができ、どこでも衆生を済度することができます。誰もが菩薩であり、修養ができている人は良い模範であり、賞賛に値します。またある人は、私の前に来て懺悔し、かつての迷いや過ちを皆さんに告白し、「漏気求進歩」㊟をすることで、人生を改めました。悪い状態からよい状態に変えるために、勇気を持って改めることは、大衆の教育にもなるのです。

たとえ、過ちを犯す悪癖があっても、人は皆、仏性を持っており、正道に回帰し、菩薩になることができます。これら過去の物語がなければ、人々に言い聞かせるこの世の法は存在しないでしょう。それを善用することで、「法薬」にもなりましょう。一滴の法水は甘露のようなもので、喉が渇いた人には、この一滴の水が必要なのです。

慈済の法髄は『法華経』であり、それを拠り所にして菩薩道を切り開いて来ました。『無量義経』は『法華経』の精髄であり、宇宙空間から現代生活に至るまで、分かりやすい道理で、社会の運営や家庭教育の方法を全て示されており、日常生活中で実践することができます。皆さんが自分の一生で仏法を活用するだけでなく、大衆にも使うようになって欲しいのです。そして、すべての家庭や地域で、誰もが仏陀の教えを理解し、仏陀の教育を広めることを理解して、法髄を各家庭に取り入れ、この敬虔な思いを人間(じんかん)に広めるのです。

今回の行脚は、前回よりも体力が落ちています。生命は滑り台から滑り降りるように過ぎるので、一層、時間を無駄にせず、慧命を伸ばさなければいけないと感じ、気力を絞って頑張っています。過去にも説いて来て、今も説いていますが、将来は皆さんが私の教えを受け継いで伝え、慈済の法が人間(じんかん)に根付いていくことを願っています。生老病死は自然の摂理で、世の中は常々集まりや別れがあり、無常の人生の中で、私は何も求めず、今日だけを大切にしています。毎日、目が覚めると、手足が動き、ベッドから下りられるなら、今日すべきことをしっかりしなければなりません。

私の心願は「仏教の為、衆生の為」です。今はこの因縁に恵まれて、共に仏法の中にあり、引き続き歩みやすいように道を切り開き、衆生を済度しなければなりません。菩薩道という軌道があれば、永遠に道に迷うことはなく、より多くの人々を導いて、広い大道を歩んでください。皆さんが心して精進することを願っています。

(慈済月刊六九七期より)

㊟台湾語の言葉で、自分の前非を他人に告白し、悔い改めるという意味。

慈済とは、善と愛が出会うところであり、一代目の慈済人によって、それが形となって現れました。

人間(じんかん)菩薩を多く招き入れるだけでなく、各自の家族でも善と愛と福で以て家伝とし、代々受け継がれていかなければなりません。

毎年二回にわたって行われる、認証授与式は、十一月二日、歳末祝福会と共に、新竹で今年第一回が行われました。時間が経つのは早いもので、もう直ぐ新年を迎えようとしています。一分一秒は知らず知らずのうちに過ぎて行き、もし、一日に八万六千四百秒もあるのだから、一秒なんて大したことではないと思うならば、滑り台のようにあっという間に時間は過ぎ去ってしまい、人生も過ぎて行き、その価値は失ってしまいます。一分一秒を大切にし、日々すべきことを心して行ってください。

台北から新竹、桃園、台中へと行きますが、到着すると、直ちに目で出席者を確かめています。そして、創設当時のベテラン慈済人が黒髪から白髪になっても、その道心が退いていない姿を見ると、これこそが最も貴いものだと感じます。もちろんその場に来ていない人もあり、心残りもしますが、既にこの世に生まれ変わり、菩薩精神を携えて、慈済人の家庭に来ていると信じています。

感慨深いものは多々ありますが、一方、とても慰められることもあります。なぜなら、仏法が受け継がれて、三世代、四世代が一緒に暮らし、家族全員が善行し、慈済に参加し、子供たちが親の活動に賛成するだけでなく、一緒に奉仕しているからです。曽祖父母、祖父母、そして両親が幼い子を連れ、手に重い貯金箱を抱えて寄付に来ました。これこそが智慧のある教育の賜物と言えます。子供は自分の好きなお菓子への欲求を克服し、そのお金で人助けをするのです。そのような愛を育むことができれば、一家は幸福と智慧に満ちるでしょう。

慈済は、善と愛が出会うところであり、私たちの世代で形となって現れました。第一世代の慈済人は、人間(じんかん)菩薩を多く招き入れただけでなく、各自の家庭でも善と愛と福で以て、家伝にしています。

皆さんの分かち合いを聞くたびに、どれも皆さんが一歩一歩着実に歩み、チームを結集して歩んできた道のりだと感じます。そして、人に導かれたり、人を導いたりして得た会得の話は尽きず、善行する方法は、お互いに学び、啓発し合っているのです。「彼にできるなら、もちろん私にもできます」と。やる気があれば、成し遂げられない事などありません。

慈済人は日増しに増え、菩薩が続々と集まり、各国で慈済の因縁を拡大し、慈済の志業が広がっています。歳月は過ぎて行きますが、慈済人が居るところには、必ず善人や善事による奉仕が行われています。このテクノロジーが発達した時代に生き、素晴らしい縁で皆さんと一緒にいられることは、「とても幸せなこと!」と私は毎日、自分に言い聞かせています。

五十余年前、慈済の「竹筒歳月」は、三十人の家庭主婦が日々五十銭を貯めて、花蓮の生鮮野菜市場近くに暮らしていた、助けを必要としていた何人かに奉仕することから始まりました。今ではその数は飛躍的に増加し、この世の衆生のために、世界各地で大勢の菩薩が奉仕しています。慈善の足跡は百三十六の国と地域に到達していますが、この力には、あなたや私、彼の両手がなくてはなりません。そして、もっと手を取り合い、菩薩を迎え入れなければなりません。

どこにいても法を伝えることができ、どこでも衆生を済度することができます。誰もが菩薩であり、修養ができている人は良い模範であり、賞賛に値します。またある人は、私の前に来て懺悔し、かつての迷いや過ちを皆さんに告白し、「漏気求進歩」㊟をすることで、人生を改めました。悪い状態からよい状態に変えるために、勇気を持って改めることは、大衆の教育にもなるのです。

たとえ、過ちを犯す悪癖があっても、人は皆、仏性を持っており、正道に回帰し、菩薩になることができます。これら過去の物語がなければ、人々に言い聞かせるこの世の法は存在しないでしょう。それを善用することで、「法薬」にもなりましょう。一滴の法水は甘露のようなもので、喉が渇いた人には、この一滴の水が必要なのです。

慈済の法髄は『法華経』であり、それを拠り所にして菩薩道を切り開いて来ました。『無量義経』は『法華経』の精髄であり、宇宙空間から現代生活に至るまで、分かりやすい道理で、社会の運営や家庭教育の方法を全て示されており、日常生活中で実践することができます。皆さんが自分の一生で仏法を活用するだけでなく、大衆にも使うようになって欲しいのです。そして、すべての家庭や地域で、誰もが仏陀の教えを理解し、仏陀の教育を広めることを理解して、法髄を各家庭に取り入れ、この敬虔な思いを人間(じんかん)に広めるのです。

今回の行脚は、前回よりも体力が落ちています。生命は滑り台から滑り降りるように過ぎるので、一層、時間を無駄にせず、慧命を伸ばさなければいけないと感じ、気力を絞って頑張っています。過去にも説いて来て、今も説いていますが、将来は皆さんが私の教えを受け継いで伝え、慈済の法が人間(じんかん)に根付いていくことを願っています。生老病死は自然の摂理で、世の中は常々集まりや別れがあり、無常の人生の中で、私は何も求めず、今日だけを大切にしています。毎日、目が覚めると、手足が動き、ベッドから下りられるなら、今日すべきことをしっかりしなければなりません。

私の心願は「仏教の為、衆生の為」です。今はこの因縁に恵まれて、共に仏法の中にあり、引き続き歩みやすいように道を切り開き、衆生を済度しなければなりません。菩薩道という軌道があれば、永遠に道に迷うことはなく、より多くの人々を導いて、広い大道を歩んでください。皆さんが心して精進することを願っています。

(慈済月刊六九七期より)

㊟台湾語の言葉で、自分の前非を他人に告白し、悔い改めるという意味。

【視力を救う】白内障手術の後 最も美しい作品を描いた

- 経過:慈済フィリピン支部の施療活動は一九九五年に始まり﹑これまで延べ三十万人が恩恵を受けた。眼科センタ―の外来には、二〇二三年延べ二万人を超える人が訪れ﹑延べ一万四千人に医薬品が配付され﹑手術の件数は三千例近くに上った。延べ千二十三人の慈済人医会の医師と﹑延べ千五百人余りのボランティアが無償で奉仕をした。

白内障手術の後、コンラドさんは客から依頼された絵画の制作に追われていた。

フィリピン慈済眼科センターは、一月二十三日に珍しいプレゼントを受け取った。それは、七十九歳のコンラド・ペニャモラさんからのもので、二カ月間掛けて描いた二枚の油絵は、彼が視力を取り戻してから初めて創作した作品だった。

「私を助けて下さった全ての皆様に感謝します。特に慈済のお陰で、二〇二三年七月に白内障手術を受けることができました。手術後、多くの人から肖像画の作成を依賴されましたが、私は先ず證厳法師と眼科医の李悦民(リー・ユェミン)先生の肖像画を描くことに決めました。これは、私が描いた中で、最も美しい絵です」。

この三年間、彼は白内障に苦しめられて来た。視力が回復してから自分が当時描いた家族の絵を見ると、極端に色が偏っていることが分かった。今彼はやっと仕事に戻り、以前にはなかった活力を感じている。

フィリピンでは貧富の差が大きく、貧しい人は病気になると医療費を負担するのも難しい。慈済は、一九九四年にフィリピン支部を立ちあげ、翌年から施療活動を始めた。二〇〇七年には、マニラの志業パークに施療センターをオープンした。膨大な数の患者が訪れる眼科外来は、二〇一六年にソフトウェアとハードウェアを買い足し、正式に眼科センターをオープンした。慈済人医会の医療スタッフがそこでボランティアとしてシフト制で診察にあたり、更に各地に赴いて眼科の施療を行っている。

眼科センターは、週に平均延べ七百人を診察している。患者が手遅れで失明することによって生計に深刻な影響が出ないよう、患者に無償の検査や手術を行っている。今年二月には、ラモン・マグサイサイ賞基金会(RMAF)の変革統率学院と協力して大規模な施療活動を行った。基金会のスーザン・アヴァン総裁は、「慈済には優秀なボランティアがいて、手術や術後の経過観察のためのマニュアルまで作ってくれただけでなく、指導と経験の分かち合いもしてくれました」と言った。

アジアのノーベル賞とも呼ばれるマグサイサイ賞を、證厳法師は一九九一年に受賞した。今回の二日間の施療では、十二人のフィリピン慈済人医会の医師が、二〇二二年マグサイサイ賞を受賞した服部匤志医師と共に白内障の手術を行い、二百人余りの貧しい患者の目に光明を取り戻した。

午前三時、まだ空が暗いうちの慈済眼科センターには、すでに家族に付き添われた患者が待っていた。その日は彼らにとって大切な日であった。

五十六歳のエステラさんは、夫婦が前後して白内障に罹り、失業してしまった。彼女は既に全く見えなくなっていて、孫のマシュウさんの手にすがって、階段の上り下りをしていた。一家は既に生活が困難になっていたので、白内障の手術費を負担する余裕はなかった。

昨年、エステラさんが慈済眼科センターヘ検査に訪れた時、彼女の病気は病院で検査する必要があったことが分かったが、彼女は再診に訪れなかった。今年二月ボランティアは、眼科センターで検査した後、急いで手術する必要がある患者と一人ずつと連絡を取り、手術は無料であること、内科医による手術前の判断の説明もあることを伝えた。エステラさん親娘はそれを聞いて、嬉しさのあまり飛び上がった。

白内障の障害が取り除かれた後、エステラさんは、かなり歳をとってしまった夫の顔を、もう少しで見分けられないところだった。彼女は孫のマシュウさんに向かって涙を流さずにはいられなかった。「お前の顔が見えるよ」。手術室の外で患者と家族が泣いたり笑ったりして、改めて家族が団欒の機会を得た。

(慈済月刊六八九期より)

- 経過:慈済フィリピン支部の施療活動は一九九五年に始まり﹑これまで延べ三十万人が恩恵を受けた。眼科センタ―の外来には、二〇二三年延べ二万人を超える人が訪れ﹑延べ一万四千人に医薬品が配付され﹑手術の件数は三千例近くに上った。延べ千二十三人の慈済人医会の医師と﹑延べ千五百人余りのボランティアが無償で奉仕をした。

白内障手術の後、コンラドさんは客から依頼された絵画の制作に追われていた。

フィリピン慈済眼科センターは、一月二十三日に珍しいプレゼントを受け取った。それは、七十九歳のコンラド・ペニャモラさんからのもので、二カ月間掛けて描いた二枚の油絵は、彼が視力を取り戻してから初めて創作した作品だった。

「私を助けて下さった全ての皆様に感謝します。特に慈済のお陰で、二〇二三年七月に白内障手術を受けることができました。手術後、多くの人から肖像画の作成を依賴されましたが、私は先ず證厳法師と眼科医の李悦民(リー・ユェミン)先生の肖像画を描くことに決めました。これは、私が描いた中で、最も美しい絵です」。

この三年間、彼は白内障に苦しめられて来た。視力が回復してから自分が当時描いた家族の絵を見ると、極端に色が偏っていることが分かった。今彼はやっと仕事に戻り、以前にはなかった活力を感じている。

フィリピンでは貧富の差が大きく、貧しい人は病気になると医療費を負担するのも難しい。慈済は、一九九四年にフィリピン支部を立ちあげ、翌年から施療活動を始めた。二〇〇七年には、マニラの志業パークに施療センターをオープンした。膨大な数の患者が訪れる眼科外来は、二〇一六年にソフトウェアとハードウェアを買い足し、正式に眼科センターをオープンした。慈済人医会の医療スタッフがそこでボランティアとしてシフト制で診察にあたり、更に各地に赴いて眼科の施療を行っている。

眼科センターは、週に平均延べ七百人を診察している。患者が手遅れで失明することによって生計に深刻な影響が出ないよう、患者に無償の検査や手術を行っている。今年二月には、ラモン・マグサイサイ賞基金会(RMAF)の変革統率学院と協力して大規模な施療活動を行った。基金会のスーザン・アヴァン総裁は、「慈済には優秀なボランティアがいて、手術や術後の経過観察のためのマニュアルまで作ってくれただけでなく、指導と経験の分かち合いもしてくれました」と言った。

アジアのノーベル賞とも呼ばれるマグサイサイ賞を、證厳法師は一九九一年に受賞した。今回の二日間の施療では、十二人のフィリピン慈済人医会の医師が、二〇二二年マグサイサイ賞を受賞した服部匤志医師と共に白内障の手術を行い、二百人余りの貧しい患者の目に光明を取り戻した。

午前三時、まだ空が暗いうちの慈済眼科センターには、すでに家族に付き添われた患者が待っていた。その日は彼らにとって大切な日であった。

五十六歳のエステラさんは、夫婦が前後して白内障に罹り、失業してしまった。彼女は既に全く見えなくなっていて、孫のマシュウさんの手にすがって、階段の上り下りをしていた。一家は既に生活が困難になっていたので、白内障の手術費を負担する余裕はなかった。

昨年、エステラさんが慈済眼科センターヘ検査に訪れた時、彼女の病気は病院で検査する必要があったことが分かったが、彼女は再診に訪れなかった。今年二月ボランティアは、眼科センターで検査した後、急いで手術する必要がある患者と一人ずつと連絡を取り、手術は無料であること、内科医による手術前の判断の説明もあることを伝えた。エステラさん親娘はそれを聞いて、嬉しさのあまり飛び上がった。

白内障の障害が取り除かれた後、エステラさんは、かなり歳をとってしまった夫の顔を、もう少しで見分けられないところだった。彼女は孫のマシュウさんに向かって涙を流さずにはいられなかった。「お前の顔が見えるよ」。手術室の外で患者と家族が泣いたり笑ったりして、改めて家族が団欒の機会を得た。

(慈済月刊六八九期より)

A Life to Inspire

By Ng Siew Kwan

Edited and translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Hsiao Yiu-hwa

Turning personal struggles into a mission of hope, a Tzu Chi volunteer demonstrates the strength of the human spirit.

In December 2024, I traveled from Malaysia to Taiwan to receive my Tzu Chi volunteer certification. I may be physically limited—unable to walk, control my bodily functions, or get in and out of a car without assistance—but these challenges will not hinder my desire to make a difference.

My life changed dramatically in 2020 after an accident left me paralyzed, shattering my career in the food and beverage industry and robbing me of my mobility. My wife’s steadfast support kept me from sinking into despair, but tragedy struck again when she passed away from heart disease. Just two weeks later, my child was diagnosed with ADHD. It felt as though the sky had crumbled.

Prior to this, when I was still in the food and beverage industry, my life had revolved around profit. I valued money above all else and strongly disapproved of my sister’s involvement with Tzu Chi. My perspective began to shift during my first visit to the Tzu Chi Jing Si Hall in Kuala Lumpur. An elderly woman offered to push my wheelchair up a ramp. My wheelchair and I together weighed over a hundred kilograms (220 pounds), so I asked her how she could possibly manage. She simply replied, “I can do it!” Her sincerity moved me, and Tzu Chi’s warmth and sense of family left a deep impression on me.

During an online sharing session with Tzu Chi’s headquarters in Hualien, Master Cheng Yen said to me, “Do not give up. Use your life to inspire others.” At the time, I didn’t fully understand her words. Later, a volunteer took me to visit a cancer patient. When I shared my story, the patient said, “Brother, after hearing your story, I feel my problems are no longer problems.”

In that instant, a profound realization dawned upon me: I still possessed the means to contribute —my hands and my voice. I joined Tzu Chi’s volunteer training and committed myself to fulfilling the path Master Cheng Yen envisioned for me. I enrolled in university to study social work and psychology, and also learned to drive a specially adapted vehicle—all to better equip myself to help others.

Today, I stand as a testament to resilience, proving that even in the darkest times, one can rise above adversity. My hope is to inspire others to do the same. I am forever grateful to Master Cheng Yen for never giving up on me. Now, I can proudly declare: I am a Tzu Chi volunteer.

By Ng Siew Kwan

Edited and translated by Wu Hsiao-ting

Photo by Hsiao Yiu-hwa

Turning personal struggles into a mission of hope, a Tzu Chi volunteer demonstrates the strength of the human spirit.

In December 2024, I traveled from Malaysia to Taiwan to receive my Tzu Chi volunteer certification. I may be physically limited—unable to walk, control my bodily functions, or get in and out of a car without assistance—but these challenges will not hinder my desire to make a difference.

My life changed dramatically in 2020 after an accident left me paralyzed, shattering my career in the food and beverage industry and robbing me of my mobility. My wife’s steadfast support kept me from sinking into despair, but tragedy struck again when she passed away from heart disease. Just two weeks later, my child was diagnosed with ADHD. It felt as though the sky had crumbled.

Prior to this, when I was still in the food and beverage industry, my life had revolved around profit. I valued money above all else and strongly disapproved of my sister’s involvement with Tzu Chi. My perspective began to shift during my first visit to the Tzu Chi Jing Si Hall in Kuala Lumpur. An elderly woman offered to push my wheelchair up a ramp. My wheelchair and I together weighed over a hundred kilograms (220 pounds), so I asked her how she could possibly manage. She simply replied, “I can do it!” Her sincerity moved me, and Tzu Chi’s warmth and sense of family left a deep impression on me.

During an online sharing session with Tzu Chi’s headquarters in Hualien, Master Cheng Yen said to me, “Do not give up. Use your life to inspire others.” At the time, I didn’t fully understand her words. Later, a volunteer took me to visit a cancer patient. When I shared my story, the patient said, “Brother, after hearing your story, I feel my problems are no longer problems.”

In that instant, a profound realization dawned upon me: I still possessed the means to contribute —my hands and my voice. I joined Tzu Chi’s volunteer training and committed myself to fulfilling the path Master Cheng Yen envisioned for me. I enrolled in university to study social work and psychology, and also learned to drive a specially adapted vehicle—all to better equip myself to help others.

Today, I stand as a testament to resilience, proving that even in the darkest times, one can rise above adversity. My hope is to inspire others to do the same. I am forever grateful to Master Cheng Yen for never giving up on me. Now, I can proudly declare: I am a Tzu Chi volunteer.