新年を迎えた最初の日に、石川県能登半島で地震が発生した。雪の降る季節でもあり、穴水町では、住民の生活が一層困難になった。

それを知って、現地で十七日間、夜明けと共に、最も貴重な飲料水と野菜、豆腐などを携え、大雪に見舞われながらも住民の為に炊き出しを続けたグループがいた。

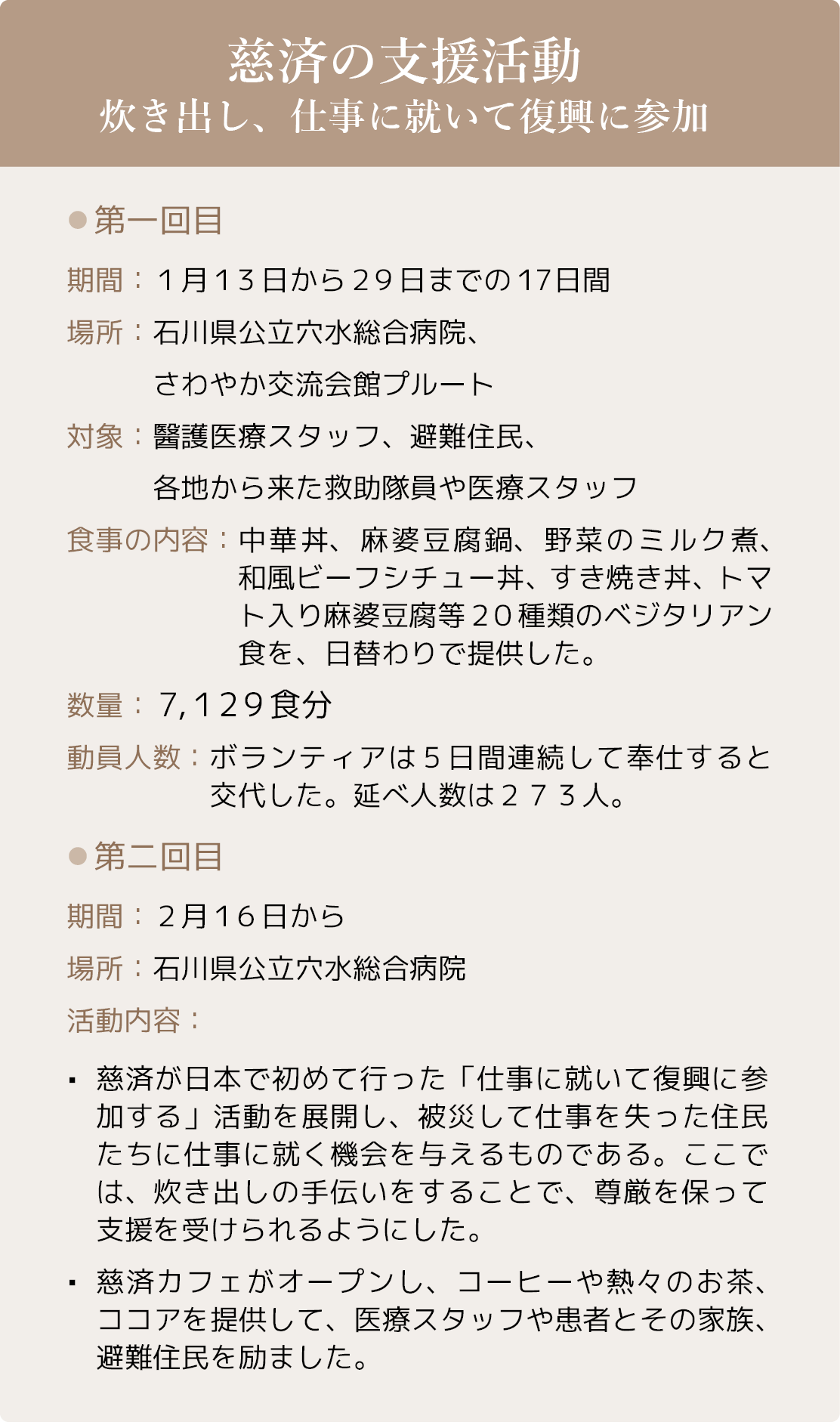

穴水町さわやか交流館プルートに設置された仮設厨房のブルーシートを、風雪が吹き上げた。 (撮影・呉惠珍)

本来なら正月の光景と言えば、「初詣」の人で賑わうお寺や神社、大勢の人が都会から帰郷して親や親戚と過ごす団欒である。しかし、令和六年の第一日目は、午後四時十分に石川県能登半島で、地表から十キロという浅い所で地震が発生し、地上を大きく揺らした。

マグニチュード七・六という強い地震だったので、遠く離れた私たち東京の慈済人たちも震度三の揺れを感じた。続いて大津波警報が発令され、皆益々心配になった。その時、海の向こうから「ボランティアや会員の皆さんは無事でしょうか」という慈悲深い證厳法師の声が届いた。

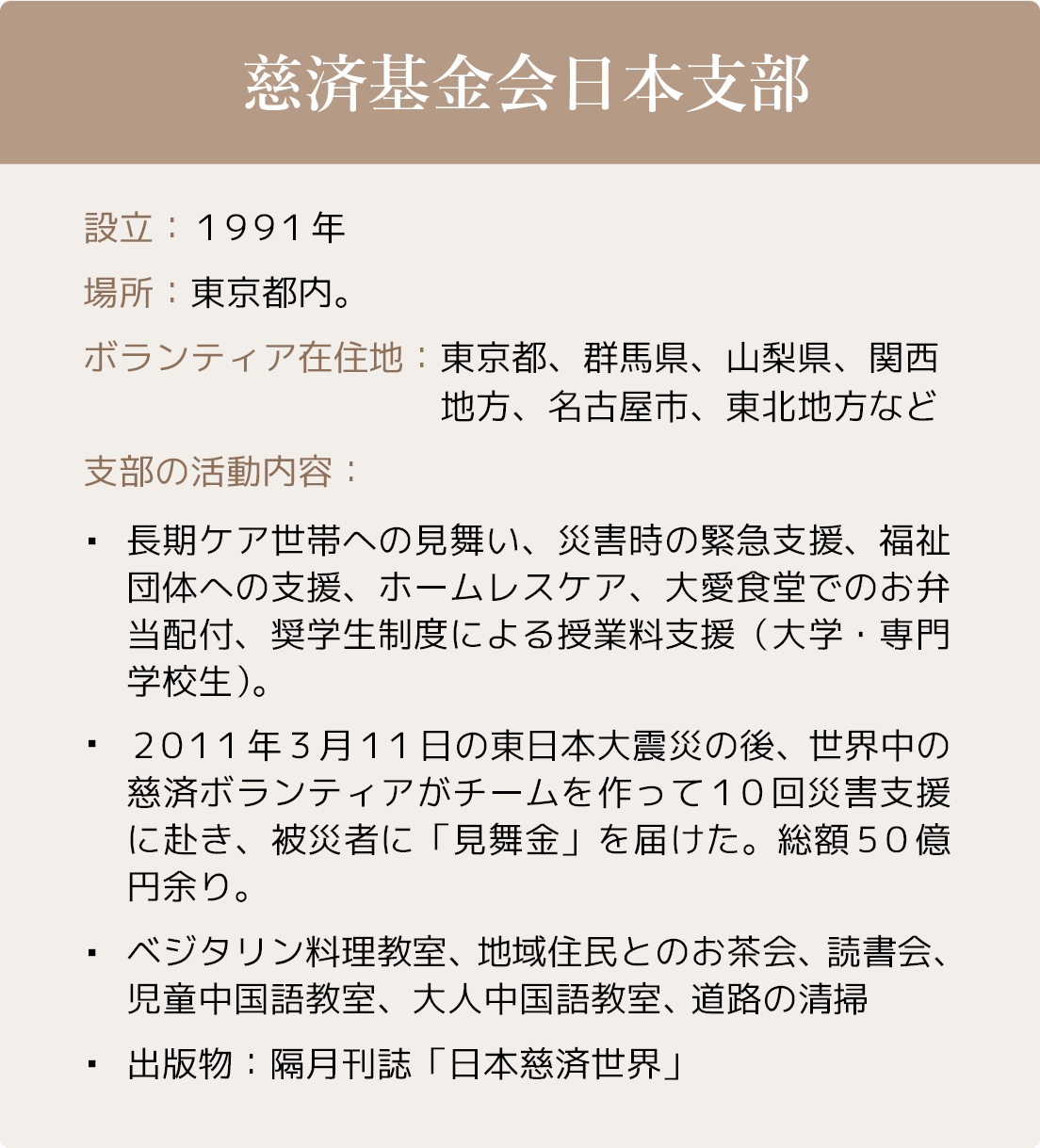

日本海に面した風光明媚な能登半島は、海産物や漆器で有名な観光地だが、慈済ボランティアにとっては見知らぬ土地である。一回目の炊き出しは、一月十三日に穴水町のさわやか交流館プルートで始まった。避難所には外壁沿いにブルーシートで囲った仮設厨房が設けられていて、既に他の団体が来て使っていたが、昼食の前後は慈済人のために空けてくれた。それでやっと、その団体も一息つけたそうだ。というのは、彼らは二人だけで毎日千人分の朝食と夕食を作っていたのだ。

厨房は仮設だったため、風や雨、雪の降る寒い日には耐え忍ぶしかなかった。交流館に避難していた住民は大半が高齢者だったので、ボランティアは慎重に調理した。繊維を多く含んだ野菜を食べてもらえるように小さく切って柔らかめに炊いたり、タンパク質の豊富な豆腐料理にしたり、ご飯は少なめにしてもおかずの量は減らさないようにしたりと配慮した。有田さんという女性の話では、どういう訳か私たちの作った食事を食べたら、口内炎が治ってしまったそうだ。ボランティアはそれを聞いてとても嬉しくなった。これこそ菜食のパワーなのだろう。

一日目の炊き出しを振り返ると、住民の感謝と称賛の声の中で、細心の注意を払いながら任務を完了することができたが、その後は「炊き出し」がボランティアにとって悪夢となってしまった。二日目は雪が降り、これほどの寒さを経験したことがないボランティアは、プロパンガスが凍ってしまうなど考えもしなかったので、ご飯が炊き上がらなかったのだ。

その半煮えのご飯を見て、災害支援の炊き出し経験が豊富なボランティアたちは、ひどく挫折感を味わった。幸いにも現地のボランティアがうどんを提供してくれたので、二日目の食事は解決した。しかし、三日目に同じ問題が起きたので、別の炊き出し拠点である穴水病院から支援してもらい、また、避難所が提供してくれた電気釜を使うようにして、その後もご飯の問題を解決することができた。

しかし、第三グループが被災地を訪れた時、電気釜が故障してしまった。現地のボランティア団体が私たちに、直接ガスで炊飯するよう教えてくれたので、日頃から電子炊飯器で少人数分のご飯を炊いている私たちにとっては、それが新たな挑戦となった。だが、困難を乗り越えた後は、誰もが悦びに浸った。というのも、ご飯炊きの達人になれたからだ。

被災地は交通と宿泊地の制限があるので、第一グループは人数を十四人に制限した。もし、一カ所で炊き出しするのであれば、人数はそれで充分である。しかし、石川県台湾交流促進協会理事長の陳文筆(チェン・ウェンビー)医師の要請でさわやか交流館プルートを訪ねた際に、穴水総合病院の島中公志院長から病院スタッフと避難してきた患者の家族、町役場に避難している住民、そして県外から来た救助隊員たちにも炊き出しをしてもらえないか、という要請があった。彼らは地震が発生してから今まで、即席ラーメンとおむすびが主食で、温かい食事を摂っていなかったのだ。私たちは一も二もなく、引き受けた。

島中院長は慈済人の支援を非常に歓迎してくれて、毎日ほぼ三回挨拶に来られた。朗らかでユーモアに富む人で、男性ボランティアを見かけると必ず抱擁して感謝の言葉を掛け、女性たちに対しても親切に話しかけてくれた。食事を受け取りに来るのは若くて仕事に体力を必要としている人たちだが、炊き出しの一日目は、後に続く人の分が足りなくなることを恐れて、ご飯の量を多めにして欲しいと言えず、遠慮していたそうだ。二日目からはボランティアの誠意に負けて、小声で「多めに」と言うようになった。男性だけでなく、女性たちも勇気を出して、小声で「大盛り」と言ってくれた。

炊き出しの列を縫ってお茶を提供

少人数で、しかも二カ所で炊き出しを行うことになり、ボランティアたちは挑戦を重ねた。二つの地点は車で五分の距離だが、前夜に物資や食材をきちんと分けて混乱が起きないようにした。二カ所での支援が軌道に乗ると、交代してやって来た女性ボランティアらが本領を発揮して温かいウーロン茶を提供した。飲んだ後で眠れなくなってはいけないので少し薄めに、香ばしい香りはそのままに淹れた。張好(ヅァンハオ)師姐(スージエ)はわざわざ東京から大きめのディスペンサーを持って来て、交流会館でお茶を提供し、住民に大変喜ばれた。

また張師姐は、夜なべして買って来たガーゼを縫って茶こし袋を作り、この急ごしらえの方法で、穴水病院でもお茶を提供した。お茶の香りは人々の心を和ませた。食事を受け取る列に並んでいた人たちに真心を込めてお茶を提供したことで話が弾み、自分の感情を控えめにするという日本人の心の壁を取り除くことができた。数日前から絶えず感謝を言葉に表してくれていたが、人々はやはり緊張した雰囲気の中にいた。それが一杯のお茶のおかげで、遠慮がちな顔に笑顔を浮かべるようになり、「もう一杯頂いてもよろしいでしょうか」という言葉も聞かれるようになった。こんなに美味しくて、温かくて、香ばしくて、喉越しの良いウーロン茶を飲んだのは初めてだという人もいた。ボランティアは、このジンスーウーロン茶は有機栽培で、慈済は環境を大切にしていることを紹介した。人々はより深く私たちの団体に興味を持つようになってくれた。

真っ赤な「平安」の文字のストラップも住民たちの注目を集めた。日本の「御守り」のような物ですか、と尋ねられたので、ボランティアは、これは祝福を意味していて、皆さんが一日も早く元の生活に戻れるようにという願いを込めて差し上げるのです、と答えた。彼らは皆、それを友人にあげたいと言い、ユーモア溢れる院長先生は、両方の耳にそれを掛け、慈済の宣伝をするのだ、と言った。

1月22日、公立穴水総合病院で麻婆豆腐を提供したところ、多くの人が列を作った。

不思議な縁に感謝したい

日本政府はその頃、国外からの支援はおろか、県外からのボランティア団体も受け入れていなかった。私たちがいち早く動員できたのは、各方面からの恩人の協力と長年の炊き出し経験、そして、證厳法師の指導があったからである。法師は、被災者の助けを得られない苦しみを見て忍びなく思い、早く栄養のある温かい食事を作ってあげたい、出来立てを食べてもらいたいと思う気持ちを募らせていた。NHKや朝日テレビ、北陸、北国、産経新聞などメディアは皆、この台湾の慈善団体は、なぜやって来たのかを知りたがったが、それは、そういう単純な思いからでしかなかったのだ。

昨年、大阪で開かれた医師会の集いに、関西連絡所のリーダーの一人である陳静慧(チェン・ジンフェイ)師姐が出席したが、その時に短い時間を使って、證厳法師の『行願して半世紀』のストーリーをシェアした。陳文筆医師夫妻は石川県に在住しているが、縁があってその集いに参加していたので、静慧師姐のシェアを聞いて法師の考えを大方理解し、慈済が大愛を携えた団体であることを分かってくれた。

陳医師は患者にはまるで家族のように接している人で、自宅前に名前の書いていない、患者からの贈り物を見つけることがよくあるそうだ。地震発生後、彼は石川県台湾交流促進協会の理事と一緒に、二十一回も援助物資を被災地に運んだ。

一月五日、北陸新幹線が運行していることを確認してから、台湾から来た陳金発(チェン・ジンファ)師兄は、陳思道師兄、盧建安(ルー・ジエンアン)師兄、池田浩一師兄らを伴って石川県に行き、七尾病院で陳医師と面会し、夫人の案内で穴水町を訪れた。

七尾市から穴水町までの道路はひび割れ、自治体は大至急補修して開通させたが、救助と物資補給の車を優先にしていたため、普通車の所要時間は普段の三倍近くかかった。寒い中で苦しんでいる住民のことを思い、思道師兄と井田龍成師兄は一月十一日、再び被災地を訪れ、炊き出しを行う場所について調整した。

慈済日本支部は長年、日本ボランティア・プラットフォームと交流があり、今回支援を申し出たことで良縁が結ばれ、穴水町さわやか交流館プルートの避難所で炊き出しをすることが決まった。

十二日、炊き出しを始める前夜だが、ボランティアは宿泊先がまだ見つかっていなかった。その時、静慧師姐のご主人が陳医師から中能登町の町長に聞いてもらうことを提案した。すると、十分足らずで古民家の宿泊先を見つけてくれたのだった。陳医師は一日目の炊き出しに同行していた時も、私たちを北国新聞の編集長に引き会わせてくれた。そして、慈済の善行はもっと多くの人に知ってもらうべきだ、と紹介してくれた。

古民家が調理場になった

中能登町にある百年余り前に建てられた古民家に宿泊することになったボランティアたちは、東京で偶に降る雪には慣れていたが、北陸の寒さは全く経験したことがなかった。夜は暖房が入っていても温まるまでには至らず、二晩の間、大半の人は寝袋に入っても寒さで眠れなかった。三日目に町長が人を派遣して、一人につき毛布二枚と断熱ベッドパッドなどの緊急災害用防寒物資を持って来てくれた。その後のグループで人数が増えると、皆で分けあって使った。寝る時にダウンジャケットを着ながら寝ると、やっと寒い夜でも眠ることができた、と経験をシェアする人もいた。

中能登町は穴水町から五十キロも離れていたが、炊き出しに使う水不足の問題は、解決することができた。ボランティアは毎日、夜のうちに袋に水をいっぱいまで入れ、野菜は洗って切って置き、翌日に持って行った。トントンと野菜を切る音は、翌日の炊き出しに使う五百人分のものだが、メニューによって異なり、時には深夜まで準備が続いた。翌日はまだ夜が明ける前の六時頃に出発しなければならなかった。このような災害支援は経験したことがなく、十三年前の東日本大震災で見舞金を配付した時でさえ、これほど疲れたことはない、とシニアボランティアが苦笑したほどだ。体の凝りや筋肉痛には何カ所も湿布を貼ったが、顔には頑張った後の喜びが現れていた。

毎晩八時半には災害支援のオンライン会議が開かれるため、野菜を切る時間と競争しなければならなかったので、ボランティアは野菜が切り終わらないことを心配した。そこで、ある人はごぼうの皮を削りながら、他にもジャガイモを切ったり、キャベツの葉を剥いたりしながら、会議に参加することになった。会議では当日の心温まる出来事や緊張した場面をシェアするため、笑い声が絶えず、それが一日の疲労を癒し、何が起きるか分からない翌日に備える勇気をもたらしてくれた。

被災地では1月下旬、連日の風雪が強く立ち込め、早朝、ボランティアは出発の準備に、食材を車にいっぱい詰め込んで、足元に注意して歩き、転倒防止に努めた。

二カ所で炊き出しを行う場合、八人が厨房に入る必要があった。日本支部は二〇〇五年の新潟中越地震で初めて炊き出しをした後も、熊本地震、西日本豪雨、長野と倉敷でも炊き出しの支援を行ったことがあり、ホームレスへの炊き出しと大愛食堂での弁当の提供も毎月恒例の行事だ。炊き出しは、すでに日本支部の重要支援項目なのだ。普段は女性たちが厨房に入っているが、休日になると、コックをしている男性ボランティアたちが来てくれる。今回の能登半島地震支援でも、三人のプロのコックが休暇を取って応援に来てくれた。

プロにはそれなりの迫力と味があるが、女性ボランティアたちのパワーも引けを取らない。大阪から来た人も、東京で普段から調理ボランティアをしている人も、皆、家庭の主婦であり、これほど多くの人に炊き出しをするのは、初めての挑戦である。厨房を取り仕切って欲しいと言われて、緊張の余り何日も眠れなかった人もいたが、それを乗り越えた時の喜びは言葉にならなかった。

宿泊地から炊き出し拠点までは車で片道約二時間かかるため、運転できるボランティアを優先的に採用した。しかし、普段は自家用の小型車を運転しているだけなので、八人乗りのバンの運転に挑戦する必要があった。

去年の経蔵劇が終わった時、慈済青年ボランティアの先輩たちは皆、「やっと仕事に専念できる!」と言った。しかし、今年の一日目に、続けてもっと大きな任務に就くことになるとは、思ってもいなかっただろう。彼らは真っ先に駆けつけ、他のボランティアが交代しても、引き続き邁進することになった。

井田龍成さんは日本で育ち、慈済ボランティアの両親を持ち、語学力と調整力を活かして様々な団体と交渉し、新聞社やメディアとも交流をしている。

盧建安さんは会社を経営しているが、被害状況の視察から支援の終了まで、バンを運転して東京と石川県の被災地を往復しただけでなく、情報収集を手伝ったり、夜遅くまで報告を書いたり、ビデオ画像の編集をしたり、と数多くの能力を発揮してくれた。

鍾佳玲(ヅォン・ジアリン)さんは、日本支部で育ったと言える女性で、性格が良くて物分かりも早く、心細やかで責任を全うしてくれている。普段は支部の事務をしているが、さまざまな活動の時は、良き助っ人でもある。東日本大地震を支援した経験から、災害が発生すると直ちに、自発的に多方面から情報を集めるようになった。事務と調整の仕事以外に、報告を書き、夜中になってもパソコンで資料を整理しており、明け方の四時に寝て、五時に起床して他の人と一緒に活動したこともある。

宿泊所から炊き出しの場所まで約50キロあり、道沿いの田畑に積もった雪は溶け始めたが、道路が損傷していて片側通行しかできず、救急車両も頻繁に行き来するため、毎朝交通渋滞に直面した。(撮影・周利貞)

雪国で頑張る

何度も支援ボランティアが入れ替わって往復するのを見ながら、被災地に行くことができないボランティアは、支部の留守番役として恒例のホームレスへの炊き出しや大愛食堂への弁当の提供、ケア世帯への寄り添いをいつも通りに行っていた。また、石巻や新宿、大阪、群馬などで、同時に愛を募る街頭募金を行った。そのおかげで、毎年の一大行事である「祝福感謝会」は、予定通り円満に行われた。

寒い雪国で苦しんでいる人々を助けるボランティアと、支部に残るボランティア。互いに協力して物事を成し遂げ、和気藹々と助け合う。これこそが慈済という大家族の最も美しい姿ではないだろうか。

第一回目の支援は一月十三日から二十九日まで行われたが、風光明媚な能登半島での炊き出しの六日目、稀に見る赤い朝日が日本海から昇って、「けあらし」と呼ばれる霧が立ち込めた。それはあたかもボランティアへのご褒美のようだった。数日前の大雪の後は、あとどのくらいその硬くて冷たい雪を踏まなければならないかわからないが、これからも多くの人が私たちの温かい手を待っているのだから、強くなろうと自分に言い聞かせたものだ。

ボランティアチームは中能登町の歴史ある古民家に宿泊していた。毎晩、翌日の食材の準備や報告の作成に忙しかったが、それでも一堂に集まって、翌日の予定を話し合った。(撮影・周利貞)

二月十六日、私たちは再び穴水病院に戻って、慈済が日本で初めて行う「仕事に就いて復興に参加する」活動を展開し、失業した四人の被災者を招いて炊き出しの手伝いをしてもらった。午後十二時きっかりに食事の提供を始めたが、その時には既に長い行列ができ、それぞれの診療科の代表者が大きなお盆を持って並んでいた。「また慈済人に会えて、本当に嬉しいです!」と口々に言った。一方、病院側は、私たちがお茶を入れるために、使われていなかったコーヒーラウンジを提供してくれた。診察待ちの患者や病院スタッフは皆、「心に沁みるウーロン茶と皆さんの笑顔は、この世の美しさを表しています」と言った。「熱々の美味しいお昼ごはんを頂いた上に、今日はホットココアまで出してくれました。ありがとうございました」。

法師が一月の行脚の間も、私たちとオンラインで連絡に応えて下さり、私は何度も注意されたことを思い出した。

「遠くまで支援に出かけるために、近くの人を疎かにしてはいけません。政府の規定には従わなければなりませんが、縁があれば、それを大切にして直ちに行動しなさい」と私たちに念を押したのだ。法師の心のこもった指導があったからこそ、雪国のどんな寒い中でも、私たちの心の灯は消えることなく、絶えず法師の言葉を胸に携えて進むことができた。私たちは風雪に負けず、進み続けるのだ!

1月20日、東京の支部で留守番をしていたボランティアが、愛を募る、街頭募金活動の箱とポスターを準備していた。(撮影・林真子)

◎公立穴水総合病院、島中公志院長のお話

島中院長(左から四人目)は調理室でボランティアと記念撮影をした。(撮影・周利貞)

元日の朝でしたが、私は病院で仕事をしていました。あと一時間で帰宅しようと思ったその時、午後四時十分に、地震が発生して建物が揺れました。それから休む間もなく働き続け、地震発生後の四日間で眠ったのは、二時間ぐらいだったと思います。

私たちの病院は、断水で患者さんのケアが難しくなり、食事も提供できなくなったので、退院できる人には早めに退院してもらい、退院が困難で治療を続けなければならない患者さんには、金沢市に転院してもらいました。困難を極めたのは、人工透析の患者さんです。最も遠いケースでは、片道六時間もかけて小松市まで送り届けました。転院を告げた時、多くの患者さんはこの町に残って治療を続けたいと涙していました。

わたしたち医療スタッフも殆どの人が被災し、住む家を失った人もいました。約半数の職員は輪島に住んでおり、そのうちの五分の一は、職場に戻ることができていません。日本各地から医師の派遣が始まったのは、被災から四日目でした。

これほど大きな災害を経験すると、誰でも気持ちが落ち込んでしまうものです。応援に来られた精神科医に、職員や避難している住民の心のケアを依頼しました。悩みは誰にでもありますが、もし一億回悩めば元気になるのなら、一億回悩めばいいのです。

慈済の皆さんが来られて炊き出しが始まると、連日食事を受け取る長い行列ができました。みんなとても楽しみにして、出来立ての食事を頂き、予想通り、食事の前よりも心が晴れやかになっていました。避難生活に辛さを感じていた人も、笑顔を取り戻すことができました。

食事を配る間、慈済の皆さんはいつも笑顔で親切に接してくれました。被災地というと、気分的に暗くなるものですが、皆さん方が明るい雰囲気を持って来てくれたのです。本当に有り難いと思いました。日本にはこんな諺があります。「笑う門には福来る」。笑顔を取り戻して、いつの日か、それが何年後であろうと、もう一度笑顔で皆さんと再会したいと願っています。(整理・編集部 資料の提供・大愛テレビ局)

(慈済月刊六八八期より)