インドネシアは世界最大の島嶼国で、国土は広く、世界第四位の人口を有するが、新型コロナウイルスの感染が発生した後、感染予防と社会の安定が大きな課題になった。

慈済インドネシア支部は、二十七年にわたる慈善活動の経験のおかげで、この状況に素早く対応することができ、もっとも急を要する物資を配付しただけでなく、宗教や人種の垣根を越えた大愛を撒いた。

6月12日、インドネシア・スラバヤ市の慈済ボランティアは、軍艦に乗ってマドゥラ海峡のスラマドゥ海域へ赴き、物資を配付した。海上には数百艘以上の漁船が続々と軍艦に向かい、2千人余の漁師たちが食糧を受け取った。(写真提供・スラバヤ市政府)

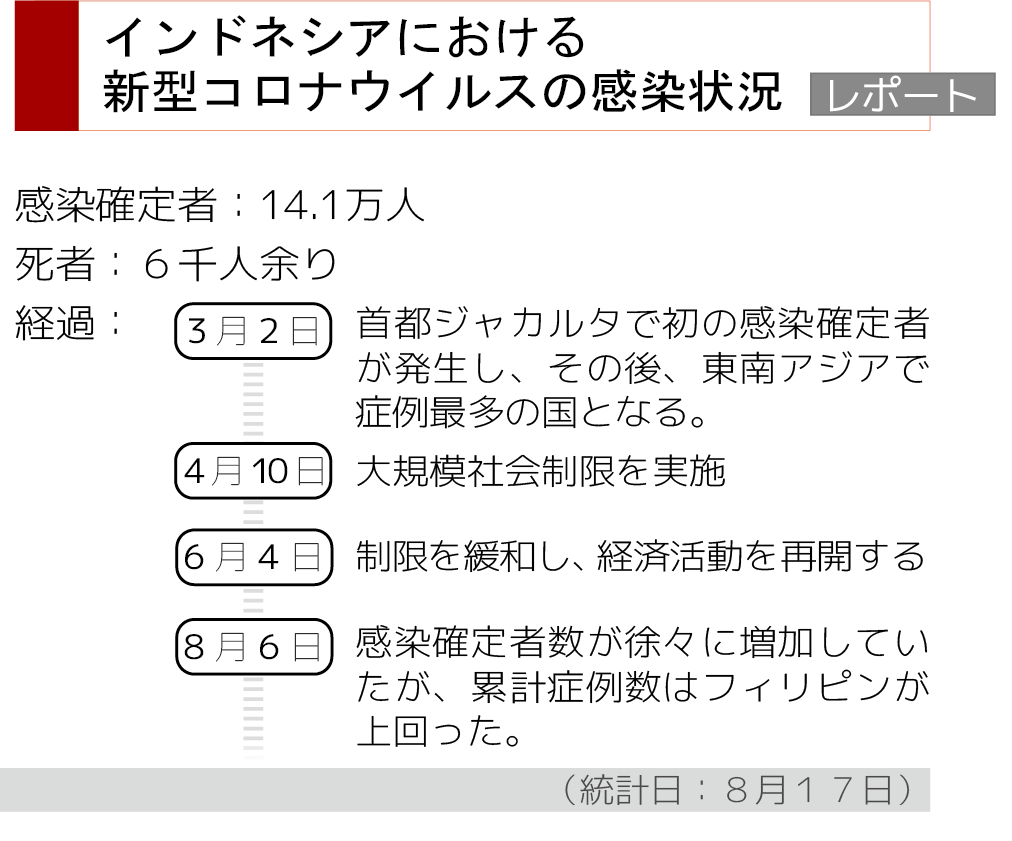

二〇二〇年三月二日、新型コロナウイルス(COVID19)が世界的に蔓延するなか、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領が国内で二件の感染確定症例が出たことを正式に発表すると、政府のロックダウン政策を恐れた人々により買い占め騒動が起こり、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアではどこも買い物客が長蛇の列をなした。

そして、世界では瞬く間に防疫物資の不足が大きな問題となった。医療スタッフがレインコートを防護服代わりにしている写真がネット上で流れると、マスクや消毒液の価格はたちまち三倍に跳ね上がった。慈済インドネシア支部は、一月下旬に中国大陸における感染が拡大し、台湾でも症例が出たという情報が入ると、直ちに医療用感染予防物資を調達し、発送して支援を行った。在庫も準備したので、すみやかにマスクや防護服を寄贈してインドネシア国内の医療現場を支援することができた。

三月から慈済インドネシア支部は国の感染症対策に協力するため、インドネシア商工会館と協力して募金活動を進め、インドネシアと中国においてウイルス検査試薬、呼吸器、防護服、防護ゴーグル、N95マスク、連花清瘟カプセル(インフルエンザなどに有効な漢方薬)などの防疫物資を緊急調達した。慈済インドネシア支部が中国から防疫物資を運ぶために、三往復のチャーター便を手配した際には、政府から免税措置や税関におけるスピーディーな通関手続きなどの協力を得ることができた。その後すぐに軍と警察が輸送を手配して配付計画を実行し、三月二十二日からジャカルタなど各地への配送が始まった。

企業の熱心な協力

慈済インドネシア支部の二人の副執行長である郭再源(グォ・ザイユェン)さんと黄栄年(ファン・ロンニェン)さんは、今回の感染症の恐ろしさを深く理解した。これを早く抑制しなければ、人命が脅かされ、また社会や経済の問題を引き起こし、それが生活秩序の大混乱や人々の不安につながって、安定的な発展を遂げているインドネシアに大きな損害をもたらす可能性がある。感染予防には、防護服やマスクなどの基本的な医療物資の他にも、大量の検査試薬や救命用の呼吸器などが不可欠だが、それらを準備するには膨大な寄付金が必要だ。一体どうすればいいのだろうか?

「大丈夫さん」の愛称で親しまれる郭さんは、「利他の心で行うことならば、必ず方法はある!」と考え、黄さんとともに経済界に思いやりの心を呼び掛け、募金を求めた。この二人の師兄(スーシォン)は自身も大実業家である。その彼らが長年慈済に学ぶことで変わり、喜捨し奉仕してきた姿に啓発された多くの実業家たちが、ともに善行の列に加わり、長期にわたる寄付金で慈済を支え、ボランティアに参加してきたのだった。今回の防疫のための配付を実践するにあたっては、実業家の参加が重要な要素の一つとなった。黄さんによれば、慈済のインドネシアにおける二十七年の取り組みとその成果は人々にも認められており、現在約百社の企業が防疫支援に応じてくれているという。「実は企業の多くが自身も感染症の影響を受けているにもかかわらず、援助を申し出てくれています。大きな災難に遭遇しても、みんなで力を合わせて協力すれば、この難関を乗り切ることが可能なのです」。

インドネシアでは、多くの企業が慈善部門を設置している。慈済は慈善奉仕に長年の経験があり、ボランティアたちの意識も高く、またインドネシアが大きな災害に見舞われた時には必ず駆け付けているため政府からの信頼も得ている。つまり今回の募金の成果は、ボランティアたちの長年の努力の賜物でもあるのだ。郭さんは「慈済は口先ではなく、行動で示してきました」と力強く言った。

また、慈済には「専用口座」という原則があり、防疫を目的とした寄付金には、当然その報告が行われる。黄さんは「寄付金は、その一ルピアがどのような慈善行為に使われたのかを寄付者に知らせています。現在百ページ以上の報告書があり、さらに書き込みが続いています」と語った。

インドネシア商工会館に参加する企業家は、慈済と共に、4月6日慈済ジャカルタ支部にて象徴的にインドネシア衛生局の代表者に医療物資を寄贈した。(撮影・アリマミ・スリョ・ア)

慈善組織の存在意義

正体不明の新型コロナウイルスは人々の生活を一変させ、世界中で恐怖と不安な雰囲気が溢れた。慈済インドネシア支部の劉素美(リュウ・スーメイ)執行長は、證厳法師の指導に感謝して言った。「法師の導きがあったからこそ、私たちは心を落ち着かせることができ、それによって慌てることなく、智慧でもって対応することができました」。インドネシアで感染が広まるにつれて、慈済インドネシアの中心メンバーを劉さんが集めて、「感染症緊急災害支援チーム」を結成した。四大志業のボランティアや職員たちは、各々の役割でもって、政府の防疫政策や慈済基金会の決定方針に協力した。

政府の防疫政策の下で、外出して配付活動に参加したボランティアは多くはなかったが、彼らはたとえ自宅にいても時間を無駄に過ごすことはなかった。互いに電話をかけて励まし合ったほか、オンライン勉強会や研修講座、コミュニティ読書会などテクノロジーを活用した活動を進め、さらには募金や菜食、マスクの手作りを呼び掛けたり、静思堂で物資の梱包を手伝ったりした。インドネシアの志業体や静思堂エリア、大愛村においては、いずれも全面消毒や感染予防に関する呼びかけ、安全管理などを行った。

慈済インドネシア支部の二校の学校も、政府の規定に従って「オンライン授業」を実施した。学生の自宅にインターネットやパソコン、スマホが無いなどの「オンライン授業」実施に伴う問題や、新しい学習スタイルに対する親たちの認識不足といった問題を克服するため、学校側も「就学安心プラン」に基づいて学費の免除やサポートを実施した。

医療物資を配付する以外にも、インドネシア慈済大愛病院は新型コロナウイルスの検査サービスを提供し、また感染の疑いがある患者の隔離に協力した。また、静思堂エリア近くにある空き地に臨時テントを設置し、慈済病院の建設現場作業員たちのために毎週四日間の検査を行うなど、近隣の住民や四大志業のメンバー、そしてボランティアたちの健康を守っている。

このほか志業体の職員の一部はすでに在宅勤務を開始していたが、秘書室、総務室、財務室及び購買部の職員たちは従来通り出勤し、深夜遅くまで残業を続けた。それはひとえに一刻も早く医療機関に物資を送り届けて、医療スタッフを守りたいと願ったからだ。

防疫物資の配付を開始した当初、秘書室には毎日千通以上のメールが届いた。当時はまだ専用窓口が設けられていなかったため、多くの医療機関や個人が次々と支部に電話で支援を求めてきたのだ。「夜の十一時になっても、物資を申請する電話がかかってくることもありました」。職員の一人であるマルワン・ヤウマル・アクバルさんは、仕事のために静思堂に泊まることも多かったが、それを辛いとは思わなかったそうだ。「慈善団体で仕事をするともちろん大変なこともありますが、人々を助けることができた時、心が満たされます」。

物資の受け入れと発送を担当している総務室の職員は、秘書室から連絡があり次第、すぐに倉庫の物資を準備した。物資の到着時間を正確に把握することが難しいため、残業をすることも多かった。深夜に家に帰って間もなく、早朝にはまたすぐに静思堂に来て物資の到着を待った。職員の呉天旗(ウー・ティエンチー)さんは、「今回の配付はほかの災難の時よりも大変でした。指示に備えて常に待機していなければならず、また自分が感染しないように注意することも必要です。さもないと、他人に感染させてしまうからです。ですから倉庫チームのメンバーにも、退勤後はどこへも行かないようにと注意しました。万が一感染すれば、私たちは仕事ができなくなるからです」と言った。

慈済の活動に長年携わっている黄礼春(ファン・リーツン)さんは、秘書室の主任であるが、今回の防疫物資配付に関係するキーパーソンの一人でもある。彼は秘書室と総務室の調整役であり、さらには外部からの医療物資の申請にも常時対応しなければならず、静思堂で寝泊まりをすることは日常茶飯事であり、彼がパジャマを着たまま地下室で物資を処理している姿を、同僚たちは何度となく目にした。

彼はこの期間中、確かに体は疲れていたものの、SNSを開くたびに各方面から届く慈済への感謝と祝福の言葉に触れ、心はいつも喜びに溢れていた。「毎日これほど多くの人から祝福を受けていれば、私たちは必ず健康でいられると信じています」と彼は語った。

感染症が発生すると、各種の規制措置により多くの人が失業した。慈済ボランティアは全国で生活物資の配付を進めた。5月中旬、ジャカルタのボランティアが忙しそうに物資を箱に詰めていた。(撮影・アナンド・ヤヒヤ)

急を要する医療用品

「私の勤める病院はマスクの在庫がとても少なく、来週には使えるマスクがなくなります。そこで、慈済に連絡して協力を求めました。ボランティアたちが四千個のマスクを届けてくれたお陰で、この緊急事態を乗り越えることができました。とても感謝しています」。ジャカルタ西部地区のサンバ・ワラス病院のファイェ・ヨワルガナ医師は、受け取ったマスクに感激し、ボランティアに何度もお礼をくり返した。

インドネシア慈済ボランティアは三月十八日より、先ず、在庫の中から防護服やマスクなどの防疫用品をジャカルタなど数多くの病院に届けた。三月二十一日、四千個のマスクと五十着の防護服がボゴール総合病院に到着した。当病院は十七日、新型コロナウイルス治療を行う地方政府の指定病院となったが、市中では防疫物資が不足していた。イルハム・ハイディル院長は感激して、「疫病との闘いにおいて、私たちは孤独ではなかったのですね」と述べた。

三月二十二日、中国から輸入した百万個の検査試薬がジャカルタに到着した。保健省のテラワン・アグス・プトラント大臣が静思堂を訪れ、二万五千二百個の検査試薬を受け取った。検査試薬は、保健省から直接、各地のそれを必要としている医療機関に配付された。

三月二十三日、ボランティアは第一弾として四台の呼吸器をガトート・ソエブロト警察病院とスリアンティ・サロソ感染症病院にそれぞれ寄贈した。警察病院の副院長であり准将の位をもつアグス・ブディ・スリスティア医師は、「慈済は貢献を実際の行動で示してくれました。現場の医療スタッフは、本当にこれらの医療器具や防疫物資を必要としていたのです。このような状況下にあっても、私たちは互いを思いやる温かい心を持っているのです」と語った。

中国から購入した三百八十五台の呼吸器も、各医療機関で大きな役割を果たしている。呼吸器は重症患者を救う重要な医療機器である。慈済インドネシア支部が順調にそれを購入できたのは、慈済花蓮本部と中国の慈済ボランティアの協力のおかげである。

慈済インドネシア支部は、八月六日までの時点で、全国各地の千四十を超える団体に対して医療用防疫物資を寄贈した。

全国における大規模な配付

政府は四月より二つの州の十六の県と市で「大規模社会制限(PSBB)」と呼ばれる措置を実施した。娯楽施設の営業停止、五人以上の集会の禁止、学校の休校などのほか、政府機関と生活用品業界を除く一般企業の従業員は在宅勤務をすることになった。ジャカルタの町の風物詩であった宅配バイクの客乗せが禁止され、荷物や食べ物を運ぶことしかできなくなった。当初は五月末のラマダン明けに催される予定だった祝祭は、多数のジャカルタ市民が外地へ移動することによるウイルス拡散を防ぐため、今年末に延期された。

インドネシアの人口は二億六千七百万人であるが、そのうち十%近い人々が貧困線を下回る生活を送っている。政府が大規模社会制限を実施すると、経営難に陥ったことで大規模なリストラや無給停職を実施する企業も出てきた。また、道路沿いの軽食屋台や宅配バイクで生計を立てていた人々は、さらに大きな収入減に直面することになった。

リアウ諸島州のカリムン県では、ソーシャルディスタンスを保つため、バスは乗客を満席まで乗せることができなくなった。バスの運転手の収入は通常の七割程度も減少し、生計を維持することが難しくなった。インドネシアの東端にあるパプア州では、国際空港と港がすべて臨時閉鎖されたため、荷物運搬員やタクシー運転手の収入が途絶えた。

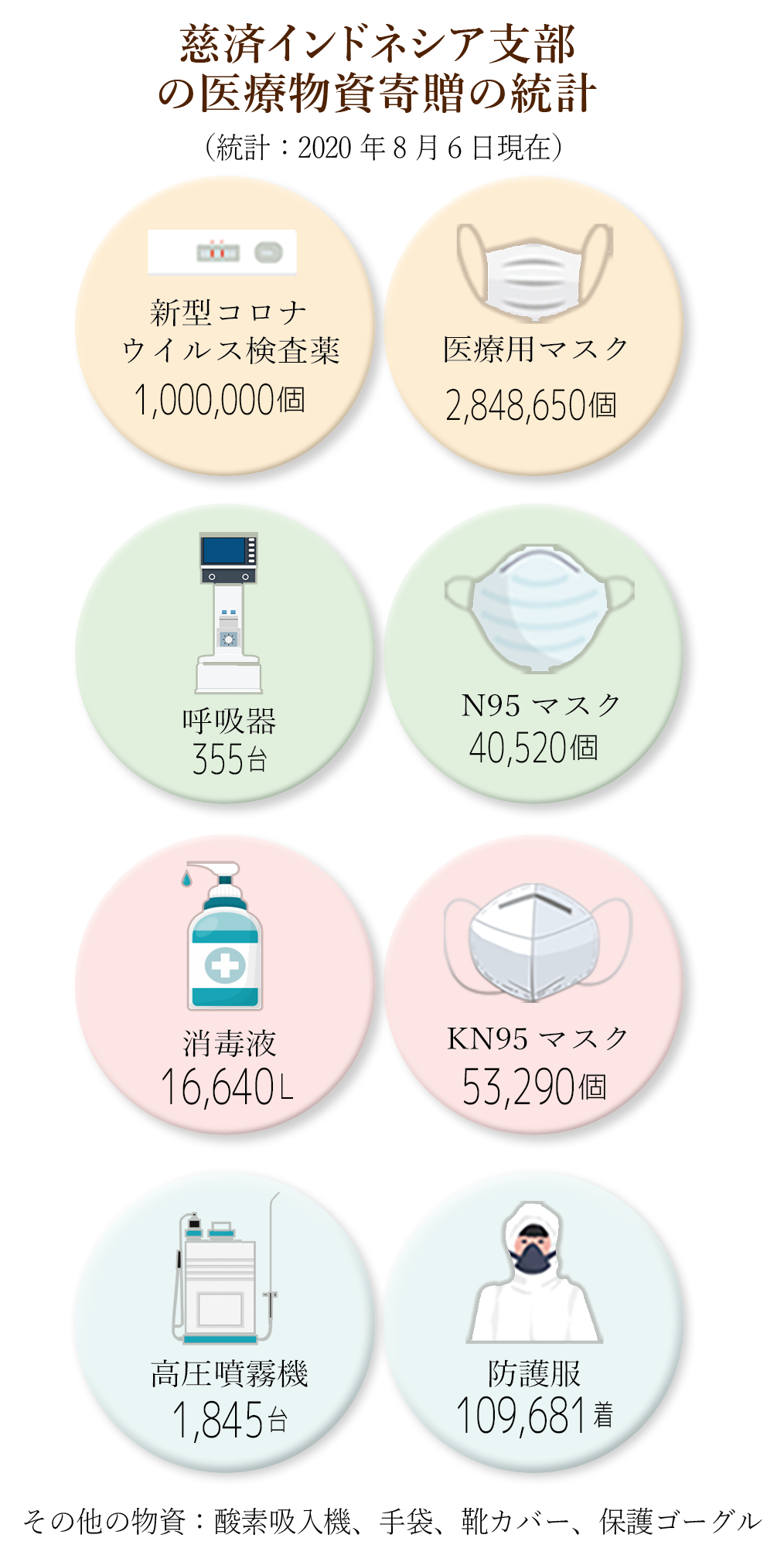

慈済インドネシア支部は、まず長期ケア世帯に対する各種補助金を前倒しして、一度に二カ月分を配付した。ボランティアたちは彼らに安心して生活してもらうために、自宅訪問の代わりに電話による慰問を続けた。さらに慈済は軍と警察、地方政府と協力しながら、インドネシア全土で大規模な物資の配付を展開した。配付されるバッグには五キロの白米、一キロの砂糖、インスタント麺十袋が入っており、さらに證厳法師からのお見舞いの手紙と防疫指南が添えられている。また一般の人々への配付以外に、イスラム教学校や防疫センターなどの団体組織に対しても、大規模な物資援助が進められた。

配付の方法は地方政府に合わせて少しずつ調整した。住民が配付場所まで物資を受け取りに来なくても、軍と警察の人員がバイクで各戸に送り届ける地域もあれば、宅配バイクサービスを利用する地域もあった。

ウイルス感染による死者の数は止まることなく増え続け、葬儀社のスタッフは悲しみのあまりに涙を流した。新型コロナウイルス感染症による新たな死者は毎日数十名にのぼり、それを埋葬する彼らの体力も限界だった。「もうすぐラマダンが始まります。祭りに参加したい気持ちは私たちも同じですが、大勢の人が集まってさらなる感染を招くことがないように、どうか皆さん家の中で過ごしてください。私たちにも家族があり、自分の生活があります。感染は私たちの望むところではありません」。

慈済は政府と協力して、ラマダン開始前の四月二十一日、六百人分の物資を持って墓地に行き、慰問と配付を行った。その様子はインドネシア総統府の秘書課により映像化されたが、その映像を見れば葬儀社スタッフの心の声をより深く感じ取ることができる。総統府のヘル・ブディ・ハルトノ秘書長は、葬儀社スタッフの一人一人に思いやりを届けたいと語った。

インドネシア第二の都市であるスラバヤ市では六月十二日、ボランティアが現地の海軍と共に軍艦マカッサル号に乗り込んでマドゥラ海峡に向かい、対岸のブラク郡、ケンジェラン郡、そしてマドゥラの漁師に生活物資の配付を行った。

当日の朝六時、ボランティアたちは二千六百箱の物資を準備して軍艦に乗せた。海上では数百艘の漁船が寄ってきて、順番に軍艦に上がって物資を受け取った。漁師たちは嬉しそうに笑顔を見せ、何度もお礼を繰り返した。漁師のマトさんは各方面からの思いやりに感じ、「慈悲深い人々の善行が、どうか報われますように」と述べた。

東ジャワ州の政府代表、警察代表、元国防部メンバー協会の代表、そして東ジャワ州のコフィファ・インダル・パラワンサ州知事も活動に出席した。海軍第二艦隊のヘル・クスマント司令官は挨拶のスピーチで、漁業は東ジャワ州の経済を支える重要な柱であるが、コロナ禍によって漁師も支援の対象になってしまったと述べた。

インドネシアの慈済は、人々が生活の負担を軽減し、経済のどん底を乗り越えられるよう、八月五日までに全国で三十七万九千人分余りの生活物資を配付した。

西ジャワ州スカブミ市民のスルヤナは農業で生計を立てているが、移動制限のために野菜の販売が難しくなり、値段も下がった。彼は家族と一緒に慈済の食糧バッグを開けて一つ一つ物資を取り出した。(撮影・アリマミ・スルヨア)

私たちはみなインドネシア人

インドネシアの各主要メディアは、慈済の善行を次々と報道した。四月十四日、インドネシア最大のメディア複合企業体コンパス・グラメディア・グループの経営するコンパステレビ局が、ジャカルタ時間の八時というゴールデンタイムに、「慈済は国境を超える」をテーマとしてインドネシアの慈済ボランティアへのオンライン・インタビューを実施した。インドネシア大愛テレビ局の陳豊霊(チェン・フォンリン)総監督、インドネシア慈済大愛病院のトニー・クリスティアント院長、インドネシア慈済大愛学校の王煇励(ワン・フイリー)総経理、そして金光グループのガンディ・スリスティアント代表がインタビューを受けた。

司会者は番組冒頭で、慈済のインドネシアにおける二十七年間の絶え間ない社会貢献について紹介し、この番組を通じて慈済の慈善活動や医療、教育、人文について理解したいとの主旨を述べた。陳監督は證厳法師による慈済創設の歴史を紹介し、また慈済の「貧しい者を救済し、富む者を教え導く」という理念がインドネシアの実業家を啓発して献身的に投入していることにも触れた。

司会者は、すでに自前の基金会を設立している企業グループもあるのに、なぜ慈済に参加しているのか、と興味深く尋ねた。金光グループのガンディ代表は、慈済は災害支援の分野に代表される慈善活動で得られた経験やノウハウを蓄積していることを説明し、また多くの企業家は慈済の活動に参加することで、物質面で貢献するだけなく、大愛の人文精神を体験して学んでいるのだと説明した。

コンパステレビ局のプロデューサーであるスサント博士は、「證厳法師は、人生の長さは予期できないが、価値のある生き方をしなければならないとおっしゃいました。私たちは、社会に対しどのように貢献できるのかと考えたことがあるでしょうか?この度の感染症拡大の中で、慈済と実業家が共に国家のために貢献したことは、大変賞賛すべきです」と述べた。

感染が爆発的に拡大すると、インドネシアの慈済人たちは防疫物資を各病院、医療スタッフとその家族に迅速に送り届けた。それは広く世間の感動を呼び、ネット上には「ありがとう、慈済」のメッセージが溢れた。なかでもボランティアの賈文玉(ジャ・ウェンユー)さんは、二十年間会っていない友人からこのようなメッセージを受け取ったという。「ジャカルタの病院で医師として働いている友人がずっとレインコートを防護服として使っていましたが、先ほど慈済の防護服が届いたそうです。本当にありがとう、慈済には頭が下がります!」。

インドネシア大学ジャーナリズム学科のアデ・アルマンド教授は、SNSでこのように発信した。「三月に華僑の実業家と仏教系の慈済基金会が五千億ルピア(約三十六億円)を防疫のために寄付したというニュースを見て、とても感動しました。華僑はインドネシアを愛していない、華僑はインドネシア人ではないとのヘイト・メッセージを拡散する人もいますが、この度の疫病において華僑の実業家たちは多くのことをしました。実業家だけでなく、一般の華僑たちも黙々と貢献しています。新型コロナウイルスで亡くなった人々を埋葬するため、土地を寄贈した華僑もいます。これは、宗教や民族を越えて調和と共栄を求める華人精神の表れです。この度の疫病問題を通じて、華僑も同じインドネシア人であるとの認識が広まることを望んでいます」。

インドネシア国家災害対策署の署長であり、また新型コロナウイルス感染症対策本部の本部長でもあるドニ・モナルド長官も、慈済に感謝を伝えるために特別に映像を収録した。彼はその中で、慈済は疫病が来襲する前にも、スラウェシ島地震の被災地バル市に二千棟以上の住宅を建てたことに触れ、慈済インドネシア支部が常に心を一つにして協力を続け、互いを思いやり、人間菩薩の手本を示していると称賛し、「私は證厳法師と慈済ボランティアの皆さんに対して、心から感謝しています。私たちは共に大愛精神をもって、人道支援や環境保全のために努力していきましょう」と語った。

(慈済月刊六四六期より)