養豚業者から、動物を愛する農夫へ。世界の災害現場から、食の守護者へ。

この二人はドラマチックな転身によって、人類と天地衆生の関係を変える試みをしている。

夕方になると、ニワトリやカモ、ガチョウにブタたちが、一斉に広い囲いの中で活動を始める。ここには機械製の飼育設備はない。豚たちはシャワーの時間を待たずとも、暑いと感じればいつでも泥に入って体温を下げることができる。ニワトリたちは鉄かごやセメントの中ではなく、地面を走り回り、本能のままに頭を下げては虫をついばんでいる。

「恵ちゃん、いい子だね。こっちへおいで」とボランティアに導かれ、一匹の大きな豚が大人しく近づいてきた。豚は湿った鼻先で慎重に匂いを嗅いでから、訪問客の手のひらに乗せられた食べ物を口にした。牧場の後ろに広がる農地には、数日前にトウモロコシと野菜の種を蒔いたばかりだ。有機農法を守って耕された土地は肥沃で、緑の木陰に囲まれている。

この静かで幻想的な畑を眺めていると、十二年前までここは数百頭の豚が飼育されていた養豚場であり、大量の動物の排せつ物で汚臭が充満し、流れ出る廃水が周囲の土地や河川を汚染していたことなど想像もできない。

駱鴻賢(ルオ・ホンシエン)さんは養豚場の三代目で、祖父からこの土地と家業を引き継いだ。かつての彼にとって、「豚」は生命ではなく金銭だった。今では多額の収入を捨てて殺生をやめ、動物はすべて子供や家族になった。動物たちを幸せに長生きさせることが、彼の生きがいになった。

動物シェルターを創設した駱鴻賢さんは、家族として動物に接し、彼ら「子供」のために幸せで良好な生活環境を創り出している。

養豚場がシェルターに

このドラマチックな転身物語の始まりは、二○○八年に遡る。あの日、駱さんはいつものように豚を新北市の屠殺場に送り出そうとしていた。豚たちの悲しい叫び声が響く中、車に乗せられようとしていた一匹の豚が、まるで「どうしてこんな残酷なことができるの?」とでも問いかけるように、静かに彼の方を見ていた。その哀れな目が、今まで彼が目を背けてきた心の中の慈悲を呼び覚ました。「この豚たちは、みんな私がこの手で育てたのだ!」。それ以降、駱さんは肉を食べることをやめ、残った豚も販売することをやめた。

豚は育てるだけで、食べることはしない。お腹を空かせて鳴く動物たちを養うため、彼は必死で働いた。動物の糞で作った有機肥料を売り、さまざまなバイトを掛け持ちし、菜食弁当を作って収入を得た。更に自宅近くで夜勤の仕事を探し、十数キロの重い荷物を運ぶなどして収入を増やした。生活は以前よりも苦しくなったが、「正しいことは、続けなければならない」という気持ちははっきりしていた。

養豚場をシェルターにすることについて家族は猛反対したが、駱さんは六年の歳月をかけて辛抱強く説得し、ようやくその理解を得た。今では家族たちも「動物は友だちであり、食べ物ではない」という考えに賛同し、共にベジタリアンになった。駱さんは「おそらく祖父母の時代は生活が苦しく、肉は貴重品で、栄養の象徴だったのでしょう」と語る。「ですが、今は時代が違います。肉類は必ずしも健康を意味しませんし、以前、豚を育てていた私には、その肉に何が含まれているのかよく知っています」。

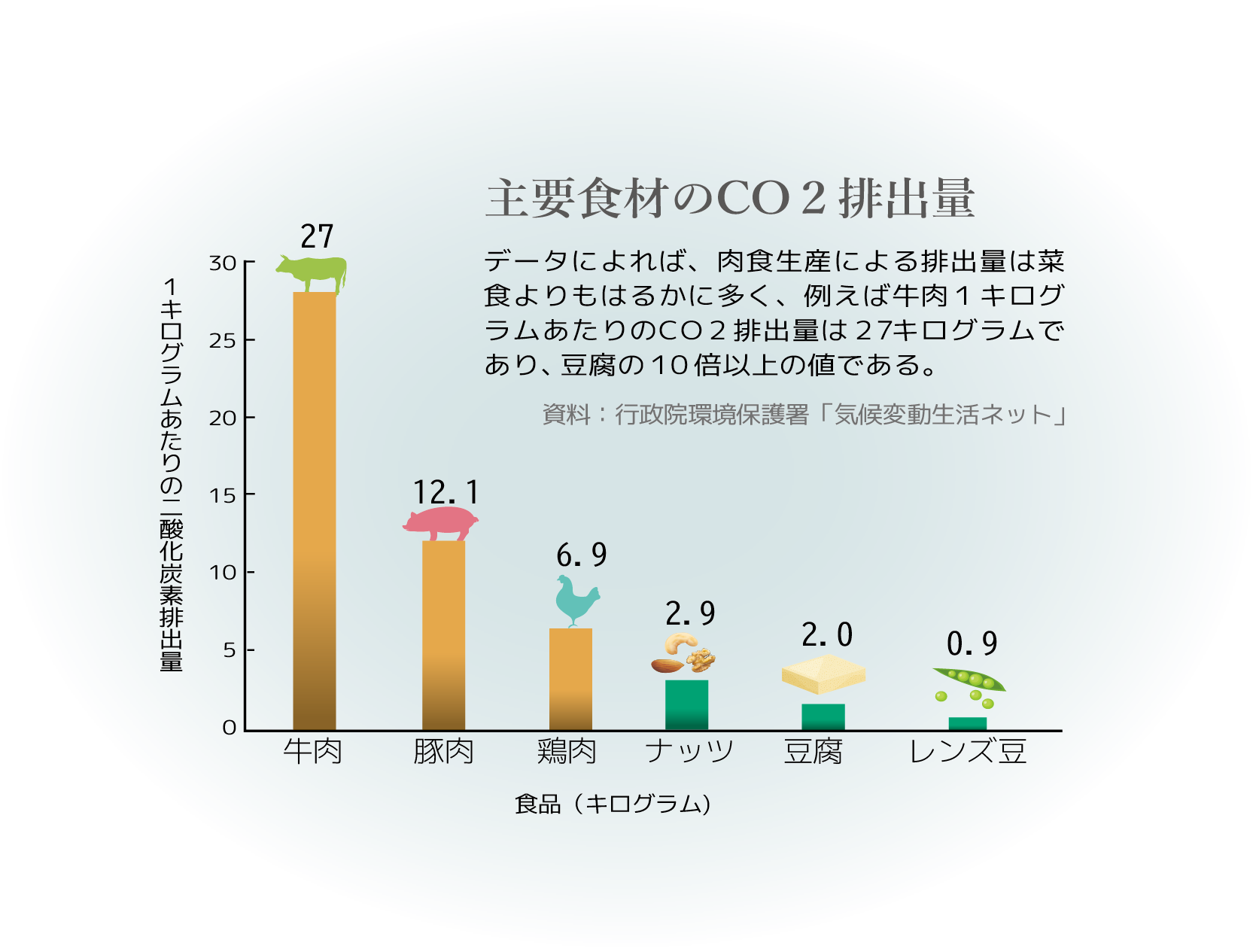

家族の健康のため、彼らの菜食への意欲を高め、広めていくために、彼は料理を習い、菜食調理師の資格を取得した。菜食おこわ、パイナップルエビ団子やピリ辛チキン風の菜食メニューなどは、いずれも彼の得意料理である。菜園に植えられた野菜は、週末に来客をもてなす菜食メニューに使われる。地元で採れた新鮮な野菜を食べることで、生産過程におけるCO2排出や環境汚染を極力減らしているのだ。

シェルターでは、多くのボランティアたちが交代で動物の世話をしている。昔はフライドチキンが大好きだったという小梅子(シャオメイズ)さんが三年前に初めてここへ来たとき、駱さんは羊の糞の片づけと、ニワトリやカモの世話を彼女に担当させた。彼女は皿の上の食べ物がまだ生きていた時の姿を思い浮かべ、徐々に肉食をやめ、ベジタリアンへと変わっていった。「動物は賢いです。私が彼らを食べないと知ると、嬉しそうに近づいてくるのですよ」。

一口ずつ、未来を食い尽くす

駱さんはここ数年、より多くの生命が幸せで良好な生育環境を得られるようにと、台湾で菜食や動物愛護を呼びかける講演を行ってきたほか、シンガポールやタイ、オーストリア、フィンランドなどからも招かれて「動物は友だちであり、食べ物ではない」という理念を人々に広めてきた。また、そうして学校やコミュニティ、各種団体などと接点を持つうちに、多くの異なる領域の専門家と知り合うことにもなった。

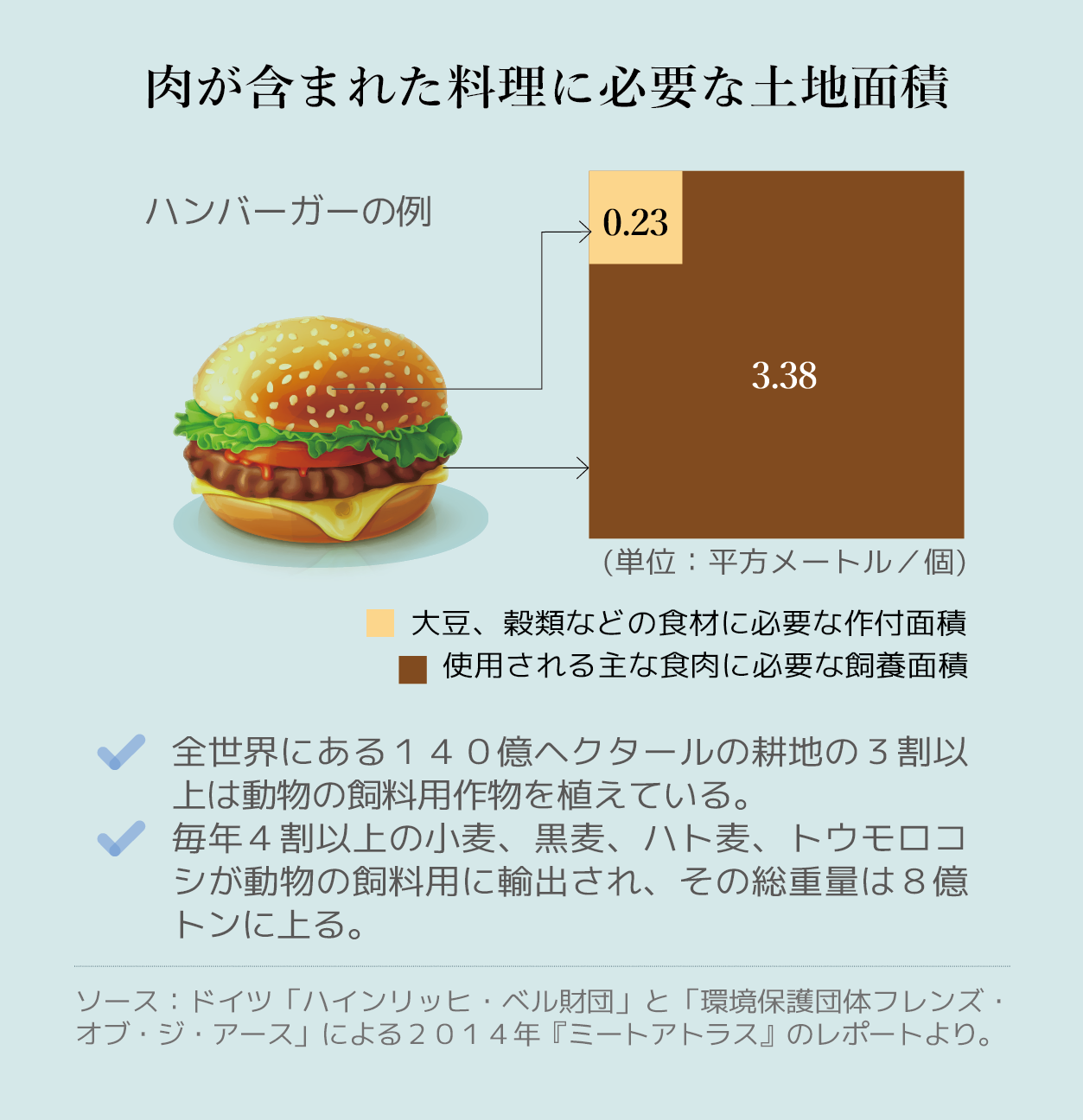

「食肉を生産するため、広大な土地が過度に開発され、自然の生態が大きく破壊されています」。駱さんは「肉を食べない」という理念から出発して、畜産業がもたらす環境破壊やその影響についても知ることとなった。

工業化された大規模な畜産業、飼料用作物の栽培、自然の成長原理に逆らうホルモン注射などは、いずれも土壌の養分を奪い、生態資源と家畜の健康を損なうことになるばかりか、耕地の減少や気候変動を促進し、食糧危機をもたらす可能性がある。

彼は、ブラジルの熱帯雨林で開墾された土地の大部分が、牛の牧畜のために使われていることを例に挙げた。彼がかつて養豚場の豚に与えていた飼料の多くは、ブラジル、中国大陸、アルゼンチンなどで生産され、輸入された大豆だった。これらの飼料を購入することも、間接的に熱帯雨林を破壊し、気候変動に加担する行為なのである。

また、牧畜業による排泄物の汚水も、消費者の目には見えないものの一つである。行政院農業委員会の二○一九年五月末における調査によれば、台湾全土には六千六百軒あまりの養豚場があり、一軒あたり平均八百頭余りの豚を飼育している。これらの養豚場が長期にわたって生態に与える影響は無視することはできない。

かつて養豚場を営んでいた頃、駱さんは数百頭のブタを飼育するために毎日大量の水資源を消耗していた。十数年前の台湾では、法令の整備や環境保護意識が不十分だったため、小型の牧畜場の多くは河川や渓流の側に設置されていた。河川の汚染は避けられないし、豚を育てるための残飯や廃棄物の焼却による大気汚染も避けて通れない道だった。

「現代人の生活を見ていれば、今すぐ食習慣をがらりと変えたからといって、その成果を反映させるのは難しいでしょう。ですが、このように考えてみてはどうでしょうか?もし地球人口の半分がベジタリアンになれば、環境にとって非常に良い変化がもたらされるはずです」。駱さんはベジタリアンとなって以来十二年間、動物への愛が第一という理念を訴えてきた。これに影響を受けて保護施設のボランティアを始め、菜食主義者の仲間入りをした小梅子さんのような人は少なくない。一日三食全て肉食をやめようと思う人が増えていけば、動物の命を救うだけでなく、牧畜業が環境に与える負の影響を減らすこともできる。そして長期的には地球資源の持続可能性を守ることに繋がると駱さんは考える。肉を食べるその一口一口で、未来をすべて食い尽くしてしまう前に。

現代人の生活を見れば、今すぐ食習慣をがらりと変えたからといって、その成果を反映させることは難しいでしょう。ですが、このように考えてみてはどうでしょうか?もし地球人口の半分が菜食主義者になれば、環境にとってとても大きなプラスの変化がもたらされるはずです。

土地劣化の危機

二〇一九年に国連の「気象変動に関する政府間パネル(IPCC)」が発表した報告書によれば、農業と牧畜業をはじめとする人類の食糧生産方式は、いずれもCO2の排出量と地球温暖化を加速化させており、温暖化のスピードを緩めたければ、土地の利用法を大幅に改善する必要があるという。また、報告書では、人々が食事を肉食中心から菜食中心でバランスのとれたものへと変えれば、気候変動の抑制において大きく役に立つことを指摘した。

「今日、私たちは激しい異常気象に晒されているだけでなく、長い間、化学肥料や農薬に頼ってきたせいで、多くの土地が劣化しています」。専業農家を営む謝景貴(シエ・ジングイ)さんは、かつて慈済基金会に勤務していた頃、多くの国際救援活動に参加し、地震、洪水、戦乱、台風などの災害で破壊された土地を目にしてきた。二〇〇八年の配付活動において、彼は現場へ赴く代わりに物資の調達を経験した。そのことは彼が大地の守護者へ転身するきっかけとなったのだった。

その年は北朝鮮で飢饉が発生し、慈済の災害支援チームは食糧の調達に苦労していた。気候の影響で米が不作となる国が多く、あちこちで食糧の輸出が禁止され、米の価格はあっという間に跳ね上がった。このような状況を目の当たりにした謝さんは、土地の劣化と食糧不足は無視することができない問題だと考えるようになった。

謝さんは「緑の革命㊟により、多くの人が生活できるようになったことは確かですが、環境変化による弊害も徐々に現れてきているのです」と説明し、生産量を上げるために過度の農薬や化学肥料を使い続ければ、土壌の微生物が死に絶え、周辺の生態系が破壊されていくことを例に挙げた。国連の調査データによれば、地球上の三分の一の土地がすでに劣化しているという。養分の豊かな土壌は二酸化炭素を吸収し、異常気象の発生を遅らせることができるが、劣化した土壌は逆に二酸化炭素を放出するばかりで、プラスの作用を発揮することはできない。

㊟六十年代に進められた農作物の高収量化のための品種改良と技術革新。

地球温暖化のもたらすさまざまな影響や、将来頻発すると予想される災害について知るにつれ、危機感にかられた謝さんは、仕事の合間を縫って勉強するようになった。土壌を改善して生態系の持続可能な形を守り、土地資源を大切に扱う。そのような農家になりたいと考えたのだ。

一人一人が、「自分の食習慣は土地や自然にとって良いものだろうか?自分が選んだ野菜や果物は、良い農法で育てられたものだろうか?」と考える必要があります。なぜならこれらの選択が、最終的に巡り巡って私たちの生きる大地や生態系全体に影響を与えることになるからです。

農業を営む謝景貴さんは、自然農法を採用した。数年間の試みの後、今では稲作の収穫は良好で、田畑の周囲の生態系も破壊されていない。

肥沃な土地がもたらす好循環

謝さんは自分でいろいろと勉強するうちに、日本の農学者である福岡正信さんに啓発され、自然農法を学ぶようになった。それは、自然の循環を利用して土壌層の厚みを増加させる方法である。彼は、「土壌の生み出す細菌や微生物など養分が多ければ多いほど、植えられた農作物は豊作で健康になり、環境に対してもよい循環をもたらすのです」と説明した。

謝さんは長年、菜食を続けているが、災害支援活動に奔走していた頃、世界各地で気候変動が巻き起こす災害を嫌というほど目の当たりにしてきた。そして問題発生の根源である「土地」の生態について関心を持つ人が台湾には極端に少ないことも、残念に感じていた。そこで後半生では大地を守るために自ら行動しようと決心し、五十五歳で退職すると、花蓮県吉安郷に定住して農業に全力を注いだ。コミュニティ経営という方法を用いることで、区分けして人々に土地を貸す形で関心を持ってもらい、また環境にやさしい方法で稲を植えた。このようにして、環境や土地に対する関心を人々に広めようとしたのだ。

「近年、異常気象が増えています。それは、天候をいつも見てきた農家が、最も強く感じていることなのです」と謝さんはやるせなく語った。今年五月以降に続いた酷暑は、農家の人たちを今まで以上に苦しめた。一期目の稲作は天候の関係でどこも不作となった。謝さんと仲間は七月の収穫が終っても休むことなく整地を続け、準備万端で二期目の作業を開始した。

謝さんは自宅周辺の田畑を眺めながら、農業を始めた頃の初心を振り返り、あの頃はただ大地を守るために力を尽くし、気候変動を緩和して、永続的な発展を支えたいと考えていたのだと語った。「地球温暖化や食糧危機、環境破壊といった問題の背景について人々が考え、我々のどのような行為がそれらの被害をもたらしたのかを理解すれば、肉食を減らし、食べないことこそが根本的な問題解決に繋がるのだと分かるはずです」。彼はまた、消費者は「この食習慣は土地や自然にとって良いものだろうか?自分が選んだ野菜や果物は、良い農法で育てられたものだろうか?」と考える必要があると言う。なぜならこれらの選択が、最終的に巡り巡って、私たちの生きる大地や生態系全体に影響を与えることになるからだ。

消費者の大きな力

一人は養豚業者から動物を愛する農夫へ、そしてもう一人は天災や人災の現場から「食の源」の守護者へ。駱鴻賢さんと謝景貴さんはこうした転身と挑戦に喜びを見いだした。多くの人は目に見えるものしか見ず、肉食をやめることと土地の生態、そして各種の天災が、すべて気候変動と一つに繋がっていることに思い至らないのだと、謝さんは嘆く。

環境保護に対する意識が高まった現在、環境保護グッズを持参してごみを減らそうとする人々は多いが、環境を本当に守るためにはそれだけではまだ足りない。食習慣や消費習慣の面から、できることはまだまだあるのだ。

「生産者が土地をいかに運用するのかということについて、消費者には大きな影響力があるのです」。謝さんは、どのような食べ物を買って、何を食べるか、それらの行為はすべて選択なのだと言う。選択という権利を良い方に行使して、土地と生命にやさしい産物を選び、土地への関心と感謝の心を取り戻すことで、人々は誰でも社会の仕組みに影響を与え、地球と環境の持続可能性に自分の力を役立てることができるのだ。

「土地を守る」のは、想像するほど難しいことではない。土地と環境のためにほんの少し行動を起こすことが大事なのであり、必ずしも自ら田畑を耕さなくてはならないわけではない。まずは「心」という根源から始めて理念と価値観を変え、何かをする時に「食物、土地、人」の間に存在するさまざまな関係性にできるかぎり意識を向け、今ある環境資源を大切にしようと考えれば、一つ一つの選択が自然と善の種を蒔くことになる。

動物であれ、生き物、人類であれ、私たちはすべて地球の仲間であり、どれ一つとして欠けてはならない。環境や気候からの激しい挑戦に直面する私たちは、まず一番簡単な「食」から始めて、土地や環境とのつながりを取り戻していくべきである。

東アフリカのモザンビークでは、サイクロン・イダイの災害後に食糧危機が発生した。これは、被災者が温かい食事を待っているところだ。世界保健機関の統計によれば、2020年の世界の飢餓人口は8億人を超える。