- 人の世話にならず、歩いたり動いたりすることができるのは幸福であり、家から出てボランティアに参加すべきだと思う。

- 歳を取って、生涯の農耕経験をシェアすることができるのも、楽しいことである。

- 息子夫婦と一緒に暮らし、七人の孫に敬われる祖父となって、とても満足している。

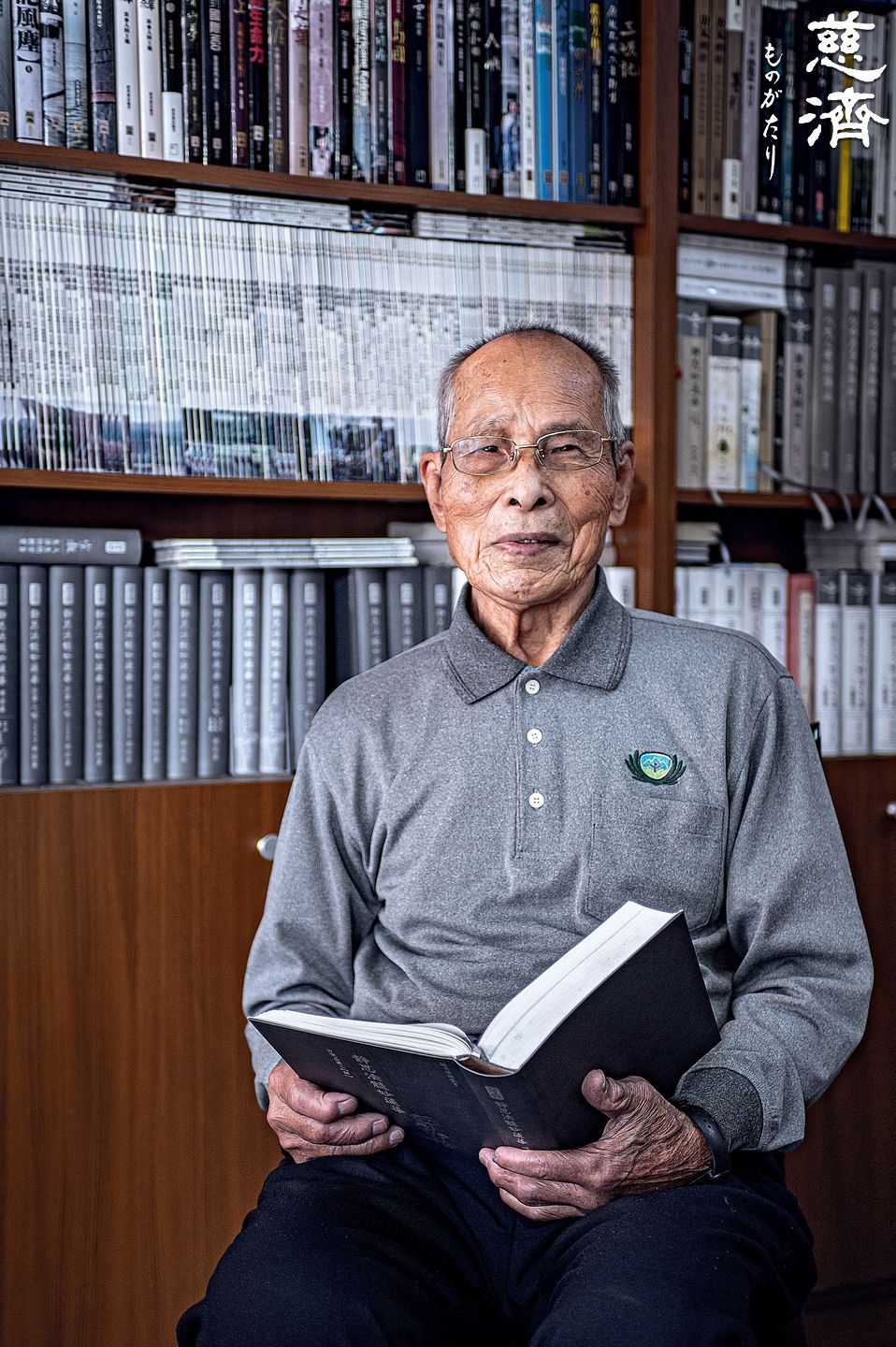

近年、高速鉄道とMRTの恩恵を受け、台中の烏日地区は発展が目覚ましい。中でも渓南地区は、農業から農工業と住宅が混合する地域へ転換しつつある。ここで生まれ育った林橙楽(リン・チョンロー)さんは、この土地に強い愛着を持っている。九十二歳になる彼は、日本統治時代の農耕生活を経て、商工業の繁栄も経験してきたが、社会が急速に進歩しても、幼い頃と同じように、貧乏であっても気楽な日々を送っている。

農家に生まれた林さんは、五歳の時から長兄について畑仕事を手伝った。大工だった父親は仕事で家をあけることも多かったが、暮らしはまずまずだった。物資が限られた時代だったが、勉強好きな林さんは裸足で砂利道を歩いて学校に通った。雨の日は竹の橋を渡らなければならないが、油断すると川に落ちてしまう。学業への道はこのように困難なものだったが、彼は弛まず続けた。

九歳の時、父親が病気で急死した。残った母と子らは頼る人もなく、生活が困窮した。林さんの就学は、日本語教育の三年生で終止符を打った。一家は借りた田んぼで米を栽培して、何とか生計を立てていたが、農耕の苦労に耐えられなくなった長兄は、志願して中国海南島の軍隊に入った。

窮地に陥った林さんは、同じ村の李仔洲(リー・ザイジョウ)さんの家に住み込みで働くようになり、そこで毎日大人とほぼ同じ仕事量をこなした。「三頭の牛を世話するほかに、肥やしを担いで野菜畑にかけたりする仕事もしなければなりませんでした」。一年後、報酬として二百斤の米をもらったことで、家族を養うことができた。四年もすると、まだ少年だったにもかかわらず、あたかも一人前の農夫のようになった。一九四五年、台湾の日本統治時代が終わり、実家に帰った彼は、軍隊から戻った兄と弟と一緒に、四番目の叔父の田んぼと山の上の畑を耕した。生計を立てるために、牛のように苦労して働いたので、一家が平穏に過ごしたこの頃の日々は、とても大切な時間となった。

林さんは二十二歳の時に、仲人を通じて同郷の洪雪嬌(ホン・シュエチァオ)さんと結婚した。彼女の実家は裕福な家庭だったが、林さんは、貧乏な生活をしていてもしっかりした志を持っていたので、実家からお金をもらわないようにと彼女に念を押した。そして結婚後、家族が安心して暮らせるよう、相変わらず休むこともなく、働き続けた。「その後、兄弟は分家しましたが、財産がもらえなかっただけでなく、巨額の債務を引き受けざるを得なくなりました。その時は一カ月間、眠れず、考え込みました。農業に携わっている身で、どうやってそんな借金を返済することができるというのでしょうか」。そのことを振り返ると、借金の返済は苦しいが、一路付き添ってくれた恩人がいてくれたお陰で、何度も難関を突破できたことに感謝している。

あまり読み書きができないことを、林橙樂さんは悔いていた。読書をとても大切にしているので、自宅の居間はまるで図書室のようだ。

愛する人を失った心の苦しみ

林さんは日本教育を三年間受けただけで、漢字が読めなかった。幸いに、金門で兵役に服した二年間、曹長から熱心に教わったことで、読むことができるようになっただけでなく、家に手紙が書けるようになった。自分が教育を受けられなかった悔しさを三人の息子には味わってほしくないからと、借金してでも高等教育を受けさせたいと思い、妻と二人で懸命に働いた。「長男は大学を卒業しましたが、次男と三男は勉強が嫌いだったので、高校を卒業すると進学しませんでした」と林さんが言った。

林さんはある日、ページ一面に證嚴法師の経歴と寄付した人のリストと金額が掲載されている新聞に目をとめた。彼は食い入るようにその記事を読み、若き法師が善良な人たちに呼びかけて苦難に喘ぐ人々を助け、精舎の師父たちが内職で自力更生しながら貧困家族を世話していると知って、感銘を受けた。人生の大半が苦労の連続だった彼は、貧しい生活の大変さを存分に理解していたし、経済的に落ち着いた今こそ、人助けをすべきだと思い、毎月定期的に慈済花蓮本部にお金を振り込むようになった。

二○○五年、妻を病気で亡くしたことは、林さんの人生に大きな打撃を与えた。一生懸命働いて借金の返済を終え、やっと肩の重荷が降りたと思ったら、最愛の妻を亡くしてしまったのだ。一緒に穏やかな日々を過ごせなくなったことが心残りとなった。「この『口』(食べる)のためだけに一生苦労してきたが、人生の最後には何も持っていけないのだ」と彼は思った。

悲しみに暮れていた時、彼は経典を読み始めた。そこから得たのは、社会に対して貢献のない人生なら、無駄な人生に過ぎない、という言葉だった。偶然の巡り合わせで、烏日地区の慈済ボランティアである盧翠環(ルー・ツイフホワン)さんと林炎煌(リン・イエンホアン)さん、賴雪滿(ライ・シュエマン)さんの三人が渓南地区を訪れて、慈済の話をした。林さんの家にも来たので、林さんはびっくりしたが、嬉しかった。そして、翌朝から慈済の資源回収車に乗って一緒に資源の回収を始めた。途中で、工場や成功嶺(軍隊キャンプ)など、大小さまざまな回収拠点を回り、積み重ねられた段ボール箱や金属類、プラスチックなどを次々とトラックに載せ、午後に回収を終えた。当時、林さんは七十三歳だったが、汗が背中を流れても疲れを感じることなく、その体力には、車を運転していた簡珠香(ジエン・ジューシアン)さんも敬服した。

人生の大半を畑に捧げてきた林さんは、その時から資源回収をする大地の農夫になり、亡くなった妻への悲しみが徐々に和らいだ。毎回、資源回収車と一緒に九德リサイクルステーションに戻ると、大量の回収資源をトラックから降ろしたが、外にまで溢れていたので、彼は無償で土地を提供した。烏日地区にまた一つ環境保全の道場ができた。

その土地は烏日環中路に位置する場所で、整地して地面にインターロッキングブロックを敷き、プレハブを建てるまでの費用百万元(約三九〇万円)は、彼が負担した。烏日地区のボランティアと力を合わせ、環中環境保全教育センターとして、二○○七年から運用が始まった。四百坪余りの広い敷地には、回収資源分類区域のほかに、草花や樹木、野菜、果物などを植えた場所があり、その美しい環境のおかげで、地域の人々が多く集まってリサイクル作業に投入するようになった。また、夜間の資源回収車チームを立ち上げ、多くの男性ボランティアが複数のルートに分かれて、街道や路地を回って資源を回収した。二○二一年、仏法が聞ける修行道場として、仏堂を増設した。

林橙樂さんは無償で土地を提供して環中環境保全教育センターを建てた。ボランティアたちにとっての模範である。次男の林勇成さん(左から2人目)は父親と一緒に善行する時間を大切にしている。

愛で息子を正しい道に戻す

元来林さんは、歳を取った時はリサイクルボランティアになるだけでいいと思っていたが、七十五歳になってから、慈誠隊員の養成講座に参加することを決意した。何故なら、次男にも彼と一緒に慈済の志業をすることで、社会に貢献できる人間になって欲しいと思ったからだ。

親が最も心配していた林勇成(リン・ヨンチョン)さんは、実は親孝行者で、父親の側にいるためにリサイクル活動をしているのだ。ボランティア養成講座に参加してからは、戒律を守り、殺生に関わる仕事を辞めた。二○○七年、父子ともに慈誠隊員の認証を受け、その後、委員の養成講座にも参加した。「父はよく、慈済ボランティアとなったことで、息子を取り戻したと言っていました」。迷いから悟りに転じた勇成さんは、親孝行に間に合ったことを喜ぶと共に、奉仕することで喜びを感じている。

身体が丈夫な林さんは、よく花蓮、大林、台中の慈済病院へ医療ボランティアに行き、飲み物や資料を届けたり、または患者の慰問をしたり、全てをこなした。ここ数年は、不整脈で数回救急搬送されたし、また、二回も交通事故に遭って頸椎を損傷したので、人生の方向を変え、自宅近くでリサイクル活動をしている。疲れた時は休憩する。

「長時間座るとつらくなりますし、しゃべりすぎると声が出なくなるのです。外出の時間を短めにしています」。

「以前していた農作業は運動のようなものでした。今はまだ人の世話になることはなく、歩いて動き回ることができるので、家から出てボランティアをしています。これこそが私の幸せだと思っています」。

二年前、勇成さんが精舎で短期修行に参加した時、花蓮県寿豊郷の鯉魚山の麓にある大愛農場で有機農業を志した、或るボランティアの話を聞いた。彼は、以前、両親との農耕作業は大変だったが、豊作だった時の達成感を味わったことを思い出した。大愛農場は大地に優しい有機栽培法を取り入れている。新鮮な空気を吸い、一面緑の田んぼで腰をかがめてヒエを取りながら上を見上げると、その海沿いの山脈の青さや視界の広がりに、まるで山水画の中に身を置いたような感覚を覚えた。他の誰よりも父親を知る息子の勇成さんは、父親がこの環境を気に入るに違いないと信じている。

それからというもの、林さんは毎回、台湾西部から農業ボランティアとしてこの農場にやって来ると、五日間か十日間、または半月も滞在する。

「歳を取るにつれ、自分の経験を語るのは、とても楽しいのです」。農耕技術の伝承ができることが、とても嬉しいのだそうだ。

田植えの準備を整える頃、林さんは大愛農場に十日間以上滞在する。毎日、幹線道路から水田の端まで歩いて水量を調べる。一時間以上かけて行き来することで彼は益々健康になっている。家では三人の息子と嫁たちと一緒に住み、七人の孫に慕われ、彼はとても満足している。心の中には不満や心配など何一つないが、唯一気になるのは大愛農場の稲の育ち具合だ。「例年より豊作になるだろうか」。一生を農業に捧げてきた彼は、自分の責任は終わっていないと感じており、福田を耕し続けなければならないと思っている。

(慈済月刊六七六期より)