冬の霜は太陽が出ると、春の農耕に必要な養分になる。

地震で母親と姉を亡くした七歳の女の子は、名も知らない小花を摘んで来て、「貴おじさん」に贈った。

その花は謝景貴さんの心の中に咲き、それを伴って台湾に帰った。「それは震災支援現場でもらった一番大切な贈り物です」。

地震が発生した時、皆慌てて逃げ出し、何百万もの人が大通りに殺到しました。何千という道路に亀裂が入り、何万棟にも上る建物が一瞬のうちに倒壊し、何万もの人が命を落としたなど、とても想像し難いことです」。慈済トルコ災害支援チームのメンバーである謝景貴(シェ・ジングェイ)さんは、二月六日に大地震が発生すると、チームメンバーと共にイスタンブールから何千マイルも離れた被災地へ向かった。もし安全な落ち着き先が見つからない場合は、被災者たちと同じように、毛布にくるまって、車の中で夜を明かそうとまで覚悟していた、と彼は当時を振りかえった。

国際災害支援のベテランとして、これまで数多くの地震後の災害支援を経験してきたが、いつも被災者の心の痛みに心から共感できていないことを感じていた。「難しい、とても難しいことです。私たちが本当に心を静める以外に方法はありません。あたかも世界のあらゆるものが消え去った中で、静まれば静まるほど近づき、もはや八千キロ離れた彼らと無関係ではなくなるのです」。

被害調査、家庭訪問、配付など、どれも容易ではない。建物の損傷があまりにも酷いため、十分なスペースを備えた安全な配付場所を見つけることが困難だった。また、トルコの地方自治体が提供したリストには、往々にして自国人の資料しかなかったので、もっと立場の弱いシリア難民に支援を届けるためには、ボランティア自らがテントエリアを訪れて名簿を作成する必要があった。そうしてやっと、同じように支援を必要としている人々に恩恵を与えることができた。

貴おじさんのお願い

テント暮しの家族には、それぞれのストーリーがある。四十三歳のサイードさんは、太陽光発電所の警備員をしていて、二年前にやっと八年間賃貸していた家を買い取った。それは葡萄の蔓がある夢のマイホームだった。

「妻は妊娠していて、やっと男の子に恵まれると楽しみにしていました。地震当日はちょうど夜勤でした。帰路の道路が分断され、元々車で四十分の距離でしたが、三時間以上も掛かってやっと家にたどり着きました」。

謝さんはサイードさんの寂しげな表情を見ながら、地震当時の話を聞いた。妊娠中だった妻と長女が亡くなり、十二歳と七歳の娘だけが残されたことを知った。

「その時、彼は配付現場にいたのですが、大愛テレビ記者の景卉(ジンフイ)さんから、彼の家へ取材に行きませんかと聞かれました。私は躊躇しました」。謝さんは昨年六月に妻を肺腺癌で亡くしていた。自分は二人で癌と闘った道を四年間という準備期間を歩んだのだが、サイードさんは一晩で肉親を失ったのだ。「どう彼を慰めたらいいのだろうか。彼に何をしてあげられるだろうか」。

謝さんは、サイードさんにだけ言った。

「帰ったら私の代りに娘さんを抱擁してあげてください。そして彼女たちに、『貴おじさんが、お父さんの世話をあなたたちにお願いしています』と伝えてください」。

再びサイードさんを見かけた時、彼は老いた父親を伴って慈済の配付会場に来ていた。また、「貴おじさん」に会うために、七歳の末娘も連れて来ていた。その家族の三世代を目にした時、謝さんはやっと肩の荷を下ろし、シリア人の通訳ボランティアと共に、彼らの「家」を訪ねた。

「彼の家に行くと、大家族だと分かりました。何かが起きると、皆で互いに支え合っているのです。それを聞いて私たちは少し安心しました」。サイードさん一家が仮住まいしていたテントエリアに来ると、ボランティアたちは心のこもったもてなしを受けた。生活環境は厳しいものの、トルコ政府から温かい食事と飲み水の提供があり、家族が寄り添い、世帯人数に従って配られた慈済の買い物カードもあるので、当面の生活は心配がなかった。

「この花を差し上げます」とサイードさんの七歳の末娘が、名前も知らない花を摘んで来て、「貴おじさん」に贈った。遠方から来た彼は驚いて、「これは震災支援現場でもらった一番貴重な贈り物です」と感動した。

「これまで雪がすごく降りましたが、太陽が出てきました。私たちも太陽になって、雪を溶かしたいと思っています」と謝さんが言った。春の農耕季節がもうすぐそこで、全ては新たに始まる。「もし何時の日か立ち直ることができたら、あなたたちも私たちのように、周りの人に手を差し伸べ、支援してあげることができるはずです」。

慈済の買い物カードを受け取った被災地の女性たちは、安堵の笑みを浮かべた。 (撮影・余自成)

皆に寄り添う

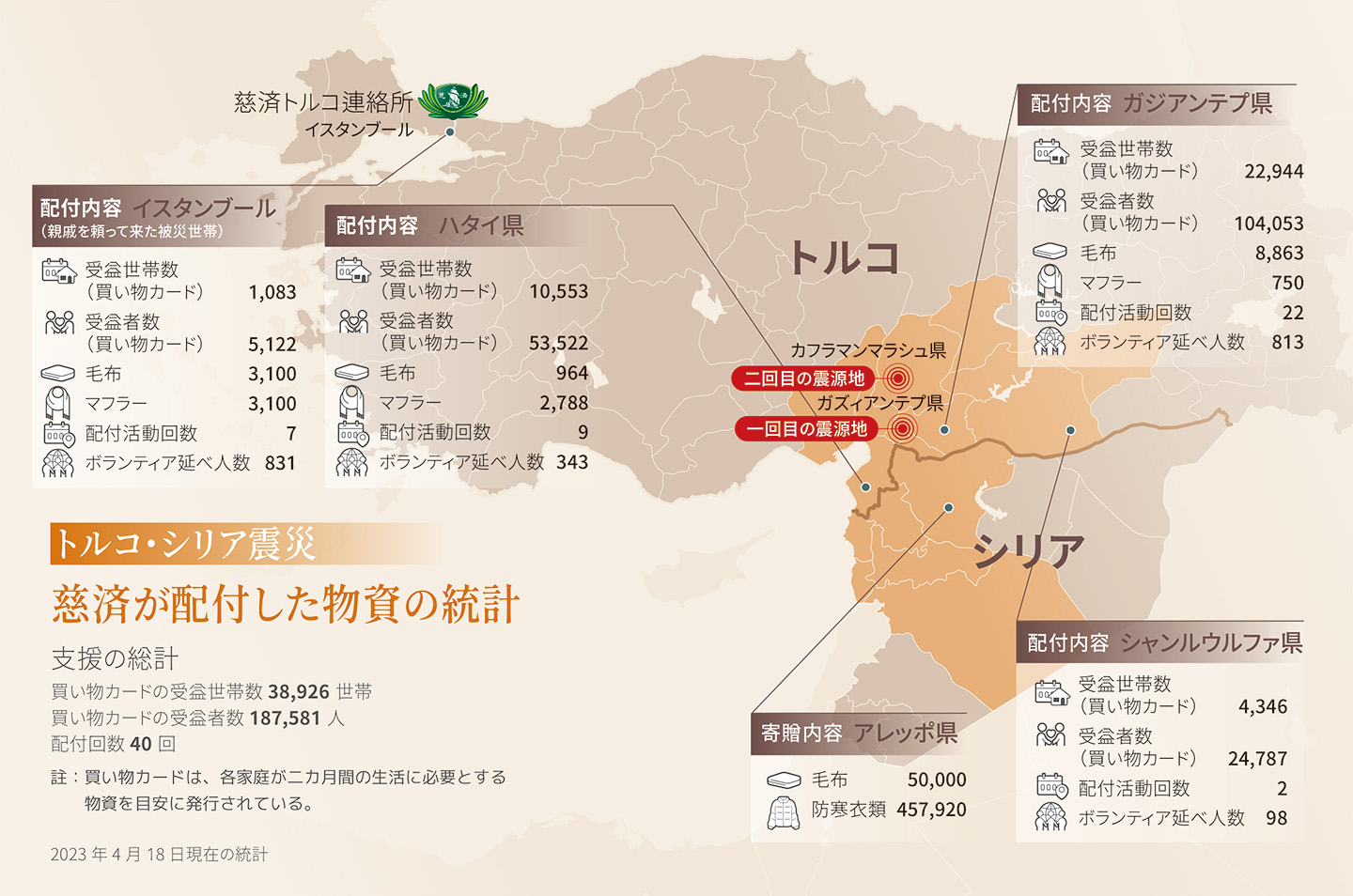

三月末までに、被害の大きかった三カ所である、トルコ南東部のハタイ県、ガズィアンテプ県及びシャンリウファ市に対する緊急支援段階の配付を終え、十八万人以上の被災者がラマダンを過ごせることを願った。現在、慈済本部はトルコ版「プロジェクト・ホープ」による建設支援を積極的に企画している。また、「世界の医療団」と協力の契約を交わし、彼らがシリアの被災地で移動医療をする資金を提供できるようにした。

トルコ南部レイハンリ市の「台湾世界市民センター」には、大量の被災者が避難しているが、現地では水と電気設備が酷く損傷して苦境に陥っているため、慈済は特別に太陽光発電の大手メーカーと連絡を取って、太陽光発電設備を寄贈することを決め、グリーン・エネルギーを活用して災害に粘り強く耐えることを目指した。

震災直後の緊急支援段階を振り返ると、四十日間で四十回もの大規模配付活動を行ったのは順調そうに見えるが、その裏には多くの困難があった。

慈済の被害調査チームは、地震発生から約一週間後の二月十一日にはトルコに到着したが、ボランティアたちの知る災害状況の情報は限られていた。その中で最も重要なニュースは、トルコ政府の初歩的な統計によるもので、五百万人以上の被災者が支援を必要としているということだった。

「首相府災害緊急対策本部では、スタッフが各地に出向いて情報を報告していましたが、被災地が十一の県に及び、最前線での正確な被害状況の把握が困難でした。そのため、私たちは先ず何処へ行けばいいか分かりませんでした。選択肢は二つしかなく、一つは二週間待って政府が情報を把握してから、支援先を決めること、そしてもう一つは、先遣チームを派遣して、直接現場を視察することでした」。

謝さんは、被災地に入る前の最初の一歩について語った。当時、災害調査チームのリーダーだった慈済基金会の熊士民副執行長は、政府による被災者数の予測に基づき、ウクナイナ避難民の支援経験から、慈済は四パーセント、即ち二十万人、四万世帯を支援することができると推算し、直ちに證厳法師に指示を仰いで、迅速に決断を下した。

厳しい寒さの中、支援は待てない。カイセリ県の前副知事で、トルコ慈済基金会顧問のアリ氏の協力の下、チームメンバーは二月十二日に副大統領と面会し、被災地に入る許可を得た。先遣チームは二月十五日にイスタンブールから被害の大きかった地域に入り、調査、拠点捜し、交渉などを行い、主チームが到着した時、直ぐ支援が展開できるよう準備をした。

一行は三日分の食糧、飲料水、ガソリン及び毛布を用意し、万一宿泊先が見つからない時は、車の中で過ごすことを想定した。幸いにもアリ氏の友人の実業家がハタイ県の北部で経営している温泉ホテルを提供してくれることになり、慈済の拠点も設置することができた。ボランティアたちは地元の立地を生かし、ハタイ県内各地及び近隣県の被害調査に出向き、自治体と交渉し、慈済の支援は宗教や人種の区別はしないと繰り返し説明した。

トルコ慈済ボランティアの胡光中(フー・グアンヅォン)氏は、トルコ語とアラビア語に精通していて、配付会場では、毛布と買い物カードを受け取りに来た被災者に、「手伝いに来ているボランティアのほとんどは、マンナハイ国際学校のシリア難民です。卒業生もいれば、先生やスタッフもいます」と説明した。

「十数年間、トルコが彼らの世話をしてきましたが、トルコが危機に陥っている今、彼らは黙って見ているでしょうか。いいえ。彼らは十四時間から十六時間かけて、車でここにやって来たのです。彼らはあなたたちと一緒にありたいと思っているのです」。

二月十一日にトルコに入り、三月二十八日に台湾に戻った謝さんは、證厳法師の慈悲を身で以て感じることによってのみ、苦しむ人々の泣き声や助けを求める声が真に聞こえ、そして救いの手を差し伸べることを誓うことができるのだ、と語った。

「このように発願することで、上人に感化された世界四十以上の国と地域の慈済ボランティアが一緒に、見知らぬ土地の人々のために愛の募金を募るようになるのです。皆で、あなたたちは孤独ではない、と教えてあげましょう」。

(慈済月刊六七八期より)

トルコ・シリア地震の直後に、慈済は40回もの緊急支援の配付を行い、18万人あまりを支援した。(撮影・Abdulrahman Hritani)