シリア出身のハイダ君(右)とハック君(左)が手にする古い写真に写っているのは、2016年に慈済がマンナハイの小中学生に配付した通学用リュックだ。マンナハイ国際学校で学んだ二人は、今はもうトルコの高校生と大学生である。(撮影・余自成)

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の目標四には「すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供する」ことが掲げられている。しかし、これは世界一・二億人の難民にとっては、親も子にとっても夢のまた夢だ。

この十年、慈済はシリアの子どもたちの教育を受ける権利が引き続き守られるよう、トルコで学校を運営してきた。教育は彼らにとって人生を救う希望となった。

マンナハイ国際学校高等部の卒業式。教師と生徒たちは人生の大切な一瞬を思い出に残した。卒業生や難民の子が大学に合格したあとも、家庭の経済状況が厳しい場合は、慈済が補助金を支給し、彼らが学業を全うできるよう支援している。(撮影:ムスタファ・ヘムウェイ)

トルコ・マンナハイ国際学校

夢へと続く道

十年前、トルコの慈済人はシリア難民の子どもたちを一人一人探し出し、学校へ連れ戻した。元気のない幼い顔には、未来への期待は見られなかった。

しかし、マンナハイ国際学校を卒業する頃には、「医者になりたい。看護師になりたい。国に帰って戦争で傷ついた人たちを助けたい」。「エンジニアや設計士になって、郷土の復興に役立ちたい」。「教師になって、教育を受けられなかった人たちに教育を届けたい」。教育を受けて人生を変えようとしていた!

二〇二五年の春節、全世界の華人が新しい年を迎え、災厄や紛争が過去のものとなるよう祈った。そして、国外に逃れたシリア難民たちは、祖国に真の平和が訪れることを心から待ちわびていた。

二〇二四年十二月八日、十三年以上にわたるシリア内戦に終結の兆しが見えた。国内外の情勢には未だ不確定な要素はあったが、トルコやレバノンなど隣国との国境には、帰郷する人の波が現れ始めていた。

トルコ・イスタンブール県スルタンガジ市にも、故郷へ向かうシリア人たちがいた。彼らは慈済がシリア難民支援のために運営しているマンナハイ国際学校の教職員や卒業生で、皆故郷を離れて十年ほど経っている。しかし、今回向かう先は、アレッポやホムス、ダマスカスといった「故郷」ではなく、遠く八千キロも離れた台湾にある「心の故郷」である。

十二月の冬の冷たい夜風が吹く中、慈済トルコの責任者である胡光中(フー・グォンヅォン)さんは、慈済板橋志業パークの入口で、證厳法師から慈済ボランティアの認証を受けるために遠路はるばるやってきたシリア人の同志たちを出迎えた。

「今日から、あなたたちはもう難民ではなく、シリア人です!」と胡さんが言うと、飛行機を降りて間もない団員たちは感極まり、喜びのあまり泣き出す人もいた。何しろ、二〇一一年の内戦勃発以来、もう十三年にわたって流浪の生活を送って来たからだ。

異国で直面した数々の苦難

乱世を生き延びた

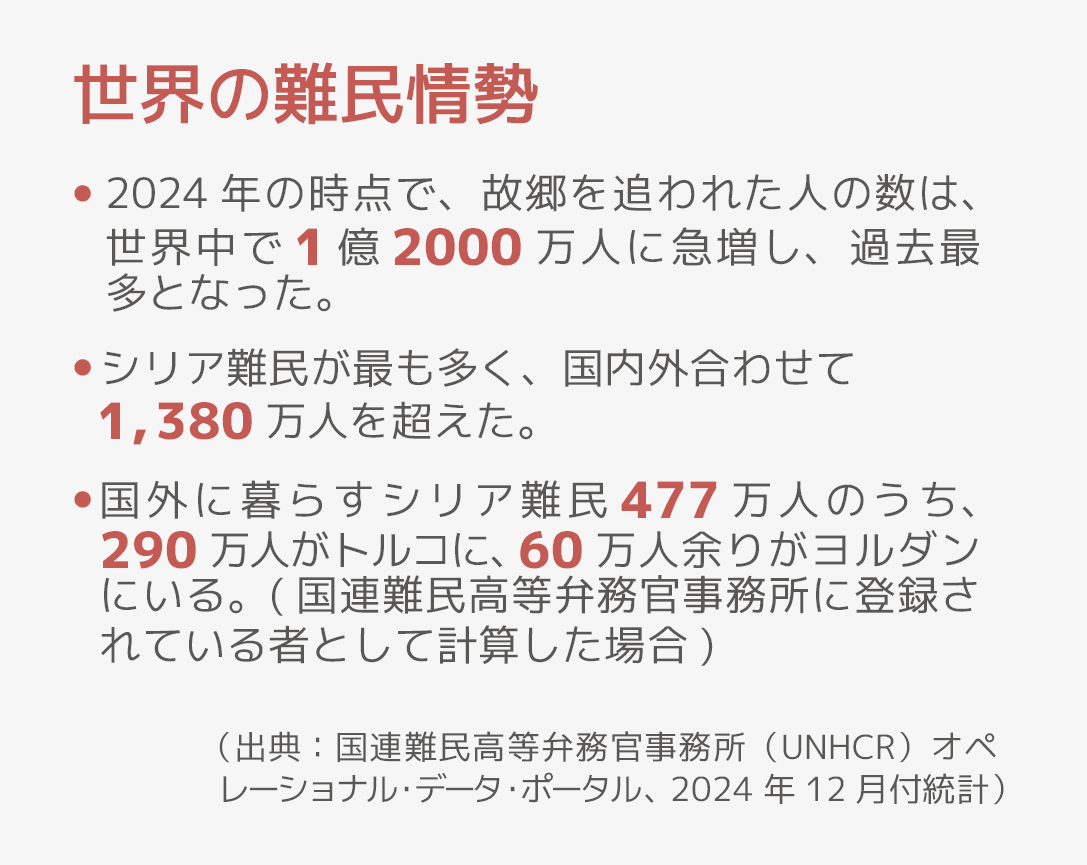

空襲、砲撃、虐待……。故郷は戦地となり、百万人単位のシリア人が隣国への避難を余儀なくされた。国連難民高等弁務官事務所の二〇二四年末の統計によると、登録されているシリア難民の総数は、未だ四百七十七万人余りにも上っている。そのうち六割がトルコに、残りの四割がレバノン、ヨルダン、イラク、エジプト、その他の北アフリカ諸国にいる。

ヨルダンやレバノンといったアラブ諸国に避難したシリア人にとって、他国に身を寄せる生活は困難に満ちているとはいえ、言葉の壁はなく、子どもたちも現地の教育制度になじみやすい。しかし、トルコは全く違う。トルコで使用されているのは、アルファベットを用いる現代トルコ語だ。このように言語文化が全く異なる国で暮らしていくには、他の国以上の辛酸を嘗めなければならなかった。

言語文化の違いや法的資格の問題により、教師や医療従事者など専門資格を持つシリア人の多くが、トルコでは専門を発揮できず、スキルを要求されない低収入の仕事に就くしかない。五十万人余りのシリア難民を受け入れているイスタンブール県では、多くの衣料品や靴の下請け工場が、人件費を抑えるため、難民を募集して違法労働をさせている。

「当時、私は縫製の仕事をしていて、月給は五百米ドルほどでしたが、十二歳から十四歳の子どもたちは、一日に十時間以上働いても百五十から二百米ドルほどしかもらっていませんでした」と、カミル先生は縫製工場で働いていた頃に目にしたことを語ってくれた。

雇い主は、大人に比べて賃金の安い子どもを雇いたがり、子どもたちは大人でも耐えがたい劣悪な環境で働いていた。「一日に十三時間も働き、休憩は十三分しかありません。そのうえ、いつも社長に殴られたり怒鳴られたりしていました」と、胡さんは唇を噛みしめた。

たとえ親が子どもを学校に行かせたくとも、多くの壁があった。アラビア語で教える国際学校や私立学校は学費が高額だったし、トルコの公立学校は、学費は安いものの、子どもたちは言葉が通じない上、学校ではアラビア語を教えないため、母語が失われてしまうのだ。カミル先生は溜息まじりに、「子どもたちの教育は、私たちが直面した最大の困難でした」と言った。

学校に通えないシリア難民の子どもに就学の機会を与えようとボランティアの胡光中さん(右)はファイルを手に難民の家を訪問した。手にキスをして尊敬を表すケア世帯の子ども。(撮影・余自成)

家庭訪問が終わるとボランティアの周如意さんは、地下室に住んでいた子どもたちと別れのあいさつを交わした。(撮影・余自成)

父親の願いから学校が生まれた

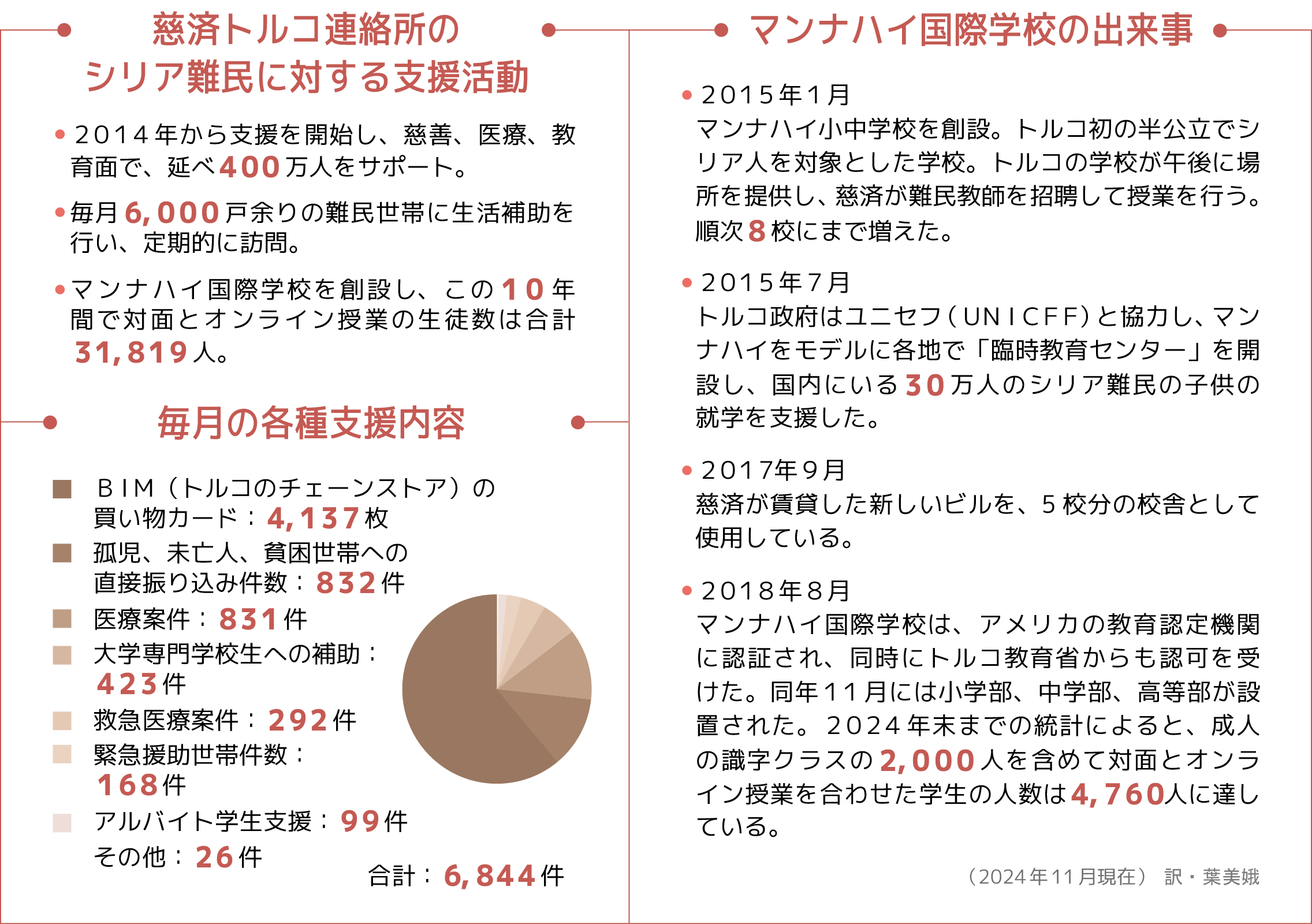

しかし、トルコの慈済ボランティアも、最初から学校を作ろうという考えがあったわけではない。人口六十万人のスルタンガジ市には数万人のシリア難民が苦しい生活を送っていた。そこで、ボランティアは、慈善の救済モデルに基づき、二〇一四年から訪問ケア、名簿作り、配付を始めた。

ところが、物資配付の過程で、なんと受け取った毛布や食べ物を、逆にボランティアに売ろうとする人が現れたのだ。胡さんは訳が分からず、少し腹が立った。だが、そのシリア人の父親が語った言葉は、皆の胸を打った。「子どもたちは学校に行けません。お金があるならお金を下さい。子どもを学校に行かせてください!」

ケア世帯の願いが、マンナハイ学校の設立の第一歩となった。当時たった三人だったトルコ慈済ボランティアの胡光中さん、周如意(ヅォウ・ルーイー)さん、余自成(ユゥー・ヅーチェン)さんは、スルタンガジ市やアルナヴトキョイ市の路地裏に分け入り、学校に通えない子どもたちを探し出し、各家庭の情報を集めて名簿を作り、台湾慈済本部に送って、検討に附した。

ボランティアの周さんによると、二〇一五年一月にスルタンガジ市にマンナハイ学校を創設した時、集められた児童生徒は五百八十七名で、教育と慈善を両輪として進めた。「法師は、給料に応じて補助金を支給しなさいとおっしゃいました。シリア人の親たちは、子どもたちが勉強できるだけでなく、補助金までもらえると聞いて、最初はみんな信じませんでした。でも、私たちは本当に工場に行って、子どもたちを連れ戻したのです」。

慈済はトルコ政府と協力し、創設一年目は、トルコの公立学校の午後の時間帯に教室を借りて授業を始めた。教員資格を持つ難民の教師たちを募集し、シリアの教材を使って教え、先生たちの給料やその他の雑費は慈済が負担した。ところが、協力してくれる学校が増えると、政府からトルコの学校制度への変更を求められるなどの問題に直面し、二〇一七年にスルタンガジ市内にビルを借りて国際学校を設立したことで、子どもたちはようやく母語のままで、しかも決まった場所で勉強できるようになった。

今やマンナハイ国際学校は幼稚園、小学校、中学校、高校、成人識字クラスを持つ、大規模総合学校となった。対面とオンライン授業を受ける生徒数は合わせて、現在、四千七百人余りに上る。二〇二四年末の統計によると、高等部卒業生五百三十一人のうち、医療系学科に百四十六人、理工系に百七十七人、言語・文学、宗教、メディア等の社会科学系に五十四人が進学した。

ムハンマド・ヌール・アルハジャール君は、小一から高三までマンナハイ学校で学んだ。二〇一五年一月の開校日の早朝、彼は家から四十分歩いて学校に到着し、校門の前で用務員が門を開けるのを待った。開校初日、一番に登校した子どもだった。余さんが、どうしてこんなに早く来たのかと聞くと、ハジャール君はたどたどしいトルコ語で、「遅くなると席がなくなると思って」と答えた。

あの時の子どもが、今ではボランティアベストを着て、配付や記録を担う頼もしい若手となっている。すでに社会に出て働いて数年になる人もいる。卒業して五年になるアハマド・ジュネドさんも人生を好転させたうちの一人である。

二〇一四年、トルコに避難した時、彼は十七歳だった。学業を続けるために、彼は、重さ十キロ以上もある高校の教科書や試験問題などを担いで逃げた。しかし、生活は困窮し、製靴工場で働かざるを得なかった。そして、二〇一七年になってようやくマンナハイ学校に入学した。

「慈済が私を工場から学校へ連れて来てくれました。憎しみばかりだった私の心も、愛で満たされました。これらすべてを経験した人でなければ、心から理解するのは難しいでしょう」。慈済が開けてくれたチャンスの窓を大切にして、彼は頑張って勉強の遅れを取り戻した。マンナハイ国際学校高等部を卒業した彼は、世界トップ五百に入る理工系の大学に合格し、優秀な成績で卒業した。最初の給料は、ウクライナ難民支援への寄付として、胡さんに渡した。現在は自分の会社を立ち上げる準備をしている。

「ジュネドさんは、いつか彼が支援を受けた全てのお金を慈済に返せる日が来るだろうと言っています」と胡さんが言った。難民の子どもたちが学業を修めて「優秀な人材」になっていくのを見ると、見返りを求めず奉仕すると共に、とても嬉しくなる。当初、子どもたちを探し出した時、将来何をしたいかと聞いても、子どもたちは何一つ期待を持っていなかった。

「しかし、学校で学ぶようになってから、将来の夢を聞くと、『医者や看護師になって、国に戻って、戦争で被害を受けた人を助けたい』、『エンジニアやデザイナーになって故郷の復興に役立ちたい』、『教師になって教育を受けられなかった人たちに教育を届けたい』などと答えるようになりました。このような夢は、教育によって人生が好転したからこそ得られたのです」。

多言語教育で弱みを強みに

アラビア語でマンナハイとは「荒野の中の泉」を意味し、教育砂漠に放り出された子どもたちに、知識の泉を見つけてもらいたいという思いが込められている。そして、難民の子どもの教育を支援することは、間接的にトルコ社会に貢献することなのだ。

前スルタンガジ市長で、現トルコ慈済基金会顧問のアリ・アスラニマズさんは、こう指摘する。「シリア難民の子どもが学校に通えなければ、大人になって生活に苦労します。一旦、社会の底辺に落ちてしまえば、アルコール中毒、ドラッグ、暴力行為など、社会により大きな危険をもたらしかねません」。

シリア内戦が勃発すると、イスタンブールには五十万人もの難民が次々に押し寄せた。地元トルコ出身の慈済連絡所職員エミネ・アルバイさんは、こう回想する。最初は皆、避難者に同情と憐憫の気持ちを持っていたが、難民の数が増えるにつれ、トルコの同胞たちは暮らしへの影響を感じ、社会には確かに受け入れ反対の声が上がっていたという。「十数年間一緒に暮らしてきましたが、私とシリア人の隣人は皆、家族同然です。また、慈済はシリア難民だけでなく、貧しいトルコ人のケアもしているので、多くのトルコ人が感謝しています」。

学校に通えない難民の子どもが街へと流浪し、違法労働に従事して現地人と軋轢や衝突を生んでいることを、政府も市民も非常に憂慮している。しかし、マンナハイ学校が位置するスルタンガジ市では、街を徘徊する子どもを見るのは稀で、違法な児童労働に従事するシリア人の子どもや民族同士のトラブルも、他の都市に比べてかなり少ない。「この学校がなければ、大変なことになっていたでしょう」とカミル先生は確信を持って言った。

マンナハイ国際学校では、母語のアラビア語で母国の国語、社会、歴史、数学、理科などの学科知識と、トルコ語、英語を学ぶことができる。より重要なのは宗教や人文を涵養するほか、イスラム信仰の基礎である『コーラン経』以外に、慈済の人文と中国語の選択クラスも設けられている点だ。

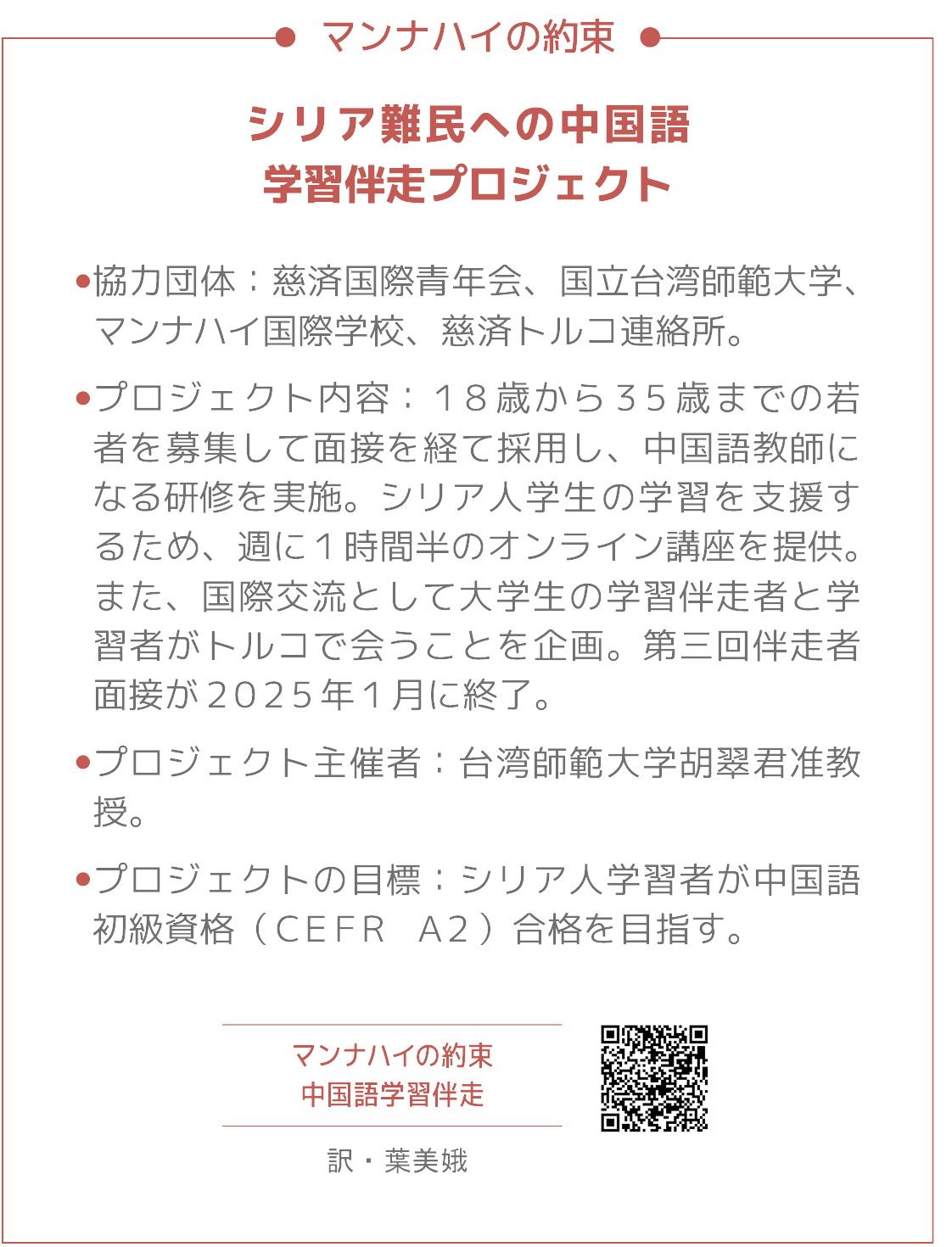

また、慈済基金会は、国立台湾師範大学や慈済大学、慈済国際青年会と連携し、二〇二三年より「マンナハイの約束・シリア難民への中国語学習伴走プロジェクト」を開始し、台湾師範大学教育学部の胡翠君(フー・ツゥエイジュン)准教授を中心に進めている。青年ボランティアを訓練して「学生サポーター」とし、オンラインでマンナハイの在籍生に中国語を教えているのである。

複数の外国語を学ぶメリットを知っているボランティアの周さんは、中国語教育に力を入れている。「以前は教育を受けられなかった子どもたちが、今ではアラビア語、トルコ語、英語を学ぶことができるようになり、さらに中国語が加われば、彼らの人生は大きく変わるでしょう。検定に合格しさえすれば、台湾教育部から合格証書が授与され、留学や仕事の面でより有利になります」。

また、彼女はシリアの子どもたちに東洋文化として慈済茶道・華道を体験させ、両親や先生に敬意を示す奉茶(おもてなしのお茶)の作法も教えている。妻の周さんが慈済華道にこだわることに対して、胡さんは、正直に言えば最初はあまり賛同していなかったが、ある生徒が書いた手紙を渡されて、初めて理解できたという。

「彼女はアラビア文字が読めなかったので、私に翻訳を頼むしかありませんでした。私は手紙の中の一文に目が留まりました。『母親のように接してくれてありがとうございます。あなたは私を、ごくありふれた、普通の子どもとして接してくれました』」。

その瞬間、胡さんはようやく自分の誤りを悟った。子どもたちは決して「生まれついての」難民などではない。これらの美しい出来事を、彼らは皆ずっと持っていたのだ。しかし、戦争が勃発して誰もが彼らを難民として扱うようになると、彼らが元々「人」であると考えることに、なかなか至らなかったのである。

「戦乱下、誰もが『食べること』にしか関心がない中で、このような子どもたちに、暮らしの中のわずかな美を感じてもらうのは難しいことですが、非常に重要なのです」と周さんは言う。美で心を癒やそうと考えたのは、このような心の経験が今後人生の試練に直面した時、その子の心の支えになるかもしれないと思ったからだ、と彼女は説明した。

2023年、マンナハイ国際学校中国語クラスの学生9人がTOCFL(台湾の中国語試験)に合格した。学生たちは合格証書を手に、台湾師範大学の胡翠君先生(前方左から五人目)と共に喜びの記念撮影をした。(撮影:ムハンマド・ニムル・アルジャマル)

愛されていると感じる

進んで愛を差し出す

マンナハイ学校の教育志業に対して、法師は深く期待を寄せている。「避難している子どもたちの心に、人への憎しみに代わる、愛と感謝の種を蒔かなればなりません」とおっしゃった。

子どもたちや先生たちが戦争と避難によって受けた心の傷を完全に癒し、戦争犯罪によってもたらされた悲しみや怒りを忘れるのは確かに容易ではない。しかし、確実に言えるのは、愛と思いやりの種は、この十年ですでに彼らの心に芽吹き、成長し、力を発揮しているということだ。

コロナ禍の期間中、マンナハイ学校の生徒や先生も世界中の慈済人と同様、竹筒歳月の精神に呼応して、二万米ドル以上を寄付した。そのお金で、慈済のファイザー社製ワクチンの購入を支援し、台湾の青少年に優先的に接種させることができた。二〇二三年二月、トルコ南部とシリア北部の国境地帯でマグニチュード七・八の大地震が発生した際は、マンナハイ国際学校の教職員や卒業生が自ら志願して甚大被災地域に向かい、慈済災害支援チームの主力となった。

「慈済に助けられた時、私も他人を助けることを学び始めました」と話すのは、アフメッド・アリヤン副校長で、彼は当時をこう振り返った。二〇一五年、妻と六人の子どもたちを連れてトルコにやってきた彼は、すぐに慈済が配付した四枚の大きな毛布を受け取り、寒い冬を乗り切ることができたという。生活が安定すると、彼は人助けの列に加わった。イスタンブールに住む難民同胞をケアする他、二〇二〇年末には、レバノンの首都ベイルートを訪れ、港湾大爆発事故の被災世帯に対する物資の配付活動に協力した。ましてやトルコが災難に見舞われたとあれば、立ち上がらないわけにはいかなかった。

「私たちはトルコ地震の被災者に言いました。皆さんは十年にわたって私たちを支えてくれました。今こそ私たちシリア人が助ける番です。一緒に頑張りましょう。私たちは家族です」。

幼稚園から成人識字クラスまで、様々な年齢の難民がマンナハイ国際学校で学んでいる。「中国語学習伴走プロジェクト」の対象は13歳から25歳までである。2024年初め、オンライン学習の学生サポーターと学習者が校内で交流会を行った。(撮影・曽円媛)

約束を実現 シリアで会う

国連のSDGs十七の目標から見れば、マンナハイ国際学校は社会的マイノリティである難民に対し、無償かつ公正で質の高い初等・中等教育を受ける機会を確保している。つまり、SDGs目標四の「質の高い教育をみんなに」を達成しているが、それだけではなく、より重要なのは、愛と平和、非暴力の価値を伝えていることだ。ボランティアたちが子どもたちを工場から連れ出し、学校へ送り届けた行動は、SDGsの目標八「働きがいも経済成長も」と目標十六「平和と公正をすべての人に」が共に注視する「搾取的な児童労働」問題への具体的な対応なのである。

「慈済人の行動から学んだ精神を受け継ぎ、伝承を続けます。これまで知られていない場所へ、特に情勢の不安定なアラブ地域へ伝えていきたいと思っています」。法師から直接慈済ボランティアの認証を授かったアクフ先生は、大愛を伝達し、苦しむ人を助ける支援者になることを発願した。一緒に認証を授かったシリア人ボランティアたちも同じ願いを持っている。慈済をシリアに持ち帰り、愛で故郷を再建することだ。

「いつか私とナディア(周さん)がアレッポの広場を散歩しているのを見かけたら、あなたの家へ連れて行ってくださいと、彼らに言いました」。

配付会場で胡さんが幾度となく語った「夢」だ。正直に言えば、これまでは難民を元気づけ、生き抜く希望を与えたかっただけだが、今はもう遠い夢ではないと胡さんは言う。

「明日は一体どうなるのだろうか?半年後は?一年後は?皆、先のことは分からず、落ち着きません。今この時、私たちがすべきことは寄り添うことです。彼らと一緒に帰郷への道を歩くことが、彼らとの約束なのです」。胡さんは穏やかな中にも決意を込めて言った。(林楠松さん、胡光中さん、余自成さん、呉青泰さんの通訳に感謝します)

(慈済月刊六九九期より)

2024年末、マンナハイ国際学校のシリア人ボランティアたちが台湾を訪れ、円満に認証を授かり、覚書を結んでいる台南慈済中学を視察した。台南のボランティアたちがこれまでの人生を分かち合い、自分たちが書いた春聯(春節を祝う対句を書いた紙)を広げて祝福を届けた。(撮影・黄筱哲)