老婦人は病状が改善したので集中治療室から一般病棟に移った。しかし、その夫は気が晴れず、家に帰ってどのように寝たきりの妻を世話したらいいのか心配していた。

三人の息子は遠方で勤めているそうで、いつでも駆けつけるわけにはいかない。看護スタッフは彼の無力感を感じ取り、「リハビリ計画」を立てて情緒の改善と行動力の回復を計ることにした。

(絵‧林順雄)

蕭(ショウ)お祖父さんとお祖母さんは、互いに支え合って生活している高齢者で、普段は斗六に住んでいる。お祖母さんは長期にわたって腎透析を受けているため、お祖父さんは至れり尽くせりで気遣っている。昨年五月の初めにお祖母さんは消化管の出血で入院した。入院当初、体に少しでも問題があると、お祖父さんはとても不安になり、看護スタッフに助けを求めていた。

何度か話しをするうちに、看護スタッフはお祖父さんの態度から感じの悪い人だという印象を受け、心が少しざわつくのを覚えた。時間が経つにつれ、お祖父さんが大声で話すのは難聴によるものであり、音量を制御できないことが分かった。その後、互いに交流を続けて関係が改善された。

約一カ月の入院期間中、お祖母さんは二度病状が悪化して、集中治療室に移されたが、六月中旬には好転したので再び一般病棟に戻った。その時、看護スタッフは、お祖父さんが一日中浮かぬ顔をしているのに気づいた。お祖父さんは、体が弱っていて元気も出ないお祖母さんがベッドから降りて動きたがらなくなったので、お祖母さんが退院したらどうやって介護すればいいのかととても心配になったのだった。お祖母さんが自立した生活をすることができなかったら、自分一人ではとても手に負えないと思っていたのだ。

お祖父さんの三人の息子は、それぞれ台北、台中、台南に住んでおり、いつでもお祖父さんの側に駆けつけるわけにはいかなかった。お祖父さんが大きな心理的負担を抱えていると知った医療チームは、お祖母さんのために「リハビリ計画」を立てた。寝ながらのペダルこぎ運動と、補助具を使った個別の筋力トレーニングを行うと同時に、病室から出て他の患者と交流するよう励ました。

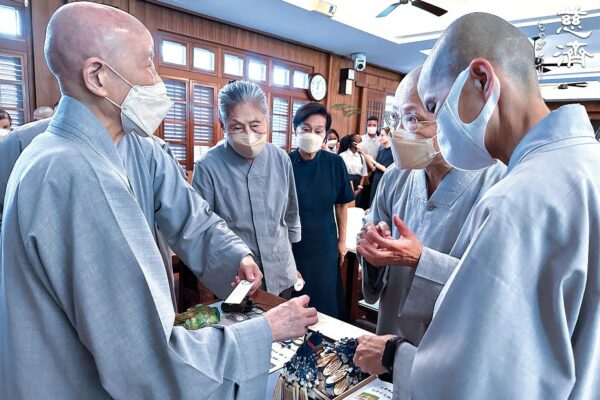

短期間のリハビリを経て、お祖母さんは信仰している宗教の力や周囲の支えにより、徐々に心を開き、気持ちが明るくなり、それまでよりも人と交流するようになって体力も以前の水準に回復した。それで医療チームは、退院後の在宅介護サービスも紹介し、専門のヘルパーが家に通って支援するように計らった。普段は二人きりで生活する高齢者に後ろ盾ができたことで、お祖父さんも一人で介護の重責を担う心配がなくなった。

お祖母さんが退院する日、お祖父さんはナースステーションに立ち寄り、看護をしてくれた医療チームに伝えてほしいと託した。

「この感動をどう表現したらいいか分かりませんが、この期間中のあなた方の心のこもったケアに、心から感謝しています。おかげで家内も私も安心して帰宅できます」。

11A病棟は主に高齢の患者のケアをしており、その多くは独居か老老介護の夫婦で、子供たちは遠方に住んでいる。医療チームが彼らの状況を理解し、信頼関係を築かなければ、本当に必要なケアを提供することは難しく、退院準備を十分に整えてあげることもできず、同じような問題で再び入院してくるようになる。

高齢者人口が多い雲林県と嘉義県市では、高齢者が地元で老後を過ごしたいという願いを実現させる方法を見つける必要がある。今回のケア経験を通じて、医療チームは、愛は暖かい日差しのように人間(じんかん)に温もりをもたらしてくれることをより強く感じた。年齢、性別、人種を問わず、少しでも多く愛を奉仕するだけで、多くの人が希望を抱くようになるだろう。

(慈済月刊六九七期より)