四十六歳の時、私は職場から退き、フルタイムのボランティアになった。私はお金に十分な余裕があったからこのような決心をしたのではなく、上人に深く啓発されたからである。「人のために奉仕できることは、最も幸せな人生である」。

この二年間、心の故郷(ふるさと)とブッダの故郷を往来し、苦難にある人の生活が好転するように尽くすことは、実は自分の人生も好転させることになるのだ。

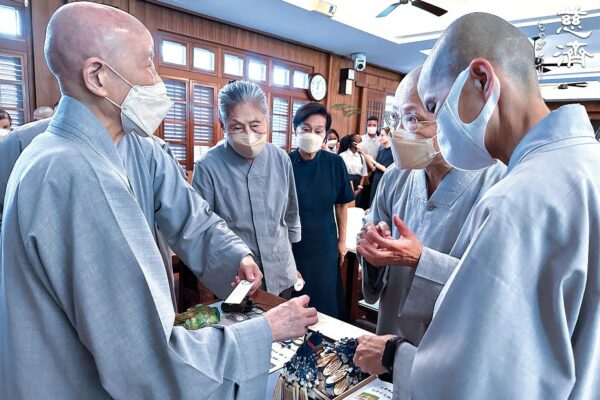

忙しい事業の合間に、蘇祈逢(スゥー・チーフォン)さん(後列左)と妻の徐慧儀(シュ・フウェイイー)さん(前列中央)は、前後して慈済委員の認証を授かり、子供たちも両親と共に奉仕について学んでいる。家族のサポートがあるため、蘇さんは将来の心配はしていない。(写真提供・蘇祈逢)

二〇二二年八月、私は初めてシンガポール・マレーシアボランティアたちとネパールのルンビニに行った。仏陀の出生の地だが、現在そこに住んでいる人々の生活は、二千五百年余り前の仏陀の時代を彷彿させ、仏陀が目にした苦しみが、訪れた私たちの周囲の至る所で見かけられた。

一般の人々は教育水準が高くなく、多くの子供は靴を履いておらず、制服も着ていないばかりか、カバンさえ持っていない。一部の教室には机もなく、生徒は地面に座って授業を受けている。私は以前父が私に話してくれたことを思い出した。マレーシアの四、五十年前の教育も、ルンビニで目にしている普遍的な困難によく似ていた。

私は證厳法師の、「人生を好転させるためには教育が必要で、社会の未来は教育にあるのです」という言葉に大きな衝撃を受けた。なぜなら、私は教育を重視する家庭で成長したからだ。

一九六八年五月、私はマレーシアのヌグリ・スンビラン州ポート・ディクソンで生まれた。マレーシア人、華人、インド人が共に暮らす小さな町で、私は五人兄弟の三番目である。このような田舎では、一般の子供が教育を受ける機会はあまりないのだが、私の祖父が母校サンダイン(山打英)中華小学校の創立者の一人だったので、父が教師になると家族の生活が変わり、私たちを大いに励ました。父も私の小学三年生から六年生までの担任だったので、ずっと私に付き添い、導いてくれた。両親は、子供が勉強することを大いに励ましてくれたことは、私に大きな影響を与えた。

この二年間、私はインドのブッタガヤ及びルンビニに長期滞在しながらも、時々マレーシアに戻って家族と数日間過ごし、花蓮に帰って、法師にブッダの故郷で推進している志業の進捗について報告している。静思精舎に大体七日から十四日ほど滞在した後、またマレーシアに戻り、二、三日過ごしてから再びインド或いはネパールに戻っている。この間、最も取り組んだのが教育であり、私たちもルンビニで学校を建てる準備を始めた。

人生をどのように過ごすべきか

大学生の時、すでに仏法に触れていたが、最初の頃は「知識」としていただけだった。その後、ガールフレンドと別れた時に、「執着」による「愛別離苦」(あいべつりく)に陥ったことで、いわゆる「苦集滅道」(くじゅうめつどう)という言葉を思い出した。私の「苦しみ」の原因は、良くない因縁がたくさん「集った」からで、何らかの「道」を見つけて、それらを「滅す」べきだと思った。事後、その出来事で私がより深く仏法を認識するようになったことに感謝した。

大学卒業後、私は多国籍企業に就職し、二、三年後には管理職になった。その後、会社から奨学金を受けてMBAを勉強した。私と妻の徐慧儀(シュ・フウェイー)は、一九九五年に結婚し、三人の娘を育てた。その頃、同時に家業、事業、学業を兼ねたことで、心身共に苦労した。生活は安定していたが、人生とはこうやって送り、こうやって頑張るものなのだろうか?といつも考えていた。

二〇〇四年、クアラルンプールで慈済ボランティアの劉済雨(リュウ・ジーユゥー)さんの講演を聞いて、慈済の取り組みに深く感動し、直ちに会員になって寄付をした。二〇〇六年のある日、一人の師姉に「あなたのお子さんを児童精進クラスに参加させてみませんか?」と聞かれた。子供が仏法の薫陶(くんとう)を受けることを願っていた私は、すぐ八歳の長女を授業に連れていった。

以前、私は南伝仏教(上座部仏教)を学んだことがあったが、そこで話されていたのは修禅、座禅、自度だった。その頃、自宅近くにある仏法クラスに参加して、印順導師の『成仏への道』を勉強していた。導師の教えによれば、「自度する以外に済度してこそ、覚行円満(かくぎょうえんまん)となる」と説いていた。それが私の心を動かし、覚行円満の修行方法を見つけようと思った。

慈済の児童精進クラスでは、證厳法師の成してきたこと全てに感じ入った。それは、仏法を着実に生活の中に取り入れ、導師の開示と同様、「心を浄めることが第一で、利他することが最も重要」という教えだった。その年は慈済四十周年の年だったので、私は実業家生活キャンプに応募し、台湾に帰って直々に法師にお目にかかると共に、慈済が四十年間取り組んできた慈善、医療、教育、人文の四大志業が「仏法の生活化、菩薩の人間(じんかん)化」であることを目の当たりにした。

マレーシアに戻った後、家族や友人と分かち合った。私は心の中で、法師のみが着実に仏法を実践し、仏陀が二千五百年余り前に語った本懐を、私たちの目の前に示現していると実感した。

長女は三人の娘の中で最も早く菜食を始め、また、私が慈済に入る縁を得たのも娘の存在のおかげだった。彼女は私にとって人生における恩人だと言える。私は、協力チームと互愛チームから和気チーム、合心チームへと進み、リーダーまで務めた。二〇一三年には、慈済セランゴール支部副執行長という重大な任務を授かった。当時弱冠四十歳過ぎだったが、事業から退こうと考え始めた。

インドの貧しい村の学校は設備がお粗末で、数十人の子供が、教室いっぱいに入って授業を受けるのをよく見かける。蘇祈逢さんは、教育のみが未来を好転させることができると考えている。(撮影・鄧亦絢)

事業を退いて慈済に投入する

二〇一一年から一三年まで、私は或る会社の東南アジア支店をマレーシアに立ち上げる手伝いをした。ゼロからの出発だったので、仕事はとても忙しく、よくタイやベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピンなど、多くの国を行き来した。パスポート一冊が二年以内にスタンプでいっぱいになった。努力の甲斐あって、二年も経たないうちに会社の売り上げが、一千万マレーシア・リンギットほどに達した。ピーク時には、五百人の社員を管理していた。

法師は、「価値のある人生を送るように」とおっしゃったが、私もそれをずっと考えていた。自分の人生の意義はどこにあるのだろうか?功能(くのう)を発揮する人生を選びたいと思った。しかし、当時「事業」の面では、すでに功能を発揮し尽くしたと思った。

その数年間、世界では幾つもの大きな災害が起きた。二〇〇四年にはインド洋大津波が起こり、二〇〇八年にはミャンマーをサイクロン・ナルギスが襲い、さらに二〇一三年、フィリピンは台風三十号(ハイエン)に見舞われた。被災地へ支援に向かう場合は、少なくとも十日間は休暇を取る必要があったので、その時はまだ投入することができず、とても残念に思った。

以前、一度台湾に戻った時、多くの師兄師姉と交流し、彼らが時間の喜捨について分かち合うのを聞いた。朝の「法の香りに浸る」開示から始まり、丸一日、夜までボランティア活動のスケジュールでいっぱいなのだ。彼らはどうやって、いとも簡単にこのような生活ができるのだろう、と思った。お金に余裕ができた時に退職するのではないのか。生活は裕福でなくても、シンプルであれば良いのだ。なるほど、これも人生の選択肢の一つなのだ!

二〇一四年、四十六歳になった時、事業から退くことを決めた。大金ができたからこのような決心をしたのではない。「人生で、もし人に必要とされ、功能(くのう)を発揮して人に奉仕できるのなら、それは最も幸せな人生です」という法師の言葉に深く啓発されたからである。それよりも前、私は一人でできる、小さな規模で起業する準備をしていた。その業種はとてもフレキシブルで、いつでも海外に行けるので、慈済に投入することを妨げないのだ。

因縁は実に不思議なものである。善行したいと思った時、とても多くの恩人に守られ、願いが成就するのだ。例えば今、私の妹が業務を手伝ってくれているし、収入は多くなくても、航空券を買うぐらいはあり、生活も心配することはない。ブッダが言った、「仏門に入る者は貧しくならず、仏門を出る者は豊かにはなれない」という言葉を法師は教えてくれたが、私はそれが完全に理解できる。

何事も考え過ぎないことだ。考え過ぎると、何もできなくなる。時間を切り捨て、富を捨て、快適な生活を送りたいという欲を捨てることは容易ではないが、「痛み」を感じてこそ「捨てる」のであり、痛くも痒くもなければ、「捨てる」ことにはならない。

蘇祈逢さんとネパールのボランティアは中退した学生の家庭を訪問し、困難の解決へ向けてサポートし、勉強できる機会を大切にするよう、子供を励ました。(撮影・ラージ・クマール)

シンガポールとマレーシアのチームは、慈済の人文教育の経験をインド・ブッタガヤで実践した。シロンガ村の子供は、最初の静思語授業で「笑顔が最も美しい顔」という言葉を学んだ。(撮影・鄧亦絢)

教師と生徒の距離を近づける

慈済では、ボランティアとして奉仕しているので、給料はもらっていない。二〇一六年、「クアラルンプール慈済国際学校」設立の際、セランゴール慈済支部の執行長だった慈露(ヅールー)師姉は体調が思わしくなかったのを見て、私は放っておけなくなり、自分から「私に手伝わせてください」と言った。最初支部に行っていたのは週に二日だったが、次第に三日、五日となった。さらに台湾の台南と花蓮、インドネシアの慈済小中学校も訪れるようになった。

その過程で私は多くのことを学び、責務を担うことで成長を強いられるのだ、と分かった。チームみんなで教育人材を探し、学校建設資金の調達や行政の仕組みの立ち上げを行った。そして、セランゴール慈済国際学校の建設は二〇一六年に始動し、二〇二〇年一月に正式に開校した。

二〇二二年、新型コロナウイルスの感染が落ち着くと、法師は仏陀の故郷で苦難を強いられている人々の生活を好転させたいと切に願い、より多くのマレーシアとシンガポールのボランティアに参加してほしいと期待を寄せた。私は慈露師姉から、法師の悲願を一緒に叶えませんかと聞かれた。その時、国際学校も軌道に乗っていたので、「はい!」と答えた。

マレーシアで行っている静思語教育と、国際学校で提供している人文教育をルンビニで応用したところ、短期間で効果が現れた。七カ月の間、私は十人の教育者の台湾訪問に付き添った。そのうちの七人は校長先生だった。彼らは慈済の教育を称賛し、学んだことを教育の中に取り入れる取り組みを始めた。

今、教師たちは校門に立って、登校する生徒を出迎えている。以前は校長先生や教師と言葉を交わすのが怖かったという生徒もいたが、先生たちが変わったのを見て、自分たちから近づくようになった。人には礼を以て接し、教師を尊敬し、その教えを重んじることは、小さなことの積み重ねから始まるのだ。

子供たちが慈済の贈った制服を着て、教師を見かけたら九十度のお辞儀をして挨拶するのを見ると、秩序正しい印象を受けた。しかし、食事の時に子供たちが手や葉っぱまたはボールペンを使って食べているのを見た。エコ食器類を贈ってからは、食事の作法も変わった。子供たちはとても純真で、教えて正しく導きさえすれば、彼らは成し遂げることができるのだ。

法師の教育理念は、生活の中で最も必要なことであり、異なる国でも実践することができる。二〇二二年三月から、マレーシアとシンガポールのボランティアは、リレー式に交代でインド・ブッタガヤに常駐している。私が、ルンビニで人文教育の推進に使っている五分間の動画をシロンガ村公立学校の校長先生と共有したところ、私たちが教室に入って模範を示すのを許可してくれた。

最初に教えた静思語は、「自分を卑下しない。人には無限の可能性があるから」。また「Khusi!Khusi!」(ヒンディー語で幸せ、嬉しいという意味)という音楽で良い雰囲気にすると、子供たちは笑顔になり、校長先生もとても喜び、私たちが継続して来ることを快く認めてくれた。それは私たちにとって大きな自信となった。その後、慈済手話を使って、良い価値観を学んでもらった。一年余り、ブッタガヤで続けたが、すでに延べ一万五千人の生徒が静思語の授業を受けた。

慈善志業方面では、私たちは社会の最下層が暮らす貧困の村に入り、若者が就職し難い現状を知った。これは若者の教育水準と職業スキルの問題が関係している。たとえ大学で学んでも、普段は自主学習が主で、試験の時だけ学校に戻っている。大学を卒業したとしても、特に人との交流やコミュニケーション及び思考能力などの面で、足りない部分が多いのだ。

如何にして若者を助けたら良いのか。ブッタガヤは仏教聖地の一つで、各国から巡礼に訪れる仏教徒を惹きつける。そこで私たちは、彼らの英語力を高めて、ガイドや飲食業、宿泊業関連の仕事に就けるよう、英語の先生を招聘した。また、パソコンクラスと裁縫クラスも開き、手に職をつけられるよう、精一杯養成している。

二千五百年前に来たことがある

二〇二三年、私たちは初めて霊鷲山の説法台を訪れた。そこは仏陀が『無量義経』と『法華経』を説法した場所である。二千五百年余り前にも、きっと私たちは仏陀の前に座って聞法していたと信じている。そして今、『無量義経』の精神を体験し、仏陀の故郷で一つ一つ着実に実践していることにとても感動を覚えると共に、それはこのような因縁を大切にするようにと念を押しているのである。

今では毎月、ボランティアがチームごとにシンガポールとマレーシアからインドに赴いており、一年のうち百日以上滞在している人もいる。私とシンガポールの林金燕(リン・ジンイェン)師姉、マレーシアの楊文輝(ヤン・ウェンフウェイ)師兄などは、インド政府に三百六十五日就労できるビザを申請した。私たちが心の故郷である静思精舎と仏陀の故郷ブッタガヤを往来し、仏陀の故郷に恩返しをして、苦難にある人々の生活を好転させることは、人生の中でとても価値のある事だと思う。

私が心置きなく行ったり来たりできることを、家族に感謝しなければならない。妻は大学教授で、認証を授かった慈済委員でもある。長女は二十六歳になり、慈済委員の養成講座を受けており、次女はイギリスで薬剤師をしていて、三女はマレーシア・プトラ大学の二年生である。子供たちは幼い頃からとても聞き分けが良く、勉強や試験の心配をする必要がなかった。親が良い手本を示せば、子供たちはその姿を見て自然と学ぶのだろう。彼女たちの理解があるからこそ、安心して奉仕ができるのだと思っている。

法師にもとても感謝している。法師の悲願があるから、弟子たちは喜んで奉仕し、やるべきことを担っているのだ。加えて、現地の人は私たちをとても必要としているのだ。皆が進んで快適な生活を捨て、摂氏四十度以上の気温の中、不意に起きる停電に耐えながら、次々にチームがやって来る。

悟りを開きたいのならば、ここに来たほうが早い。苦を見て悲心(ひしん)が啓発され、悲心があることで、智慧が啓発されるからだ。これが法師の教えの素晴らしさだ。私たちが菩薩道を歩み、精進するようにと励ましてくれる。ここで一カ月滞在し、毎日全身全霊で慈済に取り組むのは、自分の故郷で一年間取り組むことに等しいのかもしれないと、多くの人が冗談めかして言う。

皆が異なる場所から来て、バックグラウンドも取り組み方も同じではないが、物事が円満にいかない時、心を広く、純粋に持つべきで、自分への試練だと思えば、比較的落ち着いて放下でき、一人ひとりが完璧な「菩薩」であれと執着することはなくなるはずだ。私は今でも、ブッタガヤで他人を助けるのも、自分の人生を好転させることであり、状況のおかげで修行しているのだと思っている。

慈済に入ったばかりの頃、最初にしたことは、敬意を持って證厳法師の『衲履足跡(行脚の軌跡)』を読むことだった。当時はほとんど全部読んだ。今ブッダガヤに来て、法師は大きな方向を示してくれるが、多くのことはチーム自らがやらなければならない。道を敷き、平坦のみならず広くするにはどのようにすれば良いのだろう。本からでしか法師の智慧を真に理解できないが、一寸たりとも逸れず、法師を安心させるには、『衲履足跡(行脚の軌跡)』こそが最も良い、師に付き随う道なのだ。

法師の悲願を喜んで一緒に達成させようとする人は多い。様々な事が恐れる必要はないと私たちを導き、ストレスを軽減させている。逆に今の私たちは絶えず用心し、方向を定め、菩薩の種を培って、使命を引き継いでいくようにしなければならない。

これからも、法師が引き続き、苦難を好転させられるよう導いてくださることを切に願い、パズルの最後のピースを埋めて完成させたい。

(慈済月刊六九六期より)

ブッタガヤは仏陀が悟りを開いた所で、マハーボディ寺院の塔の前で、ボランティアは『無量義経』を唱えて、仏陀の教えを受け継いだ。人生を好転させるのは大変な道のりだが、成し遂げなければならない。

支援を受けている乞食も人助けしたいと言ったので、蘇祈逢さんが彼と指切りをした。(撮影・葉晋宏)