マンダレー市近郊の古都インワは、ミャンマー仏教史において、経典が集結し、仏教芸術が花開いた重要な拠点であった。そのインワにあるマハシュエターロン・パゴダも地震で損壊した。(撮影・怡夢丹)

美しく精緻なパゴダ(仏塔)芸術の至宝と、異なる陣営の武力衝突が併存する現在のミャンマー。この美と哀しみの間で生きる人々に、マンダレー大地震は、さらなる苦難をもたらした……。

三月二十八日、ミャンマー時間の十二時五十分。車に乗っていた姜栄華(ジャン・ロンフワ)さんは、波に打たれたかのように車体が揺れるのを感じた。彼はすぐに気づいた―地震だ。道行くバイクは次々に停車し、家々からはパニックに陥った人々が飛び出してきた。揺れは一分近く続いたように感じられ、以前のものよりも長かった。揺れが収まると、彼は車を降り、泣いている人を慰めた。「大丈夫ですよ。逃げ出してきたんだから。ここは安全です」。

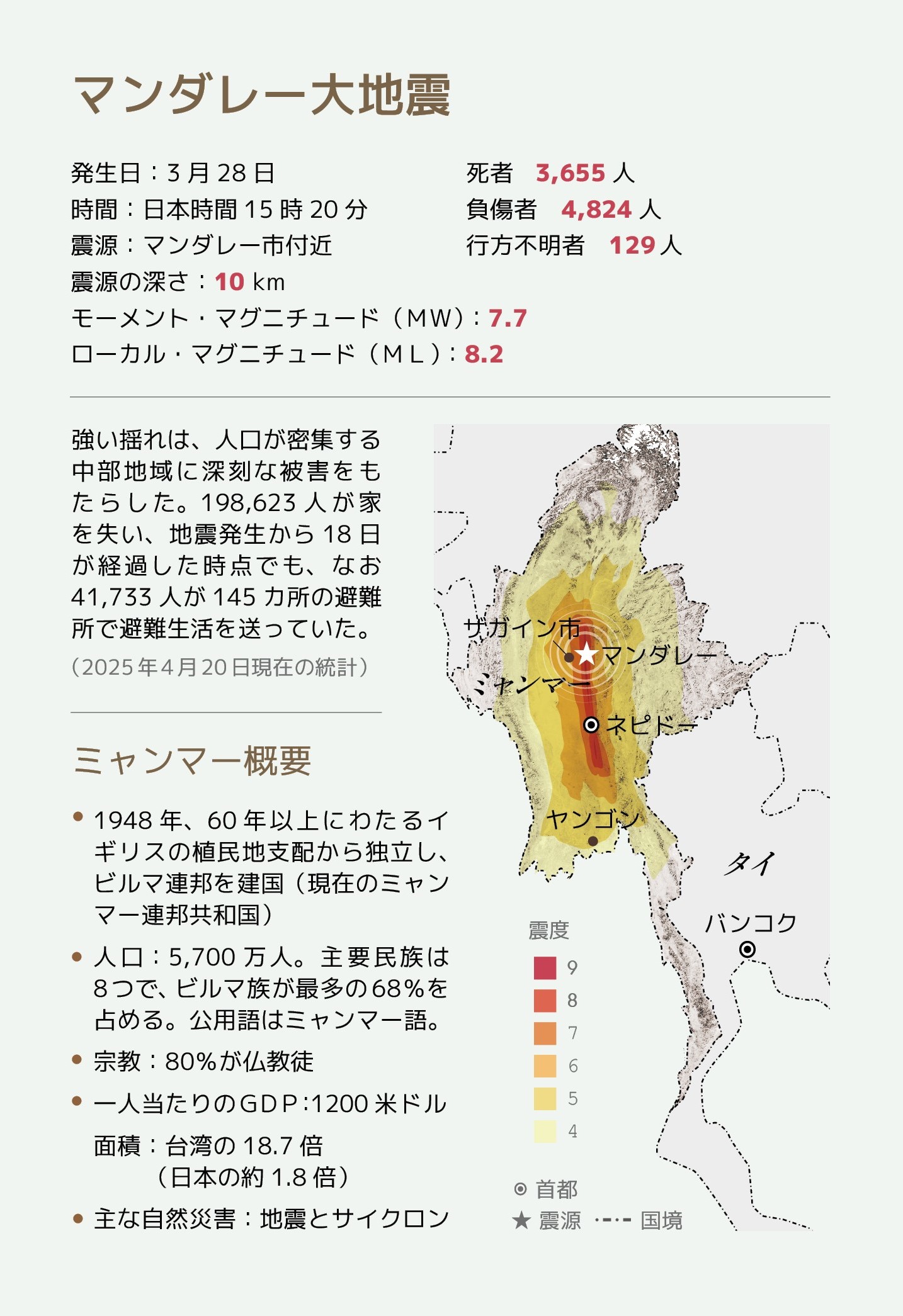

この時、マンダレー地方にいた姜さんは、まだ被害の深刻さに完全には気づいていなかった。同日のアメリカ地質調査所(USGS)の観測によれば、モーメントスケールで七・七と計測され、震源の深さわずか十キロという極浅発地震であり、破壊力はきわめて大きかった。後に犠牲者が数千人にのぼることも判明したこの地震は、マンダレー大地震と命名された。

地震当日、李金蘭(リー・ジンラン)さんは折しも台湾人の夫と共に台湾へ帰省していた。李さんは慈済ミャンマー連絡所の責任者であり、彼女も、母方の叔父の姜栄華さんも、ミャンマーで生まれ育った華人である。地震を知った李さんは、急いで家族や友人に連絡して安否を確認すると同時に、緊急支援物資の購入と配付を手配した。

姜さんが車で帰宅する途中、目にしたのは倒壊した多くの建物だった。自宅にたどり着くと、至る所に物が散乱していたが、幸いなことに家族も建物も無事であった。彼らは散らかった物を片付け、その晩は屋外で寝泊まりすることにし、準備を整えた。何しろ、余震が絶え間なく続いていたのだ。誰も家の中で眠る勇気はなかった。夕方、姜さんはスマートフォンを手に、市内から少し離れた場所に向かい、インターネットへの接続を試み、そして、ようやく李さんからの電話を受け取ることができた。

李さんは姜さんに、購入した物資を受け取って、直ちに配付の手伝いをしてくれる人を探してほしいと頼んだ。翌日、姜さんは友人を呼び集め、共に物資を受け取りに行き、被害が最も深刻だと聞いていた地域―震源からわずか十キロ余りの距離にあり、華人が俗に「瓦城」と呼ぶ、マンダレー地方の州都マンダレー市に届けた。現地に到着した彼らは、現場を封鎖していた軍と長時間にわたり交渉を続け、ようやく立ち入り許可を得た。

被災現場に足を踏み入れた姜さんは、あまりのショックに言葉を失った。彼は目の前のスカイヴィラ(Sky Villa)を見つめていた。「心が痛みます。言葉になりません。全部、倒れているのです……」。姜さんは一週間後に電話取材に応じた時もまだ口調は重く、当時の状況を言葉少なに語ることしかできなかった。二週間近く後に同じ場所を訪れたマレーシアのボランティア、王慈惟(ウォン・ツーウェイ)さんは目にした光景をこう描写した。「十数階建てのマンション四棟のうち、三棟は粉々で、土の山になっていました。残りの一棟もほとんど崩れていて、四階と五階しか残っていませんでした」。

地震発生後、三日間にわたり、姜さんは毎日、パンやミネラルウォーター、機能性飲料を被災地の災害救助隊員に届けた。彼は「黄金の七十二時間」に、少しでも貢献したいと願った。軍事政権は国際社会に対し、異例の支援要請を行い、多くの国が救助隊を派遣したが、ミャンマーでは重機が不足している上に、被災地の範囲の広さや猛暑などの要因が重なり、救助活動は難航し、劇的な進展を見せることはなかった。

国際緊急援助体制がスタート

災害直後、被災地が最も必要としていたのは、きれいな飲み水、医療ケア、医薬品、そして避難所であった。国連人道問題調整事務所(OCHA)が運営するリリーフウェブの資料によれば、ミャンマー赤十字社(MRCS)と赤新月社国際聯合会は、地震発生後ただちに国内の備蓄物資を配付した。四月中旬現在の統計によると、世界保健機関(WHO)では百七十トン近くの医薬品、医療器材、テントを提供していた。

姜さんが被災地を訪れ、慈済を代表して最初の物資を届けた頃、各国の慈済ボランティアも緊急災害援助のための物資の調整を開始していた。

ミャンマー慈済事務を担当する慈済基金会宗教処スタッフの梁思諭(リャン・スーユ)さんは、地震発生後ただちに周辺国の慈済事務を担当するスタッフたちと共にプロジェクトチームを立ち上げ、それぞれミャンマー、マレーシア、インドネシア、タイ、中国などの慈済ボランティアに、利用可能な資源を確認してもらった。各国において物資の準備は急ピッチで進んだが、それもミャンマー国内に届いてこそ意味を持つ。その数日間、梁さんと同僚たちが最も心配していたこと―それは、ミャンマー政府が国外からの人道支援物資の受け入れを許可するかどうか、また、国内に届いたとしても、現地の慈済人自らがそれを受け取り、住民に直接配付できるかどうかという点であった。

準備中の物資には、福慧ベッド、毛布、蚊帳、テント、保存食などが含まれていた。これらの多くは、屋外で野宿を余儀なくされている被災者を想定し、雨風や地表からの湿気と熱、蚊などを防ぎつつ、安心して休める臨時の避難所を提供するためのものだった。

地震発生後、多くの人が街角や近隣の空き地で寝泊まりしていた。姜さんは、物資を配付していた時、夜間に蚊などに悩まされる問題に気づいたが、ほとんどの人はテントもなく、地面に毛布を一枚だけ敷いて寝ていた。しかしその頃、天気予報ではサイクロンの接近が予想されていた。予想外だったのは、四月五日夜八時、マンダレーで大雨が降り始めたことであった。姜さんは、「ああ、ひどい雨だ。被災者たちは、どうなっているのだろう……」と、気が気ではなかった。

各国で物資の準備が整っても、それをミャンマーに送ることができるかどうかは、四月三日まで不透明だった。マレーシアのボランティア、張済玄(ヅァン・ジーシュェン)さんは、二〇〇八年にミャンマーを襲ったサイクロン・ナルギス以来、長年にわたりミャンマーに寄り添ってきた。震災のニュースが伝えられた日、張さんは政府機関に勤める友人から、マレーシア政府がミャンマーに物資を送る計画を立てているとの情報を受け取った。張さんはこの重要な情報をただちにマレーシアの慈済チームに報告し、物資の申請と人員動員の手続きを開始した。

今回の軍用機による輸送は、国と国の交渉次第であり、関係機関はなかなか出発日を確定することができなかった。言い換えれば、各国・地域の慈済人が救援物資を揃えたとしても、もし他の民間組織がミャンマーへの救援物資の輸送を申請したらどうなるのだろうと、ただ落ち着かない気持ちで待つほかにすべはなかった。

4月11日、ボランティアたちはザガイン市で災害調査を行った。トゥエ・トゥエ・ルウィンさんは兄と姉を失った悲しみを隠せなかったが、それでも他の被災者に米を寄贈した。(撮影・郭威陽)

複数ルートで被災地を調査

李金蘭さんは、四月一日にミャンマー南部のヤンゴンに戻った。地震発生から五日目の四月二日、李さんとボランティアの郭宝鈺(グォ・バオユー)さん、温斯郎(ウェン・スーロン)さんの二人はグループを率いて、現地調査のためにマンダレーに入った。通常であれば車で八時間ほどの道のりであったが、地震によって道路が陥没し、損壊していたため、到着までに十三時間を要した。マンダレー空港およびマンダレーへ通じる道路の損壊で、救援活動に必要な人員や物資の輸送時間が大幅に増加したことは間違いなかった。

現地調査チームの主な任務には、マンダレー各地区の被害状況とニーズを全面的に把握することに加え、病院や寺院などの重要拠点を訪問することだった。ミャンマーの寺院は、災害時には宗教施設であるだけでなく、地域の避難所や炊き出し場としての役割も担っている。しかし、今回の地震では多くの寺院が被災しており、寺院の側に対しても支援が求められていた。證厳法師は弟子たちに、被害の大きかった地域のみならず、寺院、孤児院、介護施設やシェルターなど、見過ごされがちな街の片隅にも足を運ぶよう、特に念を押した。

国外からの物資はまだ届いていなかったが、ミャンマーの慈済ボランティアは、地震発生から三日以内に、大量の物資を配付するなど、すでに多くのことを行っていた。姜さんは、それまで慈済ボランティアではなかったが、慈済に協力して、被害の深刻な地域や病院に、約四千人分のパン、飲料水、スポーツドリンクなどの慈済の物資を届けた。また、ミャンマーの慈済ボランティア、林治民(リン・ヅーミン)さんとその家族も、現地で二百五十個の弁当を災害救助の最前線で活動する救助隊員たちに提供した。

林さんと、二〇〇八年のサイクロン以降、慈済に協力しているミャンマーの実業家・林銘慶(リン・ミンチン)さんの二人は、国外からの物資をミャンマー国内に搬入するための重要な役割を担った。

インドネシアの慈済は、当初、インドネシア軍の協力により四月三日に、発電機五台と生活用品千セット以上を送る予定だったが、その後、計画が棚上げとなったことを知らされた。物資の準備を懸命にしていたボランティアたちは、当然ながら落胆を隠せなかった。何より悲しかったのは、この物資がミャンマーの被災者の助けにならなかったことであった。

一方その頃、マレーシアの慈済チームはひたすら通知を待ち続けていた。最初は四月二十三日とされていたが、四月十二日に早まり、最終的に四月七日に決まった。通知が届いたのは四月三日で、各地から必要な物資を調達し、輸送し、搭載するまでには、残された時間は三日しかなかった。ボランティアたちにとって、まさに時間との闘いであった。

第一陣の物資はマレーシアから

二十一人のボランティアが、ケダ州にある慈済人・劉炳坤(リュウ・ビンクン)さんのゴム加工工場に集結した。彼らは福慧ベッドを一台一台高く積み上げ、工業用フィルムで梱包して固定した。工場で働いていた二十人のミャンマー人スタッフも、これらの物資が自国へ運ばれると知り、終業後も進んで運搬を手伝った。

慈済チームは物資をマレーシア空軍基地に届けると共に、赤十字や他の慈善団体とスペースを調整した。四月七日早朝、最終的に軍用機への積載が許可されたのは、五百二十台の福慧ベッドのうち、八十台のみであった。「幸運にも、六百九十枚の毛布はすべて載せることができました」と張さんは明るく振り返った。目まぐるしく変わる状況にも、ボランティアたちは感謝の心で対応するのを忘れなかった。

今回の物資は、ミャンマーのネピドー軍用空港に到着した。マレーシア支部の郭済縁(グオ・ヅァイユエン)執行長の仲立ち、そして、林銘慶さんとミャンマー赤十字社社長との調整を経て、ネピドー赤十字本社副社長の丁町皚(ディン・ディンアイ)医師の協力で通関手続きを完了し、慈済に引き渡され、慈済が直接配付計画を実行した。

林銘慶さんと林治民さんは、許可を得るため、多方面の、様々な機関に問い合わせた。四月五日、慈済は外務大臣から、民間組織の名義でミャンマーに物資を寄贈するための、大筋の同意を得た。空輸する物資は、災害調査の結果をもとに、柔軟に調整された。福慧ベッド、現地で調達した折り畳みベッド、寝袋、蚊帳等のほか、ソーラーライトに、医療用防護用品、保存食と、数はいずれも千単位となった。今回の支援物資は、生活用品が中心であった。「食料品は、できるだけ現地で調達することにしました。それに、ボランティアの報告によると、他の多くのNGOも食料品を配付しているとのことでした」と、梁さんが説明した。

4月4日、福慧ベッドの第一陣が被災地に到着した。マンダレー整形外科病院の仮設入院区では、それ以降、患者たちが地面で生活することはなくなった。

この災害支援設備の開発構想は、2010年のパキスタン洪水支援に端を発する。生後間もない赤ちゃんが泥だらけの冷たい地面に寝かされていたことが、上面に通気孔があり、30センチの高さがある「福慧ベッド」を開発するきっかけとなった。福慧ベッドは人の手だけで設置でき、折りたたんで運搬できるうえ、湿気の多い環境にも対応している。(撮影・陳勇華)

毎日悲痛な物語を耳にする

震災当日五十人だった犠牲者数は、四月一日の統計では二千人余りに達し、四月中旬には三千六百人を超えた。「多くの建物がまだ手つかずで、大勢の人が瓦礫の下に埋もれたままです……」と、李さんは花蓮本部とのオンライン通話で語った。

建物の下敷きとなっている行方不明者も相当数に上り、実際の死傷者数もいまだ明らかになっていない。こうした状況が、この震災をいっそう悲痛なものとしていた。マンダレーにあるグレート・ウォール・ホテルも地震で倒壊した。マ・ラ・ミン・トゥさんは、幸運にもこのホテルから逃げ出すことができた。母親のイ・ナインさんは、三月三十日にミャンマー北部からマンダレーに駆けつけ、ホテル向かいの寺院に宿泊してホテルを見守り続けていた。マ・ラ・ミン・トゥさんの姉夫婦が、ホテル内に閉じ込められたままだったのである。

四月八日、現地調査チームがマ・ラ・ミン・トゥさんたちと出会った時、最も心を痛めている部分に話が及ぶと、彼女は堪えきれず涙を流した。自分は助かったが、姉と義兄は逃げ出すことができなかった。そのことが、彼女の心に深い痛みを与えていた。母娘は、なおも家族が見つかるという希望を抱いていたのかもしれない。だからこそ、その場を離れようとしなかったのだろう。ボランティアは、この母娘に真心と深い思いやりを込めて見舞金を手渡した。このような物語を、現地調査チームは、ほぼ毎日のように見聞きした。

ボランティアたちは手分けして、病院、寺院、孤児院、シェルターを訪問して、ニーズを聞き取った。保存食や飲料水、洗面用具、サニタリー用品など、現地で調達可能なものは、すぐに購入して届けた。特に、孤児院やシェルターに暮らす少女たちや、寺院の沙弥尼(尼僧見習い)にとっては、このような日用品の存在が大きな安心につながった。

また、福慧ベッドは、被災者、患者、そして多忙を極める医療従事者のいずれにとっても、重要な役割を果たした。地震発生後、多くの人々は屋外にむしろを敷いて過ごしていたが、四十度近くに達する暑さの中、地面からの熱気で、ゆっくり休むのは難しかった。地面から高さがあり、通気性にも優れた福慧ベッドなら、横になっても座っても快適であり、真の意味で心身を休めることができた。

間近に迫る雨季に備え、ボランティアたちは「仕事を与えて支援に代える」方式で、雇った住民に雨避けの設置作業を手伝ってもらった。テント生地や竹竿、むしろなどの資材は慈済が提供した。村人のコー・アウン・クワレさんは、震災で妻が頭と手に怪我を負ったという。被災者雇用で三万チャットを受け取った彼は、「これで妻を病院に連れて行ける」と話した。

被災地に入った最初の週、ボランティアたちは集中的に二十もの村を訪問し、住民のけがの状況やニーズを調査し、家族を失った被災者がいれば、見舞金を手渡した。そして、二週目の四月十三日から十八日にかけて、これら調査を終えた村々で、主に米や油、お見舞金などを配付した。

震源に極めて近いタダーウー郡では、約二千戸の家屋が被害を受けた。ボランティアが災害調査と名簿作成のために訪れた時、ほとんど全ての家で住民たちが瓦礫を片付けていた。四月十四日には支援物資の配付を行った。住宅が全壊した世帯や、重傷者がいる家、配偶者を失った人がいる家に対して、米、食用油、緊急支援金を配付した。住民たちは、困難がたちどころに雲散霧消したかのような笑顔を見せた。

長い仏教の歴史を誇るタダーウー郡には、古い遺跡が数多く存在している。ボランティアの郭さんは、災害調査に訪れた際に沿道の寺院がことごとく倒壊しているのを目の当たりにし、深い悲しみを覚えた。地震がこの地の歴史文化を奪い去ってしまったかのように思えた。

古い寺院は、文化と宗教の象徴であると同時に、観光資源でもあり、地域の人々にとって重要な収入源であった。震災後の復興には資源が必要だが、人々の暮らしは地震によって打撃をうけていた。

マレーシアのボランティア・王さんは、十年余りの間、ミャンマーで大規模な自然災害が発生するたびに、現地で災害援助に駆けつけた。長年ミャンマーの人々と接してきた彼は、彼らが非常に善良であると感じていた。「彼らには欲がありません。見舞金を受け取ると、いつもこう言うのです。『すみません。これまで生活にはそれほど困っていなかったのです。できれば、ご支援をいただかずに済めばよかったのですが……』」。王さんは、「このような善良な人々が、よりによってこれほど多くの苦難に見舞われるとは……」と嘆息した。

配付と同時に、緊急援助物資の輸送にも希望の光が差し込んだ。慈済マレーシア・セランゴール支部は、国連人道支援物資備蓄庫によって手配された第一便のチャーター機で物資を送り、四月中旬、マンダレーに到着した。また、同時に第二便も出発した。世界二十以上の国と地域にいる慈済ボランティアたちも、同時に募金活動を開始し、これを支えた。

四月十八日、現地調査チームは緊急援助物資の配付を終え、ボランティアたちは次々とヤンゴンへ戻った。現地の状況も、ある程度把握できた。次なる課題は今後の中長期支援の計画を立てることだが、その行方には不安が残った。ミャンマーは、長年にわたり内戦状態にある。今回は被害の深刻さを受け、軍事政権と抵抗武装勢力が停戦協定を結んだが、その期間は四月二日から四月二十二日までと限定的であった。

停戦協定が終了した後、慈善団体が地域復興に関与できるかどうかは、まだ誰にも分からなかった。まして、歴史遺産の修復作業に関与できる見通しはまったく立たなかった。慈済にできるのは、この目の前にある貴重な平和の時間を無駄にせず、痛みと悲しみを嫌というほど味わった人々に、支援を届けることだけであった。

(慈済月刊七〇二期より)

概算で3千棟余りの宗教建築物が、地震により被害を受けた。寺院は信仰の拠り所であるだけでなく、地域における慈善活動の中心でもあり、震災後には身寄りのない人々を受け入れていた。マハガンダーヨン僧院では、僧侶たちが屋外で野宿していた。ボランティアは資材を調達し、仕事を与えて支援に代える方式で、住民に仮設宿舎と遮水シートの雨避けを設置してもらった。(撮影・郭威陽)

アイイェイクモン寺院が設立したアイイェイクモン孤児院(Aye Yeik Mon Orphanage)では、宿舎の損傷が激しく、100人の孤児のうち半数が空き地で野宿していた。幸いにも院内には食料の備蓄があった。ボランティアたちはパンを提供し、状況を調査したうえで雨避けを設置した。(撮影・郭威陽)