娘は、幼稚園に通っていた頃は友達と仲良くしていましたが、小学校に進学すると、怒りっぽくて、同級生とよくケンカをする、と先生に注意されたため、カウンセラーの指導を仰がざるをえなくなりました。なぜこんなに大きく変わったのでしょうか?

答:隣の若い夫婦の娘さんは一人っ子で、とても人見知りして、近所の人と出会うと両親の背後に隠れてしまいます。母親は、この子が仲間外れにされることを心配して、三歳から幼稚園に通わせ、団体生活をさせました。初めの頃は、娘さんの行きたがらない声を聞きましたが、三カ月が過ぎた頃には、学校の面白い出来事を娘さんが話すのを耳にするようになり、そして、娘さんが隣に住んでいる同級生の家へも遊びに行くようになりました。人付き合いが好きになり、他人に自分の気持ちを伝えることが好きになったのです。

現代社会は少子化が進み、一人っ子の場合は家庭生活では、兄弟とのやりとりに欠けています。その上、同年齢の子供との交流経験がなければ、良い人間関係を築くのは容易ではありません。一人っ子がそれぞれの成長段階で良い人間関係を築けるよう手助けするには、どうすれば良いのでしょうか。両親にとって、これは大きな課題です。

群を抜くキーポイント

感謝と分かち合いを学ぶ

私と一緒に運動をしているお婆さんが、孫の世話をする際の重点を教えてくれました。

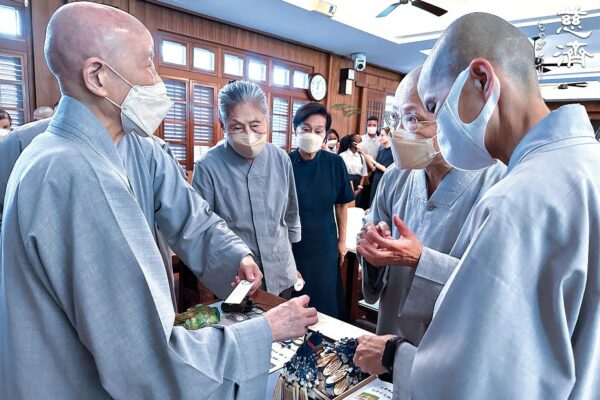

「学校の成績は普通でいいけれど、感謝することと分かち合うようになることを孫に言い聞かせています」。そして、「人生では多くの難関に遭遇するので、普段から人付き合いが良ければ、その時は、誰かが手を貸してくれます」と付け加えました。お婆さんは智慧のある教育者です。何故なら教育専門家の黄美鴻(ホワン・メイホン)女史も同じように、「人とのやりとりを覚え、コミュニケーションと協調性を学ぶことが、子供が群を抜くキーポイントになるのです」と言っています。

子供と毎日、「どうぞ」、「ありがとうございます」、「ごめんなさい」、「お願いします」が口から出るよう練習させています。細かいことですが、良い人間関係を築くためには欠かせません。親が家庭でいつも、分かち合いと助け合いの模範を示すことも大事です。たとえば、卓上ゲームを通してそれらを育てることもできます。ゲームによっては協力し合って、やっとミッションを達成できるものがあり、交代と待つという観念もその過程で学ばせることができます。

一人っ子に最も欠けているのは、分かち合い、交代、協力であり、これらを身につければ、人間関係は大きく改善されます。

他人の気持ちを汲み取る

拒絶されても気にしない

担任から子供が怒りっぽくなったとか、クラスメイトとよく喧嘩するといった報告を受けた場合、両親は先ず子供の気持ちを汲み取ってあげるべきで、その後で子供自身の考えを話してもらい、正しい方向に導いてあげるのです。たとえば、子供が「仲のいい友達が放課後に他の友達と遊んでいるけど、僕と遊んでくれないので、腹が立ったんだ。とても悲しかった」と訴えた場合、両親は子供が相手の立場に立って考えてみるよう、導いてあげるのです。「君の友達はその時、ブランコではなく、滑り台で遊びたかったのかも知れないし、室内に居て、他の友達と本を読みたいと思ったのかも知れないしね」と。

このように導きながら、拒絶されることはよくあることなのだと子供に納得させるのです。「拒絶されるのは自分のせいではない」こともあるのです。このように考えることができるようになれば、自己評価をより高めることができます。

現代人の生活にパソコンとスマホは欠かせないものであり、親子なのにSNSでコミュニケーションを取っているという話まで聞きます。そういう子供は面と向かって他人と接触する練習をしていないので、コミュニケーションや交流、分かち合いが身に付かないのは当然です。ましてや良い人間関係を築くのは難しいでしょう。

子供には、誠意と感謝の気持ちで人に接することを教え、へつらうのではなく、分かち合うことを学ぼうとする時、細心に相手を思いやれば、自ずと魅力的な人間になり、日常生活に気心が知れた良い友達ができるようになります。

(慈済月刊六九五期より)