交通不便な村であれ、都会のスラム街であれ、電気、水道、衛生関係のインフラは程度の差こそあれ、不足状態にある。そこで、慈済は、物資に限らず、環境衛生、教育、健康などの面でも支援している。住民にとっては生活再建の希望であり、今まさに変化が起きつつある。

児童自立支援施設の教師たちは学校の裏に椰子の苗を植え、その収入で祝福の贈り物を購入し、矯正施設から出所する若者たちに贈っている。たとえ運営資金がいつも不足がちでも、子供たちに希望を与えたいと願っている。(写真提供・慈済アメリカ総支部)

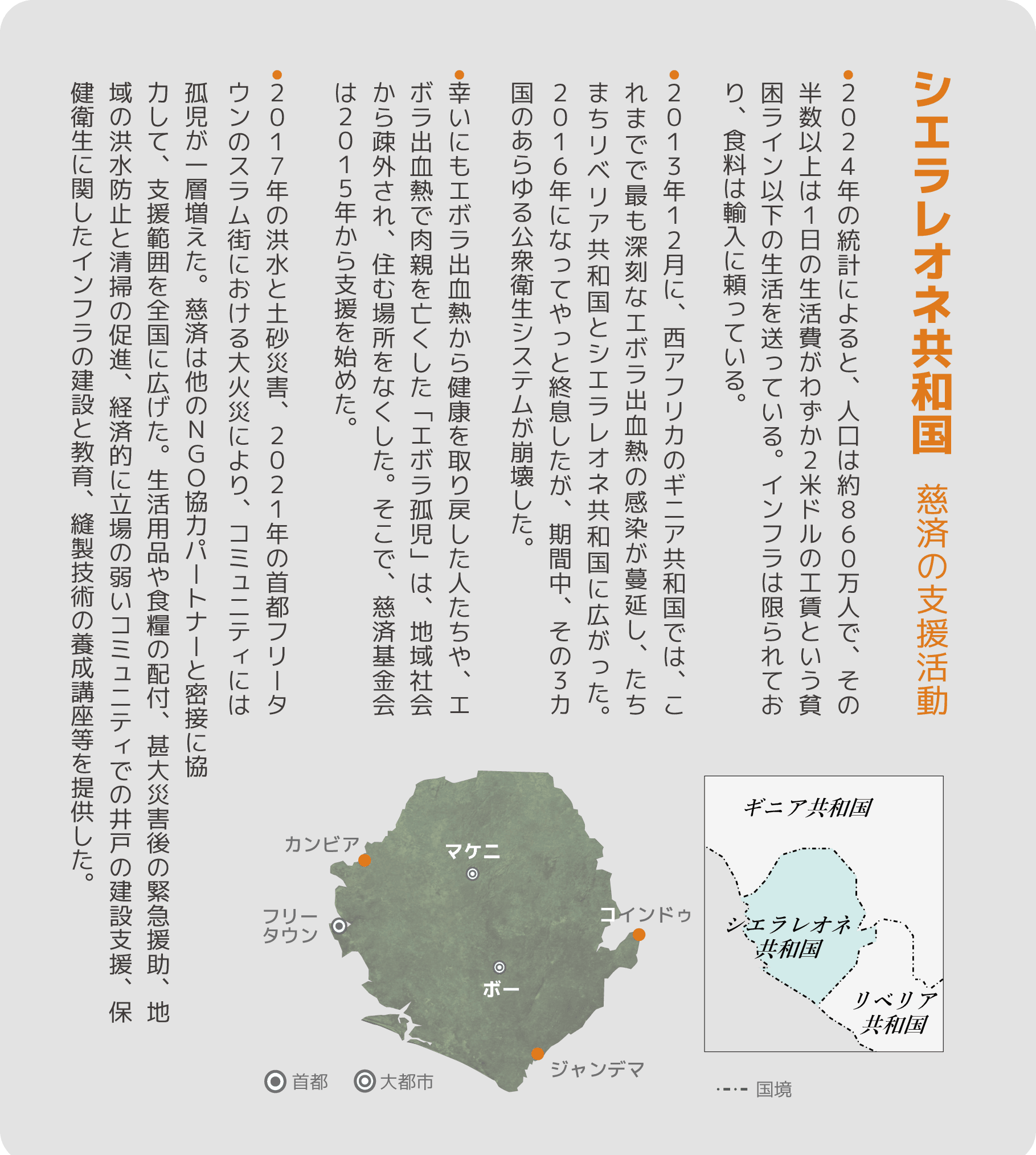

私たちは二月七日に花蓮を出発し、二十五日に台湾に戻った。アフリカ最西端のフリータウンを出発すると、最東端のコインドゥ、最北端のマケニ、最南端の村、ジャンデマを回り、毎日時間を惜しんで恵まれないコミュニティに向かい、孤児院や青少年矯正施設、老人ホームなどを訪ねたほか、ボランティアの養成講座も開いた。グラフトンの障がいのある人のコミュニティでは、井戸が掘られた後の使用状況を視察し、女性向けの縫製訓練クラスの生徒から、一年間の訓練を経て手作りした洋服をプレゼントされた。

慈済の事務所はフリータウンのカリタスパーク内にある。小さいが清潔で、何よりも屋内にトイレがあり、水も流せるのだ。シエラレオネではなかなか見られない。フリータウンの道路はアスファルトで舗装されているが、一旦道を曲がって田舎に入ると土や砂利の道になり、車はかなり揺れた。一般の家には必ずしも電気が通っておらず、せいぜいソーラーパネルで照明一つが付くぐらいで、夜は携帯電話で録画することもできなかった。

クルーベイのスラム街では、かつてはゴミで溢れかえっていた土地がきれいになり、サッカー場になっていた。それは、地元の人々が変化を渇望し、努力していることを表していた。

私たちが訪ねた所ではどこでも、人々は慈済の支援、特に子どもたちへの関心に感謝していた。児童自立支援施設の教師たちは、六年を経て、慈済人が再び訪れたことをとても喜んだ。そして彼らは、慈済の食事が大好きで、朝食に五穀粉や香り高い米が昼食と夕食に提供され、子どもたちがお腹を空かせなくてもよくなった。子どもたちは急いで寮に戻り、ベッドからエコ毛布を取ってきて体にかけ、寝る時はとても気持ちいい、と話してくれた。

教師と生徒たちは、学校の裏にココナッツの苗木を植えていた。その鉢植えの収益で祝福の贈り物を購入し、矯正施設から出所した若者たちに、正しい道を歩み、再び矯正施設に戻らないようにという願いを込めて贈っていた。

慈済は二〇一七年から、聖子イエスの侍女修道会が経営する、セントメアリーズ臨時ケアセンターに、五穀粉、衣類、靴などを提供し、コロナ期間中も続けた。車を降りると、どこかがとても違うように感じられた。予想していたほこりや煙がなく、新鮮な空気と清潔な床に、修道女たちの心配りが感じられた。昼寝から目覚めたばかりの子どもたちが、一人ひとり出てきて私たちを出迎えた。他の収容施設のような警戒心を持った緊張感はなく、はにかんだような笑顔を浮かべ、リラックスした雰囲気が漂っていた。

この十年間、初期の高雄ボランティアによる物資の梱包に始まり、コロナ期間中はフィリピンのボランティアが防疫物資を準備し、アメリカのボランティアや職員も投入していた。昔の写真を振り返ると、当時の子どもたちは、今では自分より小さい子どもの世話ができるようになっていた。この十年間、バトンを引き継ぐのは容易ではなかったが、子供たちの成長を見るととても嬉しくなった。

(慈済月刊七〇二期より)