2019年春、サイクロン・イダイが東アフリカ3国を襲った。モザンビーク・ソファラ州のテントエリアで、慈善組織の炊き出しを子どもたちが待っていた。(撮影・蕭耀華)

異常気象、地域間の衝突、インフレの深刻化によって食糧不足のリスクが増大しつつある。命を守るための食料援助など慈善支援は、万難を排して行わなければならない。

食に余裕が出るようになれば、「腹八分にして二分で人助け」することも、より多くの人を飢餓から救うこともできる。

【慈済の活動XSDGs】シリーズ

食糧不足で起きる災害を防ぐ

文/葉子豪

訳/高雄外国語チーム日本語組

気候変動により壊滅的な飢餓に直面しているマダガスカル。子どもたちは深刻な栄養不良に陥っている。(写真提供・慈済基金会)

国連が初めて「気候変動による飢饉」と位置づけた国が、アフリカ南東部のインド洋に浮かぶ島国マダガスカルである。マダガスカルは四年間続いた干ばつによって農作物が不作になった。その上、二〇二二年一月下旬から立て続けに四つのサイクロンに襲われ、その規模も頻度も過去の平均値を上まわっていたため、被害はさらに広がった。

飢饉はどれほど深刻だったのか。現地の人は生き延びるためにイナゴを捕まえ、野生のサボテンを食べたりして空腹を満たし、靴を作るための革まで煮て食べたが、飢饉は深刻化する一方だった。乳飲み子を抱えた母親は栄養不足で母乳が出ず、産着にくるまれた赤ちゃんは痩せ細って骨と皮だけになっていた。マダガスカルでは何万という人が餓死寸前になった。

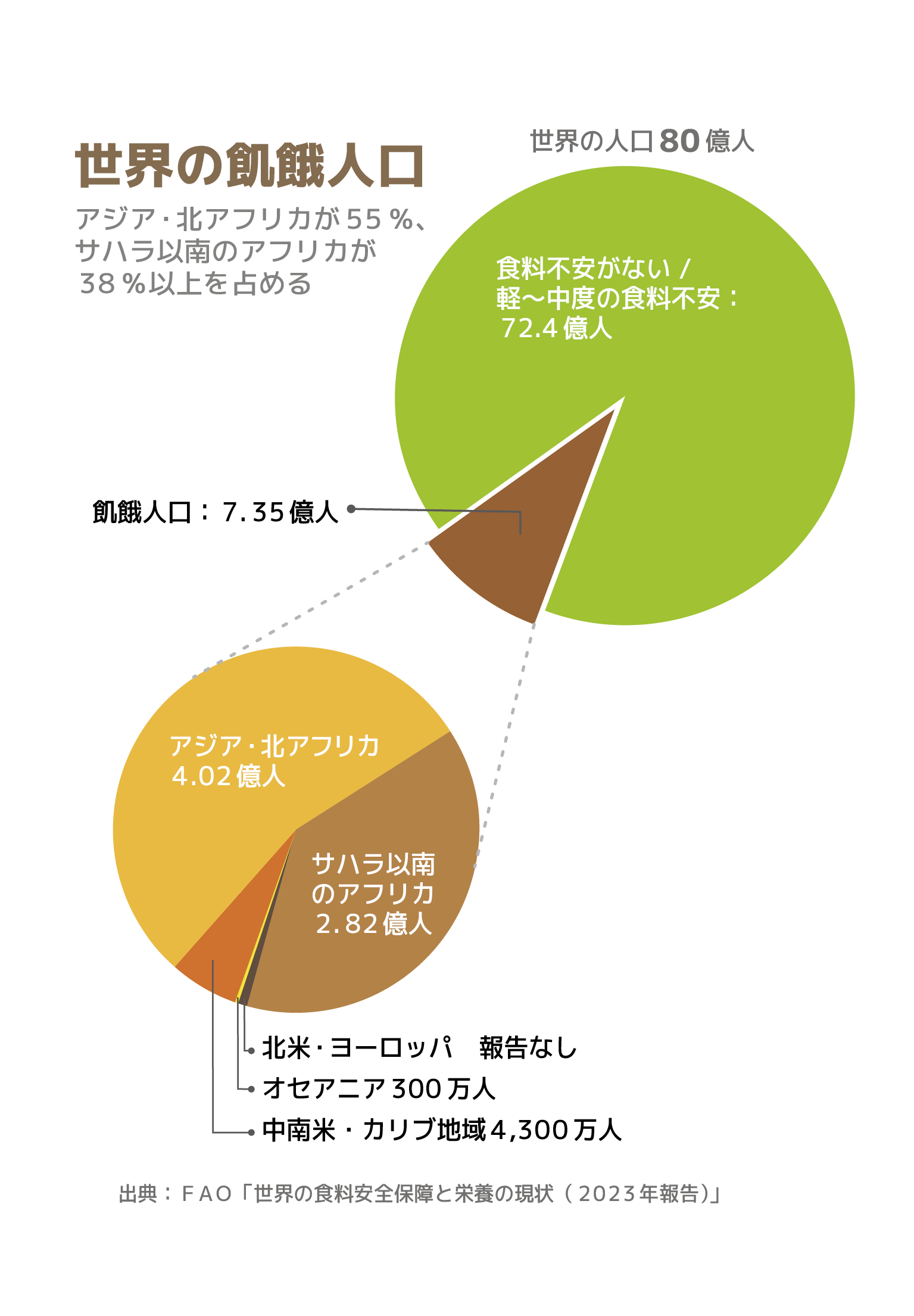

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の十七項目のうち、「貧困をなくそう」に続いて二番目に挙げられているのが「飢餓をゼロに」である。現在の世界の食料事情を見ると、八十億の人口のうち六割の約五十億人が十分な食料を得ている一方、依然として極めて深刻な飢餓が存在している。

国連の統計によると、二〇二二年現在、世界で二十四億人が重度または中程度の食料不安にあり、七億三千五百万人が慢性的な食糧不足に直面している。また、気候変動が深刻化し、戦争や武装衝突が多発するにつれ、食糧不足を背景とした人道危機は今後ますます深刻化すると見られている。

延べ千七百万人が台湾米の支援を受けた

マダガスカルにおいて、慈済基金会は現地のライオンズクラブと共同で食料支援を行った。二〇二二年四月には南部のマナンジャリ(Mananjary)地域の四集落で千四百六十世帯に食料と日用品セットを配付した。慈済にとっては初めてのマダガスカルでの活動で、SDGsの「飢餓をゼロに」の目標に対応している、積極的な取り組みでもあった。

二〇二三年、船でマダガスカル島に到着した百二十トンの台湾産白米は、三日間かけて泥道を揺られ、カヌーに積まれて南東部と南部へ運ばれた後、計十回の配付によって四千九百七十三世帯の二万五千人に手渡された。

四十度を超える灼熱の太陽の下、憔悴した住民の頬に笑みが浮かんだ。女性たちは二十キロの米と栄養補給セット、とうもろこし、ピーナッツ等を頭に載せ、数時間歩いて帰宅するのも厭わなかった。何しろ、ようやく食料が手に入ったのだから。配付を取り仕切ったライオンズクラブ副会長のユージニーさんは、住民に物資の由来を説明すると共に、彼らに合掌を教え、遠い島からこの島に手を差し伸べてくれた支援者に「慈済の皆さん、ありがとう!」と感謝した。

マダガスカルでは、二千八百万余りの人口のうち七割が貧困線を下回っている。慈済ではその後も食料支援を継続し、今年は二百四十トンの台湾米を贈る予定だ。

「台湾政府農業部農業署がこれまで二十一年間にわたり愛の米を提供してくださったおかげで、途上国の被災者や貧しい人々に生きる希望を与えることができました」。国際援助事務を統括する慈済基金会の熊士民(シオン・スーミン)副執行長が、政府の備蓄米を利用した国際援助の成果について説明した。

台湾政府が、国際支援を行う民間団体を対象に備蓄米の無償申請を開放して以来、慈済は二〇〇三年から二〇二三年までに十五万四千トン余りの台湾米の輸出を申請し、国連により中程度から最悪レベルの食糧危機リスク国と位置づけられている十七カ国を含む計二十カ国の、延べ千七百八十九万人に届けた。

二〇二四年に慈済が申請した備蓄米は、アフリカと中米を合わせた十の国と地域に届けられる予定だ。中米の支援対象国のうち、最も状況が深刻なのは、武装組織による暴力事件が多発しているハイチだ。慈済では貧しい人々の手に無事に食糧が届くよう、以前より提携関係にある現地の台湾企業を通じ、軍や警察、政府機関の協力を得て通関から配付までの日数をできるだけ短縮し、順調に配付できるよう図っている。

「これまでにアフリカ五十五カ国中、三十六カ国で支援を行っており、現在も十三カ国で継続的に支援を行っています」と話すのは、慈済基金会宗教処海外慈善チームの楊琇光(ヤン・シュウグァン)さんだ。海外支援は現地の文化に沿って、輸送による環境負荷を考慮し、近年では支援物資に現地調達の割合を増やしているという。

例えば、慈済が三十年以上にわたって支援を行ってきた東アフリカのエチオピアでは、一億二千万の人口のうち三百万人が内戦や干ばつにより難民となっており、慈済は二〇二二年から難民に食料セットを配付し、二〇二三年五月にはキドミア協会(KIDMIA MAHIBER)と協力して、南部の干ばつ被害地を支援したが、この際の支援物資はアフリカ現地で調達したものである。

種籾を提供して農耕再開を支援

SDGsの目標2「飢餓をゼロに」のターゲットには、全ての人が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにすること、栄養不良を解消すること、また食料の生産性を上げ、小規模食料生産者の所得を増加させることなど、持続可能な農業に関する項目が含まれている。食糧不足や食料価格の高騰に直面している国々にとって、食料援助は飢餓を緩和する恵みの雨ではあるが、それだけではなく、地元の食料自給率を高め、農業生産力を維持することで、食料危機へのレジリエンスを強化することも可能だ。

慈済では食料の緊急支援に加え、現地の条件やニーズに沿って、種や肥料、灌漑設備などで農耕の再開を支援している。熊副執行長は、「慈済は地域の環境や生活文化、気候風土が農耕に適しているかどうかを丹念に調査しています。農村であれば当然農業の方面からアプローチすることになります」と簡潔に説明した。

話は一九九一年に遡るが、慈済が最初に中国華東大水害の災害支援をした時、證厳法師は災害支援チームに、食料支援に加え、農民に種籾を提供するよう指示した。実った米は食料になるだけでなく、翌年の種にもなるのだ。

一九九四年にカンボジア西部が干ばつと洪水災害に見舞われた際は、米や穀物の種の他、百台余りの給水ポンプを各被災地に送り、川の水や溜まり水を汲み上げて、涸田を灌漑することで、田植えに間に合わせた。ポンプや種の支援は、被災地の農業再生につながったことから、一九九五年四月、カンボジア内政部副大臣の何速将軍が復興した農地で収穫された米を携えて静思精舎を訪れ、支援を受けた農民に代わって謝意を伝えた。

また、二〇〇〇年以降に行われた国際災害支援のうち、二〇〇八年にサイクロン・ナルギスに襲われたミャンマーに対するその後の農業再生および農村活性化は、飢餓や貧困の解消におけるモデルケースと言えるだろう。

慈済ミャンマー連絡所現責任者の李金蘭(リー・ジンラン)さんは、災害後の被害調査時の光景を今も忘れられないと言う。被災した農村は一面の廃墟と化し、生き残った農民たちは家も耕牛も失い、農地さえも高潮による塩害を受けていた。海外からの資金援助がなければ、農民たちは土地売却の波に巻き込まれていたはずだ。幸い慈済がすぐに早熟の種籾や肥料を無償で提供したので、農民たちは、被災と借金の二重苦に陥ることなく、農地を再生し、故郷を復興することができた。

慈済人は災害調査と物資の配付を同時に行い、村人たちに「一日に五十銭を貯めて善を行う」という慈済の「竹筒歳月」の精神を紹介した。しかし、農民の生活は苦しく、貯金する余裕などない。その時、農民の一人が「代わりに毎日一つかみの米を貯めてはどうか」と提案した。こうしてミャンマー特有の「米貯金箱」が誕生したのである。

「一つかみの米で人助けができると聞いて、それなら簡単だと感じたのでしょう。村のほとんどの人がこの活動に参加してくれたのです。集まった米で村の貧しい人を助けることができました。農民自身だけでなく、より貧しい人たちも食料不足を免れたのです」と李さんが言った。

飢餓をなくすための取り組みの1つに、農村における食料生産力の向上がある。慈済は多数の国において、種子の提供や灌漑設備支援といった災害後の農耕再開を支援している(撮影・蕭耀華)。

2023年10月、大洪水が起きたミャンマー中部。今年2月、慈済は被災地のオッカンで施肥の時期に間に合うよう肥料を配付した。慈済から肥料を受け取る農民(撮影・パイオ・パイエ・アウン)。

二千人で農業用水を運ぶ

「米貯金箱」活動を通じて、ミャンマーの村人たちの間には「腹八分にして二分で人助け」という考え方が広まり、貧富にかかわらず善行するようになった。また、慈済人は人種、文化、食習慣の全く異なるアフリカでも菜園や農場を開拓し、その収穫でより支援を必要としている人々を助けている。

例えば、東アフリカのモザンビークでは、二〇一九年のサイクロン・イダイ被害の後、現地の慈済ボランティアは首都で行われていた農耕による支援方式を中部の被災地ソファラ州ニャマタンダ郡メトゥシラに広げた。メトゥシラの「大愛農場」は当初たったの二ヘクタールしかなかったが、それにもかかわらず、千人以上が自発的に慈善農耕に参加してくれた。

用水路が整備されていないモザンビークでは、農地に撒く水は人力で運ばなければならず、高齢で水を運べない農民も少なくないため、彼らは無償で土地を慈済に貸した。慈済モザンビーク連絡所責任者の蔡岱霖(ツァイ・ダイリン)さんは、「ニャマタンダ郡では二千人余りのボランティアが水汲みネットワークを作り、井戸や川で水を汲んでは農地に撒いてくれます。本当に多くの人が力を合わせています」と賞賛を込めて言った。

「大愛農場」では野菜や果物が豊かに実っている。アフリカ人にとって欠かせない主食のとうもろこし以外に、かぼちゃ、トマト、さつまいもの葉などビタミンが豊富な野菜類もあり、大きなピーナッツはタンパク質や油脂の重要な供給源である。

元々は貧しい人たちを助けるために開拓された農場だったが、予想外だったのは、二〇二〇年四月以降、新型コロナの流行によって全国が緊急事態に突入したことだ。都市でロックダウンが開始され、仕事がなくなった人々は故郷に帰る他なかった。メトゥシラの大愛農場で栽培された野菜や果物は、折良く帰郷者の生活を支えるのに役立ったのである。

「今年から新たに十六ヘクタールでとうもろこしの栽培が始まりました。これは初めての主食用作物の大規模栽培になります。収穫は売り物になるのではなく、とうもろこし粉にして小学生の給食にすることを、農場ボランティアたちは皆知っています」と蔡さんは説明した。

ニャマタンダ郡には慈済の支援で建設されたホアキン・マラ小学校がある。この小学校では、貧しい家庭の子どもたちはお腹が空いて授業に集中できず、学校を休むことも多かったという。

「去年から温かい給食の提供を始め、今年は週二回に増やしました。大愛農場の収穫だけでは五百人以上の児童の給食の半年分にしかならず、残りは依然として台湾の愛心米に頼っていますが、自給自足を目指して頑張ります」と蔡さんは誓った。

一粒のとうもろこしが命を救う

アフリカ最南端、南アフリカ共和国のダーバン市では、現地ボランティアが各地区に設けられた二百カ所余りの炊き出し場所で、孤児やお年寄りなどに温かい食事を提供している他、大愛菜園も運営している。

「私たちは現地ボランティアを通じ、援助を待つのではなく自分たちで動くよう地域に働きかけています。努力さえすれば自力で野菜の栽培ができるだけでなく、他の人に分け与えることもできるのです」。

こう語るのはダーバン市在住の慈済ボランティア袁亜棋(ユエン・ヤーチー)さんだ。菜園の普及状況に関しては「正直に言って思うような成果は出ていない」と袁さんは言う。周辺の国に比べて経済状況の比較的良い南アフリカでは、低所得者は政府や慈善団体から支援を受けられる。長い間、支援を受け続けてきた彼らは「援助依存」に陥っていたのである。地域の若者たちに働きかけることができなかったので、現地の中高年女性ボランティアたちが慈済青年ボランティアと共に畑を耕し、採れた野菜や「愛心米(支援米)」で炊き出しを維持している。

「全ての地区が自力で農業を営むようになってほしいと思います。そうすれば、援助依存を断ち切ることができます。現地ボランティアには、これこそが證厳法師の精神であり、精舎の師父たちが『一日働かねば、一日食せず』の精神の下、農業や手工業で生計を立て、さらに人助けをしたのが慈済の起源なのだと話しています。この精神が伝わることを願っています」と袁さんは気持ちを込めて懇ろに語った。

この精神は同じアフリカの国マラウイに伝わった。慈済の呼びかけに応じ、ブランタイア市では七集落の農民五十人が農耕プロジェクトに参加してくれた。慈済はとうもろこしや大豆の種を提供し、彼らの自立を支援した。

六十歳のアニーさんは二〇一九年に慈済に加わった。彼女は一・五ヘクタールの農地を持っており、とうもろこしを栽培していたが、今年はエルニーニョ現象による雨不足で、たったの三百五十キロしか収穫できなかった。それにもかかわらず、彼女はそのうち百キロを寄付したのである。心配したボランティアは「ただでさえ少ない収穫を寄付してしまって、生活は大丈夫なのですか」と尋ねた。

「慈済がくれた種がなければ、今、私たちの手には何もなかったでしょう。私はもう必要なだけ持っています。ですから、感謝の心で、この愛をより多くの人にシェアしたいのです」。

アニーさんも、また同じくとうもろこしを寄付した現地ボランティアのステラさんも、異口同音にこう答えたのであった。おしなべて貧しいこの地域で、この愛はより多くの人を飢餓から救っている。

食料システムの転換で全人類を救う

二〇二三年、COP28国連気候変動枠組条約第二十八回締約国会議において食料問題が初めて焦点となった。また、今年六月ドイツで開かれたCOP29の事前ミーティングでは、食料システムの転換を年末に開かれる大会の重要議題とすることが確認された。この先、飢餓をなくし、持続可能な方法で世界の人口を支えるためには、食料生産量を増やすと同時に二酸化炭素の排出量を削減し、地球の気温上昇を一・五度以下に抑えなければならない。

壊滅的な飢餓を防止する唯一の解決策というものはない。とはいえ、自給力の回復、持続可能な農業の普及発展、食品ロスの削減が解決の鍵と言えるだろう。慈済では長年にわたり、貧困による食料不足に直面している国や深刻な災害が発生した国に対し、食料支援を行ってきた。まず被災者の生存を確保し、その後も飢餓の緩和と持続的な食料確保を目指し、長期的に農地再生を支援している。

これは法師のおっしゃる「種は何世代にもわたり収穫をもたらす。愛も、幾年月と続いて永遠に尽きることはない」という言葉の通りだ。物資が尽きることはあっても、人を思いやるこの愛は、尽きることはないのである。

(慈済月刊六九三期より)