大通りや路地にある様々な店の共通点、それは「愛ある商店」への協賛である。店内に置かれた竹筒の貯金箱には客の釣り銭がいっぱい入っている。中の硬貨は善意で輝き、その淡い光が集まって、地域社会の暗闇を照らしている。少しずつ積み重なれば多くなり、人間(じんかん)の苦難を救うことができるのだ。

文/葉子豪

撮影/蕭耀華

訳/高雄外国語チーム日本語組

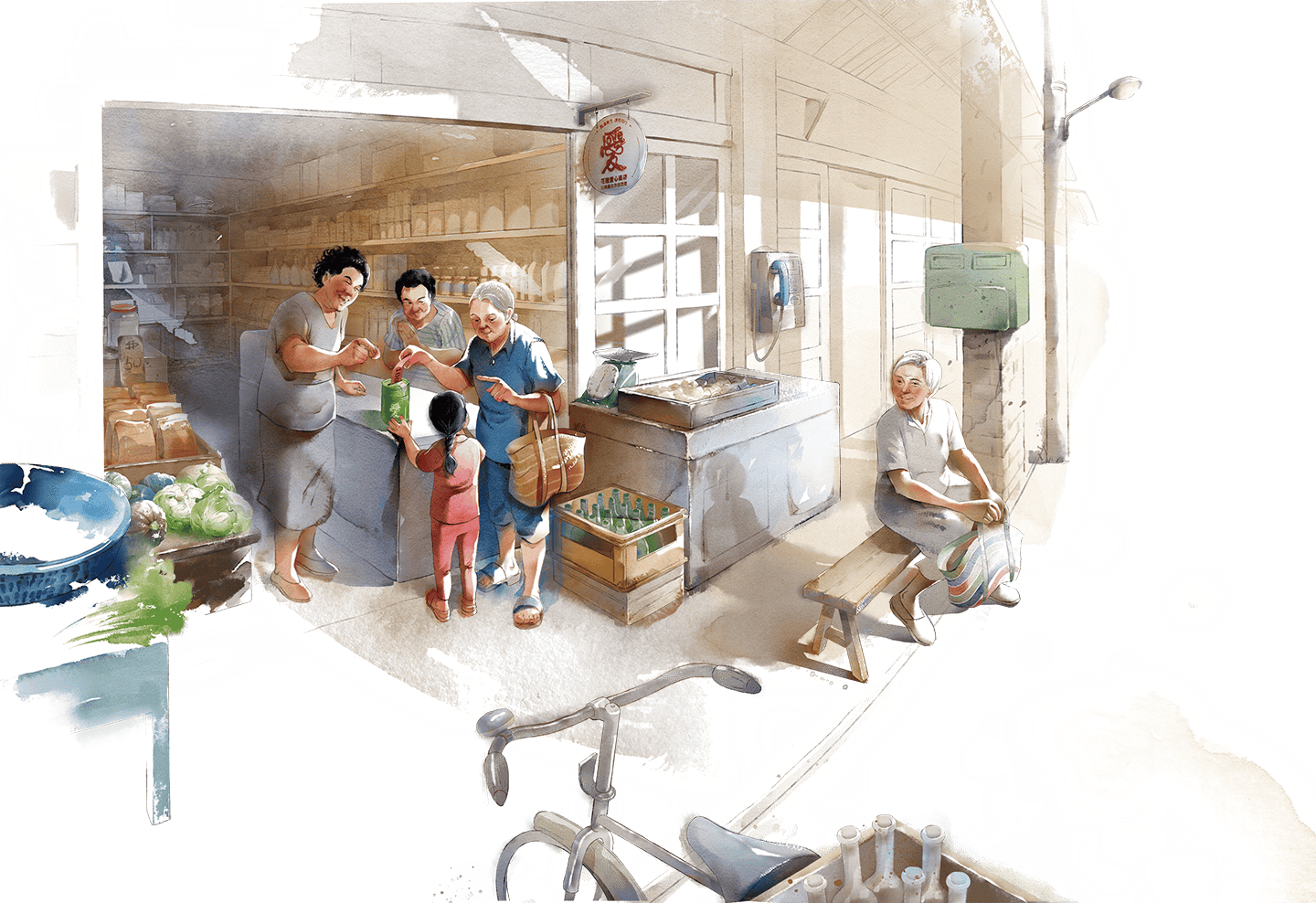

台湾全土で二万軒の店や屋台が参加する「愛ある商店」活動。

店頭に置かれた小さな竹筒に硬貨の音が響く時、そこに良縁が集まる。

街の至る所にある商店や屋台。それらは台湾の人々に便利な生活を与えてくれる。一方、店主や店員は往々にして労働時間も長く、最もきつい仕事の一つだ。忙しい商売の傍ら、台湾全土で二万軒を越える屋台や店が慈済の「愛ある商店」になり、来店客に呼びかけて共に善行をしている。

ボランティアは自主的に商店や屋台を訪れ、竹筒を置かないかと誘う。そうすれば、経営者自身や客はいつでも発心し、慈済の慈善活動を支えるために寄付できるのだ。飲食店マネージャーの江(ジャン)さんは、顔なじみの慈済ボランティアが再訪すると、数年前のコロナ下での苦労話を語った。

「大規模な宴会が禁止されて、大テーブルにも五、六人しか座れず、仕切り板も設置しなければならなかったので、本当に三年間『塩漬け』状態でした」。

より規模の大きい飲食店が何軒も泣く泣く閉店していくのを見たが、幸い自分の店は、コロナ禍が落ち着いて、客足が戻るまで持ちこたえたそうだ。

店は以前の活気を取り戻し、逆に人手不足の中で客に満足してもらえるよう、いかにサービスの質を維持するかが悩みだという。

「この三年を乗り切るのは大変だったでしょう。さすが蘆洲区の老舗ですね」

蘆洲区慈済ボランティアの蘇敏恵(スウー・ミンフウェイ)さんは、社会全体が不景気な中でも善行をしてくれた彼らに感謝すると共に、「ここのベジタリアン定食、すごくおいしいのよ」と一緒にいた仲間に勧めるのも忘れなかった。

次に、有名な母子クリニックを訪れたが、待合室は親子であふれ、院長や看護師、事務員などがとても忙しく働いていた。看護師の鄭(ヅン)さんが、クリニックを代表して慈済ボランティアと一緒に募金箱の金額を確認し、受け取り名簿にサインしてくれた。

「この竹筒は回収されたペットボトルでできているんですよ」。

「本当ですか?」

半透明の緑色をした新型の竹筒が、十二本のペットボトルからできていると聞いて、鄭さんはとても驚いていた。彼女らは一緒にひと月の募金額を計算した。合計八百元余り(約三千八百五十円)だった。すると、鄭さんはそこに千元札を一枚足してくれた。合計額は四桁に跳ね上がり、皆も一気に元気づけられた。

ある動物病院では、責任者の楊(ヤン)医師が再訪したボランティアを出迎え、一緒に竹筒を開けて、ひと月の募金額を数えてくれた。ボランティアの黄芳菱(フウォン・フォンリン)さんは月刊誌『慈済』を取り出して慈済の物語を話した。そして、各国の連絡所が載っているページまで来ると、「外国で困った時は、ここに連絡してください。現地の慈済人が助けてくれますよ」と楊医師に説明した。

楊医師は金門島の出身で、彼の祖母も金門島で慈済の活動に参加しているそうだ。「愛ある商店」に参加しないかという呼びかけに、彼は同意したばかりでなく、すぐさま数千元(約二万四千元)を寄付し、善事のために、愛ある商店を「オープン」したのである。

愛ある商店活動に参加した花蓮東大門夜市の店。来店客に慈善の寄付を募る竹筒が置かれてある

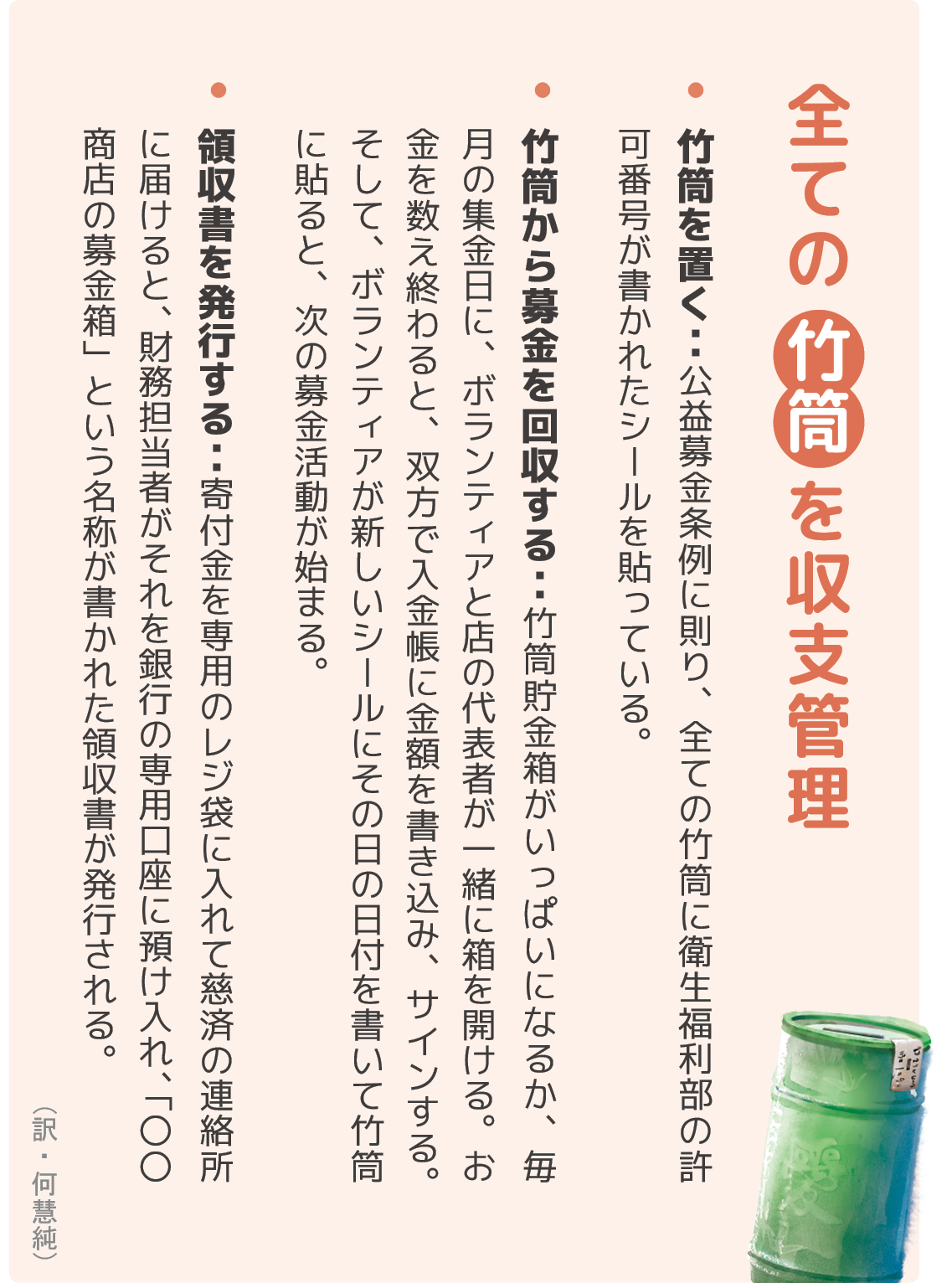

半世紀を経て、竹筒歳月が帰ってきた

「愛ある商店は架け橋のようなものだと思います。商店、来店客、それから慈済人、みんなのためになります。お金を使うたびに愛の心を実践できるのです」と花蓮慈済委員の黄秀真(フウォン・シュウヅン)さんは言う。

二〇一九年春、「愛ある商店」活動が花蓮からスタートした。黄さんは最初の一歩を踏み出した人物だ。初めは「親しい人」に声を掛けた。例えば、慈済人の子供が経営していたカフェや慈済病院の医師の妻が経営する薬局、スタッフの母親が出している干し豆腐の屋台などだ。およそ生活に関わる店を一律に訪れては、縁を逃さず、「『愛を募る竹筒』を置かせていただけませんか?」と尋ねた。

ある豆乳屋に参加してもらうために、彼女は二十一回もその店に通い詰めた後、ようやく一見「クール」な店主に声を掛けた。すると、店主は竹筒を置いてくれただけでなく、彼女のSNSを覗いては慈済の情報に「いいね!」をくれるようになった。

「社会に愛ある雰囲気を作り上げるためには具体的な方法が必要です」。

慈済基金会執行長事務室の王運敬(ワン・ユンヂン)主任は、愛ある商店活動を始めた時の初心を語った。

「初期の『竹筒歳月』の頃は、個人を対象にした点と線の活動でした。そこで私たちは、愛を募る竹筒でその精神を広げていけないかと思ったのです」。

先ず、五十八年前に證厳法師と三十人の弟子たちが毎日五十銭を貯金して、貧しい人を助けた精神を引き継ぐこと。次に、ボランティアが積極的に店へ出向いて善縁を深め、少しずつ地域での共通認識を育み、共に良いことをしようという雰囲気を作り上げること。そして、何より大切なのは、人間同士のふれあいと協力である。

王主任はさらに説明した。

「愛ある商店は、小さなホタルのような存在です。普段からこれらの店と協力していれば、大きな災害が起きた時、地域に共感の輪が生まれ、お互いに助け合う結束力が生まれます」。

店主が率先して福を為せば、来店客も喜ぶ

愛ある商店活動は花蓮の各市町村に広がり、一年後には六百軒ほどが参加するようになった。それから間もなく、新型コロナが流行したため、「出店」のスピードは緩んだが、二〇二二年後半になってようやく花蓮以外の地域に広がった。桃園、台北、高雄、新竹、彰化などの慈済人も次々と愛を募る竹筒を持って、店へ祝福を届けに行った。

「おかみさん、素敵な店ですね。小さな竹筒を置く場所をお借りできませんか?私たちに善縁を結ばせてください」。

「竹筒に音が一度響くと、ホールは金銀財宝にあふれ、二度目が響くと、良縁がここに集まります」。

台北市士林区に住む林淑真(リン・スウーヅン)さんは、二〇二二年七月に初めて愛ある商店の呼びかけをした時のことを振り返った。その日、慈済会員の店に行くつもりで家を出た林さんは、知らず知らずのうちに別の道を歩いていた。はっと気が付いて見上げると、そこは天母にある精進料理の店だった。そこで、彼女はこれも縁だと思ってその店に入った。彼女から慈済の話を聞いた店主は強く賛同し、店内に愛を募る竹筒を置かせてくれた。後日、林さんは元々尋ねるつもりだった店の人に会いに行くと、あの日は南部に行っていて留守だったことを知ったのだった。

「菩薩が導いてくれたのでしょう。道を間違えてしまったのに、すぐ賛同してくれる人に出会えたのですから」と、林さんは驚きを込めて言った。以前から非常に繁盛していたこの精進料理店は、それが縁で、台北都市圏では最初の愛ある商店となった。

一部の店は、元々慈済の会員や長年の協力者なので、新たに愛を募る竹筒を置いてもらうのは簡単だった。しかし、初めての店には丁寧に説明しなければならなかった。

新北市新荘区の慈済ボランティア高秀敏(ガオ・シュウミン)さんはある日、一軒の靴屋を訪れた。店主は冷たく言った。

「竹筒を置くのは構いませんがね、お金を入れる人がいるかどうかは知りませんよ」。

その声には幾分やるせなさが感じられた。卓上を見ると、他の団体の募金箱が置いてあった。しかし、プラスチック製の募金箱は埃をかぶり、中にほとんどお金は入っていなかった。

「店を開いて商売をする時は、お客さんが喜んでくれるように親しみを込めてあいさつするものでしょ。竹筒は人に善行してもらうためです。毎日店を開ける時に善の心を持って、あなたの心願を竹筒に込めさえすれば、自分自身への祝福になるのですよ!」と高さんは笑いながら励ました。

帰りにボランティアは再び靴屋に立ち寄った。すると、店主が「師姐(スージエ、慈済の女性ボランティアの呼称)、『商売』、うまくいったよ!」とうれしそうに話しかけてきた。その訳はこうである。

ある客が商品を値切り始めたので、店主は「うちは掛け値なしの正直な値段ですよ。お客さんも良いことをしなさいな。どうです?私がまけた分をそこの愛心竹筒に入れたら」と言った。すると、客は本当にお金を入れていったというのだ。

ボランティアにとって、浄財が集まるのはもちろん嬉しい。だが、より重要なのは、店主や来店客に毎日善の心を起こしてもらうことだ。愛を募る竹筒を置いてもらったあとで、毎月浄財を数えるために店を訪れ、発心した店主や店員と交流することも、多くの慈済ボランティアの日常となっている。

蘆洲区にある母子クリニック。看護師がクリニックを代表して、ボランティアと一緒に竹筒を開けてお金を計算すると確認のサインをした(写真上)。ボランティアは前月分の領収証を手渡した(写真下)。

善の門を開けば、商売も暮らしも安泰

店と交流する中で、慈済ボランティアたちが目にするのは、まるで旧知のような親しみのある笑顔だ。しかし、その陰にはそれぞれに苦労や困難がある。慈済科技大学経営管理学部の陳皇曄(チェン・フウォンイェ)教授は、経営というのは容易なことではないと話す。「経営者」は生産、販売、労働力、研究開発、財務の五大管理項目を一人で背負わねばならない。加えて、固定客ができるまでには長期間経営を続けなければならない。愛ある商店活動は業種や店舗の形態にかかわらず、社会に善の心を呼び起こすものである。普通の小さな商店であっても、募金箱を置けばささやかな社会への思いやりを示す事ができる。

「おかみさん」をしたことがある蘇敏恵(スー・ミンフイ)さんは、若い頃のことを振り返った。夫と共に台北駅付近の商業ビルでスペースを借りて、玩具を売っていたが、毎朝十時に店を開け、夜の十時まで営業した。春節の間はビルが閉まるので、他にスペースを見つけなければならず、経営の苦楽がよく分かったそうだ。

「店主は善行をする時間がありません。そこで、私たちが愛を募る竹筒を置かせてもらうことで、彼らも福田を耕すことができます。この事がとても大切です」。

蘆洲区の愛ある商店活動連絡担当者を兼任するボランティアの欧陽貴英(オウヤン・グェイイン)さんは、参加してくれた店に感謝の気持ちを述べた。

「家賃も払っていないのに、お店は良い場所を選んでこの竹筒を置いてくれています。おかげで、皆で共に善行することができます。こんなにありがたいことがあるでしょうか。それなら、やらないわけはありません」。

台中市西屯区の洗車場。愛を募る竹筒が壁に固定され、更に店主が看板を作って、皆に善行を呼びかけている。ボランティアは前回の愛心竹筒の領収書を掲示した。

愛ある商店はあらゆる業種にわたっている。ボランティアたちは、呼びかけや募金の受け取りの際に、様々な職業の人たちがそれぞれのやり方で、同じく愛の心を発揮しているのを目にしてきた。例えば、ある眼鏡チェーン店では、若いオーナーの鄒(ヅァオ)さんがボランティアにこう尋ねた。

「うちの同業組合は最近、老眼鏡を寄贈しているのですが、静思堂でさせて頂くことはできるのですか?」

「もちろんできますよ!」と、蘇さんは二つ返事で引き受けた。

愛ある商店活動の広がりは、台湾が人の温もりに溢れ、善に恵まれた土地であることを示している。平和な社会の中でこそ、安心して仕事に励むことができるのだ。大切なのは愛を募ることで、金額ではない。寄付を通じて善の心を呼び起こし、店と店を結んで地域の「愛の心のネットワーク」を作るのである。社会のために一元(約五円)を寄付する。何と楽しいことではないか。慈済では、呼びかけに応えて竹筒を置いてくれる屋台や商店に心から感謝して歓迎している。そして、私たち消費者も「僅かなお金で大きな善を行う」ことができるのだと、覚えておきたいものだ。(一部資料提供・陳淑絨、梁安順)

(慈済月刊六八九期より)

訳/何慧純

五十八年前、「五十銭で人助けができる」」という呼びかけを伝統市場で始めた慈済は、その時僅か三十人だった。一人につき五十銭を毎日貯金する事が、困難を克服する道の第一歩となった。時間の経過と共に経験を蓄積し、今ではその志業が世界に及んでいる。僅かな額を軽視するのではなく、世界中から愛の心を募って合わせれば、広く手を差し伸べることができ、無数の人が支援を受けられるのだ。「竹筒歳月」の精神は、慈済人によって世界各地に広められ、現地の人々は、小さなバケツやペットボトルなど様々な容器を使って喜んで自分なりの貢献をしている。

ゴミ山で生計を立てている貧しい家族は、拾ったペットボトルにお金を貯め、慈済の配付日に「竹筒の里帰り」をしている。

(写真右)122の村で、毎日一握りの米を貯めると一年に17,089キロ貯まるので、延べ3,372世帯を助けている。

(写真左)集落の炊き出し拠点で住民がコーンパウダーを募り、開墾して作った農園で孤児たちに食事を提供している。

愛のこもった竹筒で客と一緒に善行する。