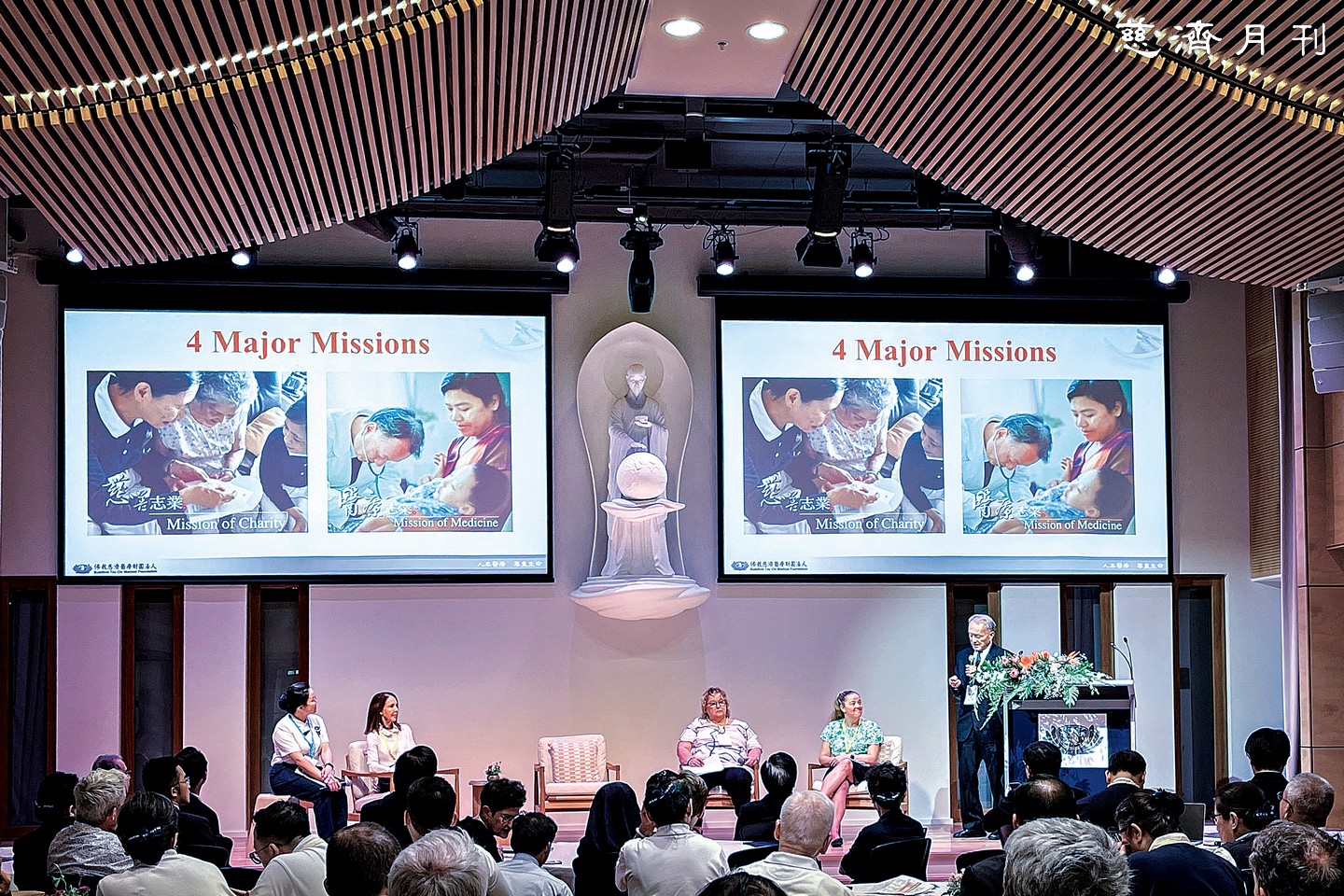

今年國際慈濟人醫論壇於澳洲布里斯本聯絡處舉行,全澳志工動員籌備,慈濟醫療法人林俊龍執行長(右一)向海內外來賓介紹慈濟四大志業。(攝影/李雅萍)

記者工作最迷人之處就在於能廣結善緣,哪怕只是彼此生命中短暫交會,受訪者對我的一個微笑或一句話。這次到澳洲採訪,我刷新印象,也看到希望,感受到心靈的富足與歡喜。

過往雖然有許多機會聆聽上人開示,但不一定能全然明白真正意涵;還有一些慈濟人流傳甚久、朗朗上口的慈濟語彙,我特別需要反覆思考驗證,才會順暢。今年二月二十八日至三月二日到澳洲採訪國際慈濟人醫論壇,就我而言,可說是慈濟素養再進化。

慈濟布里斯本聯絡處二樓改裝中,它即將成為聯合門診中心,照顧付不起醫療費的弱勢族群。論壇期間,大家都能接受這樣的不便,甚至有一股「我們正在邁向同一個目標」的參與感而倍覺溫馨。

某一天,在新聞稿完成之際,起身準備去倒茶,偶然看見在二樓的狹窄通道,好幾位資深慈濟志工眼神方向一致,流露出欣慰且與有榮焉的神情,順著他們的目光看去,慈濟醫療法人執行長林俊龍正召集全澳慈濟人醫會成員,肯定他們成功舉辦了這次論壇。這些從大學時期開始接觸慈濟的慈青學長姊們,以澳洲獨特的開明風格帶領學弟妹歡喜付出,讓人接收到滿滿的能量。「It’s really, really a gift !(這真的是一份禮物)」林執行長的這句話,讓我相信他一定感受到澳洲慈濟的未來充滿希望。

不難讀出這群資深慈濟人的共同心思:「孩子們長大了,而且能扛得起慈濟使命了!」這個時候把榮耀給新生代,老一輩默默守在幕後,只管為他們高興就好。澳洲慈濟人醫會的朝氣蓬勃,刷新我的印象,連我都看到希望!

在臺灣,跟著慈濟人醫會前往偏鄉例行義診,或者在寒流來襲時到都市暗角關懷無家者,類似的採訪對身為記者的我們來說再尋常不過;所接觸的醫師以中高齡為多,他們看診經驗豐富,甚至和義診對象建立多年情誼、彷若老友,也因為實在太熟悉,互動平實如白開水般,站在記者視角,就是少了那麼一點火花。而布里斯本此行,所遇見的慈濟醫師幾乎都比我年輕,他們分布於布里斯本、雪梨、墨爾本、西澳柏斯,個個都是社會菁英卻又極其謙遜有禮,既能承接慈濟志業,又能以澳洲多元開放的風格接納融合新知,怎不令人心生歡喜!

論壇的牙科工作坊中,來自各國的學員實地演練微創修復技術。(相片提供/澳洲布里斯本聯絡處)

從慈青搖籃到慈濟大家庭

「整棟房子隨他們用,要睡覺也可以拿睡袋來,三、四十人地毯鋪了就睡;廚房和冰箱有什麼,都可以拿來吃,我又不收錢。」蘇鄭淑芬帶著臺灣南部的熱情口吻,親切又爽朗地說著。她和蘇琪明曾是慈濟布里斯本負責人,他們的住處就像一個超大型寄宿家庭,在布里斯本讀書的慈濟大專青年幾乎都來過,甚至可說是慈青在布里斯本的搖籃,孕育出當今的青壯世代。

「父母是孩子的模,我們師姑師伯就是慈青的模,我們怎麼對他們,他們將來就會怎麼陪伴下一代。」蘇琪明泛起欣慰的笑容。

這場論壇的承辦主力就是慈青學長姊,對內凝聚力量、對外接引非營利組織共善,也與當地官方建立暢通聯繫管道,提升影響力。我認為這青出於藍的傳承展現到極致,是真誠的心無誤。

救災要有智慧,行善也得有方法,在與臺灣截然不同的澳洲社會,慈濟志工在一次次行動中累積口碑,贏得官方與民眾的信任。「我曾經外派許多國家,在每一次遇到我駐在國發生災難的時候,慈濟都是第一個到前線,為受災者提供非常好的服務,讓他們感覺到慰藉,也協助我們駐外館處外交工作。」駐布里斯本臺北經濟文化辦事處范厚祿處長接受採訪時,用手勢比著「第一」,眼神發亮地說著。

我第一次來到澳洲,就遇上當地五十年首見的氣旋艾佛瑞德(Alfred)。住在臺灣,颱風沒少碰到,但會登陸澳洲的氣旋可沒幾個,尤其布里斯本有「陽光之都」的稱號;不過,我們也因此記錄到慈濟志工迅速應變的動員力,見證堪稱小而美的布里斯本聯絡處,變身為可供社區民眾安身安心的避難所。

這個聯絡處是我見過最跳脫框架的慈濟建築。遵從當地法規,不能太高,也不能造型太獨特而與附近住宅格格不入;要兼顧慈濟特色,滿足舉辦活動的各種功能,還要符合澳洲社會注重公眾的需求。「從入口開始,天花板的弧線、兩側大扶壁,以及開放區域的玻璃設計,歡迎人們進入這個空間,就好像我們同在一艘船上―這正取自慈濟標誌的一部分。」建築師約翰尼蘭(John Neylan)說。

走入布里斯本聯絡處,有結合小型靜思書軒的吧檯,可以坐在窗邊喝咖啡;再往前進入感恩堂,這裏是慈善的核心;二樓規畫聯合門診中心,以醫療為重;三樓是大愛幼兒園,露臺開闊,看得到天、摸得到樹,孩子們盡情奔跑在陽光灑落之處。

幼兒園師生全穿制服,這在澳洲極為少見。「穿制服的用意是希望減少比較心,我們是一個大家庭,孩子入校也會有歸屬感。」幼兒園園長林華妍強調:「澳洲是多元文化族群的國家,有很多移民族群,從幼兒教育就教導要尊重不同文化。」慈濟「感恩、尊重、愛」的理念與當地課綱完全融合;只要是對的價值,放諸四海皆準。

論壇開幕式,眾人為安琪拉修女(左二)慶祝百歲生日,感恩修女三十多年對慈濟的幫助。(相片提供/澳洲布里斯本聯絡處)

一生無量的故事還在繼續

澳洲國土面積名列全球第六大,擁有豐裕天然資源,是公認的度假勝地,但人口數在二○二四年才突破兩千七百萬。地廣人稀,人口主要增幅來自新移民,而慈濟志業在澳洲的發展也和移民相關。

一九九○年,吳照峰為了孩子的教育,從臺灣移民澳洲,謹記師父證嚴上人給她的叮嚀,「頭頂人家的天,腳踩人家的地,要做利益人群的事,懂得付出回饋當地。」那年她三十八歲,「那時說不了幾句英文,但我do my best。」

她走進布里斯本瑪特醫院(Mater Hospital),毛遂自薦當志工,由此踏出慈濟在澳洲的第一步,也開啟慈濟在澳洲的一生無量。

三十五年前,安琪拉修女(Sister Angela Mary Doyle)時任瑪特醫院院長,她觀察與確認吳照峰的善意之後,想更深入了解慈濟,之後數度來臺與上人會面。兩位宗教家就信仰而言,分屬天主教與佛教,但在人道救助的情懷卻志同道合,彼此視對方為終生摯友。

得知志工將在論壇開幕式為安琪拉修女慶祝百歲生日,出發前,我從歷史資料畫面讀取相關資訊,對這位來自愛爾蘭卻畢生奉獻給澳洲的長者愈發欽佩,格外珍惜能夠面對面採訪的機緣。安琪拉修女耳力聰敏,與真實年紀實不相符,我們覺得這是「有愛不易老」的最佳證明。

訪談時遇到了小狀況,二樓裝修中,空調運轉排水聲音不小;當大家安靜下來聆聽修女說話,水聲像條河流經過……那幾秒鐘我上演著內心戲:一是打斷採訪,但有失禮儀,另一個想法是把命運交給麥克風收音,或許還有一線生機。結果,是安琪拉修女主動停下來,她說:「我後面的河水,可能會毀了你的訪問。」所有人都被她的幽默感逗笑了。能採訪到優雅又和藹的修女,我們感到非常榮幸!

吳照峰師姊視上人為智慧的母親,而安琪拉修女就像她的英文老師,當年說不了幾句英文,如今能上臺以英文演講闡述慈濟理念。多年來,安琪拉修女運用她在澳洲的人脈資源,協助慈濟一步步把愛拓展到其他城市,加上慈濟志工誠懇勤實接續付出,至今在澳洲六大城市―雪梨、墨爾本、布里斯本、柏斯、黃金海岸和阿德雷德都有聯絡點,其中前四大城還有慈濟人醫會愛的足跡。

記者生涯常有人問及堅持多年的動力,我想,採訪前線最迷人之處就在於能廣結善緣。哪怕只是彼此生命中短暫交會,受訪者對我一個微笑或一句話,又或者我僅僅是旁觀者,原本只想專業中立不沾氣息,卻常猝不及防地失守,因為感動,心裏不由自主長出力量,激發繼續走下去的能力。

我又想起上人引述佛典所說「入我門不貧」,雖然我還沒變成有錢人,但就心靈富足而言,大愛採訪,入我門不貧是千真萬確!