他們在俄烏戰爭中失去了教室、黑板、琴房與學生,也失去家園與安穩的生活;避禍於波蘭的歲月,他們站上講臺,重新以專業照亮同胞的前程。

「

這些課程不只是為了教知識,而是讓每個人知道―你不是一個人。」波蘭慈濟志工盧卡斯(Lukasz Baranowski)為烏克蘭難民職能課程,下了最暖心的註解。

二○二二年二月二十四日俄烏戰事發生,至今已三年了,傷痕仍在延續,數百萬烏克蘭家庭流離失所,遍布歐洲各國;其中,波蘭作為主要接收國之一,成為眾多難民尋求庇護與重建生活的起點。在中西部大城波茲南(Poznań),慈濟提供教室、器材與教材開辦教育,已穩定運作超過兩年,課程涵蓋成人波蘭語、英語、數位工具技能及應用、創業指導、藝術治療與心理諮商等二十門以上內容,平均每週超過一千人次參與。

所有課程均由烏克蘭志工無償擔任教師,他們曾是教師、律師、音樂家或藝術家,轉身成為溫暖他人的光,以知識與經驗在異鄉的教室重新出發,幫助同為難民的鄉親。

烏克蘭醫護人員參與波茲南第一期醫學波蘭語課程,其中十一位通過考試,二○二三年獲得亞當‧密茨凱維奇大學和慈濟頒發結業證書,並得到波蘭政府就業服務部門推薦,開啟在波蘭合法執業的大門。

援助從尊重與理解開始

俄烏戰爭是一場席捲歐洲的人道危機,當時證嚴上人密切關注情勢發展,慈善志業也盤點慈濟人力、資源救援的可行性。烽火燃起的四天後,定居波茲南的臺灣媳婦張淑兒和先生盧卡斯主動與臺灣慈濟基金會接軌,三月五日即代表慈濟啟動首次發放。

志工走進難民接待站、安置點及城市社會局,三個月內舉行多場發放,發出逾三萬份物資,為許多剛抵達波蘭、身無長物的烏克蘭家庭撐起及時的庇護。「一開始,我們發放物資救助急難。」盧卡斯回憶道,「不過,很快遇到問題。人們來拿我們準備的東西,會問有沒有內衣褲、襪子等等;我們意識到,再周全的物資準備,都不可能真正滿足所有人的個別需求。」

「尊重,是慈濟援助工作的起點。」張淑兒補充說明,上人長年以來的慈悲理念,不只是物資的給予,更重視人與人之間的理解與尊重,那是一種更深層的善意。

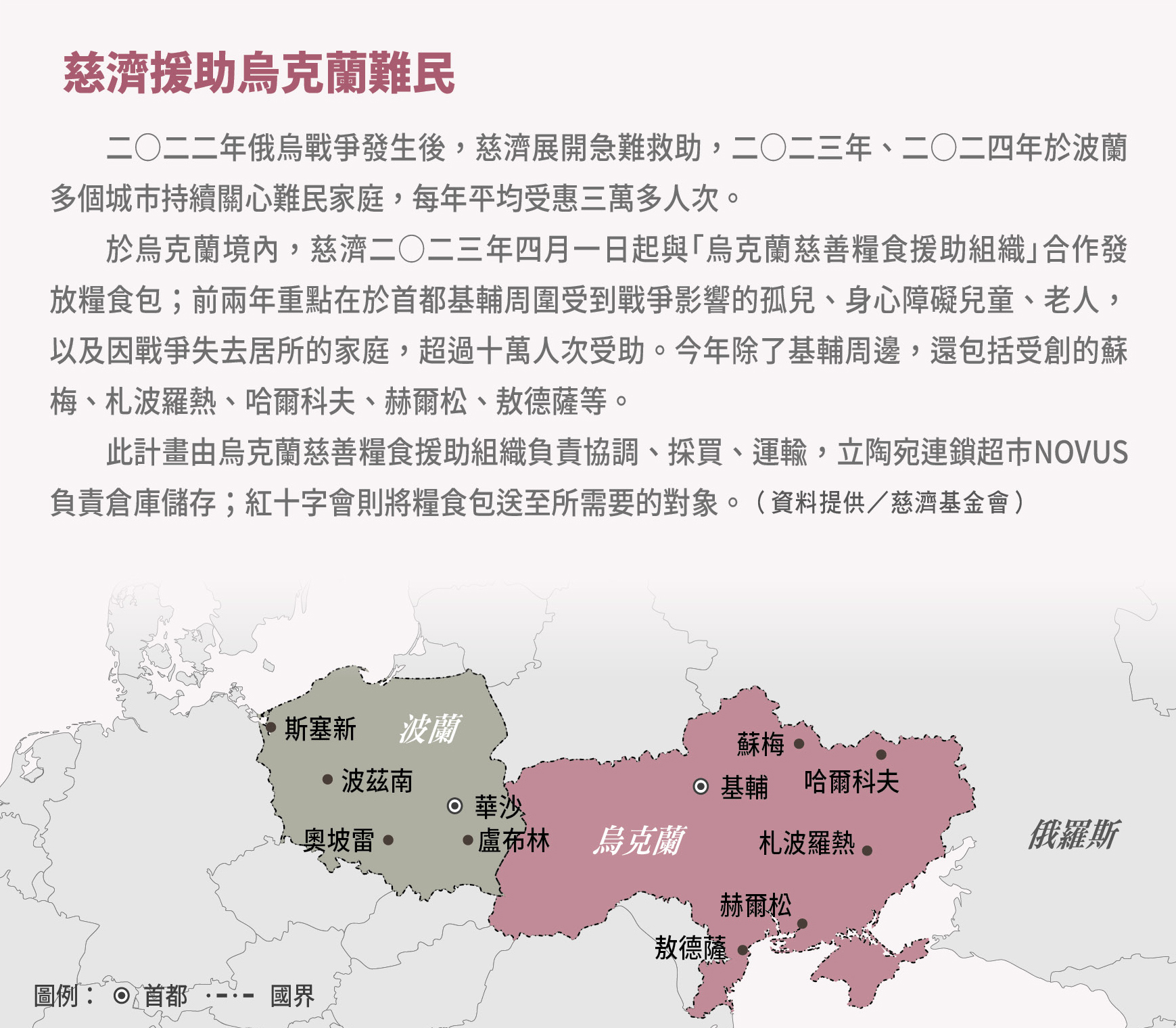

在慈濟國際賑災經驗中,曾於美國、墨西哥等地致贈「購物卡」,讓受助者可至指定通路選購所需物資,在波蘭也沿用這項模式,先後超過十二個國家地區的慈濟志工齊聚波蘭,參與卡片發送、資料核對、關懷訪視等工作,從五月到七月,在華沙(Warsaw)、波茲南、奧坡雷(Opole)、盧布林(Lublin)、斯塞新(Szczecin)五個城市,同步發出超過二萬三千張購物卡,每張面額約為二千波幣(約合新臺幣一萬五千元)。受助家庭可自由選購生活與個人用品,援助方式兼具彈性與尊重,並在當地社會廣獲好評。

戰事發生半年後,慈濟調整方向,從緊急援助轉向教育陪伴。二○二二年八月起,波茲南慈濟對烏克蘭家庭提供多元形式的援助―與全波蘭長期排名前三名的波茲南醫學大學附屬醫院的牙醫教授合作,提供牙科義診服務;與波茲南亞當‧密茨凱維奇大學合作提供醫學波蘭文課程,幫助二十三位醫師在波蘭的醫院找到工作;舉辦成人職能訓練,創造就業機會,還有藝術治療、學前教育等兒童輔導,這些都幫助了烏克蘭家庭在波蘭站穩腳步。除了持續發放物資卡,二○二四年新增醫療卡,幫助波蘭和烏克蘭貧困家庭解決沒錢買藥的困境。

來自烏克蘭西部大城利沃夫(Lviv)的中學英語老師奧莉薇亞(Olena Viktorova),帶著一雙兒女與兩只行李抵達波茲南。她說:「我以為這一生再也沒有機會站上講臺。但當志工問我:『你願意幫助別的媽媽學英文嗎?』我當下流淚答應。」

她每週兩次教授成人英語班,課程中不乏四、五十歲過去從未學過外語的學員。「這不是普通的英文課,這是陪她們找回勇氣的時光。」她笑著說。學生們學會怎麼寫履歷、怎麼面試、怎麼說出「我想要有自己的生活」。

藝術老師尤莉婭(Yulia Tkachuk)則用壓克力、色彩與想像力陪伴孩子走過創傷。她曾是烏克蘭東部藝術學院的講師,專長是工業設計與現代美學;在波茲南,她帶著孩子們畫家鄉的花、戰火的記憶、夢想中的家。她說:「這些孩子不說話,但他們用畫告訴我們,他們還在這裏。」

波茲南慈濟會所開辦各式課程,烏克蘭大學退休教授奧萊娜受邀開設兒童合唱班,透過音樂療癒彼此。

創業指導課程最受歡迎

奧萊娜‧姆拉澤夫斯卡(Olena Mladzievska)是烏克蘭赫爾松國立大學文化與藝術學院退休副教授,先生是造船師;二○二二年四月,俄軍占領他們居住的城市赫爾松(Kherson),九個月後雖然城市被收復,但已是滿目瘡痍。他們駕車穿越十八公里的危險地帶,經過沒有電力的黑暗街道,躲避隨時可能發射過來的炮彈,最終搭上難民巴士前往波蘭。那一刻,沒有慶幸,只有無聲的疲憊與對未來深沉的焦慮。流離失所、經濟困境與不確定性,使得活著的每一天再度成為挑戰。

奧萊娜開始在慈濟波茲南會所教授聲樂、鋼琴與音樂劇課程;這些學童和她一樣,經歷了戰爭的創傷,有的停止了說話,有的對聲音感到恐懼,因為那些此起彼落的爆炸聲響,烙印在他們幼小的心靈中。「孩子們眼中充滿著悲傷,但當他們開始唱歌時,內心的某種東西被喚醒了,他們重新記起了快樂。」奧萊娜哽咽著說。

奧萊娜花自己的時間準備所有教材,從不計較,「我曾經擁有一切,也失去一切;但在慈濟,我重新感覺自己是老師,是一個有用的人。」

許多志工老師在教導他人的同時,也在學習新的人生。數學老師塔季揚娜(Tetyana Fedartsova)一邊教烏克蘭小朋友解方程式,一邊學波蘭語;電腦課老師艾琳娜(Iryna Grechana)則在孩子睡後編寫教材,幫助中高齡媽媽們學會製作履歷、傳送電子郵件。這些生活技能,是她們曾熟悉卻從未教過的知識,如今卻成為救人與自救的工具。

一位志工老師說:「我教學生們如何找工作,其實我自己也在學怎麼重新活下去。」對此,張淑兒深深感受到:「這不只是單向的慈善,而是雙向的互助。他們教導他人,也重新找回自己的力量。這是教育最純粹的本質。」

奧克薩娜(Oksana)是四個孩子的單親媽媽,在慈濟的「Google數位工具課程」中,她學會了文書處理與遠端工作技能,準備在家接案。「慈濟不只是教我技能,更讓我重新相信自己有能力。」如今她成為慈濟志工,回饋曾幫助她的慈濟,也成為其他新移民母親的榜樣。

「創業指導課程」特別受歡迎,講師是烏克蘭籍律師卡特琳娜‧沃洛特科維奇(Kateryna Volotkovych)。戰前,她即在波蘭從事法律工作,並在波茲南創立律師事務所,熟稔烏克蘭及波蘭法律實務。儘管事業逐步穩定,她始終沒有忘記自己的同胞,每週前往慈濟波茲南會所無償開課,她教學生撰寫商業計畫書、分析市場風險、理解波蘭創業法規與申請補助流程,也提供一對一法律諮詢。她說:「很多人以為自己什麼都沒有,但其實他們只是需要一個開始的方向。」

慈濟援助波蘭西南部水患,今年四月八日、九日進行發放;來自華沙的烏克蘭籍志工從受助轉為付出,希望回饋波蘭人的溫暖。(攝影/張淑兒)

烏克蘭志工救援波蘭水患

烏克蘭志工從戰爭廢墟中走來,重建自信、重拾尊嚴與重新開始,不僅為難民搭建走入新生活的橋梁,也為波蘭社會注入一股真誠的人道精神。今年四月,慈濟於波蘭西南部水患災區格霍瓦茲(Głuchołazy)和勒溫‧布熱斯基(Lewin Brzeski)發放購物卡,共七百戶受惠;在場的志工高達八成是烏克蘭籍,紛紛從華沙、波茲南、盧布林趕來參與,她們已成為慈濟行善的主力。

時至今日,無情的轟炸每一天都為烏克蘭帶來更多的死傷,境外的烏克蘭家庭也背負著深深的心理創傷。在慈濟會所的牆內,有著療癒的力量,志工提供食物、庇護和醫療照護,但最重要的是,這裏充滿了愛。一如奧萊娜的形容:「這是一個將痛苦與悲傷轉化為關懷與溫暖的所在,每一個善行都在修補破碎的心靈。我失去了家,但我在這裏找到了家人。」