花蓮慈濟醫院復健科醫師陳映竹,每週二南下玉里慈濟醫院看診,今年將服務延伸至瑞穗鄉。下鄉支援,工時長、收入少,「但看到這些病人,知道自己對他們有幫助,該做的事就去做。」

陳映竹從花蓮火車站坐上前往玉里的對號列車,車窗外,小城市的建築群逐漸後退,慢慢地陽光露出,參差的小聚落、開闊的田野、造型獨特的海岸山脈綿延,這是每週二固定欣賞的風景,也是下鄉看診的福利之一。

雖有美景相伴,但也是舟車往返又業務相當扎實的一天,她理理心情,盤算今日的病人狀況。大約一小時,玉里車站到了,下車後第一站來到玉里慈濟醫院,這是她二○二四年起固定支援的定點之一。

陳映竹是花蓮慈院復健科醫師,以看診細心聞名,已在玉里慈院累積好口碑。玉里是花蓮南區最大的城鎮,復健科病人多,上午九點多開始看診,通常午後兩點才能下診,接著再搭火車前往瑞穗,進入瑞穗鄉衛生所診間時,已經有不少病患在等候。

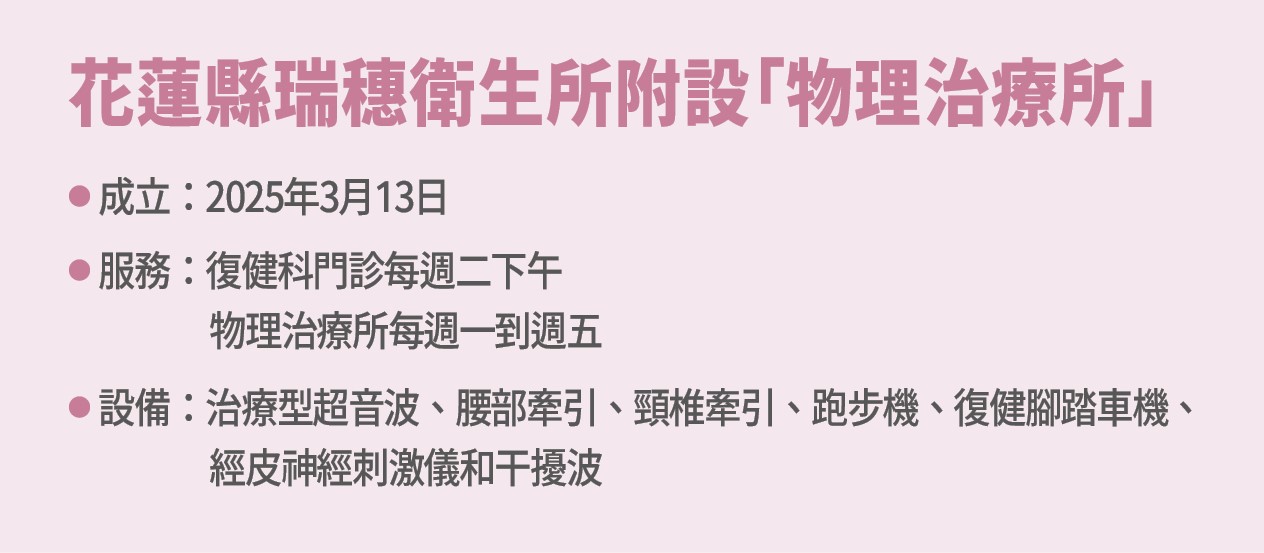

第一位病人是六十六歲的楊先生,他整理家中果園,除草、鋤地、修剪果樹,連續勞動了一段時間後,左手虎口疼痛到難以施力,無法做「屈肌動作」,影響日常生活。他從瑞穗鄉衛生所主任吳大志醫師處得知,有復健科醫師每週到瑞穗看診,而且新的物理治療所開幕了;時間一到,他馬上掛號。陳映竹醫師看了他的X光片,除了因為過度勞動引起的手部疼痛和無力,還有長年困擾他的頸椎退化壓迫而引起的手麻等問題。每看診一次可以使用六次復健療程,他拿著陳映竹開立的復健單,到位於衛生所附近、日照中心樓上的物理治療所接受治療。

復健後狀況改善,屈肌幅度有進步,也不那麼痛了。第二次看診後,他接受物理治療師胡佑學幫他肩頸熱敷,再以「經皮電刺激」放鬆肩頸肌肉;接著用「治療型超音波」治療手部虎口。

楊先生說,去年回到家鄉瑞穗定居,曾想治療手腕舊傷,但是瑞穗到花蓮市約七十公里,往南到玉里近三十公里,都有一段距離,必須開車,所以後來就放棄了。而今從住家所在的舞鶴臺地騎機車去復健,十分鐘內就到了。

七十歲的黃女士熱愛跳舞,但她的雙腳有靜脈曲張,膝蓋退化,「我不會開車,去玉里治療要坐火車或客運,到玉里火車站還要叫計程車或走去醫院,腳就痛了很不方便,客運也要等班次,後來就不復健了!」

在鄉下地方,「忍耐」久了也習慣了,直到今年三月醫師到衛生所開診,她在停止復健多年後又繼續治療,也對未來回到社區舞團跳舞又充滿期待。

三十二歲的歐先生固定到物治所做頸椎牽引。他說以前開車來回花蓮市看診與復健,一整天就這樣耗掉了,一次看診可以使用六次的復健額度也很難連續;如今瑞穗物治所就在住處兩分鐘路程外,他覺得太幸運了。

花蓮縣瑞穗鄉衛生所附設物理治療所三月十三日啟用。

老人比例高,醫療要近

瑞穗鄉遇到的狀況,就是花東地區偏鄉的縮影。大部分病人放棄就醫或復健,幾乎都是因為「距離遙遠」、「耗時太久」、「太不方便」而造成。如此會讓許多小病拖成大病,甚至延誤治療黃金時間。讓醫師走出醫院去治療病人,比讓分散四處的病人各自到醫院來得更體貼也更有效益。

醫師到外院或衛生所等地支援,除了增加交通路程和體力負擔,忙碌一整天比在院內看一節門診的收入還少,無論如何都是吃力不討好的工作。持續學習和服務的熱情,大多是使命感和利他精神支持著醫師繼續投入。

由於花蓮慈濟醫院擁有豐富的偏鄉服務經驗,花蓮縣衛生局委請花蓮慈院幫忙,由復健科梁忠詔主任協助規畫瑞穗復健醫療;如何在有限預算購買足夠且適用的硬體設施之外,最關鍵的物理治療師和醫師卻是最缺乏的。所幸衛生所找到願意從彰化過來東部瑞穗的治療師胡佑學;梁忠詔主任則推薦看診仔細的陳映竹醫師支援,她一口答應。

陳映竹發現年長患者確實居多,長時間務農往往造成下背痛、肩頸痠痛、椎間盤突出、關節退化等;此外,因為中風引起的神經疾病,以及巴金森氏症、失智,還有安養中心長者容易有的肌少症等問題都不能忽視,很多老人家坐下後就站不起來。如今與物理治療所相互配合,協助病人減低疼痛,或是教導肌肉強化的運動,預防因為肌無力而跌倒,造成更大的傷害。

雖然鄉下看診以長者居多,也有不少中年族群因為運動傷害或肩頸問題來求助,而兒童復健更是陳映竹的專長之一。梁忠詔說,復健科醫師下鄉,能早期發現有發展遲緩或需要評估的兒童,也可以為家長省下兩趟就醫路程―一般來說,家長至少來回三趟才能讓孩子順利接受治療,包括第一趟到大醫院掛號看診、第二趟評估、第三趟則是回醫院看評估結果;而今復健科醫師看診後協助約定到花蓮慈院的評估時間,評估結果也由醫師帶回衛生所告知。

物理治療師胡佑學協助病患接受頸部牽引,給予適度的復健和舒緩。

山高水遠,醫師走得到

花蓮慈院林欣榮院長早早看出人口海嘯的首波衝擊即是花東地區,因此提出「花東醫院區域聯防策略」,面對醫療缺工的年代,花東區十七家醫院「一家都不能倒」。

林欣榮表示,花蓮慈院有良好的人才庫,這些醫療人才也很珍貴。花東各醫院、衛生所若需要支援,花蓮慈院義不容辭幫忙,最終的考量就是讓所有病人都能獲得照顧。透過人才互助,讓各醫院、衛生所都能維持運轉量能,民眾方能在地就醫;急重症或需要精密檢查治療者,再送到花蓮慈濟醫學中心。

花蓮慈院人力資源室劉曉諭主任表示,從宜蘭最北端到最南端的臺東長濱鄉,長達兩百五十三公里,多是山高水遠、很難招募到醫師的偏遠地區。然而花蓮慈院做到一個月有將近三百人次的醫師走出醫院支援,這是長期以來儲備的能量。偏遠之處很多都是獨居的長者,往往仰賴外地的孩子請假回鄉才能帶他們去就醫;若是長者自行請計程車接送,來回車資好幾千元,實在難以長期負擔。

如同梁忠詔所說,現今的醫療資源是「不患寡而患不均」。但即使在最遙遠的臺東長濱,花蓮慈院也有骨科醫師前去看診,因為居民需求多,後來又增加了腸胃科,今年更新闢瑞穗鄉駐診。

陳映竹醫師看完最後一位病人,衛生所外的天色早已暗下;傍晚六點了,她散步到瑞穗火車站,搭車返回花蓮。她說,到偏鄉支援是慈院一直在做的事,雖然工時長也比較疲累,但看到這些病人,知道自己對他們會有幫助,該做的事就去做。