期待《慈濟通史》精彩的歷史紀錄發揮拋磚引玉之效,激勵全球更多慈濟人現身說法;如此由下而上挖掘更豐富的慈濟記憶所繫之處,進而使慈濟六十年大歷史書寫彰顯其廣度、深度與多元度。

慈濟由「小木屋」之「因緣流轉」,經「竹筒歲月」於克難中逐步實踐「人間佛教」之志,至今已逾一甲子;而成立於一九六六年的地方性「佛教克難慈濟功德會」,隨著人間菩薩之腳步,援助足跡遍布一百三十六個國家地區的全球性「財團法人佛教慈濟慈善事業基金會」,也將於二○二六年邁向六十周年,象徵慈濟宗門推展佛教第三次全球化的豐碑。

在慈濟將屆「耳順」之年的機緣下,慈濟人文真善美志工秉持證嚴上人「為時代作見證,為慈濟寫歷史」理念,自二○二二年起開始擘畫《慈濟通史》之編修,以「莫忘那一年、莫忘那一人、莫忘那一念」的方針,在彙整過往文史紀錄的基礎上,逐步傾聽、採集各地慈濟人的歷史記憶,展開由下而上書寫慈濟大歷史的宏規;而今《慈濟通史》的出版,乃此一宏規的第一步。

《慈濟通史》之編修,以編年為綱,記錄七個歷史階段具慈濟人「記憶所繫之處(Les lieux de mémoire)」意涵的人、事、地、物等;而《慈濟通史》第一冊則記錄了慈濟大歷史之緣起,以及第一階段一九六六年至一九七一年間,開創初期之篳路藍縷,與第二階段一九七二年至一九七八年間,進一步廣布善種之成長擴張。

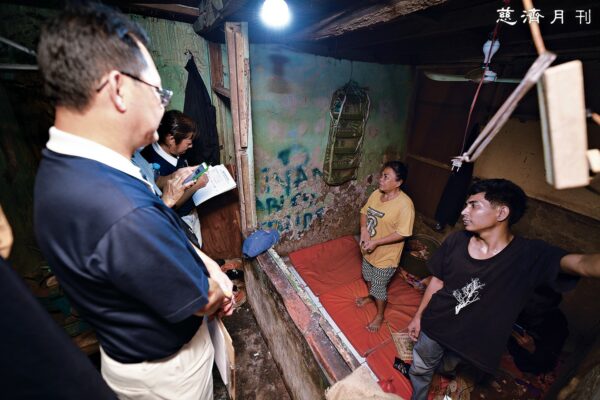

其所收錄慈濟人「記憶所繫之處」的故事,諸如─上人與幾位弟子借住普明寺的苦修歲月、為實踐「為佛教,為眾生」之志而積累「五毛錢」之力創立慈濟功德會、各地訪貧照顧與急難救助之溯源、《慈濟》雜誌之創刊、靜思精舍之啟用、各地分會之拓展、靜思精舍第一支電話之開通等;而凡此種種,皆是淵源流長而具深刻集體認同與象徵意涵。

可以期待,《慈濟通史》精彩的歷史紀錄發揮拋磚引玉之效,激勵更多全球慈濟人現身說法,如此由下而上挖掘更豐富的慈濟「記憶所繫之處」,進而使慈濟六十年大歷史書寫彰顯其廣度、深度與多元度。

《慈濟通史》集慈濟六十年「記憶所繫之處」之大成,於慈濟之傳承與永續發展極具重要意義。對內而言,可以提醒慈濟人莫忘草創時期篳路藍縷而克難的「竹筒歲月」初衷,並藉由各個歷史階段的「那一年」與「那一人」行蹟,燃燒慈濟人的熱情,凝聚慈濟人的認同,讓實踐「人間佛教」之法脈得以持續傳承。

對大眾而言,也可透過《慈濟通史》之記述,更加全面認識慈濟,並見證其引領第三次佛教全球化時代的來臨;且由感受諸般慈濟大愛之促動,進而認同慈濟宗門志業,效法「甘願做,歡喜受」之精神,持續投入志工行列,讓「佛法生活化」與「菩薩人間化」得以永續普行。

二○一七年起,東華大學歷史學系陸續以研習營、講座與口述訪談紀錄編審等形式,成為慈濟人文真善美志工實踐大眾歷史書寫的夥伴,也得以見證其於文獻彙整、考證,以及口述訪談紀錄整理工作的認真與嚴謹。於二○二四年春看到慈濟六十年大歷史書寫的第一步成果,也期待隨著《慈濟通史》各分冊之陸續出版,可讓大眾更加認識慈濟宗門的歷史與大愛,讓「人間佛教」的精神得以傳布臺灣與全球各地。(本文摘自《慈濟通史》推薦序)

《慈濟通史》壹

- 作者:慈濟基金會文史處、慈濟人文真善美志工

- 出版:慈濟基金會