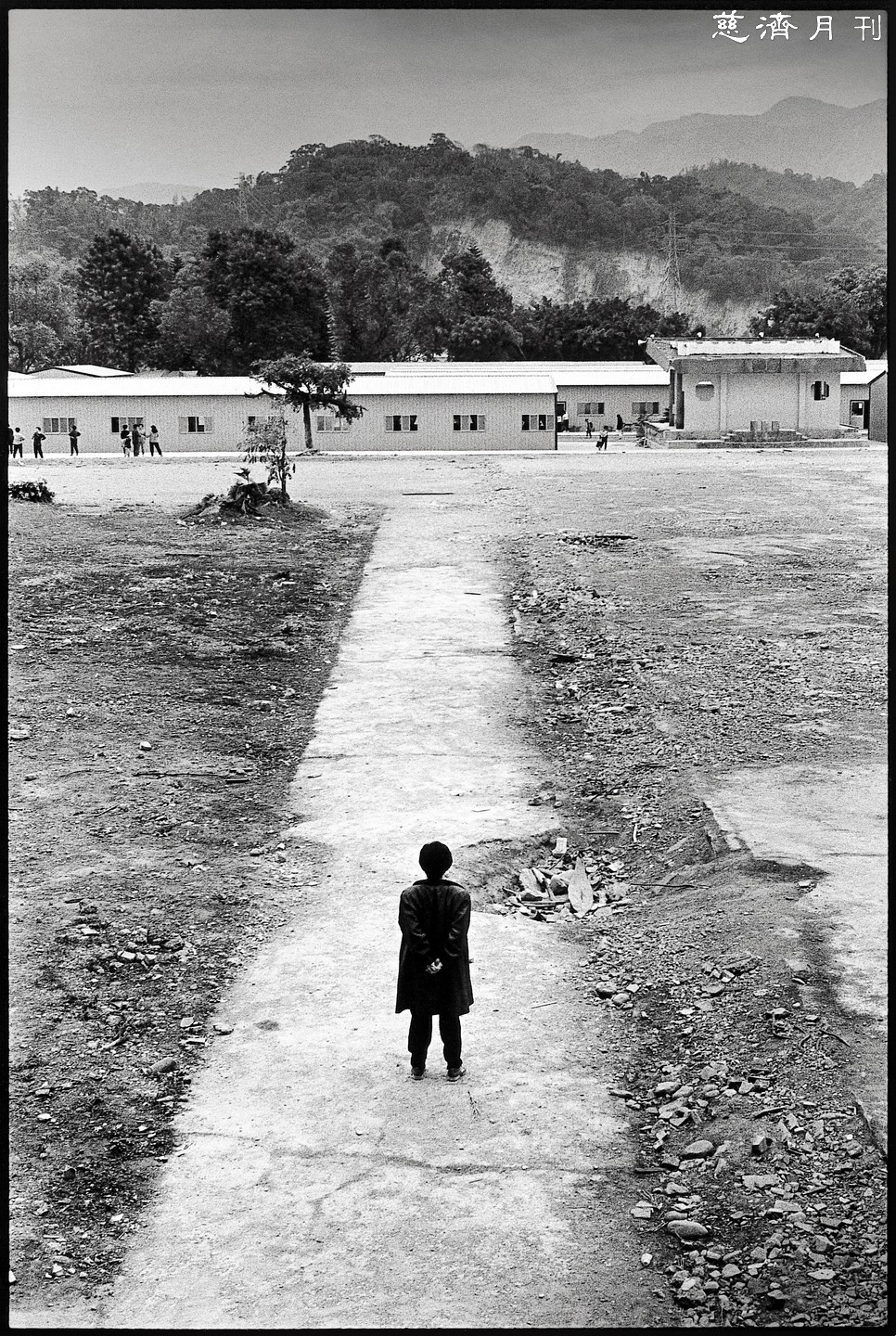

(攝影・宿東)

在九二一地震中倒塌的教室已經拆除一空,臺中縣東勢國小師生們在簡易教室上課。 1999.12.4

人生道路渺不可測,走到十字路口,

一個前行或轉彎的念頭,往往就決定了大半輩子的命運。

有時方向是自己選的,有時則為情勢所迫,

藝術創作者在風格上的追求也是如此。

牽一髮而動全身,有的人總在求新求變,

有的人則能堅持信念、守之不動。

人生道路渺不可測,走到十字路口,一個前行或轉彎的念頭,往往就決定了大半輩子的命運。有時方向是自己選的,有時則為情勢所迫,藝術創作者在風格上的追求也是如此。牽一髮而動全身,有的人總在求新求變,有的人則能堅持信念、守之不動。

攝影之前的我

我愛畫畫,少年時期讀過許多世界名著後,也曾嚮往文學之路。高中畢業後進入當時臺灣影響力最大的刊物《幼獅文藝》擔任助理編輯,因發表大量插畫而嶄露頭角。此外,我也寫藝評、採訪旅居海外的中國大陸畫家,夢想著有朝一日也能在世界畫壇闖蕩。當時,攝影藝術壓根兒就沒在我的腦袋裏存在過,誰知在踏上影像之路後,行進至今已快要半個世紀。

在《幼獅文藝》工作不到一年,由於沒考上大學,二十歲便得去服役。退役後到英文《漢聲》雜誌應徵藝術編輯,被錄取了才知道,這個職位必須會拍照。從小沒被什麼難倒過的我,第一次站在萬華街頭舉起相機,才曉得自己有多無能。豔陽當空,我卻慚愧得直冒冷汗,因為鏡頭對準的所有人、事、物都在向我發出疑問:你跟我有什麼關係,你為什麼要拍我?

在此之前,我對周遭的一切往往視而不見,只看自己想看的,然後把它變成寫作的材料,或是抽象畫的元素。拍照卻是一件完全不同的事,必須把目擊經驗直接捕捉下來,使之成為言之有物的內容。換句話說,不只看到事件的來龍去脈,還要看清事情的意義、看到從發生到結束之間最具代表性的那瞬間。攝影改變了我,讓我從想像世界回到現實人間。鏡頭前的善良百姓包容了我,教育了我,讓我一步步走向人群,愈來愈靠近這片土地。

離開《漢聲》之後,我進入《家庭月刊》,每個月負責一篇以圖配文的遊記。本是旅遊資訊的專欄,被我刻意經營為一幅幅人間風景。我遠走偏僻鄉村,重新回到童年時一直想逃離的農村生活。鏡頭前的純樸民眾讓我一再地被感動,衷心希望能把他們的好表現得更有力。這漸漸形成了我的攝影哲學:一個再了不起的攝影家,充其量只不過是百分之五十的創作者,另外一半的功勞應屬於鏡頭前的人事物。每按一次快門,就是在向眼前的他們致敬。

一九七○至八○年代,《幼獅文藝》為臺灣發行量最大、影響最廣的文學刊物。阮義忠高中畢業便前往《幼獅文藝》工作,發表大量的插圖。

為了迎接千禧年,阮義忠將之前未發表過的作品整理成總題為《告別二十世紀》的四個展覽。九二一地震後,他將展覽作品義賣,所得捐助賑災。

拍照就是致敬

我幾乎走遍了臺灣,除了在《家庭月刊》發表約六十篇遊記,也挑出一些專輯做攝影展。《北埔》是一個保守的客家村落,保留了開發之初的原貌;我總共去了十三次,從被懷疑、排斥到終於受到接納。《八尺門》是一群阿美族原住民在基隆和平島形成的違章建築部落,他們從山上來到海邊討生活,生活條件極差,卻展現了令人動容的堅強生命力。

《人與土地》是對臺灣農業社會的最後一瞥,呈現人與人互信互助,人與環境和諧共處的黃金年代。我把所拍過的臺灣農村精選出八十幾張照片,編輯為「成長」、「勞動」、「信仰」、「歸宿」四個單元,意味人在土地上的生、老、病、死。《臺北謠言》是將我工作、生活的城市轉型期做了一些刻畫。《四季》是我花九年觀察的一個泰雅族部落;它位於家鄉宜蘭的山區,曾讓少年時期的我充滿奇想與憧憬。

這五個主題幾乎將我的創作道路定了型,我是個專拍臺灣平凡老百姓之日常生活的攝影者。平凡人物很少受注目,日常生活也引不起大家的興趣去記錄。它們存在時痕跡就不明顯,消失後更是無影無蹤。我一向不愛趕流行,總覺得大家都在追求的事不缺我一個。那些被忽略的,被低估的存在反而與我特別有緣,不但吸引我的注意,還會變成我的創作主題。除了創作,我也把自己的攝影理念透過教學、出版以及辦雜誌、工作坊加以推廣。

攝影不只是記錄,還要透過構圖、光線、快門瞬間的選擇,把表象下的內在意義彰顯出來。攝影也不只是按快門,而是將時間與空間的交叉點化剎那為永恆。攝影人不該沈迷於證明自己有多了不起,他是時代的見證者,也是人性的見證者。

十月《告別二十世紀》展覽開幕後,阮義忠立即安排九二一災區之行,站在國姓鄉南港村九份二山,整座山如同地表內部被炸開似地,山頭上幾個小人物,彷彿當時臺灣所有子民的寫照,在破碎大地前,人是多麼脆弱與渺小。

時代的見證

我在臺北藝術大學教了二十五年書,辦了十二年雜誌,經常利用暑假時間到世界各地去旅行、邀稿。這些經驗讓我對「家」的定義有新的理解,對「本土」的看法也跟以往不同。臺灣是這麼的小,大家看事情的眼光若是比較淺短,心量往往也就大不起來。臺灣曾經走過人人知足勤奮、刻苦耐勞的年頭,是名副其實的寶島。然而,過多的選舉操作讓族群分裂,從我的鏡頭看去,人們的表情慢慢起了變化,漸漸看不到愛與包容。對臺灣愈來愈失望的我,甚至想移居海外。那是一九九九年,臺灣的百年大浩劫即將發生的前夕。

新世紀即將來臨,全球掀起一股千禧年熱,我難免受到感染,覺得身為一個創作者,用作品來迎接新紀元是理所當然的。我將未發表過的作品整理成《正方形的鄉愁》、《失落的優雅》、《手的祕密》、《有名人物無名氏》四個單元,廢寢忘食地在暗房工作了半年多,把每幅影像都放大成一公尺乘一點五公尺,總計兩百多張。自認唯有把時間、體力、財力以及技術的極限完全逼出來,才能撐得起四個展覽的總標題:《告別二十世紀》。

《手的祕密》:在邁入千禧年的前夕,人類正跨在一個不同價值觀的分水嶺上。二十世紀以前,彷彿都被壓縮成人類的「童年」,成為過往歲月。就在此刻,我選擇了用個人的創作來做為告別二十世紀的儀式。我相信,唯有不斷從傳統文化中發現新的意義,才不會使人迷失在未來的虛擬實境之中。《手的祕密—平劇旦角的手式》,是我對傳統文化的回望與尊敬。

《有名人物無名氏》:因工作和私誼的緣分,我替一些長輩和朋友拍過肖像,而他們也正好是二十世紀的最後二十年間,在臺灣各行各業的傑出人士,有些已經更為有名,有些因退隱或過世而被淡忘。然而,重新審視其成就,向他們的精神、態度學習,對即將邁入新世紀的下一代而言,應該是特別有意義的。

《正方形的鄉愁》:這個主題把焦點鎖定在農業社會的生活節奏與人際關係,試圖用影像喚起你我的童年經驗,讓大家在共同的鄉愁中找到慰藉,恢復對人性的信心,重燃再造臺灣為樂土的希望。作品全是用中型一二○相機的正方形構圖,有別於以往用三十五釐米小相機所拍的攝影專題。

《失落的優雅》:世紀末的臺灣不停地上演不堪入目的一幕幕荒謬劇。我們開始忘了寶島原有的面貌、臺灣人原有的表情。我們忘了什麼是「優雅」。這個主題試圖用影像提醒我們回望:臺灣曾被譽為華人最有希望的一塊土地,今天會變成這般模樣,每個臺灣人都有責任,都應該反省。我試圖用影像描述臺灣人的精神狀態,並追溯傳統倫理的價值,而非僅僅記錄山水風光以及鄉間民情。

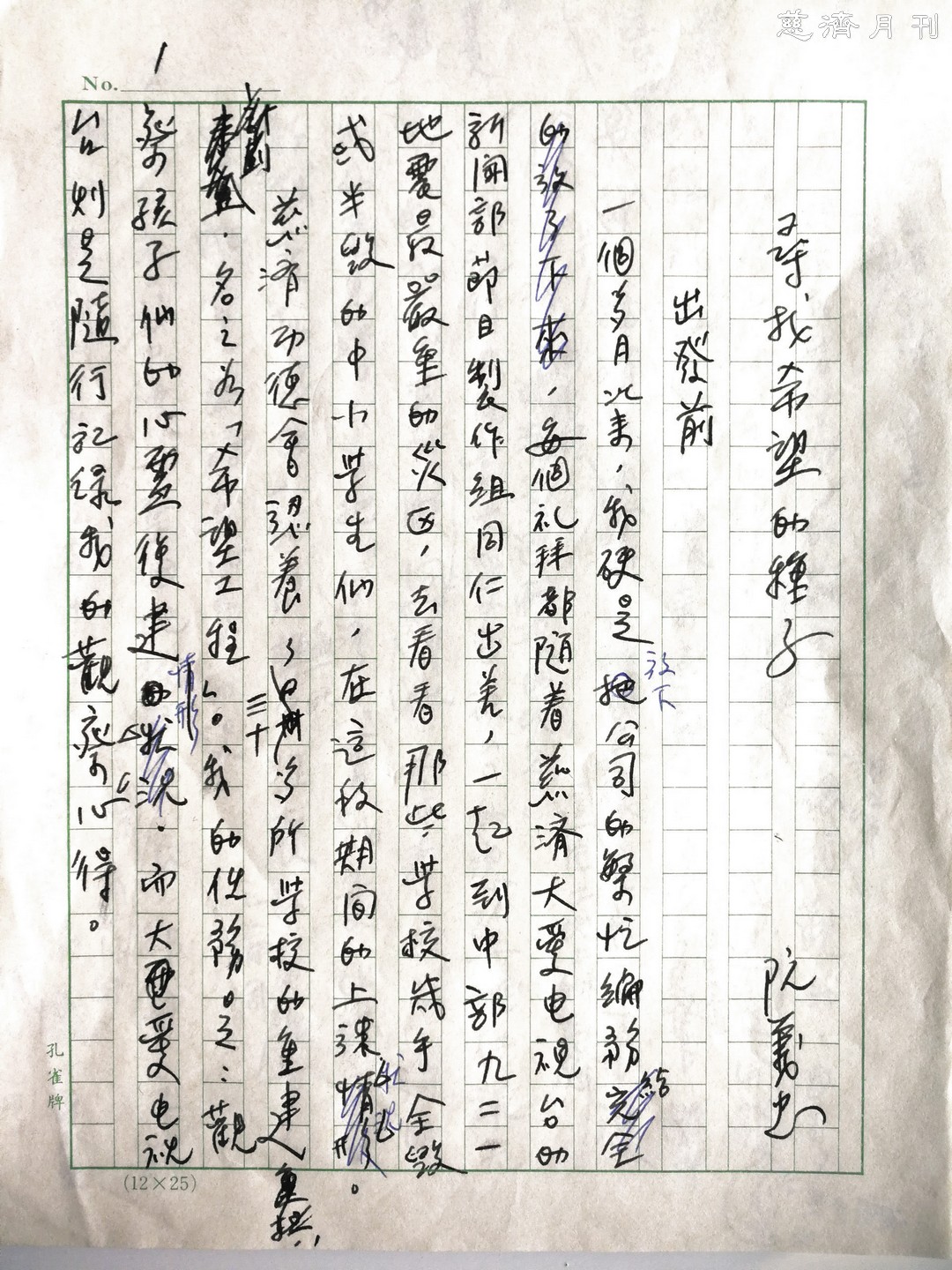

應大愛臺之邀,阮義忠開始觀察記錄慈濟援建的學校,並將所見所聞於報刊發表;此為關於「希望工程」的第一張手稿。

走入慈濟,是阮義忠創作的分水嶺,他與妻子袁瑤瑤隨師行腳十五年,僅傳統膠捲就拍了三千多捲,後用數位相機所拍影像更是難以計數。其中最難拍的一張,便是證嚴上人指向天空的手;只有按一次快門的機會。 2001.4.7

人生的轉捩點

展覽籌備一年多,日期訂在一九九九年十月九日、十日,在臺北、臺南兩展場推出。所有作品都已放大完成,攝影集、海報、文宣資料都已設計好,只等印刷廠安排日子上機。沒想到,一場大地震發生了。

當時我住在臺北古亭捷運站附近的一棟大樓。一九九九年九月二十一日凌晨,我們一家三口幾乎同時被搖醒。兒子從臥房衝到我們房間,臉色慘白,驚恐的模樣就如鏡子一樣,映出我當時的心境。地還在搖,我強做鎮靜,說,沒關係,我們趕快躲起來。往床底躲去,才發現根本矮得鑽不進去,只好拉著老婆、兒子趕快出門。停電,摸黑下樓梯,到街上才知道整條馬路上都是人。餘震頻頻,大家都不敢進屋,有些人開始往對街的師大體育場去避難。那是我第一次感覺到生命的脆弱,如果老天爺想示警,輕吹一小口氣,人類擁有的一切瞬間便能化為烏有。

一片漆黑之中,有人在用收音機聽新聞,說臺北有棟大樓倒了。難道震央就在附近?直到天亮後,消息陸續傳來,大家才知道震央是在南投集集,中部地區受到嚴重打擊。

隔天去到工作室,打開落地玻璃門,原本一筒筒立著的巨幅照片東倒西歪、散成一堆。那都是我一步一腳印,上山下海,辛辛苦苦所記錄的美麗的風景、善良的人民啊!在我眼裏,它們彷如臺灣黃金年代的影像殿堂支柱,奈何竟崩塌若此!當下有股極為不祥的感覺,連忙扭開收音機,各地災情不斷傳出來,聽到的地名幾乎都是我取鏡最多之處。

距離展覽日期只剩兩個星期。壓壞的作品可以再放,但那些美麗的風景卻已被地震破壞無遺。在那個節骨眼,我還真想取消攝影展,深刻感覺到,在國泰民安之時,所有形式的美都會為生活帶來不同程度的芬芳,但在創作的土地有難時,藝術品不能賑災,根本派不上用場。

然而,展期是一年多前就訂下來的,四本攝影集、海報、請帖也都編好、校稿完畢,只等上機印刷了……我失神地在辦公室一會兒坐,一會兒站,什麼事也幹不了。快下班時,心念一轉,如果展覽照樣舉行,而作品義賣,所得全部捐給受災民眾,這個展覽就會有意義了。藝術工作者也有該盡的社會責任,這是我以前從沒想過的。

急著去災區走一趟,展覽開幕後,我立刻打電話給臺中的學生,因為他有四輪傳動的汽車,爬山涉水比較方便。他也是受災戶,來臺中火車站接我時,說那天清晨天搖地動,一片漆黑,周圍建築東倒西歪,好像世界末日。第二天一睜眼,便看到一群穿著藍衣、白褲的人在煮粥,並且發放應急金。他們正是慈濟人。許多慈濟人自己也是受災戶,卻放下家中一切,趕來照顧其他的災民。

記得那天,車子停在臺中市國光路與大明路口的紅燈前,學生指著對街說:「從現在起就要進入災區了!」此刻,我才意識到,這次的災害面積比我原先以為的要大了很多倍。

在一路殘垣斷壁的帶引下,我到了剛修葺完尚未驗收、卻已被夷為平地的霧峰林家花園,然後是草屯、南投、埔里……一步步來到國姓鄉南港村,震裂走山的九份二山韭菜湖山頭時,我早已欲言無語,心中淌血。

回到臺北,沮喪感更強,彷彿自己也是災民。那些家破人亡、一切都被毀滅的畫面,讓我看不到希望所在,而當一個人感到失去希望時,簡直不知道下一步該怎麼走下去。

就在那陣子,我接到一通電話,是好幾年沒見面的朋友,音樂工作者李壽全打來的。原以為他是去看了我的展覽而來致意的,因為《有名人物無名氏》裏就有他的一張肖象。沒想到他是希望我能幫個忙。

他說大愛電視臺正在策畫一個每天在整點新聞前播出的三分鐘短片,希望能透過不同文化工作者的眼睛,去訪問慈濟所認養的災後重建的中小學,觀察在新學校蓋好之前學生的心靈重建狀況。

當時,我並沒有一口答應,只同意和大愛電視臺總監姚仁祿先生談談。那天,在偌大的會議室中,我坦白地告訴姚先生:「我認為臺灣只會愈變愈壞,不可能變好了。我看不到什麼希望……」

沒想到,他竟回答:「不只是臺灣,如果人類的貪念像這樣繼續發展下去,整個地球都會分崩離析的。可是,如果我們能做些什麼,讓毀壞的速度慢一點,也是值得的。」

這句話讓我大受感動,也感覺自己沒有悲觀的權利,只有說:「好吧,我就試著去尋找希望吧,那怕是找到一丁點也好!」

九二一大地震,是我人生的轉捩點,而走入慈濟,便是我創作的分水嶺。我開始將鏡頭對準慈濟人無私的付出,並發願記錄「希望工程」援建的所有學校。發願的當兒,慈濟幫忙的學校只有二十幾所,沒想到愈拍愈多,到後來,「希望工程」竟援建了五十一所學校。

五所希望工程學校舉辦動工典禮,南投縣延平國小二年丙班曾彩琴老師帶著班長蔡宜庭將感恩卡獻給證嚴上人。事後她回憶,上人輕輕用手掌心貼在她的胸口說不要緊張,她也回答:「謝謝上人可以來看我們,還有吃了上人的糖果可以變聰明!」

上人瘦削的肩膀,扛著「希望工程」艱鉅的重擔。嘉義縣大吉國中 2001.2.27

為慈悲與智慧造像

我和內人極有福報,得以在二○○○年至二○一五年間跟隨證嚴上人行腳,分別以攝影、文字勾勒他在各地辛勤奔走的身影。多年來,深深體會到上人是慈悲與智慧的完美結合,與我從小閱讀世界名著所認識的偉大心靈都不一樣。他不僅是宗教家、慈善家,也是思想家、教育家,更是以身作則的大實踐者。

世界上的大小災難不斷,在全球的各個角落,有許許多多受災民眾都受過慈濟人的膚慰與幫助。上人從未踏出臺灣島一步,卻能使全球慈濟人迅速動員,用智慧指引弟子們將慈悲的心念化為行動。他雖然不在救災現場,卻又無所不在。

隨師行腳時,我經常有機會看到上人得聞災難時的第一反應。無論哪裏有災難,他的表情都好像眼前就是災難現場,而受苦的就是他的親人。神情的不捨與脆弱,使我幾乎不忍舉起相機。然而,他總是會迅速地顯露出無比的定力,彷彿再大的天災與人禍都不能嚇阻他向有難的人伸出援手。他知道,個人的力量雖小,但眾人的力量凝聚起來,就可以成就很多很多事。愛跟善的力量,不但可以逢凶化吉,還能啟發更多的愛與善,造成善的循環、凝聚成強大的善業。

攝影家最好的老師就是他鏡頭前要捕捉的對象,因為沒有對象就無法曝光;而如果對象沒有意義,拍出來的作品也不會有價值。我鏡頭面對的正是一生難遇的明師。別人都是在過年關,上人卻常說自己是在過秒關。他分秒不浪費、時時都在為眾生盡形壽;數十年如一日,日以復日地主持志工早會、與各志業體主管開會、會見來自全臺及全球的弟子、訪客,或是透過視訊連線,督導海外慈濟人的工作。每年數次,還要行腳到全臺各地的慈濟分會,聆聽一個又一個的報告、教誨或膚慰一位又一位的民眾,幾乎沒有屬於自己的時間和空間。

上人做事的步調又非常快,在「希望工程」建設時期,一天之內巡視十幾所學校工地是常事。每逢年底,更是要行腳全臺主持至少六、七十場歲末祝福,每場都站立數個鐘頭發福慧紅包及開示。大同小異的話講幾十遍,每一遍都是那樣真摯與熱誠。日日、月月、年年,他重複著差不多的事;可是會見每一個人、處理每一件事、講每一句話時,都像是第一次那樣的用心、至情;「發心如初」在他身上有最具體的示現。他以身說法,讓我學到,在面對一個又一個雷同的畫面時,都要像第一次那樣地虔誠與專注。如此,我就永遠都不會覺得拍膩了、拍空了,或是拍累了。

上人是如此的不凡,要為他的慈悲與智慧造像,當然是極其困難的。照理說,上人表裏如一,要表現他的慈悲與智慧應該很容易。然而,實際狀況卻是,他的身邊永遠有很多人圍繞著,要框取畫面時,不僅線條凌亂、複雜,周遭隨時會出現的眾多人、事、物也時時會干擾構圖。再容易的事,在這種情形之下也會變得困難。

此外,上人愛惜資源、珍惜物命,且將此信念徹底落實於生活之中。他會覺得,拍照看準了按一次快門就好,實在不必浪費底片。所以,我也養成了能少拍就少拍的習慣,底片省一張是一張。儘管如此,這些年來,我的檔案還是累積了數量可觀的慈悲與智慧的身影。其中五十三張精選曾於二○○五年結集出版《恆持剎那—證嚴上人留影》。「恆持剎那」—保護初發的那一念善心,是上人對弟子的諄諄教誨,同時也和攝影「化剎那為永恆」的精髓相通,故成為這本攝影集很貼切的書名。

明亮舒適的新教室啟用了,上人不願打擾孩子上課,卻又忍不住想看看他們幸福的模樣。 南投縣旭光高中 2002.9.9

莫忘那念心

拍攝上人,是我攝影生涯所碰過最大的挑戰。我必須隨時保持高度的警覺與專注,才能在一連好幾個鐘頭的雜亂無章當中,捕捉到那突然出現的幾秒鐘空檔,呈現一個單純有力的畫面。唯有如此,才能表達出我所領會到的上人的內心世界,將他無邊的宏願形象化。在那些難忘的時刻,我會完全忘掉了自己。也因為如此,我對「藝術與生活」、「生命與慧命」的意義有了更深刻的體會。

拍攝「希望工程」援建學校,則是我工作量最大、時間最密集的階段。考驗相當大,除了時間、體力,還必須克服學校同質性太高的問題。還好我找到了辦法,將困難一一克服。在那兩年,校長老師的堅韌、孩子的生命力,以及慈濟志工無怨無悔的付出,都是支撐我圓滿所發之願的力量。除此之外,就是我做事有頭有尾的個性。我很高興,慈濟為五十所希望工程學校編製的校史,幾乎每一本都刊登了我的《希望工程‧攝影筆記》;從三、四十頁到五、六十頁的都有。

隨師行腳十四、五年後,我向上人告假,趁體力還行,盡量到大陸各地走走。從臺北藝術大學退休後,我在大陸有一些新書發表,且在開工作坊、講座之餘創立了「阮義忠攝影人文獎」,藉此鼓勵攝影愛好者多多創作富有人文精神的作品。更幸運的是,我於二○一八年在宜蘭市公所的支持下,於家鄉成立了「阮義忠台灣故事館」,用照片說故事,以故事傳真情。

轉眼之間,九二一大地震已二十周年。這個事件改變了包括我在內的無數人的命運;為了紀念與緬懷,為了感恩與期許,台灣故事館將於九月二十日鄭重推出「證嚴法師《慈濟世界》& 阮義忠《見證慈濟希望工程》」雙展覽。最近重新整理「希望工程」五十一所學校的照片,看著孩子們一張張可愛的臉龐,彷彿又回到了那個當下。歲月匆匆,二十年能讓所有的孩子長大成人、所有的壯年變老,而我所要努力的方向,正是維持一顆不變的初心。