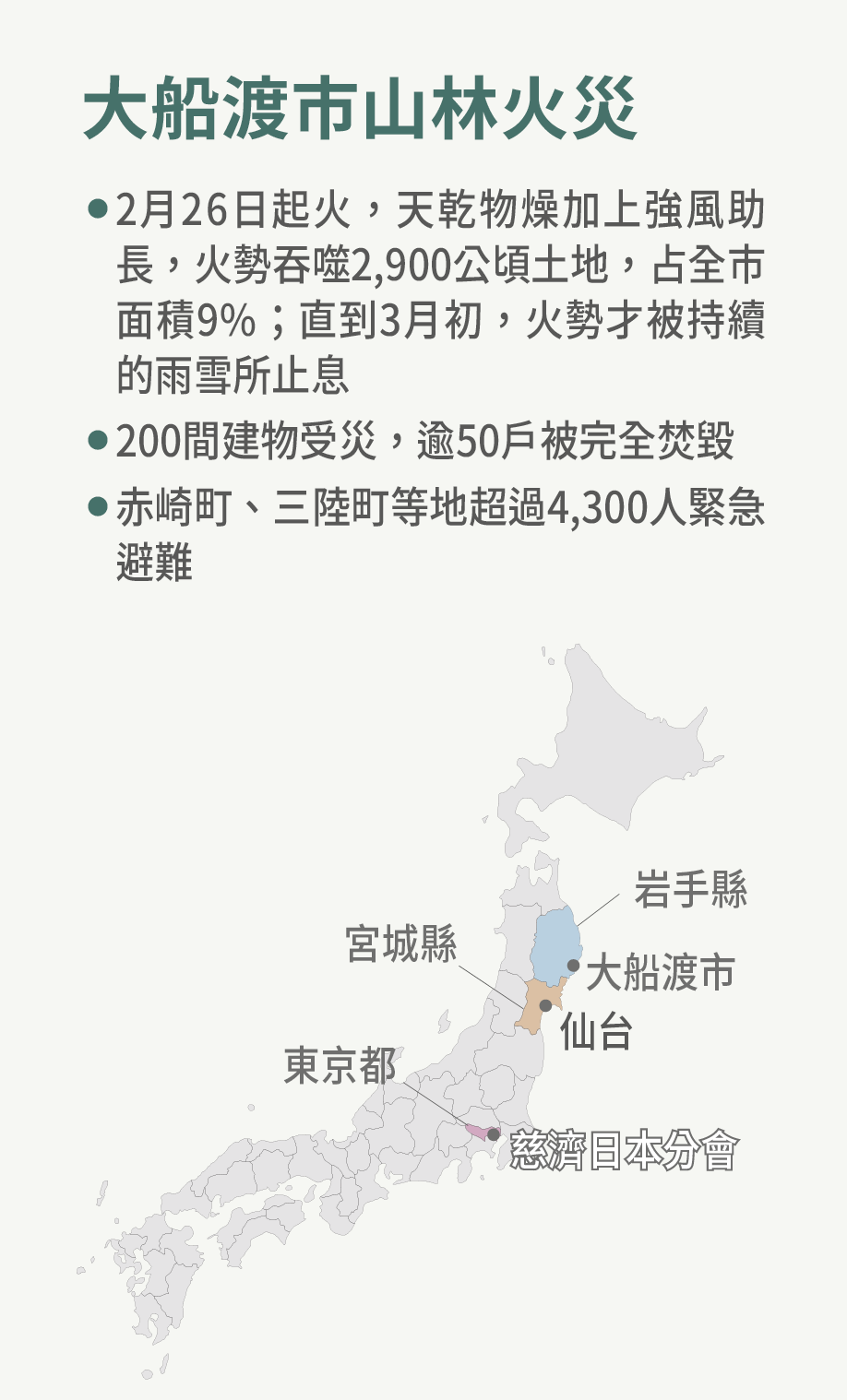

十四年間,日本岩手縣大船渡二次受災―在三一一東日本大震災後重建,今年又遭受山林大火,慈濟再度前往提供現金援助。

二○二五年春天,櫻花尚未盛開,一場山林大火卻率先席捲了日本岩手縣大船渡市。空氣中瀰漫著焦土的味道,人們臉上寫滿徬徨;在災難的陰影下,溫暖光芒悄然降臨,慈濟志工再度踏上這片土地―二○一一年三一一東日本大震災,滔天海嘯摧毀東北沿岸城鎮,依山傍海的大船渡市頓時陷入汪洋;這兒也成為東京志工進入災區勘災的首站。

那一年,在宮城縣、岩手縣等十個梯次的見舞金發放,慈濟不僅提供物資,更給予受災鄉親經濟上的實質援助。其中針對大船渡市共發放了三千三百五十五戶,總計一億七千多萬日圓。對於失去家園、失去親人的人們來說,這筆現金成為重新出發的起點。

重建早已完成,但今年二月下旬的大火,讓不少人二度受災。遠在五百五十公里外的東京慈濟人,決定再度伸援,三月十五日勘災,四月五日、六日於三陸公民館向六十五戶致贈「見舞金」。

深植人心的「絆」

志工陳思道回憶十四年前來到災區,隨處可見「絆」這個字,提醒人們珍視彼此互助的情誼。「絆」雖有牽絆之意,但用來形容慈濟志工與鄉親的互動,更多的是一分長久、親切、清澈的情誼,如同上人所說的「長情大愛」。

當年發放結束後,志工持續在當地舉辦茶會,十年如一日的付出,終於掘出人心寶礦,播下的希望種子發芽,成為在地志工。這次林火賑災團成員六十七人,來自東北海嘯災區的就有二十三人。

吉田充、吉田曈夫妻聯袂前來付出。三一一發放時,身為宮城縣氣仙沼市府職員的他們從旁協助,與慈濟結緣;吉田曈在那次災害中失去大半親友,在聽到慈濟發放現金,她半信半疑,但親眼見證後,她從中找到重新站起來的力量。

今野芳彥當年是大船渡市役所課長,協助慈濟救災;此次山林火災,他不止陪同志工勘災,還連續兩天協助發放。

片山月江表示,十多年前因為慈濟幫助,才有今天的她;她希望回報當年的恩情,為受災鄉親盡一分心力。平山睦子協助香積運作,她說曾擁有的一切被海嘯一掃而空,感謝慈濟,讓她重新振作。

當地媒體《東海新報》對慈濟援助記憶猶新,這次主動聯繫志工採訪,記者佐藤壯連發四則新聞,「十四年前在避難所看到慈濟和鄉親的互動,當時受災者對援助抱有戒心,擔心會有附帶條件,但你們無所求,讓人歡喜。」

在日本,鮮少有直接提供受災者現金援助的做法,「感受到你們的溫暖和心意,讓大家很窩心,日本民眾對臺灣的親近感也因此增加了。」

袖野雄告知志工,他一定會在這片廢墟上重建;雖然見舞金的金額遠遠不夠建新屋,但蘊含的溫暖卻能陪伴他踏出新生活的第一步。(攝影/朱家立)

飯香茶香寬慰鄉親

見舞金發放十點展開。一早,志工們泡茶,準備茶點;公民館二樓廚房,一群志工忙著處理從超市買回來的新鮮食材,烹調熱食。慈濟日本分會執行長許麗香溫柔說道:「希望鄉親能接受我們一頓熱熱的午餐及茶點,這是一分誠意。」

第一天提供的熱食是中華丼,嚴肅的受災鄉親袖野先生為此融化了,「好好吃!」第二天,麻婆豆腐上桌了,又熱又辣的口感正適合轉涼的天氣享用,昨日來領見舞金的鄉親,邀請組合屋的鄰居同來用餐,第二桶白飯很快見底。

住在赤崎町外口地區、四十五歲的袖野雄,十四年來兩度受災—海嘯摧毀他的公寓,七年前重建完成,在這次被燒毀。大和民族情感內斂,一早到場領見舞金時,看不出他的悲情;他品嘗了茶點,回應好吃,會再帶母親、太太和四個孩子過來享用慈濟人準備的午膳。

火災前,他們在房子旁邊增建,讓日漸成長的兒女有各自的房間;當火災避難警告解除回家,他們看到將近百坪的家成為廢墟。這曾經美麗的家園位於可以俯瞰大海的山坡上,就是想要避開海嘯,卻沒想到毀於山火。

家裏有農作的袖野雄告訴志工林真子,他計畫以這筆見舞金蓋一間農作工具屋,慈濟的這分溫暖會陪伴他邁出新生活的第一步。他的母親則請志工放心,「以後房子蓋好的時候,一定會把照片寄給你們。」

山下女士也是二重受災,海嘯後原地重建的房舍又遇火災,但她樂觀地說:「碰到過這麼多的苦,還有什麼過不去的。」她告訴志工井田音心,「一切歸零,生活從採買一雙筷子開始重來;拿到見舞金後要先買一臺冰箱。」

因緣奇妙,她領取毛毯時,繫在袋子上的靜思好話寫著:「人生會遇到各種困難,只要用心面對,再大的困難也會變得微不足道。」她感觸很深地說:「真的很對應我的人生。我決定要把這張靜思好話放在包包裏,隨身攜帶,增加我的力量。」

志工隊伍創新接力

政府將這起大規模森林火災定性為「局部性重大災害」,提供災戶重建補助與培育新樹;慈濟發放前夕,仍有一百九十餘人避難中。受災戶憑罹災證明書和身分證件到場,每戶依人口數收到十萬到二十萬日幣不等見舞金,每人都有一張環保毛毯,高齡者與身障者更額外領到保暖披肩。

慈濟日本分會的賑災主力素來是「女人當超人用」的娘子軍團;今年特別由青、壯、銀各年齡層的志工組成團隊,年輕人善於行政規畫,資深的委員則有經驗與人生歷練,相互補位,彼此尊重。就讀早稻田大學的慈青李浩溶更設計電子叫號系統,讓不同空間的人知道現在發到幾號,使發放流程更加順暢。

志工們以過去賑災經驗為基礎,縝密規畫,並進行事前演練,每個細節都設身處地為鄉親著想;這分「感恩、尊重、愛」將繼續溫暖大船渡市的居民,迎向希望的明天。

|延伸閱讀|大愛新聞─再續前緣 岩手大船渡林火發放圓滿