慈濟與合作夥伴長期關懷伊波拉倖存者,二○二四年前往東南部發放大米,大雨造成路況惡劣,志工搬石鋪路,設法脫困。(相片提供/花蓮本會)

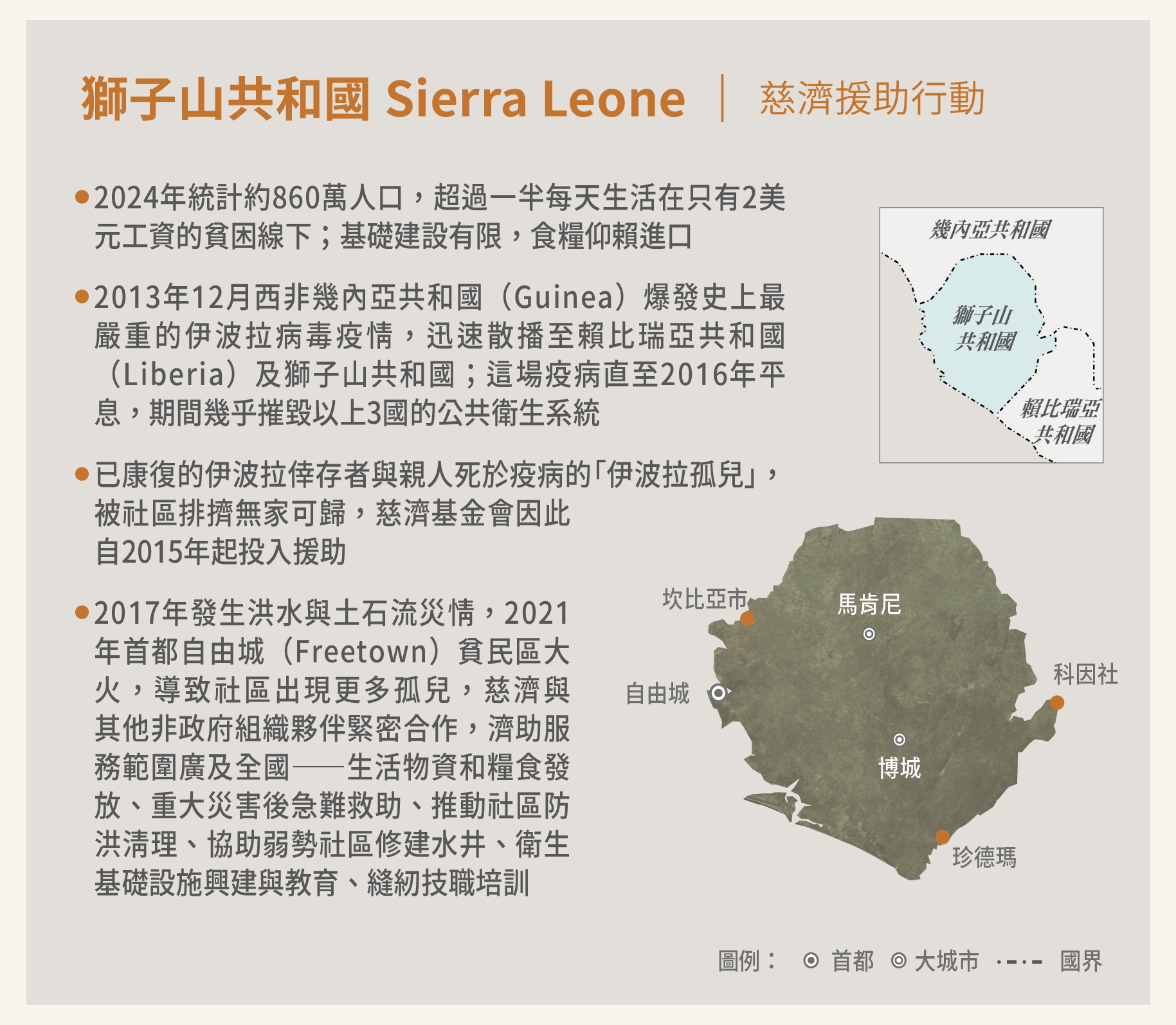

西非獅子山共和國常在全球十大窮國之列,慈濟與三個非營利組織合作,發揮各自擅長的領域照顧貧病孤殘;慈善足跡走過第一個十年,轉型邁向自給自足推展。

飛機降落在西非獅子山共和國首都自由城(Freetown)機場,乘客在國際航空大廈準備入境;全面電腦化作業、電動行李輸送帶、經空橋登機或下機,還有旅客支付進出關各二十五美元稅金―這在一般機場尋常的景象,卻讓慈濟志工曾慈慧明顯感受到不同。

「二○一六年,當我們第一次抵達自由城機場,沒有空橋,搭巴士到停機坪再步行登機,靠人力搬運行李;今年此行最大的感受就是一切都在改變中,可以看到很多新的大樓興建中,夜間也不再黑漆漆一片,而是燈火通明;社區市集運作非常多元化,食衣住行、士農工商點點滴滴進步中。成長雖然緩慢,但足跡確實存在。」

二○一五年三月,為了照顧從伊波拉病毒(Ebola Virus)疫情中倖存的遺孤、婦女與殘疾人士,慈濟國際賑災首次觸及獅子山共和國,後續與當地慈善組織、機構開展出長達十年的情誼;目前並設置有慈濟辦公室,聘請同仁代表慈濟參加政府各項會議、急難救助等。

二○二五年二月,來自臺灣的慈濟基金會執行長辦公室全球合作暨青年發展室同仁歐友涵、褚于嘉,飛越一萬四千公里,和從美國出發、時任美國總會執行長的曾慈慧,會合後展開十五天、二十四個地點和單位的拜會行程,思考在十年基礎上,如何與合作機構凝聚未來方向。

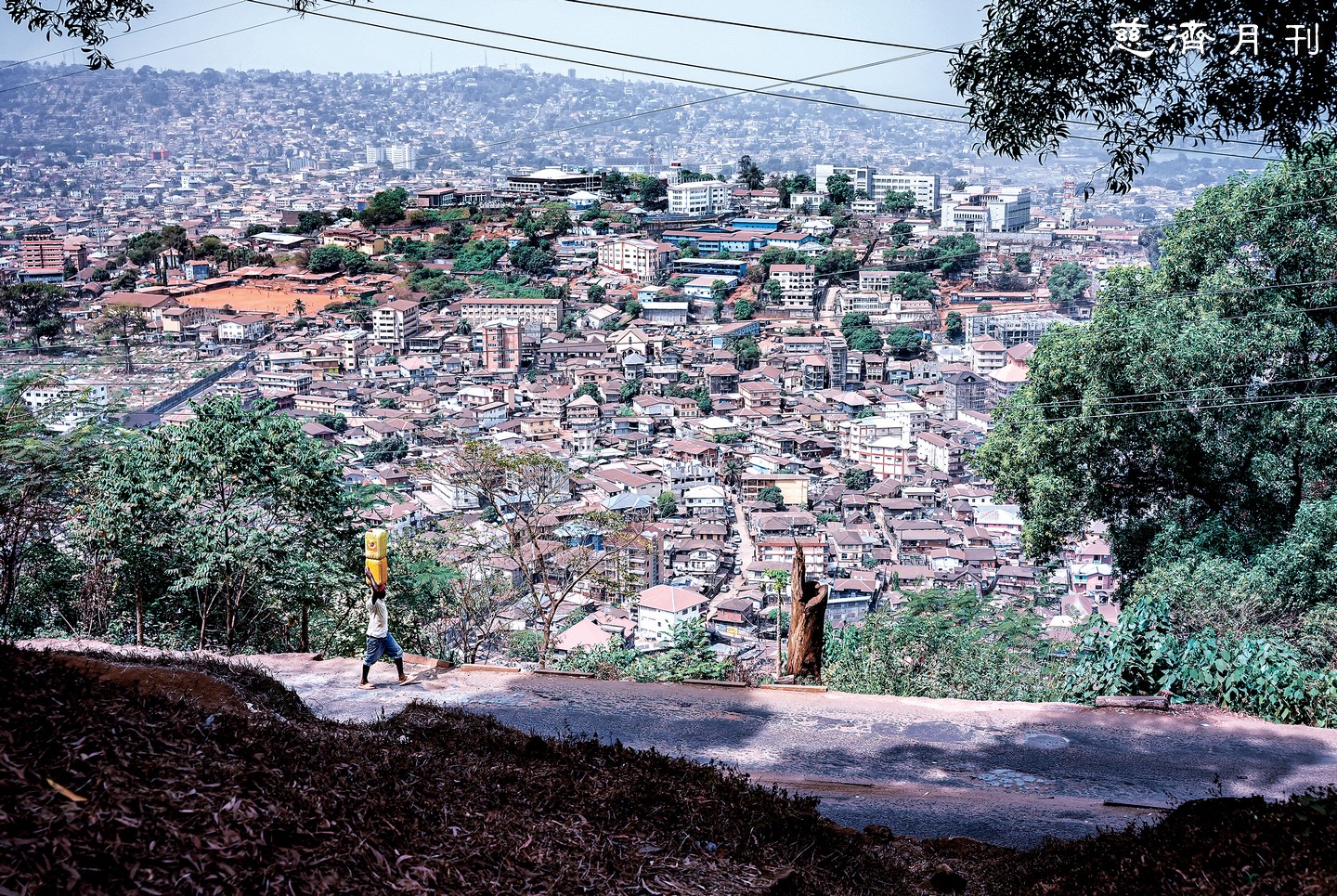

自由城面對大西洋,北邊和東邊被山脈環繞,粗估人口超過百萬,住房和基礎建設不足。

回到伊波拉疫情源頭

慈濟與獅子山共和國的故事,可以從行程之一的科因杜(Koindu)說起。這個農業小鎮位於東部,靠近賴比瑞亞與幾內亞邊境,是二○一三年獅子山共和國伊波拉疫情的爆發點之一,當時三個國家超過一萬人因之往生。

由於公衛體系運作不彰、家人相互照顧而感染,以及為逝者淨身等傳統習俗,加速疫情擴大,獅國在三個國家中感染人數最多,更令人心碎是有數千位孩童在至親病逝後,成為孤兒。也因為對這項致死率極高疾病的恐懼,居民歧視或排斥病患遺屬或倖存者。

慈濟與天主教明愛基金會自由城分會(Caritas Freetown)、希利國際救濟基金會(Healey International Relief Foundation)二○一五年起合作,發放糧食、餐具和寢具等;二○一六年,蘭頤基金會(Lanyi Foundation)也加入共善行列。每年慈濟向臺灣農委會申請白米人道援助,還有靜思精舍師父供應的五穀粉,就透過這些在地的合作夥伴發出。

科因杜距離自由城約五小時車程,其中有五十二公里為泥土路,即使是四輪驅動車也不易行駛,雨季更加艱難;二○二四年九月明愛會前往發放,大卡車因此受困,人員被迫停留當地三日,並動用附近村落的摩托車駕駛協助載送物資。

慈濟團隊再訪科因杜,沿途景觀已有相當變化。中國大陸推動一帶一路的工程建設,在村莊與村莊之間的道路展開。黃土夾層裏是大理石般的硬石,大型重機具打碎時閃閃發亮。如果不是因為連年的內亂,造成經濟衰退,人民生活倒退,這擁有豐富天然礦物資源的國家,應該是富有的。

抵達科因杜外圍,路邊攤販依然存在,但增設了警察局、穆斯林清真寺;還有各式各樣的太陽能面板,提供小小一盞燈的電能。這天是週六,孩子不用上學,在茅草屋外遊戲或者幫忙父母勞務。村中泥土路有羊兒成群行走,婦女們集中在一起編製藝品,或是將沙土混和製作磚頭,準備擴寬居家空間;有一群黑手正在修理摩托車,這是社區裏最重要的交通工具。如此種種,讓這個貧窮的村落展現出經濟復甦的氣息。

儘管科因杜有九所公立學校,可是伊波拉遺孤仍被排擠難以就學。「最讓我感動的是瑪莉姑姑,她設立孤兒院和小學,讓被歧視的兒童重新融入社會。從二○一六年起,慈濟提供校方大米和五穀粉;比起從前,孩子長得結實多了!」曾慈慧說。

歐友涵補充說明,當年很多喪親的孩子被遺棄在街頭,瑪莉姑姑主動找到他們,照顧溫飽,安排到寄宿家庭,後來更提供土地建校,命名為「一起微笑小學」,從教室黑板上的授課內容,看得出有一定教育水準,而今已有一、兩位學生爭取進入大學的機會。

學校老師維多利亞在感染伊波拉病毒後痊癒,但陰影仍在;她感恩慈濟多年來的支持,也成為志工,在二○一八年訪問臺灣慈濟,親自看到慈悲的上人,這幾年來更沒有忘記上人的叮嚀,努力服務社區,也希望村民們都能珍惜這來自臺灣的援助。

克魯灣貧民區二○二三年八月豪雨成災,慈濟與明愛會、希利基金會、蘭頤基金會合作帶動居民清理環境。(相片提供/花蓮本會)

協助貧民區防患未然

雖然同在自由城區,但進入克魯灣(Kroo Bay),空氣從舒適變成悶熱,體感明顯高於攝氏二十六度。走在聲息相聞的小巷,各種氣味雜陳,撲面而來。在此地並非「腳踏實地」,而是在海平面上慢慢由垃圾和衣物擠壓堆積出來的土地,且有愈來愈擴大的趨勢。

過去幾年來,慈濟在克魯灣、蘇珊灣(Susan’s Bay)和德瓦爾扎克(Dwarzark)三個貧民區提供援助,洪災或火災後供應熱食,帶動清潔環境,將垃圾一掃而空,而今居民可以在空地上嬉戲踢球。但問題依然存在,溝渠滿是垃圾,雨季時造成水患,很需要居民繼續努力,改善隨手丟垃圾的習慣。

慈濟團隊抵達中央足球場時,居民載歌載舞歡迎;在社區集會大廳,三個社區、近五十位代表前來相見,感謝慈濟與明愛會多年來的支持,特別是防洪清理、災難救援、消防培訓與回收計畫帶來的影響,瘧疾、霍亂等傳染疾病發生率明顯下降。

三個貧民區面臨的困境大同小異―在高達兩到三萬人居住的克魯灣,缺乏衛生設施,連一根水龍頭都沒有。蘇珊灣同樣也是人口密集,多數居所由鋅板、土牆或混凝土組建,也沒有排水系統,曾有組織前來建設浴廁,但由於居民缺少使用常識,形同虛設;在二○二四年發生嚴重火災,高達三百戶無家可歸。建設在山坡地上的德瓦爾扎克,也存有火災隱患。

社區代表期望能獲得機械設備,將回收物資轉化為磚塊,至少是一項收益,「請不要放棄我們,請給我們機會,有一天貧民區也會變成天堂。」

慈濟團隊後續也與自由城市長伊馮‧阿基―索耶(Yvonne Aki-Sawyerr)商議貧民區改善措施,希望在符合城市規畫下推動各項發展項目。

自由城北方的蘇珊灣鄰海貧民窟二○二三年三月大火,七千人無家可歸,慈濟美國總會與自由城明愛會合作,志工發放熱食。(相片提供/花蓮本會)

四個機構缺一不可

明愛基金會、蘭頤基金會及希利基金會和慈濟合作邁向第十年,在不同領域承擔任務。

明愛會在自由城已有相當長時間,發展多元化,包括個案管理、慈善探訪、農作物生產、貧民區防災教育宣導等,同時協助來自臺灣的白米清關作業、受贈者造冊,分送至孤兒院、伊波拉倖存者社區、社會福利局等單位。

希利基金會著重在醫療援助,與慈濟合作助產士培訓,必須通過考核以取得認證,二○二四年共有九十四人參加;此專案獲得政府衛福部支持,有效減少因出生後處理不當而致嬰兒死亡的案例,未來將在偏鄉推動更多小規模訓練。

蘭頤基金會負責婦女職訓、帶動農耕在地化,與慈濟多年來在南方省的博城(Bo, Southern Province)共同守護殘障婦女,開辦裁縫班等專案,她們透過手搖腳踏式縫紉機,已能縫製出日常服飾,更量產各類尺寸的環保衛生棉,展現足以自力更生的亮麗成績單。

慈濟與當地組織攜手共善,僅二○二四年統計就有超過二十四萬人次得到援助。曾慈慧形容:「整個團隊就像一張椅子,四隻腳缺一不可;最重要的是即時、重點、直接、尊重及務實,把上人及慈濟人的愛心送到社區居民手上。」十年之後,這分愛與關懷如何持續下去?「最重要的就是啟發人們的善心,讓大家都能夠成為照顧社區的一份子。」

慈濟和蘭頤基金會多年來在南方省的博城守護殘障婦女,參加職訓專案的學員已能縫製日常服飾,並量產環保衛生棉。

在地採購自給自足

為了幫助獅國減少倚賴糧食進口,二○二二年起,慈濟在當地採購白米加入賑濟發放。以二○二四年為例,除了向臺灣農委會申請援外大米六百噸,另外在地採購兩百三十噸。

在與幾內亞共和國接壤的西北省省會坎比亞市(Kambia, North West Province),塔卡克雷內婦女農民協會(Takakleneh Women Farmer’s Association)的第一個大型採購者即是慈濟;二○二五年,世界糧食計畫署(WFP)也加入採購行列,共同支持當地農業發展。

農民協會由伊莎塔女士(Auntie Isata Feika Sessy)領導,三百位女性、一百五十位男性投入耕種。他們感謝慈濟的採購不僅帶來穩定收入,亦促進社區發展―屋頂從茅草改為耐用的鋅板,農作從傳統人工進步到機械化;收入分配亦具規畫性―部分存入銀行作為未來投資,部分用於家庭生活、教育及醫療。政府計畫協助安裝太陽能灌溉系統,以提升產量;這些支持措施,讓農民更具信心自立。

慈濟團隊與合作夥伴討論未來規畫時,天主教明愛會彼得神父(Father Peter Konteh)特別提到,除了在當地採購白米發放,更代替受助者請願―孤兒院的小孩、養老院的老人家、少年感化院的年輕人等,他們都非常認同五穀粉,很有口碑,最主要這是來自精舍的愛心,是常住師父用愛心研磨出來的營養劑,這分緣無可取代。

慈濟拜會性別與兒童事務部(Ministry for Gender and Children’s Affairs),部長伊莎塔‧馬霍伊博士(Dr. Isata Mahoi)表示,慈濟糧援孤兒院、臨時照護中心及特殊需求學校,並使性暴力倖存者得到了必要的關懷與援助。

與負責基礎和高中教育部全國學校供餐計畫官員會商時,也得到數據統計―慈濟自二○一八年起與政府合作推動「免費午餐專案計畫」,迄今幫助自由城以外十五個學區、七十所學校,約兩萬名弱勢學童,其中包括五百位特殊教育需求兒童。

彼得神父說,兒童們餓著肚子去學校上課,整體學習效果就會變差;這分營養午餐推動計畫,如同證嚴上人在每次大型災難後,讓志工以熱食來溫暖受災者的心,幫助他們安定下來。

慈濟與合作組織長期捐贈自由城聖喬治基金會孤兒院等機構五穀粉、大米、環保毛毯、鞋子等物資,照顧貧苦孤殘。

第二個十年培育人才

獅子山共和國被認為是世界上對宗教最為包容的國家之一,慈濟志工下榻自由城的飯店,隔鄰是基督教教堂,對面是穆斯林清真寺,清晨五點廣播提醒祈禱時間。

二○○二年,長達十餘年的內戰結束,獅國跨宗教理事會發揮重要作用,宗教領袖們協力推動政策制定;雖然七成人口信仰伊斯蘭教,但宗教間相處融洽,家庭成員有不同信仰的狀況很常見。二○一七年,負責慈濟聯合國事務的曾慈慧訪視獅國,與彼得神父探討跨宗教對話與物資發放計畫,其他宗教領袖也歡喜加入。自那時起,跨宗教對話已連續舉辦八屆。

今年跨宗教會議中,曾慈慧分享讓獅國年輕人參與跨宗教對話的願景,並提出將對話活動與環保行動相結合,例如先舉辦社區清掃,再進行物資發放,獲得與會宗教領袖的共識。

目前在獅國,仍有一萬兩千名孤兒、七千位寡婦及五千名生活貧苦的伊波拉倖存者。慈濟持續糧援,也幫七百多位孤兒升學,或轉介進入寄養家庭。

慈濟在獅子山共和國第一個十年,從災難援助為起始,第二個十年將以人才培育為重點,目前已有三十餘位本土志工。曾慈慧表示:「持續帶動清掃家園減少垃圾,居安思危;還有農耕婦女的賦權、殘障人士的手工藝品輔導,米糧在地化採購,都是我們努力的方向。」

歐友涵說:「我們所拜訪的受助者,都有一樣的希望―自力更生,幫助他人。包括伊波拉倖存者、女性小農、政府官員,都非常努力改善現況。慈濟和合作夥伴有機會創造善效應,還是要感恩所有慈濟人和社會大眾對獅子山的愛!」

變化正在發生

口述‧褚于嘉(慈濟基金會執行長辦公室全球合作暨青年發展室專員)

整理‧慈濟月刊編輯部

阿普魯德矯正機構老師在學校後方開設椰子苗圃,收益用來購買祝福包,送給被釋放返家的孩子;即使營運經費總是不足,但還是期待為孩子帶來希望。

無論在偏遠鄉村還是在城市貧民區,電力、水資源、衛生設施有程度不一的匱乏;慈濟的援助因此不限於物資,還涵蓋了環境清潔、教育與健康等領域,也成為居民們重建生活的希望,變化正在發生中!

出發前,大家問我,獅子山共和國是不是有很多獅子?當我們半夜抵達自由城,我問了行政同仁瑪格麗特(Margaret)師姊這個問題,她笑了出來,跟我說了一個五百多年前的故事―

當時有位探險家來到自由城外,看到了半島上的山脈,形似獅子的頭部;另有一說,是探險家聽到了山上的水流聲,如同獅吼,也因此命名。

我們二月七日離開花蓮,二十五日回到臺灣;從最西邊的自由城出發,一路走到最東邊的科因杜、最北邊的馬肯尼、最南邊的珍德瑪,每一天把握時間,到了弱勢社區,也拜訪孤兒院、青少年矯正所、老年安養所,還舉辦了志工培訓;在格拉夫頓身障社區,探勘水井開鑿後使用狀況;收到了婦女縫紉職訓班學員送給我的禮物,那是她學習一年後親手做出來的服飾。

慈濟辦公室設在自由城明愛會的園區,小巧乾淨,最重要的是有室內的洗手間,而且可以沖水,這在獅子山共和國是非常不容易的。自由城的道路鋪設柏油路,但轉個彎到鄉間就是泥土石子路,車輛行駛間相當跳動;一般人家裏不一定有電力,頂多就是太陽能板維持一盞燈,夜間我即使想要以手機錄影也無法。

在克魯灣貧民區,曾經堆滿垃圾的土地變得乾淨,甚至成為足球場,代表了當地人對改變的渴望和努力。

在我們拜訪的每一站,人們感恩慈濟援助,特別是對孩童的關懷。阿普魯德矯正所(Approved School)老師們很開心睽違六年,慈濟人再度來訪;也表達非常喜愛慈濟的食物―五穀粉用在早餐,香甜的大米則是中餐和晚餐,這些能夠確保孩子們不挨餓。孩子們則衝回宿舍,把床上的環保毛毯抽出來披在身上,告訴我們,他們睡起來很舒服。

師生們在學校後方栽種椰子苗,這個盆栽的收益用來購買祝福包,送給能夠離開矯正所的青年,祝福他們走正路,不要再回到矯正所。

基督聖嬰修女會(Handmaids for Christ the Child)經營的聖瑪麗臨時關懷中心(St. Mary’s Interim Care Center),慈濟從二○一七年起提供五穀粉、衣服和鞋子給孩子們,即使新冠肺炎疫情期間也沒有中斷。一下車,我們感覺特別不一樣,沒有預期中的塵土和煙硝,空氣清新,地板乾淨,可以感受到修女們的用心。孩子們剛從午睡甦醒,陸續走出來和我們打招呼;和其他收容機構的警戒緊張不同,他們靦腆微笑的臉上,散發出一種輕鬆感。

我們收到了一疊溫馨的感恩小卡片,孩子們還用慈濟英文名字的每個字母,寫出他們所認識的慈濟—

T/Timely support(及時的援助)

Z/Zealous in providing love and care(熱忱地提供愛與關懷)

U/Unending support(無盡的支持,無論發生什麼)

C/Caring, Compassionate, and Courteous(關懷、慈悲與謙和)

H/Humility in giving with a bow(懷著謙卑之心布施)

I/Initiative(主動積極)

十年來,從早期高雄志工打包物資、疫情期間菲律賓志工準備防疫用品、還有美國志工和同仁投入;回顧過往照片,看到當初的小孩,如今已經能照顧比自己更小的院童,這十年來接力不容易,但看到孩子的成長,很開心!

|延伸閱讀|大愛新聞─獅子山慈濟情 十年耕耘翻轉貧窮