十九年來,慈濟環保毛毯已向全球送出一百三十九萬條,

一絲一縷,來自於環保志工撿拾分類寶特瓶、研發團隊接力研製,

這不只是一條毛毯,更是愛與善的載具。

十九年來,慈濟環保毛毯已向全球送出一百三十九萬條,一絲一縷,來自於環保志工撿拾分類寶特瓶、研發團隊接力研製,這不只是一條毛毯,更是愛與善的載具。

「

臺下的媽媽們睜大眼睛,不敢相信溫暖的毛毯竟是寶特瓶做的!除了難以置信,也為慈濟人維護地球,讓孩子擁有美好環境所做的努力而感動。」慈濟志工陳淑女回憶在波蘭為烏克蘭難民發放的現場所見。

二○二二年二月,俄烏戰爭爆發,慈濟在一年內,對八萬多名逃離祖國的烏克蘭民眾發出三萬八千多張購物卡、現值卡,以及四萬多條環保毛毯,幫助難民家庭度過在異國的寒冬。

從十六年前的莫拉克風災,到近期的俄烏戰爭、美國山火,每當志工向流離失所的災民、難民分發環保毛毯時,都不忘解說其由來,讓接受的人了解這一份保暖織品,蘊含著慈濟志工對地球的愛,對苦難人的關懷。

二○二三年二月六日,土耳其、敘利亞遭芮氏規模七點八強震侵襲,慈濟從內湖園區抽調八千多條「加厚版」環保毛毯空運至土國。「毛毯,我們在土耳其也可以買,可是它的意義是不一樣的,這些環保毛毯是臺灣環保志工,收集一個又一個PET寶特瓶做成的,是基於愛護地球的心,要讓這些毛毯溫暖需要幫助的人。」土耳其慈濟志工胡光中懇切地說。

自二○○六年正式量產至今,環保毛毯已在海內外賑災送出超過一百三十九萬條。臺灣「環保菩薩」回收、整理的寶特瓶,經由低碳、低消耗、低污染的製程,做成毛毯送到世界各地去賑災,不僅是循環經濟體系中,再利用(Reuse)、回收(Recycle)環節的具體展現,也讓看似平凡無奇的毛毯,成了愛與善的載具。

環保毛毯援助已達四十七個國家地區,在波蘭,讓逃離戰火的烏克蘭民眾暖身暖心(圖1);花蓮○二○六強震,靜思精舍師父及慈濟志工為飯店倒塌受災者及時送上熱食與環保毛毯,緩解飢寒(圖2)。(圖1/安培淂攝影 圖2/邱繼清攝影)

不要小看環保志工

寶特瓶成分是一種穩定的塑膠聚合物,自然環境下要數百年才能分解。輕暖快乾的環保毛毯,能滿足世界上大部分地區的防寒保暖需求;換算下來,做一條毛毯大約可去化六十七支寶特瓶,不僅有助於塑膠廢棄物循環利用,而且絲絲縷縷都包含了環保志工的善念,全球慈濟人的祝福。

「寶特瓶是秤斤論兩賣的,價值就是幾塊錢、幾毛錢。但做成毛毯,那個價值就不是以金錢來衡量的,做環保的意義也就提升了。」資深環保志工陳金海表示,慈濟環保志工大多是草根性的長者,很難投入國際賑災前線,但環保毛毯成功量產後,大家不用出國,在社區做環保就能幫助全世界。他常鼓勵志工們:「不要小看自己,你彎腰低頭把一支寶特瓶撿起來,這一個動作、一分心念,已經跟全世界有苦難、有需要的地方連結起來了。」

這個連結,背後有著對環境的疼惜。因為是用回收塑膠加工製成,環保毛毯在原料端,就比使用原生料製造的同類產品,少了百分之十五的碳排放。而且為了減少染色消耗的水量並降低污染,使用「前染」工法。

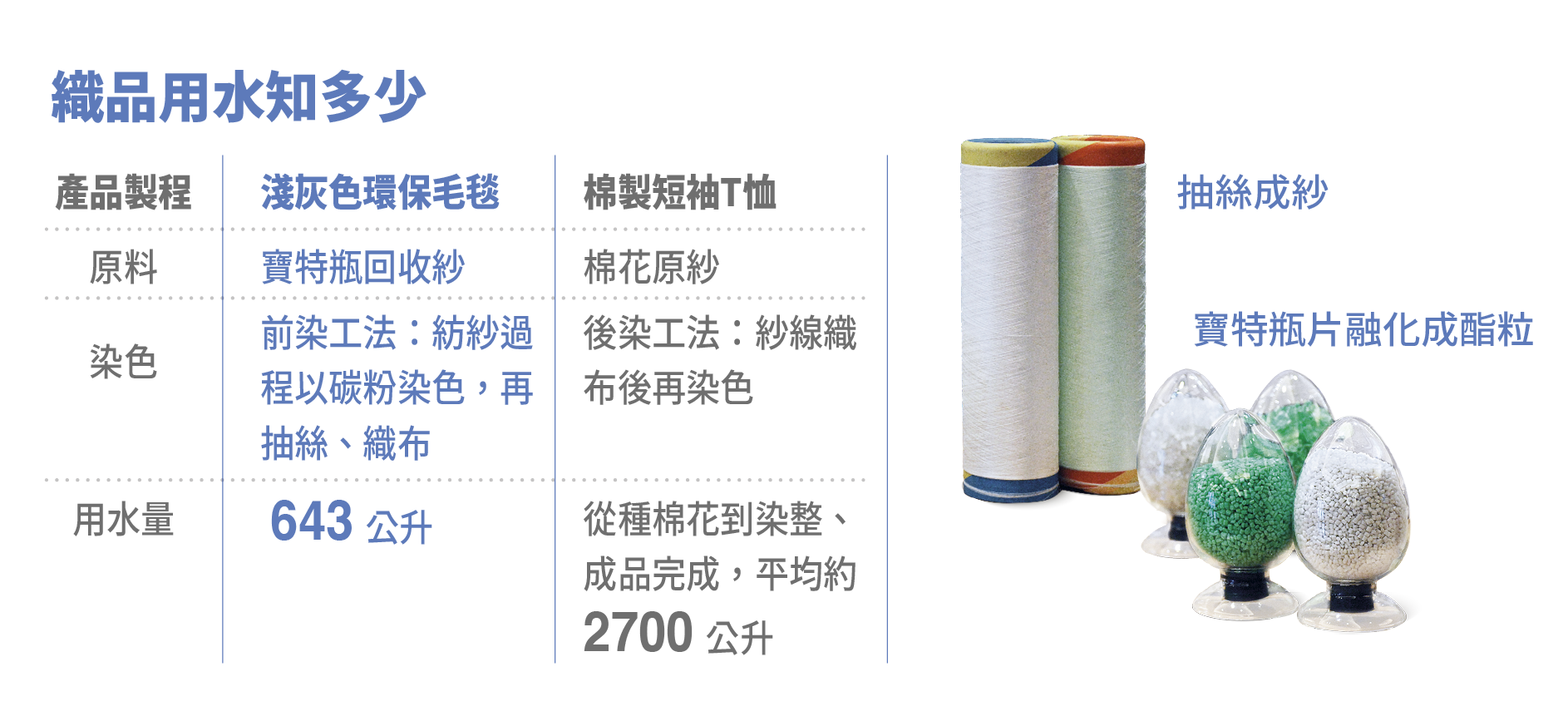

標誌性的淺灰色毛毯是由黑白兩色紗線構成,白紗悉來自透明寶特瓶,黑紗則是在過程中加入碳粉再抽絲紡紗。使用「前染」工法,製作一件一公斤重環保毛毯,只需用水六百四十三公升;而採用慣行「後染」工法製造的棉製短袖T恤,卻要耗掉兩千七百公升的水。

環保毛毯於二○一一年通過國際驗證機構德國萊因TÜV集團嚴格審查,獲頒「水足跡」認證,是全球紡織產業的第一張。時任萊因TÜV集團臺灣分公司總經理何士登(Uwe Halstenbach)讚歎:「水足跡是(當時)很新的議題,來申請認證的多半是電子業者,大愛感恩可說是紡織業界的先驅者。」

澎湖群島因季風、洋流關係,海岸長年漂來各國廢棄物,慈濟志工持續撿拾回收;全球海洋垃圾日趨嚴重,塑膠製品的減量使用與後續能否循環再製,攸關環境的存續。(攝影/黃筱哲)

有限資源循環利用

早在一九九○年代,紡織業界就知道回收寶特瓶粉碎成片,再加熱融化製成PET塑膠酯粒,就能投入既有的抽絲、紡紗、織造製程,做成衣服、毛毯甚至鞋子等各類織品。

「地球資源有限,能再生利用最好。已經挖出來的石油,要使其能reuse或recycle。若把寶特瓶回收後再融解,兩個性質就非常接近了。」從事紡織業的慈濟實業家志工羅忠祐解說道。

有感於賑災物資需求龐大,慈濟實業家志工們在二○○三年成立「國際慈濟人道援助會」,除了為慈濟研發物資用具,也提供物流、資通訊的協助。由於各種災難發生後第一時間毛毯需求殷切,證嚴上人也慈示,要研發以回收塑膠為原料的環保衣物,時任臺灣製衣公會理事長的國際慈濟人道援助會總召黃華德,便號召實業家志工,採用慈濟環保志工回收的寶特瓶進行研發。

當時臺灣寶特瓶的回收率已達九成以上,但再製出來的大多是「短纖維」,頂多拿來當絨毛玩具的填充物。若能將環保志工們回收的寶特瓶製成紡織用的「長纖維」,織造成賑災用品,不僅是技術上的突破,也實踐了「垃圾變黃金,黃金變愛心」,環保與慈善雙贏的理想。

二○○四年首次試作,但回收再製紗線的良率只有百分之三十。實業家們發現問題出在材質:寶特瓶瓶身是PET塑膠,而瓶蓋與瓶環卻是PP等其他塑膠材質。混在一起投入製程,會導致抽絲斷裂。

這個問題現在可用「水選分離」來克服,把回收寶特瓶粉碎倒進水槽,PET瓶身的碎片會沉入水中,瓶蓋、瓶環的成分則會浮在水面上,如此即可將不同的塑膠分離;然而二十多年前技術還未成熟,於是,環保志工就用純手工克服,回收寶特瓶時逐一將瓶蓋、瓶環剪下另外收集。數萬人多用一點心、多費一點工,分類出單一材質,終於讓回收再製紗線的良率提升到近九成,二○○六年達到可以大量生產的水準。

及至二○○八年,黃華德等五位不同產業背景的實業家志工,共同出資成立了社會企業「大愛感恩科技公司」,除接手「環保毛毯」等賑災用品的製造、研發,也將回收的PET、PP塑膠等材料,製作各式衣物用品,促進「循環經濟」落實在生活中。次年更將所有股份捐給慈濟慈善事業基金會,產品銷售的淨利,悉數投入慈善救濟。

至今,大愛感恩科技公司與產、學、研各界專家密切合作,已研發出超過千種用回收資源製成的環保產品,並屢屢獲得國際認證與獎項肯定。然而共同創辦人、身為「總經理志工」的李鼎銘,鮮少誇耀自家產品在科技方面的優越,而是極力推崇在慈濟環保站裏默默付出,回收各項物資的「環保菩薩」。

「我曾問環保老菩薩,您可以在家吹冷氣、看電視,但環保站這裏什麼都沒有,為什麼要來呢?她只告訴我三個字『愛地球』!」

全臺超過九萬位環保志工,許多是銀髮長者,縱然身有病痛,仍發願要做到最後一口氣,「他們說愛地球是在愛什麼?就是愛子孫啊!」李鼎銘感動地說。

不為商機而是教育

除了產量最大、發放最廣的環保毛毯,因應慈濟志工從事賑災、慈善、醫療活動等多元需求,大愛感恩科技也進行研發,例如可放置在各類鞋子裏的「防穿刺鞋墊」,是上人有感於志工進入災區時,可能踩到尖銳物,為確保安全要求研發、改良而成。二○一八年「○八二三熱帶低壓水災」,慈濟志工進入嘉南沿海受災戶家中清理打掃,就使用防穿刺鞋墊避免傷害;「環保太陽能LED帽」有小片太陽能板可儲備電能,慈濟人醫會醫師甚至在海外義診時,拿這頂帽子當照明燈,用以診視。

有感於塑膠微粒嚴重威脅海洋生態與人類健康,大愛感恩也與工研院合作,共同開發「減少海洋微纖維新型再生機能纖維」,能將洗滌後脫落的塑膠微纖維量減少一半,讓環保愛地球的精神更加落實。

由資源回收再製成的衣物,讓慈濟環保志工的辛勞汗水,化為具體可用的實物,甚至可以「藉物說法」。環保志工陳金海就表示:「我的全套西裝都是環保再製品,穿這些衣服,不用帶很多道具,就能很自然而然地說故事、講環保。」

從賑災配備到生活用品,隨著環保意識的提升,人們對永續發展的認識更加深化,也更願意以綠色消費、志願服務,護持這一分善循環。環保志工所做,不僅回收資源,更是珍惜物命的環保教育,大愛感恩的經營者同樣勸請廣大消費者,不要為了「想要」過度購買,而是依照確實的「需要」,用環保回收再製的產品汰舊換新。

從更宏觀的角度來看,資源回收再製,不可能達到百分之百的還原,也一樣要消耗水、電、油、原物料等資源,因此環保永續,仍需從「清淨在源頭」做起,除了在購買必需品時採用環保回收再製品,更重要的是在生活中落實「少用、不用、重複用」。珍惜每一分物命,才能讓大地資源,永續循環。