遲暮之年、天色已晚,

生命之燭即將熄滅前,德慈師父還是從醫院趕回精舍,

依舊是當年那分單純心─不要讓上人擔心。

上人叮嚀他:「你先去鋪路。把路鋪平了,等著師父日後到來,就可以接上。」

承師命,這又將是一個任重道遠的拓荒使命。

遲暮之年、天色已晚,生命之燭即將熄滅前,德慈師父還是從醫院趕回精舍,依舊是當年那分單純心─不要讓上人擔心。

上人叮嚀他:「你先去鋪路。把路鋪平了,等著師父日後到來,就可以接上。」

承師命,這又將是一個任重道遠的拓荒使命。

證嚴上人跨過自己的僧鞋顧不得穿上,直奔幾公尺外的那一道門。「上人的腳步很大,他的一步等於我的一步半!」德慈師父曾經形容上人的步幅之大又快,笑說自己以前拖著腳步,教上人聽見了便說:「聽你走路,好像很無奈的樣子!」

二○二一年五月二十三日,慈師父從醫院回到精舍,上人快步追趕著大弟子,深怕來不及似地。這一快一慢之間,「時間」令師徒同感無奈了!

彼端,另一道門也將開啟,僅容一人;可師徒莫逆,相伴近一甲子,「千般情、萬般愛啊── 」上人如是吐露心境,對弟子也似對自己,嘆道:「還是要放下!」

「師父面對著人間、慈濟的志業;而你用心守護、帶動常住,為師兄弟做了好典範!」

一個月前的四月下旬,慈師父因病住院治療。面對未知,他接受無常的可能,但思及十多年前印順導師圓寂,以及四師兄德恩病故捐贈大體之後,他見過上人私下紅著眼眶掉淚,「上人每天開示『要面對、要放下』,偏偏親情難捨如割腹腸。」因此,他希望自己還能盡孝:「我不能讓上人擔心,不能先走!」

佛教克難慈濟功德會早期,慈師父包辦所有的對外事務,他知道上人在家等待,不敢晚歸。為增加收入,騎著腳踏車到巿區賣番薯,冬日的下午五點多天就暗了,腳踏車沒有車燈,產業道路一邊是山、一邊是海,走的「牛車路」也沒有路燈,回程為了節省時間只好抄小路,心裏實在害怕。自從一次讓上人擔心到心臟病發,他從此留意「天色」。

遲暮之年、天色已晚,生命之燭即將熄滅前,慈師父還是從醫院趕回精舍,依舊是當年那分單純心─ 不要讓上人擔心。

臨終前三天,五月二十三日下午,慈師父由花蓮慈濟醫院醫護團隊護送返回精舍。面對終將一別,上人急來探望而顧不得穿鞋,對大弟子的感恩與不捨,難以言喻;列隊一旁等候再見慈師父面容的師兄弟和居士們,見上人揪心卻又強忍情緒,頭臉脹紅著。

在此之前的五月十一日,上人透過視訊與仍在花蓮慈濟醫院病榻上的慈師父開示。「紹惟,德慈,師父跟你講話…… 」看見上人的影像在前,聽見上人喚著自己的內號「紹惟」,「弟子求懺悔……」紹惟懺悔讓上人的擔憂添了一樁。

上人總是為天下苦難而憂,師徒之間相隔著全球如烈焰般狂捲的新冠肺炎疫情,氣候不調導致的洪澇、林火、大地震,還有人禍點燃的無情戰火……上人每天以《法華經‧譬喻品》開示著五濁惡世如「三界火宅」,而世人卻如無知貪玩的頑童般,執著於種種貪欲。師徒不知多久不曾如此靠近了!把握尚能言語,紹惟發願「生生世世追隨上人,行菩薩道」。

「德慈,我們師徒的緣很長,將近六十年了!你是第一個跟師父的,陪著師父一路走過來,很辛苦啊!但也造了很大的福。慈濟今天有這樣的規模,能夠幫助全世界的苦難人,你,功德無量啊!」

「如果沒有你跟師父打拚,怎麼有辦法呢?你載番薯去賣……」上人哽咽。

那是一段最苦也最甜、孤獨而美好的時光。成立佛教克難慈濟功德會的前後幾年,上人身邊只有四位弟子,「貧無立錐之地」借住在普明寺,沒得吃用,連到巿區的兩塊半車錢都沒有。借來土地和牛隻耕種番薯、花生,生產雜糧以果腹。

「既然出家,發心修行,就要精進『為佛教』。要守住本分,靠雙手自力『耕』生;有能力一天吃三餐,沒辦法就一天吃一餐。要忍得苦、耐得勞,磨練自己不怕勞苦,將來才能進一步『為眾生』付出。」慈師父謹記上人給予的心理建設,第一代弟子宛如鐵了心徹底犧牲。師徒開山拓荒的日子刻骨銘心,上人都明白。「師父面對著人間、慈濟的志業;而你用心守護、帶動常住,為師兄弟做了好典範!」

五十五年來,上人致力於慈濟志業的推動,弘法利生、救拔苦難;靜思精舍僧眾的修行與生活,仰賴弟子自我管理、自力「耕」生。常住眾口中的「大師兄」慈師父,領眾勤耕勞作,以維持僧團生活所需;以身作則代替上人持家、顧家,備受敬重,也獲得了上人的肯定。

「就是你這樣守護著精舍的家規、做好常住的典範,建立了自力『耕』生的家風,才有今天的慈濟。師父很感恩你!」上人肯定這位大弟子五十多年來,道心始終如一,此生無愧也無憾。「在師父心目中,你還是最初時的紹惟!我們師徒這輩子要做的,就是救濟苦難眾生、造福人間,我們都做到了,沒有虧欠!」

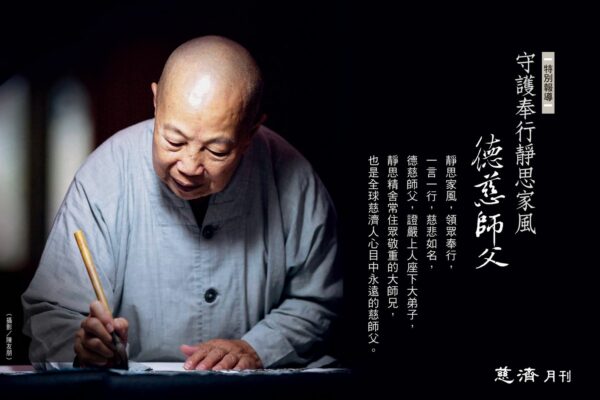

出家前希望念佛學院、弘法利生,德慈師父雖無緣進修,但為了減輕上人的辛苦而在臺前承擔「講古」,一生也在弘揚「人間菩薩道」。 (攝影/黃筱哲)

「第一次見到上人,我說我是花蓮人,沒有師父,是自己剃度的。我不是看破紅塵,而是立志出家,要為眾生付出。」

時光倒回五十七年前,一九六四年,師徒相遇在花蓮慈善院(今稱「慈善寺」)。

三十歲的慈師父剛捨棄俗家姓名、自行落了髮,渴望朝出家之路邁進,然而還需要一點時間圓滿孝道,因此仍住在俗家,他設定出家後先去念佛學院,藉以累積佛法基礎。儘管尚未能如願,聽說住家附近的慈善院有位年輕法師來講經,時間在晚上。希望多聞佛法的他下午就去了,看見那位法師坐在寺院後方的柴房裏看經書,一身淺灰,身形清瘦、相貌莊嚴。

難掩第一眼見到上人所生起的敬仰,既想親近卻又不敢單獨與之談話,倒是上人先與他話家常,問他打哪裏來。

「我是花蓮人,我沒有師父,是自己剃度的。」慈師父一語帶過,不敢多談為了出家所引發的家庭風波尚未平息,而自己正在尋找可依止的師父。

上人在慈善院講了四個月《地藏經》,接續再講《阿彌陀經》。那年五月十九日、農曆四月八日佛誕日,上人講經圓滿,慈師父和一同聽經的兩位女孩上前請求皈依。彷彿因緣注定,原本不收弟子的上人,在慈善院講經七個月期間,結下五顆厚實的種子,第一、二、三、四、五位弟子:德慈(紹惟)、德昭(紹旭)、德融(紹雯)、德恩(紹恩)、德仰(紹惺),都是花蓮人,都得自慈善院講經因緣。

「我不是看破紅塵,而是立志出家,要為眾生付出!」十五歲立志、三十歲出家,慈師父用一倍的時間做著出家的準備。他說:「只要堅持,佛菩薩會幫助你出家成功!」

那小小的發心,源自於東淨寺。

十五歲那年,慈師父久咳不癒,母親囑咐到寺院禮佛。「看見大殿三尊佛像,我的心好像空掉了!」被莊嚴的佛像震攝,一時忘卻身在何處,從此嚮往佛門清淨地。日後在路上看見出家人,她都仔細打量,若身上有錢必歡喜供養,暗地發願將來也穿上那套僧服。

幾年後,與理想衝突的是「女大當嫁」的傳統觀念,母親老是拿著一堆照片催婚。直到二十八歲那年,她覺得出家之事不能再蹉跎,唯一的弟弟已經訂婚,只要等他當兵回來成家,媽媽身邊有了兒子、媳婦孝敬,她就能放心去出家。奈何,母親無視於女兒出家的想法,一再催逼之下,她只好翹家了!然而母親不同意,唯一認識的法師也不敢為之剃度,她當下取來剪刀自行落髮,以表決心。

現了出家相之後重返俗家,只為圓滿孝道。儘管親情的拉扯還在繼續,「頭髮絕對不能再留長,這是佛教的形象!」就這樣在等待弟弟退伍期間,與短暫來到慈善院講經的上人,因緣際會。

皈依上人兩天後,上人就到基隆海會寺結夏安居。三個月後解夏,時近中秋,無處安身的上人,履行出家前對母親的承諾─ 每年中秋節母親生日,會回豐原俗家一趟。

憂心上人回來花蓮沒地方住,紹惟和當時仍帶髮修行的紹雯、紹恩,一有空就到美崙山附近問有沒有土地要出售?他們期待有塊地蓋個草屋,讓師徒遮風蔽雨,可惜每日去找、去問,仍沒有結果。

一九六四年農曆十月底,上人決定帶著紹惟重回普明寺,借住寺旁的日式木板房;幾個月後,紹雯、紹恩也陸續辭別俗家來住,師徒四人就此展開刻苦修行之路。

一九六九年五月,上人與德慈師父(左三)等弟子合影。從無到有啟建靜思精舍、創辦慈濟功德會,慈師父與師兄弟緊緊跟隨與守護。(相片提供/花蓮本會)

「上人對弟子很嚴格,有心修行的人要能吃苦耐勞。有時上人看我一下,我心裏好像在地震!」

「我們借住在普明寺,生活是獨立的,上人要我們靠雙手打拚!」慈師父提到當年為了生活,師徒種薯種豆也種稻;一年多後的一九六六年,上人成立佛教克難慈濟功德會,為了濟貧工作,更做起嬰兒鞋、棉織手套等手工。

每月濟貧發放隨著個案戶數增加,從米糧、衣物、醫藥到安居等各項費用,幾位善女人捐款、募款,也響應每天在竹筒存入五毛錢;僧團不斷增加做務,每天的作息一如上人常講的「分秒不空過」!

不捨眾生苦,不但上人放棄了赴日本佛教大學面授的機會,慈師父念佛學院的夢想也打消了!「環境就是這樣,我們跟師父實際去利益眾生、親手救拔眾生。」

雖然早晚種田、做手工,上人很重視修行的功課,在早、晚課之外,還為弟子講授《論語》、《梁皇寶懺》等,讓他們從中學習做人的道理、了解佛法的深意。生活上也許不一定能吃上三餐,讀書時段卻有早、中、晚,上人還要求背誦,在複講時必須用自己的話語表達,代表真正融會貫通,同時訓練說話的能力。

「念書可以明白道理,學佛更要用心體會,藉人與事去磨練。沒有經過人事的磨練,無法真正體會道理。」慈師父雖然沒念佛學院,卻將上人對眾開示的內容都當作是針對自己所講,仔細思惟與檢視內心。

此外,上人更重視弟子的威儀,夜間安板後,他起身巡視弟子是否「臥如弓」;在大殿靜坐時也拿著一把尺貼準弟子的脊梁,要求打直「坐如鐘」。德昭師父有一回手腕無力,移動桌上的茶杯並未端起,教上人聽見聲響,那目光─大概就像慈師父所形容的「有時師父看我一下,我心裏好像在地震!」

由外而內修正弟子的習氣,建立僧格。上人無論是身教或言教都為弟子扎下厚實的基礎,僧團雖然為了維持生活而鎮日忙碌,卻沒有忘失修行者的本分要事,在工作中藉事練心。

「早期精舍才幾個人,上人有時間調教弟子。一直到做了慈善,上人開始忙了,籌備蓋醫院時更加忙碌,沒有時間把我們調督得很緊。否則後來出家的人也會被『電甲金金』(閩南語,意為:修理得很慘)!」慈師父笑過之後正色道:「上人對弟子很嚴格,有心修行的人要能吃苦耐勞。」

一九九○年,德慈師父與慈濟志工前往照顧戶住處訪視。靜思精舍常住眾向來自力維持僧團生活,也護持慈濟道業。(相片提供/花蓮本會)

「起腔一定要百分之百上人教的音,如〈爐香讚〉的『爐── 』,剛開始好像有個半圓形捲起來,先高再低再拉平,不能平平地唱。我一直都維持這樣起腔,沒有變!」

出家人必須學會「三刀六槌」─ 剃刀、菜刀、剪刀,以及鐘、鼓、磬槌等。慈師父的梵唄由上人親自教授,「若是學不會,上人是不會放你走的!」正因如此,慈師父唱誦的〈爐香讚〉得自上人真傳,光聽開頭「爐」字的韻調就不容易學,堪稱絕響。

「起腔一定要百分之百上人教的音,爐──,剛開始好像有個半圓形捲起來,先高再低再拉平,不能平平地唱。我一直都維持這樣起腔,沒有變!」慈師父說,上人重視梵唄,曾經在書房聽見弟子的唱讚,「現在是誰在唱?」他還要求音控室將鐘鼓的聲音也放出來。

慈師父在家時僅會一般的裁縫,操作過縫紉機。早期有人送給上人一塊布,他想替上人做一件僧服,請教東淨寺的法師如何裁剪,正式車縫前還針對幾個重要的部分以碎布試作幾次,後來領口還是做得不夠服貼,修改了幾次仍無法改善。

「沒辦法,還是讓上人穿。」一九六六年上人訪視貧戶的照片,那套僧服就是他做的,慈師父想到就一直懺悔。幸好那年專業裁縫師德仰師父跟隨上人出家,成為第五位弟子,從此僧團的僧服就有專人製作。

克難時代,為了省錢一切自己來,裁縫、搭工作間、釘置衣架……慈師父幾乎無所不能,但只要發現人才,他就會承讓;沒人做事時,他硬著頭皮承擔,再沒辦法,盡力就好。

一九三四年出生的慈師父,小學五年級逢二次世界大戰結束,隨著日本人戰敗,原本念的日文書改成學習國語注音。戰後物質生活艱難,他經常一大早協助母親外出撿柴、摘野菜再去上學,幾乎沒學到什麼就畢業了。

上人結束慈善院講經北上結夏安居那段時間,幾位弟子約好給上人寫信,慈師父形容要他提筆為文簡直「頭昏腦脹」!一九六七年《慈濟》月刊創刊,刊物的撰文、校對及打包寄送等,在在需要人手,連做慣粗活的慈師父也被上人分派寫作一篇嘉許某人善行的小故事,另外畫一張毒蛇的插圖。

他思索了兩三天,文章交不出來,蛇倒是很快畫好,「上人會看一個人的個性和能力,他說文章已經請其他人寫好了。我畫的蛇,上人認為不夠『猛』,」慈師父笑著模仿上人比畫蛇形,「後來也是刊登出來。」

很難想像慈師父不擅長文字記事,早年跟著上人訪視貧戶,他一個人背著相機、攝影機做紀錄。那臺八釐米攝影機必須視距離和動作,自行調整焦距、光圈。未出家前他喜歡看電影,加上做衣服習慣丈量,目測就知道距離。光憑這樣的經驗,他也為早年慈善工作留下許多珍貴的影像紀錄。

「只要是上人要做的事,大師兄和我們都是使命必達!」德融師父說。

僧團需要各種的人才,尤其上人創辦慈濟功德會,需要不同專業的人參與。慈師父為人如其法號,待人慈悲、平等,總是真誠招呼、關心他人,廣結善緣的結果,讓更多人樂意幫助上人增添一分力量。

一九八二年,自稱「小妮子」的德宣師父開始隨師行腳,「宣師父年輕,能寫又會講,我跟上人說不如讓宣師父隨師,我和昭師父就留在精舍顧家。」慈師父一向有雅量成就他人,樂見「很會辦事」的人跟在上人身邊,他與昭師父負責照顧精舍這個「家」和大眾,讓上人無後顧之憂地專心處理慈濟志業的大事,精舍則成為所有慈濟人的後盾。

「上人為了功德會的志業,忙到沒有時間,所以對內這個責任我要擔起來,照顧好常住每個人,才能對上人有所交代。」

德慈師父是靜思精舍「講古第一」,過去許多的會眾參訪、慈濟營隊以及志工、職工培訓課程都少不了「慈師父講古」這堂課,相當於慈濟歷史的溯源。

事實上慈師父個性內向,不敢在人前講話,後來能夠不斷講述慈濟的故事,是為了替上人分憂解勞。

在「慈師父講古」,他說過一段有趣的往事。有一天,他隨上人外出辦事,三位師弟和一位女孩看見有人走進精舍,兩個人躲在大殿的佛龕下,另外兩個人躲進菜園。還沒等到上人回來,客人已經走了。

上人得知後認為,既然他人有心參訪,應該讓他們了解慈濟所做的事,弟子們只要「說我所做」,相信不會讓人空手而回,特別是不辜負已經在護持慈濟的會眾。

「我不會寫也不會講大道理,講古是因為早期親身去做,體驗過去的生活如何辛苦走過來。」慈師父再次硬著頭皮承擔原本不敢做的事,「主要是讓更多人知道,上人實踐佛陀的精神,在人間救助苦難眾生。」

比起上人肩上的千斤萬擔,弟子所能承擔的不足掛齒。慈師父佩服上人蓋醫院的勇氣。像是為了建院,五年內所申請的九塊土地一再出現波折,甚至官員都來動土了,最後還是被收回,上人一度受不了打擊而心臟病發!

「上人壓力很大,有時沒睡,夢見自己一直在找土地。」慈師父還記得有一筆土地,對方代表來到精舍,很不高興地說:「那塊地不會給你們!」那人面無表情地講不到兩句話,慈師父進去倒茶出來,人已經走了,「讓上人很傷心!」慈師父心疼著上人,卻更加佩服他的毅力。幸好第十塊土地終於成功了!

隨著醫院的設立,上人著手辦教育,還經常到全省行腳和演講,除了慈濟的委員、會員,上人已經屬於廣大群眾,甚至海外分支會所陸續成立。「上人很忙、沒有時間,所以對內這個責任我要擔起來,照顧好常住每個人,這樣才能對上人有所交代。」慈師父說。

「上人為了功德會的志業,忙到沒有時間,所以對內這個責任我要擔起來,照顧好常住每個人,才能對上人有所交代。」

德慈師父是靜思精舍「講古第一」,過去許多的會眾參訪、慈濟營隊以及志工、職工培訓課程都少不了「慈師父講古」這堂課,相當於慈濟歷史的溯源。

事實上慈師父個性內向,不敢在人前講話,後來能夠不斷講述慈濟的故事,是為了替上人分憂解勞。

在「慈師父講古」,他說過一段有趣的往事。有一天,他隨上人外出辦事,三位師弟和一位女孩看見有人走進精舍,兩個人躲在大殿的佛龕下,另外兩個人躲進菜園。還沒等到上人回來,客人已經走了。

上人得知後認為,既然他人有心參訪,應該讓他們了解慈濟所做的事,弟子們只要「說我所做」,相信不會讓人空手而回,特別是不辜負已經在護持慈濟的會眾。

「我不會寫也不會講大道理,講古是因為早期親身去做,體驗過去的生活如何辛苦走過來。」慈師父再次硬著頭皮承擔原本不敢做的事,「主要是讓更多人知道,上人實踐佛陀的精神,在人間救助苦難眾生。」

比起上人肩上的千斤萬擔,弟子所能承擔的不足掛齒。慈師父佩服上人蓋醫院的勇氣。像是為了建院,五年內所申請的九塊土地一再出現波折,甚至官員都來動土了,最後還是被收回,上人一度受不了打擊而心臟病發!

「上人壓力很大,有時沒睡,夢見自己一直在找土地。」慈師父還記得有一筆土地,對方代表來到精舍,很不高興地說:「那塊地不會給你們!」那人面無表情地講不到兩句話,慈師父進去倒茶出來,人已經走了,「讓上人很傷心!」慈師父心疼著上人,卻更加佩服他的毅力。幸好第十塊土地終於成功了!

隨著醫院的設立,上人著手辦教育,還經常到全省行腳和演講,除了慈濟的委員、會員,上人已經屬於廣大群眾,甚至海外分支會所陸續成立。「上人很忙、沒有時間,所以對內這個責任我要擔起來,照顧好常住每個人,這樣才能對上人有所交代。」慈師父說。

靜思精舍常住師父年年引領會眾在花蓮靜思堂參與浴佛大典,德慈師父(前排左)領眾前行,每一步「守住威儀、做出典範」。(攝影/卓甫裕)

「上人很人性化,不會設太多規矩來管人,他每天講經,就是在教育弟子。如果來到僧團是為了修行、真心要奉獻給佛教,就會做好自我管理。」

「上人期許靜思精舍能成為一個比丘尼的模範道場。」德慈師父生前幾番思惟這件事。某日,收看大愛電視《高僧傳》節目,其中歌仔戲團演出《佛遺教經》中佛陀入滅的故事。

「大迦葉尊者帶領佛陀的弟子結集經書,好像六神無主……」慈師父看著電視畫面,想像未來靜思精舍也將面臨同樣的場景,帶著憂心默默流淚。

「上人說,他沒有愧對大家,因為他每天講經,就是在教育弟子。上人很人性化,不會設太多規矩來管人,如果來到僧團是為了修行、真心要奉獻給佛教,就會做好自我管理。」

「修行就是修心而已,人我是非來到你這裏就沒事了。遇到境界,要像上人說的『手畫虛空』,事情過了不留痕跡。不要生氣,也不要傳是非,才不會結下惡緣。」

慈師父五十多年來承擔帶領常住的責任,上人對他有道不盡的感恩。「師徒本來就是生生世世,五百年前師度徒,五百年後徒度師,先走的人趕緊再來。」上人感嘆自然法則,不捨地叮嚀大弟子:「你先去鋪路。把路鋪平了,等著師父日後到來,就可以接上。」承師命,這又是一個任重道遠的拓荒使命。

五月二十六日,德慈師父啟程遠行的那個夜晚,皓月當空,適逢月全食,農曆四月十五日,也是「結夏安居」的開始。

回首一九六四年,上人解夏歸來,師徒還找不到落腳處,弟子們望月發愁!五十七年後,同樣的一輪明月,從夜半到黎明,靜靜地映照在靜思精舍上空,散發無比溫柔的光芒,宛如慈師父慈藹的面容,靜靜守護著家園。「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號徹夜在精舍低迴,早課時分,師兄弟和慈師父的俗家眷屬護送大師兄到慈濟大學捐贈大體。

直到生命最後,慈師父仍在以身示教─付出所有、盡無保留,真正做到了「徹底犧牲」!

「跟隨上人五十多年,早期什麼都沒有,都是苦出來的;現在有個安定的所在,很歡喜也很滿足。好在年輕時身體健康能拚命做,現在有個基礎,感覺很幸福很滿足!」慈師父言猶在耳。

上人立慈濟宗門,慈師父也是傳承靜思法脈的人,等待他乘願再來,已然不必擔心沒有修行道場。因為有他曾經的努力,靜思精舍一切俱足!