十年前援建聖嬰王中學簡易教室的臺灣志工,舊地重訪,與學生相見歡。

十年前援建的簡易教室,依然被校方使用著;歷經震災的學子們,在慈濟助學後成為社會中堅;教育是翻轉貧窮的希望,當年參與菲律賓保和島重建的志工親眼看到了!

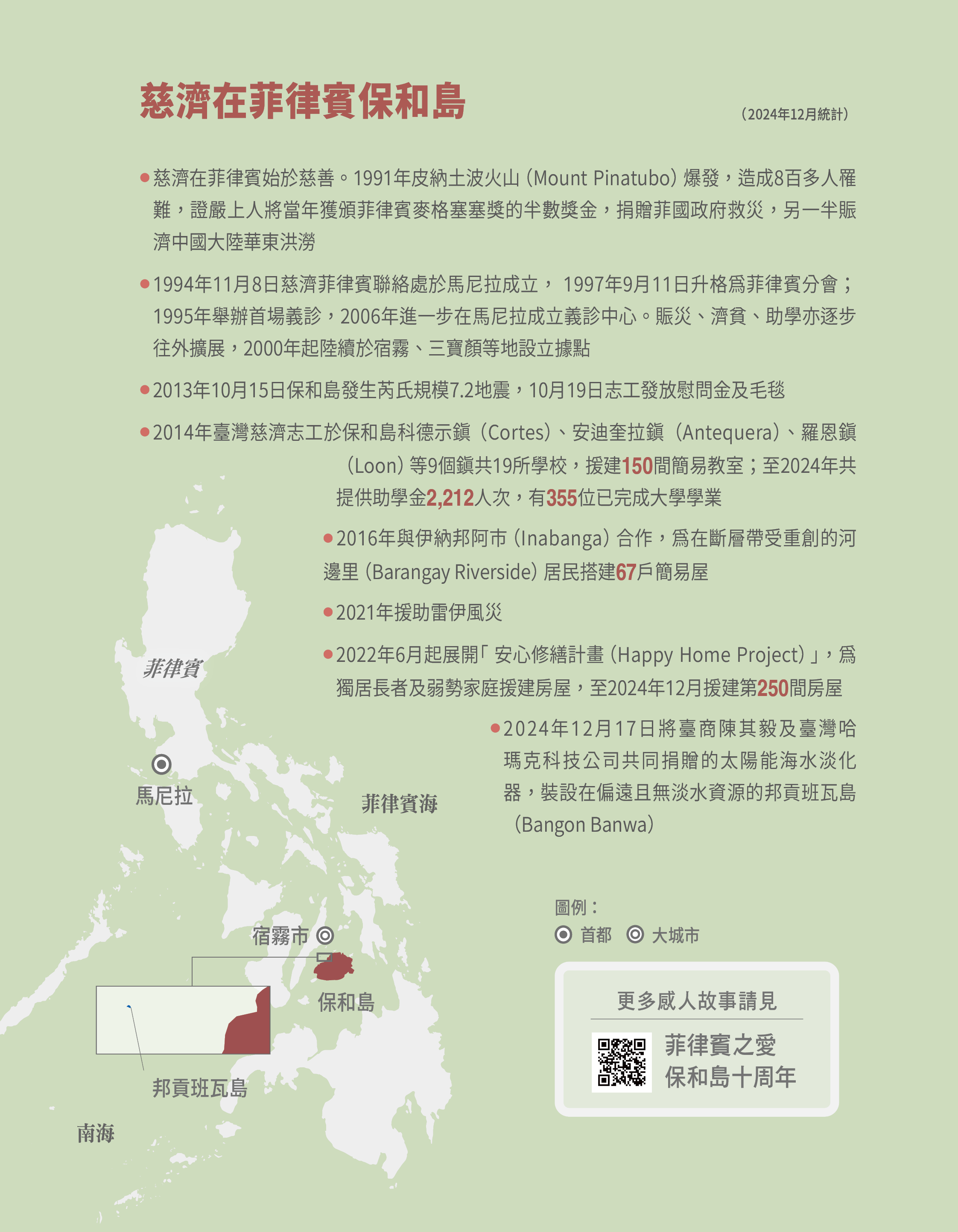

菲律賓保和島(Bohol),就是一般人熟悉的「薄荷島」,是知名的觀光勝地、潛水天堂,有謎一般的巧克力山群、稀有保育動物眼鏡猴;在這些觀光印象之外,保和島居民個性純樸好客、信仰虔誠,就算語言不通,一個熱情的微笑,就能融化隔閡。

二○二四年十二月,大愛電視拍攝團隊踏上這個美麗的島嶼,見證慈濟志工十年來耕耘的足跡,其中對教育的著力不遺餘力。

菲律賓的大學數量眾多,但是許多家境貧窮的孩子卻無力完成中學教育。二○一八年菲律賓教育部統計顯示,中學生輟學人數占總註冊人數百分之十一,即使中學能順利畢業,進入大學就讀的人數比例也未能過半;統計至二○二三年,菲律賓一點一七億人口中,超過百分之十五在貧窮線下,也就是一千七百五十四萬人、約三百萬個家庭,收入無法滿足基本生活所需。平均五口之家,月收入約一萬兩千披索,折合新臺幣不到七千元,溫飽尚且困難,如何有餘裕讓子女接受教育?許多孩子不得不放棄升學夢想。

而慈濟對於保和島的關懷,從慈善、醫療個案轉介、兼顧教育,幫助外島子弟完成課業,脫離貧窮邊緣。

保和島二○一三年十月強震,許多校舍毀損,三迪安國立中學(Sandingan National High School)在大樹下搭帳棚復課(圖1);二○一四年七月,卡梅爾中學(Carmel Academy)簡易教室完工啟用(圖2)。(圖1/林炎煌攝影)(圖2/博麗妮攝影)

震災後,最愁教育困境

二○一三年十月十五日,保和島發生芮氏規模七點二強震,造成建物倒塌、人員傷亡;遠在飛機航程一個半小時外的馬尼拉志工,進入保和島勘災與發放;想不到三週後,海燕颱風侵襲鄰近省分的獨魯萬、奧莫克等地,釀成毀滅性災害,包括慈濟在內的眾多NGO團體紛紛轉向馳援,保和島救援行動因此暫時中斷。

一個多月後,當保和島勘災團員之一的蔡青山,回到靜思精舍報告海燕風災救援情形,上人輕輕提醒:「莫忘保和島。」蔡青山記住了,二○一四年年初,再度和志工回到保和島,官員求助:「拜託您們到學校看看,我們的學生已經幾個月沒辦法好好上課了!」

就讀高中最後一學期的薇琪(Vergie P. Almosura),那一年遇上震災,教室倒塌,她和同學在帳棚裏上課,天氣好的時候悶熱難耐,下雨則是踩著帳棚內的積水,幾乎難以正常學習。在她即將畢業之際,慈濟志工到校勘查,決定援建簡易教室。

簡易屋材料六月初運抵,來自臺灣的志工團隊也進駐保和島,帶領家長、老師和居民參與搭建,志工團隊傳授組裝技巧,共為十九所學校完成一百五十間教室。

薇琪也跟著村民為教室製作地磚,雖然畢業了,但是看到學弟妹有教室可以安心上課,她非常高興。

再生電腦跨海而來,學生迫不及待地操作(圖1);菲律賓慈濟志工蔡青山走進教室了解師生的學習需求(圖2)。

十年後,老友溫馨重逢

當年參與興建簡易教室的一群臺灣志工,二○二四年底特別來參加慈濟保和島共修處十周年慶。這天,趁著慶祝活動開始前的空檔,重回科德示鎮(Cortes)聖嬰王中學(Infant King Academy),了解當年捐贈的十五座簡易教室使用情況。

臺灣參訪團領隊陳金海一進入校園,就注意到一張熟悉的面孔─本土志工帕特里奧(Patrcio B. Teneza)。帕特里奧住在學校附近,當年看到慈濟志工來幫忙蓋簡易教室,主動走進工地幫忙;時隔十年重逢,認出彼此的當下,兩人都非常開心。陳金海回憶:「他工作非常勤快,若缺什麼小零件,都拜託他去買,跟大家很有默契。」而帕特里奧的勤快,也為他掙得穩定的工作,簡易教室完工後,校長肯定他認真的工作態度,請他擔任學校警衛至今。

臺灣志工甘清文則是忍不住摸摸簡易教室略為陳舊的柱子說:「眼前這兩間教室,就是我親手組裝的。從建材在臺中后里聯絡處預製時,我就開始參與,想不到一眨眼就過了十年。」

甘清文解釋,「簡易教室」顧名思義是提供給學校臨時使用,頂多兩到三年,等待教室重建完成,就可功成身退。「看得出來學校很珍惜這些簡易教室,除了屋頂稍微漏水,其他與十年前差異不大。」

為什麼地震已經十年,學校仍無力重建呢?聖嬰王中學並非單獨個案。菲律賓教育雖然普及,但是每年編列的教育預算偏低,加上當資源分配到離島、偏鄉後,已所剩無幾;學校拿不到經費,重建只好一年拖過一年。

公立學校或許等上幾年可以獲得補助,但像聖嬰王中學屬於私立教會學校,地震、風災再加上幾年的新冠肺炎疫情,教會收到的捐款不足,維持學校基本開銷已屬不易,想重建教室更是難上加難。

二○二三年八月,慈濟志工在保和島羅恩鎮舉辦新芽獎助學金頒獎典禮,與助學生合影。(攝影/杜美霖)

串聯愛,再生電腦馳援

教室重建遙遙無期,但天災說到就到。二○二一年,強烈颱風雷伊(Rai)侵襲保和島,摧毀多數木造房屋,許多學校即使是較為堅固的教室也難以倖免,甚至是設備受損,至今無法添購。其中一項最讓學校頭痛的,就是學生上課用的電腦。

以聖嬰王中學為例,電腦教室原本有三十部電腦,供全校約四百五十位學生輪流使用;風災後僅存八部電腦完好,根本無法應付所需,老師只好透過投影片來講解電腦操作;學生缺乏實際操作,紙上談兵。

保和島第一位受證的慈濟志工黃三民,在一次校園關懷中了解到師生學習的窘境,決心尋找解決之道。他是保和島第四代華人,從父祖輩就十分重視子女教育,他說:「這是一個數位時代,你能想像電腦課沒有電腦嗎?這對學生的學習很不利!」

他寫信給馬尼拉的跨國電腦公司,但沒有回音,輾轉聯繫上同為慈濟人、曾在馬尼拉經商的臺商陳兆揚,因此串聯慈濟新竹再生電腦團隊,臺菲兩地志工同心協力,將維修後功能配件完善的再生電腦送到保和島捐贈。從二○二三年六月到二○二四年十一月,新竹再生電腦團隊已經捐贈一百五十部二手電腦,嘉惠數十所學校及多所育幼院。

新竹再生電腦團隊志工吳雄麟,十二月十二日造訪聖嬰王中學,與受贈電腦的師生相見歡。他參與再生電腦維修大約兩年,對基礎維修、更換零件已經駕輕就熟,在電腦贈送出去之後,他很希望能了解受贈者使用的情形,做為日後維修電腦的參考,更希望學生藉此打開視野、增進學習。

薇琪是保和島第一位受證為慈濟委員的助學生,靠著助學金完成大學學業,畢業後有穩定收入改善家計。

升大學,助學金拉一把

十年前,慈濟人不僅援建保和島簡易教室,在得知震災讓經濟困難的家庭更加辛苦,導致有心向學的孩子中斷學業,因此主動提供助學金給品學兼優的清貧學子,幫助他們進入大學就讀。

今年二十七歲的薇琪回憶,他們一家人住在偏遠山區,種稻為生,但收成僅夠自家食用,當幾個孩子逐漸長大,註冊費負擔愈來愈重時,母親甚至冒著危險去叢林裏採收樹藤,再編織籃子販售來支撐學費。她說到感傷處,忍不住掉下淚:「那真是一段非常辛苦的日子,所以爭取慈濟助學金是我上大學唯一的機會。」

薇琪因為協助製作簡易教室地磚而認識慈濟,她努力考取保和島州立大學,也順利通過慈濟助學金資格考試,成為助學生。

另一位助學生梅納德(Menard Gabriel Diez Alisoso),也有類似的故事。因為家中子女眾多,姊姊已經就讀大學,父親無力再供應他升學;他體諒父親,準備放棄念大學,並在市場找到一分搬運工工作,意外地收到學校通知,慈濟將提供他助學金,幾經波折,他終於通過助學金資格考試,如願成為大學生。

大學期間,薇琪、梅納德與許多慈濟助學生,透過每個月的人文課程了解慈濟精神,也隨同本土志工參與社區關懷,走進更偏僻的鄉下關懷長輩、進入育幼院陪伴兒童。慈濟人文的養分,讓他們大學畢業之後,進入慈濟保和島共修處任職,一邊工作一邊助人。

二○二四年六月,薇琪應徵到公家單位工作,十二月並來到臺灣參加歲末祝福,也成為保和島第一位受證慈濟委員的慈濟助學生。

而在大學主修農業的梅納德,畢業後成為保和島共修處推動「安心修繕計畫」的得力助手。建材取於當地,受助者也可以工代賑協助蓋自己的房子,兩年多來幾乎每個月都有落成的房舍;交屋後,社區志工接手訪視,關懷這些弱勢家庭的生活。

梅納德先進入伊納邦阿(Inabanga)大愛村駐村五個月,輔導居民種竹子、削製竹片編織建材,二○二四年開始協助管理興建進度,可謂學以致用;他更在工作中幫助長者與弱勢家庭,「雖然有時候很累,但是能幫助更辛苦的家庭,就覺得很值得。」

保和島共修處從二○一四年到二○二四年,提供兩千兩百一十二人次助學金,其中三百五十五位學生完成大學學業,大部分找到穩定工作,表現獲得業主信賴,也改善了家庭經濟。

觀光島,閃耀善念微光

還記得十二月八日晚間抵達保和島,到黃三民師兄家作客,他提到慈濟在保和島十年來的點點滴滴,有一段令我深有所感:「一般人印象中的保和島,是光鮮亮麗的觀光之島,但事實上那不是保和島真實的樣貌。保和島很純樸,居民大多務農或捕魚,許多家庭還在貧窮的邊緣,沒有能力送孩子去上學,這些問題需要更多人的關心。」

他很感恩慈濟人當年再度回到保和島,更感恩證嚴上人當初輕輕的一句「莫忘保和島」,讓許多人得到照顧。十年只是一個開始,保和島的志工期待帶動更多當地人投入慈濟志業,讓愛拓展到島上每一個角落。

離島中的離島 飲水大不易

撰文、攝影/蕭耀華(慈濟月刊攝影)

資料提供/江季芳(大愛電視節目內容創作中心企畫)

(攝影/陳義銘)

菲律賓保和島外海的小島─邦貢班瓦島(Bagong Banwa),面積約三、四個足球場大小,一千三百多人沒有淡水資源,飲用水和生活必需品均仰賴大島補給,每月飲水費用高達收入一成,這也是保和島周圍八十多個小島面臨的相同問題。

望海興嘆

邦貢班瓦島沒有正規的碼頭起卸貨物,所有物資靠人力背負,涉水徒步登岸。

邦貢班瓦島距離保和島最繁忙的港口圖必耕港(Tubigon),約一小時船程;在圖必耕市,五加侖桶裝水每桶為四十元披索(約新臺幣二十三元),運至邦貢班瓦島後售價六十披索(約新臺幣三十四元);一戶民宅前堆積空水桶,等待運回圖必耕市重新灌滿。

淡化井水

島上設有零售飲水機,並提供塑膠袋,投入一元披索可購得約二百五十毫升的飲水。

島上常見水井,井水鹹度略低於海水,多用於洗滌清潔,但可作為淡化飲用水的主要水源。歷經一年安裝測試,慈濟保和島共修處二○二四年十二月十七日提供太陽能海水淡化器給邦貢班瓦島。

這項來自太陽能板臺商陳其毅及臺灣哈瑪克科技公司共同捐贈的設備,每天可生產約五千公升淡水,足以支應邦貢班瓦島及鄰近的馬卡博克島(Macaboc)共二千位居民,每人每日二點五公升飲用水。