安吉莉娜一路顛簸從離島來到慈濟生命關懷之家待產,準備迎接第一個孩子出生,慈濟志工像媽媽般噓寒問暖。

山區部落的產婦,深夜走在蠶叢鳥道,往城市裏的醫院前進。大腹便便的離島準媽媽,搭著一葉小船渡海顛簸、飄搖進城。為了新生,她們甘願受苦;為了守護,慈濟志工與偏鄉醫護願意一路相伴。

「

您覺得,這件事到今天還有意義嗎?」一位慈濟志工問道。

要探索意義,或許可先溯源、再從時空脈絡中爬梳。有無意義?答案終會浮現。志工思考的這件事,發生在赤道國度馬來西亞的沙巴州。

從高空鳥瞰,蓊鬱雨林、黃水長河、湛藍海岸、點點聚落,大致已經勾勒出沙巴的印象。淅淅瀝瀝的季風雨後,空氣中的溫溼度更讓沙巴充滿赤道之味。

二○二四年底,我帶著紀錄片拍攝小組來到雨季的沙巴採訪。前往山區的途中,突然下起滂沱暴雨;大河瞬間洶湧、洪流淹沒車行便道;高懸搖晃的吊橋上,三兩學生快步而過、全身溼透。看著眼前情景,大家卻深吐一口氣,同時有種壓力釋然之感。因為,就在前一天的同一條路,團隊才剛拍完慈濟志工護送孕婦下山待產的畫面。這一天之差,或許已經改寫這對母嬰的命運。

隨行志工李師雄平時是跑遍全沙巴的貨車職業駕駛;他分析道,沙巴水陸交通與天候相關。尤其熱帶暴雨威力極強、常常釀災。河流漲水是最危險的,因為沒人知道前方究竟是河道還是路面。而原始山區則依靠小船接駁,航行與否同樣取決於水位。

亞洲第一大島,人稱婆羅洲。這個大島分屬三個國家地區—汶萊、印尼加里曼丹省、北邊則屬於大馬沙巴州。婆羅洲擁有全世界最古老的雨林;地形上,可說由山、林、河、島交織而成。更深入內陸,許多原住民部落仍呈現近乎與世隔絕的樣態。在杜順族(Dusun)原住民語中,本文故事發生地比打士(Pitas),即為隔絕之意。

婆羅洲赤道氣候明顯,上半年乾季結束後,下半年雨季常常充滿戲劇性。如前述,隨便一場暴雨,就可能阻斷山區對外交通。部落居民或許早已習慣這樣的天氣,但若遇到緊急狀況,可能就應驗了他們常說的一句話:「不是生,就是死!」

志工與護士來到安吉莉娜(圖1右二)家中,眾人以天主教儀式祈福後,火速將她帶往比打士待產;她臨盆在即加上高血壓,一路可謂驚滔駭浪(圖2)。

難產風險,威脅偏鄉婦女

往下閱讀前,先試想一個畫面—山區部落的產婦,深夜走在蠶叢鳥道上往城市裏的醫院前進。大腹便便的離島準媽媽,搭著一葉小船渡海顛簸、飄搖進城。為了新生,她們甘願受苦;為了守護,慈濟志工與偏鄉醫護願意一路相伴。

在沙巴州北部離島詹博根(Jambongan),二十八歲的安吉莉娜(Anggelina)初次懷胎。她是來自印尼的天主教徒,丈夫在油棕園辛勤工作,月薪約莫一千七百令吉(MYR),折合新臺幣一萬兩千元。由於曾患癲癇與高血壓,安吉莉娜已經被護理師列為高風險產婦。產前二十多天,她被送往比打士附近的醫院,順利產下一個健康的女嬰。

在同屬沙巴的深山,另一位懷有雙胞胎的原住民媽媽難產,家人緊急將她送往城裏的醫院。無奈山路崎嶇迢遙,加上大雨引發河水暴漲,最終阻斷了求生之路—母子三人在途中不幸離世。

前者的幸運發生於二○二四年,而後者的悲劇則是二十多年前的事。兩位母親截然不同的遭遇,深刻反映了偏鄉婦女生育上的困境。慈濟志工張植青歸納出四個難—說服難、交通難、宣導難、偏鄉醫護人力難。

二○二四年年底,來自沙巴首府亞庇(Kota Kinabalu)的慈濟志工,分乘兩船前往詹博根島。傍晚海天一線、斷霞殘紅;但眾人不待欣賞美景,抵達診所稍事整備後,擠上老舊皮卡往內陸前進。

天已黑,從高空鳥瞰,僅剩兩束微弱車燈引出小徑方向。擠在皮卡後方仰望天際,可見一輪皎月與點點星光。森林傳來野獸鳴叫、油棕葉偶爾輕拍訪客臉上,感官體驗十分特殊。半個多小時顛簸後,皮卡終於抵達一座工寮。造訪的對象,是菲律賓籍首胎產婦克勞汀(Claudine)。她年約二十歲,但聽不太懂馬來文。

夜漸深了,駐島護士莉娜(Linah)跟慈濟志工林雪珠寒暄後切入正題,詢問克勞汀準備好沒。隔天一早,就要前往比打士的慈濟生命關懷之家待產了。

莉娜對於島上產婦狀態暸若指掌,也希望克勞汀早點前往比打士。專車來接,就是為了保障她的安全。

描述至此,理應順利吧?其實不然!

克勞汀雖然收好行李,卻不甚開心。原因是—離預產期還有一個月左右,她也幾乎沒離開過詹博根島。面對陌生環境,心中忐忑。小丈夫離情依依、親戚鄰居各有意見;七嘴八舌下,克勞汀拿不定主意。將近晚上九點了,莉娜發現她的態度有點動搖,有默契地與林雪珠一起積極說服。但很可惜,克勞汀的婆婆婉拒了好意。

對於莉娜來說,這樣的挫折感不是第一次。最關鍵的原因,其實是錢。

這些來自鄰邦的產婦因為沒有馬來西亞國籍,只要進到醫院,就必須先繳兩千令吉保證金;如果加上醫療與其他支出,負擔沉重。也因此,多數產婦選擇居家分娩。問題是,順產當然皆大歡喜;但萬一胎位不正、妊娠毒血、高血壓,難產的風險及後果之重,就是嚴肅的公衛人道議題了。

慈濟生命關懷之家原為六腳屋,二○一三年重建為水泥建物,兩間臥室可容納十個床位,配備浴室、客廳、廚房及洗衣間。二○二四年十二月,馬來西亞及臺灣慈濟志工、紀錄片團隊前往探訪。(圖1/歐陽濟緣提供)

臨盆倒數,船夫破浪前行

另一個村子裏,高風險產婦安吉莉娜一早已經準備好,由志工和護士火速送往比打士。

安吉莉娜的肚子大到下垂,也頻繁出現胎動。陪伴在旁的林雪珠說,島上護士都特別受過產科訓練;有次,一位媽媽分娩,子宮竟然脫出產道,護士莉娜能做的就是將它塞回去,再以布條固定後緊急送醫。

護送安吉莉娜這趟路,堪稱步步驚心。海邊碼頭小船備便後,一行人往本島駛去。對產婦來說,船運費用同樣不便宜,動輒就是上百令吉。船夫雖知運送產婦必須維持平穩,但海象無法商量;只要晚個幾分鐘,可能暗流一來又無法行船。

風浪中,船夫在趕路以及志工叮嚀小心的兩難下破浪前行。雖見遠方烏雲密布,但時間不待人。護士猜得到會經過雨區,先體貼地幫安吉莉娜穿上雨衣、並肩陪著。很快地,傾盆驟雨一來,大家身子都溼了。從大海進到紅樹林遍布的雨林河道、靠岸、上陸,安吉莉娜被呵護備至。

幾小時的車船周折後,她終於來到慈濟生命關懷之家。當晚,如護士一直擔心的,安吉莉娜血壓突然飆高。生命關懷之家職員露西(Lucy)與萊多拉(Laidora)母女見狀,立刻送她到幾分鐘車程外的中央醫院。醫師診斷後,將她留院觀察。大家雖然擔心,卻也安心。在醫院,畢竟比島上安全許多。

生命關懷之家距離慈濟亞庇支會單程車程三小時,二十多年來志工持續守護,讓準媽媽們安心待產,也將難產率降低至零;圖為二○二四年十二月,鄰近教會教友前來共度耶誕。

盤山過嶺,把產婦帶出來

比打士沒有慈濟人,從亞庇前往,單趟車程就是三個多小時;雖然舟車勞頓,但志工毫不言苦,只要能將產婦從部落送到生命關懷之家,一切都值得了。歐陽濟緣回憶道,以前還搭過五個多小時快艇到鄰近菲律賓的小島接人。「是苦,但只有親自受苦,才知道什麼是苦。」

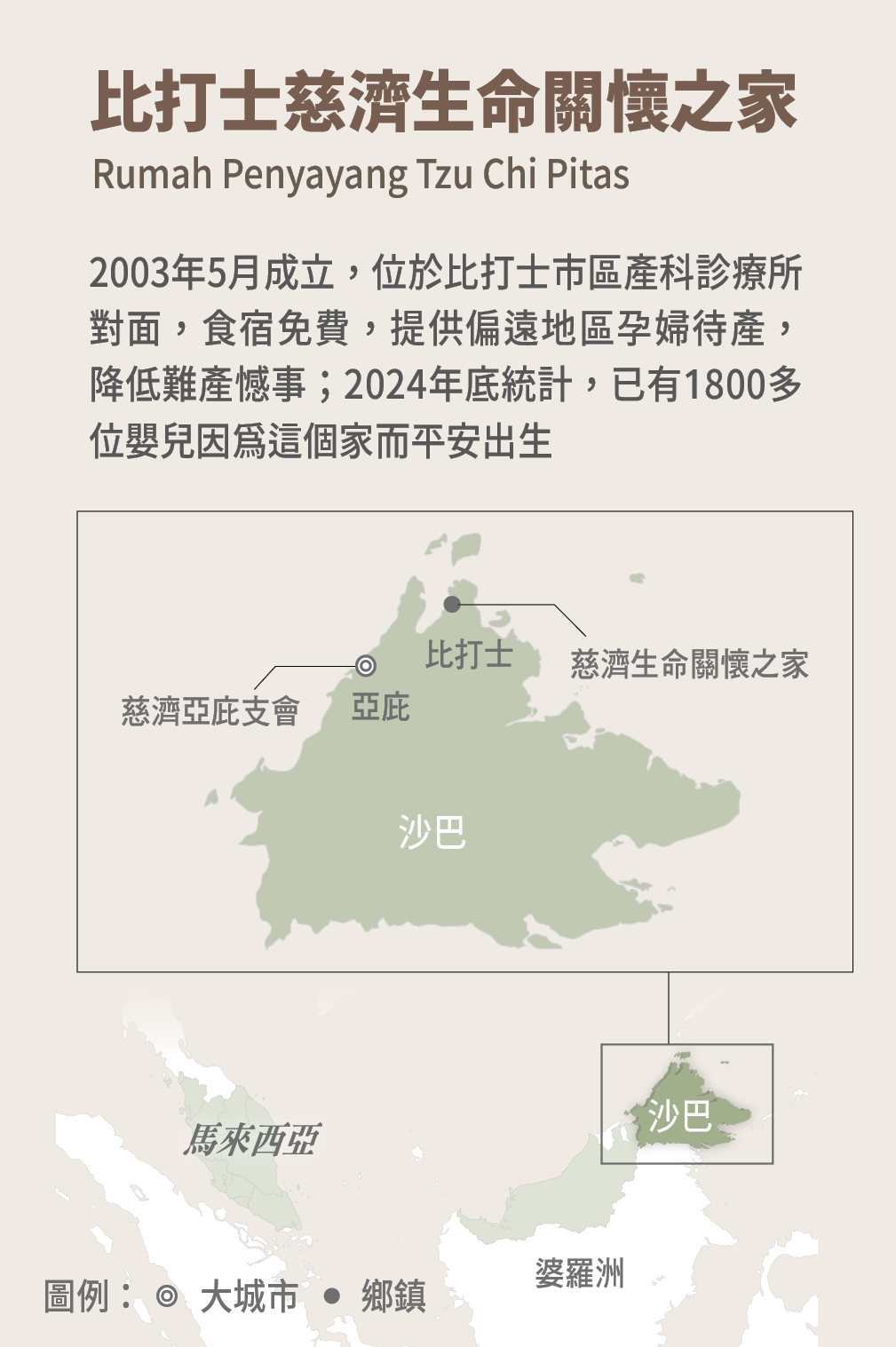

慈濟生命關懷之家成立於二○○三年;當時,離亞庇約一百三十七公里遠的比打士,華人醫師鄭榮輝駐診於此,親見許多偏鄉產婦因交通困難枉死於途,心中頻生悲憫。比打士幅員遼闊,光行政區就有一百九十多個部落;而地方政府在亞洲金融危機後經費拮据,能力亦有限。作為亞庇最貧困的區域,比打士難產死亡率高達百分之二十三。

鄭榮輝每年平均面對七位產婦死亡的案例,深感無力;一次慈濟義診中,他向志工提出援建中途之家的請求;而這個家,對偏鄉產婦意義重大。

慈濟基金會副執行長劉濟雨,時任馬六甲與吉隆坡分會負責人;因緣際會下,他將會務延伸到東馬;除了關懷個案之外,也舉辦山區義診。當他理解困境後,立刻允諾鄭醫師的請託;而現任雪隆分會執行長的簡慈露師姊,則為這個機構取名為「慈濟生命關懷之家」。

草創期,志工先租下一棟簡單的六腳屋;細加整修後,隔出兩大房,正式展開服務。二○一三年,志工買下這塊地,申請社福專用,並將房子翻修為水泥建築。至今,已經有一千八百多位寶寶因為這個家平安出生。慈濟亞庇支會負責人張植青回憶,比打士很偏僻;一個小工程光是找包商、材料,都得從亞庇支援,連現場監工也是師兄輪班承擔。

二○二四年,劉濟雨重返比打士。他用手機拍下生命關懷之家周邊的花花草草,也與產婦溫馨互動。「Only one baby, OK?」劉濟雨開玩笑般與產婦打勾勾、做約定,也希望她們節育。因為生愈多,經濟負擔愈重。關於家庭計畫,劉濟雨是認真的。

劉濟雨回憶道,二十多年前,這裏的原住民生活在貧窮線之下。他們世代深居山區,除了沒有出來看病的本錢,也不具備現代醫療的產檢觀念。孕婦真想到比打士就醫,通常得走上兩天的山路。東馬原住民族很多,光方言就可能有上百種。志工們不管是溝通或想獲得認同,都相當困難。

資深志工翁濟隆則說,原住民教育程度低,醫院也不提供產前入住的服務;他們看到這群陌生人帶來好意時,其實充滿疑慮。不過,只要媽媽們願意住進生命關懷之家,在舒適的環境裏過幾天後,安全感也很快建立。翁濟隆如此描述志工們過去的努力:「要盤山過嶺;小船過河,有時水淺下來推、水深才上船。想把產婦帶出來真的很辛苦。」

張植青回憶,過去志工進到部落,得要待上一、兩週,除了準備衛教內容、交通勞頓,也須在村子住上好幾夜。他再次形容,一切就是克難。

安吉莉娜在二○二四年年底平安誕下寶寶,這也是家人與志工最美好的新年禮物。(相片提供/慈濟亞庇支會)

母嬰均安,中繼之家奏效

資深的張雲清師姊說,生命關懷之家走過一段篳路藍縷。成立之初,志工每個月上山一趟,大家透過肢體動作取代語言隔閡,努力安撫產婦的心。部落婦女早婚,常常十四、五歲就懷孕,生個十多胎是常有的事;而媽媽、女兒同時住進生命關懷之家的例子,更不罕見。

在傳統部落環境,婦女分娩多半依賴家人或產婆。曼杜里安村(Mandurian)還有一位僅存的末代產婆;過去接生時,她通常只帶著馬蜂橙葉跟簡單工具,除了默念咒語祝福產婦與寶寶,也會施予安胎儀式。臨娩時,準備熱水、毛巾、雙手接生,再以竹片割斷臍帶。母嬰能否平安?得靠運氣。因為,一個小發炎都會釀成危險。

林雪珠分享道,部落產婦的預產期常常是不準的。對生命關懷之家職員露西來說,照顧起來偶爾也會驚心動魄,因為,有些孕婦真的說生就生。六腳屋時期,一位媽媽突然頻繁如廁,當露西發現時,孩子的頭已經出來一半。產婦送到醫院後,她才回頭清理樓板上那灘血。

另一次,產婦通知露西,直說快生了。待露西火速趕回,產婦已經坐在馬桶上、雙手抱著寶寶。幸好,護士很快過來支援,也速將產婦送院。這些意外如果發生在深山裏,結局難料。

長期與慈濟合作的村診所護士瑪麗斯基亞(Mairiscia)說,孕婦照顧不只有待產;產後複診、寶寶黃疸,都得回到醫院。如果沒有生命關懷之家中繼,她們是不可能願意出來的。衛生所與慈濟的合作,讓兩股愛的力量加乘、守護更多母嬰的健康。

珍惜生命,永恆普世價值

沙巴的宗教色彩除了原始的泛神論信仰,多半以天主教或是基督教為主。早年西方教會把愛帶到雨林國度後,一直延續至今。城市裏,清真寺算是普遍,也看得到華人廟宇。慈濟亞庇支會會所旁,則有基督教堂比鄰。這些宗教、族群的多元融合,反應了大馬的特殊國情與文化。

耶誕節前夕,生命關懷之家附近的牧師帶著教友前來報佳音。同時,志工早已準備好餐點、將空間布置出耶誕氛圍。牆上,除了破蛹飛舞的蝴蝶彩繪,亦有證嚴上人法相陪伴。這幅世界大同般的場景,映襯了何謂大愛、何謂無私。從屋外往內看,暗夜中,門窗透出的光描繪出一扇溫馨浮世繪。雨後氣氛靜謐;鄉村蛙鳴聲中,耶誕福音、慈濟歌〈一家人〉,和諧交織出最美的人間風景。

二○二四年最後一天,志工傳來許多照片。安吉莉娜抱著寶寶哺乳,露出充滿母愛的微笑。這個畫面,暗喻著許多種族世世代代的繁衍與新生。

回顧慈濟志工的提問,二十多年後,這小小的生命關懷之家還有意義嗎?歐陽濟緣道:「極端氣候愈來愈嚴重、河川漲水更兇猛啊。不出來,路斷了怎辦?」嚴格來說,這裏的部落生態跟百年前差不多。交通雖然改善,但生產之路依舊難行。也因為珍惜每個生命,讓生命關懷之家的價值依然重要。與大型慈濟志業相比,它或許只是一個小而美的計畫。但這個家,象徵華人、馬來人、原住民與他國移民不分族群宗教的互愛,也見證非政府組織與醫療系統合作下的雙贏。這個長期合作,終於將百分之二十三的難產致死率降低至零。

亞庇到深山距離遙遠,但劉濟雨的一句話,或許可為本文註腳—「只要有心,路就不遠。」回顧歷史,一九六六年,證嚴上人因為親見花蓮原住民產婦的一攤血而發下大願、創造慈濟世界。東馬的生命關懷之家,正是這個慈悲大願的延伸。