滿納海國際學校高中部畢業典禮,師生留下人生重要一刻;畢業生或難民子弟考上大學後,若家庭經濟困難,慈濟會提供補助,支持他們完成課業。(攝影/Mustafa Hamwieh)

十年前,土耳其慈濟人把敘利亞難民孩童一一找回學校,

蒼白疲倦的童顏,對未來沒有期待;

但是當他們從滿納海國際學校畢業—

我要做醫師、護理師,回去醫治戰爭中受創的人;

我要成為工程師、設計師,來重建家園;

我要成為老師,教導沒辦法讀書的人。這即是以教育翻轉了人生!

十年前,土耳其慈濟人把敘利亞難民孩童一一找回學校,蒼白疲倦的童顏,對未來沒有期待;但是當他們從滿納海國際學校畢業—我要做醫師、護理師,回去醫治戰爭中受創的人;我要成為工程師、設計師,來重建家園;我要成為老師,教導沒辦法讀書的人。這即是以教育翻轉了人生!

二○二五年開春,全球華人迎接新的一年,祈願災難紛擾成為過去,而流落外國的敘利亞難民,則是殷殷企盼祖國迎來真正的和平。

二○二四年十二月八日,持續超過十三年的敘利亞內戰露出落幕的曙光;儘管國內外情勢仍有變數,土耳其、黎巴嫩等鄰國邊界,開始出現返鄉人潮。

在土耳其伊斯坦堡省蘇丹加濟市(Sultangazi),也有一群敘利亞人正在返鄉路上,他們是慈濟為援助敘利亞難民所辦的滿納海國際學校(El Menahil International School)教職員和畢業生,每個人闊別家鄉幾乎都有十年了。但這次要回去的不是阿勒坡、荷姆斯、大馬士革等地的「老家」,而是遠在八千公里外,臺灣島上的「心靈故鄉」。

頂著十二月冬夜冷風,土耳其慈濟負責人胡光中,站在慈濟板橋園區門口,迎接這群遠道而來,將接受證嚴上人授證成為慈濟志工的敘利亞夥伴。

「從今天開始,你們不再是難民,是敘利亞人了!」胡光中說著,下機不久的團員們情緒激動甚至喜極而泣,畢竟自二○一一年內戰爆發以來,大家已足足顛沛流離了十三年!

二○一五年慈濟志工家訪時,看見失學難民孩童在電車地鐵站外賣礦泉水幫忙養家(圖1)。十一歲的阿里在製鞋廠工作(圖2),後因慈濟助學進入滿納海學校就讀。(攝影/余自成)

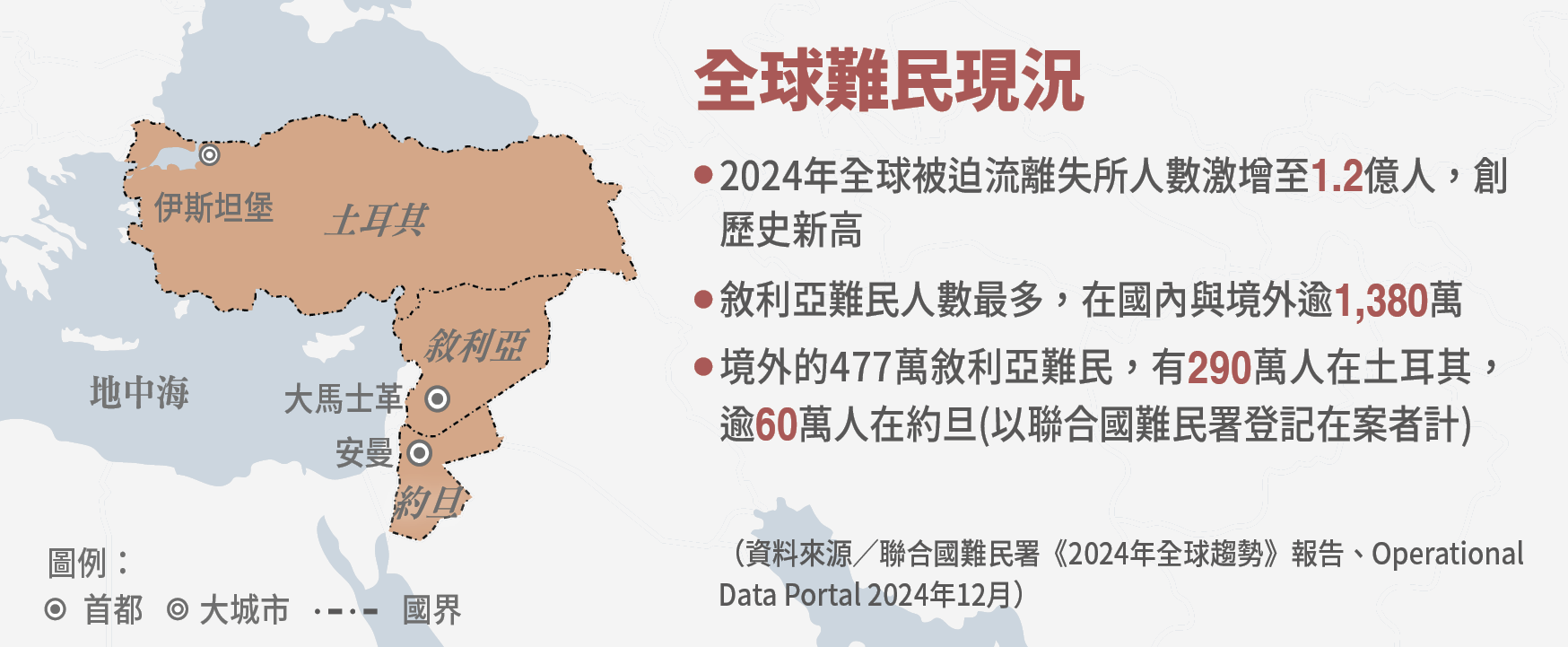

亂世求生,異國千般難

空襲、砲擊、凌虐,家鄉成戰地,迫使數以百萬計的敘利亞人出逃鄰國避難。聯合國難民署(UNHCR)二○二四年底統計,登記在案的敘利亞難民總數,仍高達四百七十七萬多人,其中有六成在土耳其,其餘四成則分布在黎巴嫩、約旦、伊拉克、埃及和其他北非國家。

對於逃到約旦、黎巴嫩等阿拉伯國家的敘利亞人來說,寄人籬下的生活雖艱難,但語言溝通不成問題,孩子也較容易融入當地的教育體系。然而土耳其卻截然不同,當地使用的是以拉丁字母拼音的現代土耳其文。來到這樣一個語言文化迥異的國度討生活,得付出更多的心血與汗淚。

因語言文化差異、法規認證問題,許多擁有教師、醫護等專業證照的敘利亞人,無法在土耳其發揮專業,只能從事低技術、低收入的工作。在收容五十多萬敘利亞難民的伊斯坦堡省,就有許多成衣、製鞋代工廠,為節省人力成本招募這些人打黑工。

「我當時做的是車縫工,工資換算下來大概是一個月五百美元;但十二到十四歲的童工,一天工作十小時以上,大概只能拿到一百五十到兩百美元。」凱門老師說起在成衣工廠打工時所見。

比起成人,雇主更願意僱用薪資低廉的童工,孩子在成人都難以忍受的惡劣環境裏勞作。「一天工作十三個小時,只有十三分鐘休息時間,還經常被老闆打罵!」胡光中不捨地說。

即使父母願意讓孩子上學,也是困難重重,因為使用阿拉伯文教學的國際學校或私立學校學費昂貴;土耳其公立學校儘管收費較低廉,但孩子語言不通,且學校不教阿拉伯文,母語就喪失了。凱門老師感嘆道:「孩子的教育,是我們面臨到的最大困難。」

為讓失學的敘利亞難民學童有機會讀書,志工胡光中(圖1右)帶著文件表格訪視難民家戶,案家的孩子行吻手禮表示尊敬:家訪結束時,志工周如意與住在地下室的孩子們道別(圖2)。(攝影/余自成)

父親的請求,辦學起源

然而土耳其慈濟志工一開始並沒有想到辦學。人口六十萬的蘇丹加濟市,就有數萬敘利亞難民,生活困苦,於是志工依循慈善救濟模式,二○一四年開始訪視、造冊、發放。

豈料在發放物資的過程中,竟有人想要把領得的毛毯、食物「賣」回給志工。胡光中很不解甚至有些憤怒,但那位敘利亞父親所說,卻讓眾人不捨:「孩子們都沒有辦法讀書,你們要是有錢請給我們錢,讓孩子可以上學!」

案家的請求,啟動了滿納海學校的第一步,當時僅有的三位土耳其慈濟志工胡光中、周如意、余自成,走進蘇丹加濟市、阿爾納武特市(Arnavutkoy)陋巷,尋找失學的孩子,一家一戶地收集資料造冊,再傳回臺灣慈濟本會做評估。

志工周如意表示,滿納海學校二○一五年元月於蘇丹加濟市創校時,就招收了五百八十七名學生,教育、慈善雙管齊下,「上人說,他們薪水多少我們就補貼多少。這些敘利亞家長聽到孩子不但能念書,還可以拿到補助,一開始都不相信,但我們真的去工廠把孩子找回來了。」

慈濟與土耳其政府合作,創校第一年從使用土耳其公立學校下午時段場地開始,招募具教師資格的難民任教,以敘利亞教材上課,老師薪水及其他雜支由慈濟負擔;合作學校增多,又面臨政府要求改為土耳其學制等問題,直到二○一七年在蘇丹加濟市區租到大樓,成立國際學校,學生們終於能保有母語、也有固定上課的地方。

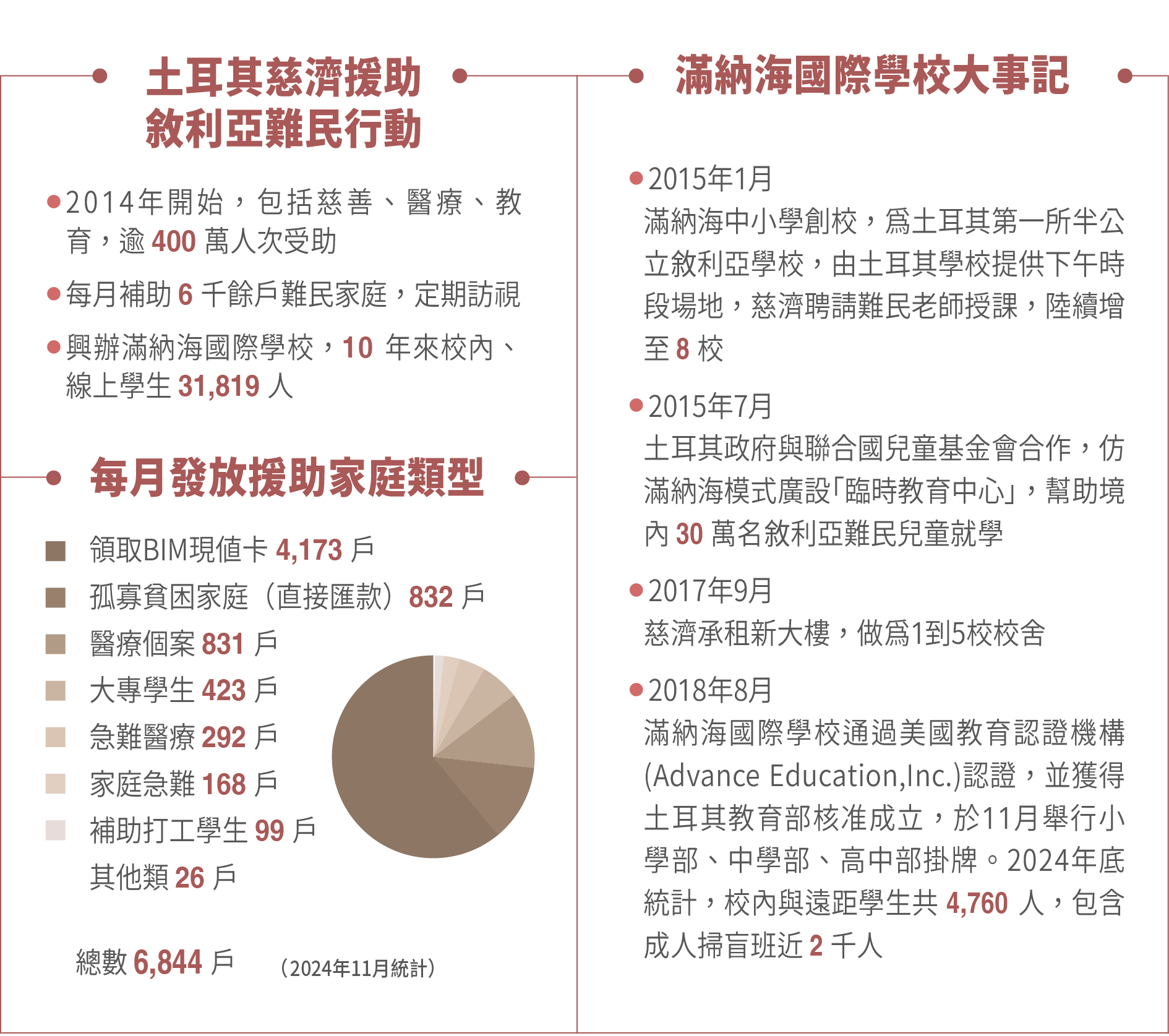

如今的滿納海國際學校,已成為具備幼兒園、小學、國高中以及成人掃盲班的大型綜合性學校,在校與線上的學生目前有四千七百多人。二○二四年底統計,高中畢業共五百三十一人,考上醫療科系就有一百四十六人,理工科系一百七十七人,語文、宗教、媒體等社會科系五十四人。

穆罕默德‧哈傑(Mohammed Nur Alhajjar),從小學一年級在滿納海念到高三。二○一五年元月開學那天清晨,他從家裏徒步四十分鐘到學校,站在校門口等校工開門,是開學首日第一位到的孩子。余自成問他怎麼這麼早到,小哈傑用不流利的土耳其語回答:「因為怕太晚到學校,沒有座位。」

當年的孩子,如今已經穿上志工背心,成為發放、記錄的生力軍;也有人已出社會工作數年,畢業五年的傑內德(Ahmad Jned)是翻轉人生的實例。

二○一四年逃到土耳其時,他十七歲。為了繼續求學,把重達十多公斤的高中教科書、考卷隨身扛著,然而生活難以為繼,只能到製鞋廠工作,直到二○一七年進入滿納海學校就讀。

「慈濟把我從工廠帶到學校,我的內心也從充滿仇恨變成了充滿愛。沒有經歷過這一切的人是很難體會的。」把握慈濟開啟的機會之窗,傑內德努力追趕落後的學習進度,在滿納海高中部畢業後,考入世界排名前五百大的理工學院,並以優秀成績畢業。他把第一份薪水交給胡光中,捐助烏克蘭難民;現在正準備創業,成立自己的公司。

「傑內德說,有一天他會有機會,可以把所有補助他的錢都還給慈濟。」看到難民孩子們完成學業「成材」,胡光中付出不求回報,卻甚感欣慰,回想剛開始找到這些孩子,問他們將來想做什麼,孩子完全沒有期待。

「可是讀了書以後,你問他的願望是什麼?他們會說我要做醫師、護理師,回去醫治那些戰爭中受害的人;我想要成為工程師、設計師來重建家園,我要成為老師,教導沒辦法讀書的人。那個希望是真正用教育來翻轉人生。」

十年前滿納海第一個到校的學生哈傑(圖1),如今與好友卡薩(圖2右一)一起承擔人文真善美的記錄工作。(圖1/余自成攝影)(圖2/Muhammed Hak攝影)

從幼稚園到成人掃盲班,不同年齡難民在滿納海學校上課,其中「華語文伴學計畫」,對象是十三到二十五歲學生,二○二四年年初線上大小學伴在校內相見歡。(圖3攝影/曾圓媛)

多語教學,劣勢轉優勢

在阿拉伯文中,滿納海的意義為「荒漠中的甘泉」,寓意讓身陷教育沙漠中的孩子找到知識的泉源。而支援難民子弟教育,也間接幫助了土耳其社會。

前蘇丹加濟市市長,現任土耳其慈濟基金會顧問的阿里(Ali Uslanmaz)先生就指出:「如果敘利亞難民孩子失學,長大後會活得很辛苦。一旦淪為社會邊緣人,可能會有酗酒、吸毒、暴力行為,對社會造成更大的危險。」

自敘利亞內戰爆發後,伊斯坦堡陸續湧進超過五十萬難民。身為土耳其本地人的慈濟聯絡點職工埃米內艾爾拜(Emine Albay)回想,一開始大家懷著憐憫心關懷這些遷徙者,但隨著難民人數愈來愈多,同胞們感受到生活受影響,社會上的確有反對收容的聲音。「但十幾年相處下來,我和敘利亞鄰居都已如同一家人。而且慈濟不只照顧敘利亞難民,也照顧土耳其貧民,很多土耳其人都很感恩。」

失學的難民兒少流落街頭、非法打工,和本地人摩擦起衝突,讓政府及民眾深感憂慮。但滿納海學校所在的蘇丹加濟市,幾乎看不到敘利亞孩子在街上遊蕩,非法童工、族群衝突也比其他城市少了許多。「如果沒有滿納海,那將是一個大災難。」凱門老師肯定地說。

來到滿納海學校,學生們可以用阿拉伯母語學習本國語文、社會史地、數理生物等學科知識,以及土耳其文、英文。更重要的是宗教與人文的化育,除了伊斯蘭信仰的根本《古蘭經》,學校並開設慈濟人文與華文選修課程。

慈濟基金會也結合國立臺灣師範大學、慈濟大學與慈濟國際青年會,於二○二三年展開「滿納海的承諾—敘利亞難民華語文伴學計畫」,由臺師大教育學院胡翠君助理教授主持,招訓青年志工成為「大學伴」,藉由線上視訊教滿納海學子學華文。

知道多學一樣外語的好處,志工周如意力推華語文教育:「這些孩子從以前沒辦法讀書,到今天可以學習阿拉伯語、土耳其語、英語,再加上華語,對他來講是人生多大的轉變?只要通過檢定,就可以拿到臺灣教育部頒發的證書,以後在留學還有工作方面就有更多的優勢。」

她也引導敘利亞孩子領略東方文化的茶道、花道,並對父母、師長奉茶表達孝敬。談到妻子周如意對花道的堅持,胡光中坦言一開始不是很認同,直到周如意把一封學生寫的信遞給他。

「她看不懂阿拉伯文,只能找我翻譯,我看到信上寫著一句話:『我很感謝您,您像母親一樣地對待我。把我當一個平凡的、普通的孩子一樣地對待。』」

當下胡光中才頓悟自己錯了,原來孩子們並不是「天生的」難民,那些美好事物他們都曾經擁有;但戰爭爆發後,所有人都把他們當難民看,鮮少顧及到他們還是原來的「人」!

「兵荒馬亂下,大家都在顧『肚子』,要讓這些孩童去感受到生活裏的一點點美,很不容易但也非常重要。」周如意說明以美療癒心靈的用意,那分感受,可能在未來的生命挑戰中,成為孩子心底的支撐。

滿納海師生多次自發募款回饋臺灣(圖1),新冠疫情期間,二年級的阿里阿布迪捐出珍藏的一歐元,寫下「這枚硬幣對我來說很珍貴,因為它是一個記憶,但不比有需要的人更珍貴」(圖2)。(攝影/Mohammed Nimr Aljamal)

感受被愛,率先付出愛

對於滿納海學校的教育志業,上人有著深切的期許:「不要讓逃難中的孩子,對人懷有仇恨,要讓他們心中存有愛與感恩的種子。」

要讓孩子、師長完全撫平戰爭、逃難造成的心理創傷,放下戰爭罪行衍生的悲憤其實不容易。但可以確定的是,愛與關懷的種子,十年來已在他們心中發芽茁長,並且發揮力量了。

新冠肺炎疫情期間,滿納海學校師生們和全球慈濟人一樣,響應竹筒歲月精神,捐出超過兩萬美金善款,資助慈濟購捐BNT疫苗,優先為臺灣青少年施打。二○二三年二月,土耳其南部及敘利亞北疆發生芮氏規模七點八強震,滿納海學校教職員及畢業校友,主動請纓前進重災區,是慈濟賑災團隊的主力。

「受到慈濟幫助的時候,我也開始學習幫助別人。」副校長阿罕穆德阿里揚(Ahmed Aliyan)回想,二○一五年帶著太太及六個孩子來到土耳其,及時獲得慈濟發放四條大毛毯,幫助一家人度過寒冬。生活安定後,他就投入助人行列,除了關懷身處伊斯坦堡的難民同胞,也於二○二○年底,前往黎巴嫩首都貝魯特,協助港口大爆炸受災戶的賑濟發放工作。在土耳其有難的時候,更是義不容辭。

「我們對土耳其地震受災民眾說,你們已經跟我們站在一起十年了,現在輪到敘利亞人支援了。讓我們一起努力,我們是一家人。」阿罕穆德阿里揚說道。

地震賑災團隊有多位滿納海畢業生,其中高中部學生哈克(Mohammed Hak)拍下敘利亞志工擁抱受災戶的畫面,甚至被《慈濟》月刊選用成為六七七期土耳其南部強震報導的封面。對於滿納海學子承擔影音記錄的表現,身為「師傅」的余自成備感欣慰:「之前他們是被記錄的人,可是二○二三年大地震時,是他們來記錄慈濟大藏經。」

二○二四年底滿納海學校敘利亞志工來臺受證圓滿,參訪已簽訂合作備忘錄的臺南慈濟中學,志工們分享生命故事,展開親手寫的春聯送上祝福。(攝影/黃筱哲)

實現承諾,相遇敘利亞

從聯合國十七項永續發展目標的觀點來看,滿納海國際學校不僅確保了身為弱勢群體的難民,得以獲得免費、公平和優質的中小學教育,亦即達成SDG4「優質教育」,更重要的是傳達愛、和平、非暴力的價值。志工們把孩子帶離工廠,送進校門的行動,具體回應SDG8「合適的工作及經濟成長」,以及SDG16「和平正義與有利的制度」所共同關切的「剝削童工」議題。

「我希望把在慈濟人身上學到的精神,不斷地傳承下去,傳達到每一個不曾了解的地方,尤其是動盪的阿拉伯地區。」獲得上人親自授證成為慈濟志工,阿克夫老師發願做一個傳達大愛、賑濟苦難的助人者,與他同梯受證的敘利亞志工們,也懷抱同樣的心願:把慈濟帶回敘利亞,用愛重建家國。

「我對他們說,如果有一天你看到我和Nadya(周如意),在阿勒坡的廣場上閒逛,可以過來帶我們去你家拜訪。」這個不知在發放場合講過多少次的「夢」,胡光中坦言先前只想著說幾句祝福打氣的話,給難民撐下去的希望,而今這個夢不再遙不可及。

「明天到底會怎麼樣?半年、一年後是如何?大家沒把握也很著急,在這一段時間,我們該做的就是陪伴—我們給的承諾,就是陪他們走回家的這一條路。」胡光中篤定地說。(感恩林楠松、胡光中、余自成、吳青泰協助翻譯)