沉重的床架要送上無電梯公寓樓層不容易,志工們戰戰兢兢,避免受傷。

慈濟環保輔具平臺的臺北內湖據點成立三年來,回收與運送件數激增十倍,平均每天收運四點五件輔具;志工或許無法代替照顧者承擔重擔,卻努力減輕他們照護家人的壓力。

週末清晨,一輛白色的小型貨車從臺北市慈濟內湖園區出發,車上載有三張電動病床和床墊、氣墊床,以及輪椅、便盆椅等各種輔具,準備送到幾位申請者家中。

出發前,志工姜禮強仔細核對輔具,「如果不逐一清點,可能會漏帶,這樣就得再跑一趟。」其他志工忙著將輔具固定在車上,避免行駛中移動碰撞;內湖輔具平臺據點窗口吳敦榮則聯繫幾位申請者,安排隔天的行程。

幾年前,吳敦榮的母親因血糖過高跌倒,導致臀部骨折,需靠輪椅代步;當時內湖環保站回收的輪椅,解決了燃眉之急,讓母親的行動變得更方便。他深受感動,因此投入慈濟環保輔具平臺,回饋社區,服務大眾。

志工賴正喬和他有同樣歷程,母親在療養院摔倒,骨盆骨折,從能行動自如到難以自理起居。有次他來內湖園區值班,和其他志工交談時得知慈濟免費提供輔具,也不會收取運送或手續費用;成功申請後,他體會到輔具的價值和搬運人手的不足,此後便常在假日協助運送輔具。他笑著說:「做得愈多,歡喜賺得愈多,心裏愈充實。」

姜禮強則是在二十多年前就有送輔具的經驗。他曾經營肉鬆工廠,每天凌晨載運七、八十頭現宰豬準備製作肉鬆;加入慈濟後,轉行做素食,也致力於環保回收,因此接觸到回收來的病床和輪椅。最初他將之分解回收,後來覺得這樣太浪費了,只要知道哪裏有人需要,他就獨自載送過去,「那時候還沒像現在這麼有規模,只要東西能用,就直接送人。」

慈濟環保輔具平臺的內湖據點,從二○二二年成立時的八十三件申請案,到二○二四年的五百六十件;收運數量更是驚人,從一百六十一件激增到一千六百五十二件,平均每天運送四點五件,志工的責任也隨之加重—清消組即便在寒冷的天氣,依舊努力清潔消毒,確保案家拿到的輔具乾淨如新;維修組更是埋首於小角落,默默維修故障的輔具;幕後的祕書組及運送組,天天都在各自崗位上盡心盡力。

全臺每天送出一百件

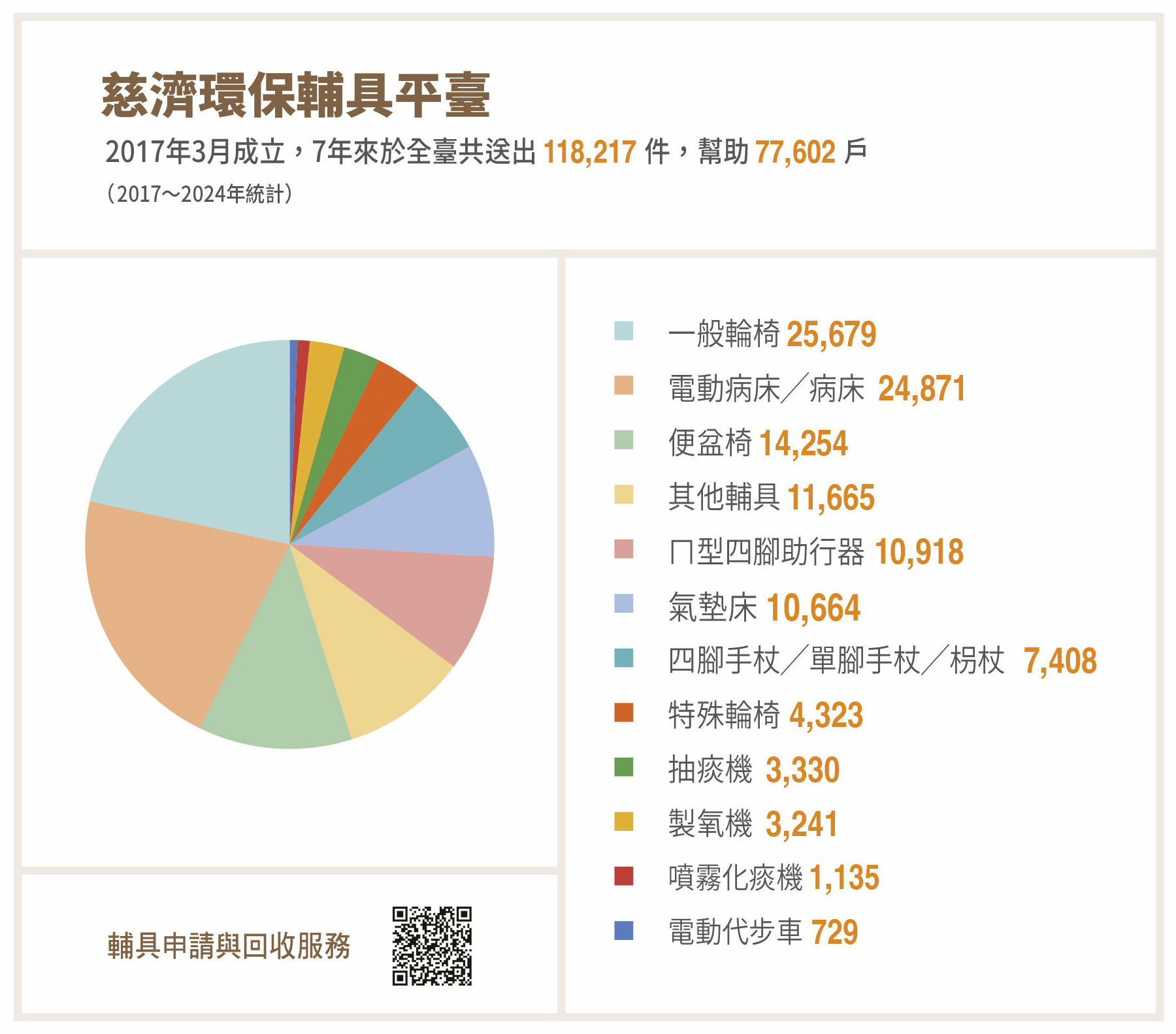

目前全臺包括離島金門、馬祖,各縣市都設有環保輔具平臺,合計有一百三十餘個據點;以二○二四年為例,志工平均每天送出一百一十件環保輔具;不僅延續二手輔具的物命,也幫助了願意惜福愛物的申請者。

氣墊床可以協助長年臥床的病患減少褥瘡問題,高背輪椅則為脊椎問題患者提供額外的支撐與舒適;輔具志工種種相關專業,都在實務與教育訓練中增長,也能協助照顧者更安全地使用這些器材。

運送輔具的過程中,志工們更是面臨各種挑戰,他們形容像是在「越級打怪」,不時行經蜿蜒小徑、崎嶇路段,設法穿越違停車輛或堆積的雜物送到家。

有時,申請者住在交通繁忙的地段,貨車停靠困難,志工於是徒步搬運;一路上也會感受人間溫暖,「路旁店家知道我們是送輔具來的,不只提供車位讓我們暫停,還會幫忙看車。」吳敦榮微笑分享。

搬運過程對體力也是一大考驗,尤其是電動病床最為費力;志工必須熟悉搬運的眉角,否則容易受傷。特別是舊建築沒有電梯,得沿著狹窄樓梯上下樓,每遇到轉彎處,更需要團隊密切合作。

賴正喬說明,病床有多種型號,重量、尺寸不同,送輕型病床到高樓層較省力,而較重的病床就優先送到低樓層或有電梯的大樓,「搬運時還會準備工具包,拆卸病床更方便。」

運送組將輔具回收及運送回來,交給清潔消毒組整理,有些還必須維修或替換零件,再入庫提供申請。

看到對方笑容就值得

這趟送輔具的路上,志工聊起曾經送到安康路的一戶人家,一進門就聞到濃重異味;案主是長期臥床的獨居病患,照顧者是他的前妻,雖然兩人已經離婚,前妻仍定期回來探望,帶他去就醫、拿藥。不只如此,她同時還需撫養患有智能障礙的女兒,並兼顧工作。

家中雜亂不堪,前妻提醒志工要小心,因為前夫偶爾會有暴力行為。她很客氣,請志工將床放在客廳就好。吳敦榮詢問:「床很重,你怎麼搬呢?」志工們主動清理屋內雜物,將床挪入房間,並對這位女性的堅韌和責任心深表敬佩。

「這條路怎麼這麼熟悉?」「這就是你剛剛說的那一戶案家啊!」志工們在這次行程碰巧要回收這戶的輔具,原來案主已經過世,屋裏東西也清空了,只剩下一盞昏黃的燈光,和等待搬走的輔具。

大家在光線不足的情況下,默默拆卸病床;也感謝命運的安排,讓案主在臨走前,能有舒適的床鋪陪伴度過最後一段路。志工們感嘆道:「這正是菩薩的示現,提醒我們知福、惜福,並珍惜每一次付出的機會。」

住在東湖路的陳小姐,婆婆年邁臥床,需要氣墊床。志工如及時雨般在婆婆出院前,將床送至家中,並耐心講解病床使用方法。陳小姐堅持要陪同志工們下樓,滿懷感激地向大家道謝。

同樣溫馨的還有新明路的林小姐,她為九十五歲高齡的母親申請了一張病床。「阿嬤,您幾歲?」「您早餐吃了嗎?」雖然老人家年事已高,但聽力好,腦袋靈活,與志工應對如流。感受到家人對老母親的用心,志工們感動不已;看著老人家臉上洋溢的笑容,深深感受到付出的意義。

志同道合共乘福聚車

年過七十的志工詹飛雄,在搬運過程中不斷敲打自己的背部,原來是上次搬運時不小心拉傷,傷還沒全好,又繼續出勤務。他說:「沒什麼大不了,我還能搬!」志工們心疼地勸他顧車即可,但他仍一趟趟來回搬運,不畏辛勞。

志工張逸銘經歷新冠肺炎疫情後,體會到人生無常,從中國大陸回臺後全心投入志工服務。他一年前參與製氧機訓練課程,和輔具團隊結緣後,就投入運送組。

這一趟路,志工們分享著愛與感動的故事,還拓展了彼此的視野;無論原本的職業背景,當穿上慈濟制服,彎腰、搬運、送祝福,都是無怨無悔。這一輛運送輔具的貨車就像是「福聚車」,因為它載著許多耕耘福田的志工,一起做有意義的事情。

回程路上,聊起彼此的疲累,大家總是回答:「確實很辛苦,感到累,但是,我們還是會再來!」他們相信,每次送輔具到案家,不僅是送去生活的便利,更是一分深深的祝福。一如吳敦榮所分享,有些案家因為經濟困難無法承擔輔具費用,「看到他們收到輔具的笑容,讓我們覺得付出非常值得。或許我們無法替他們承擔生活的重擔,但是卻可以減輕他們照護家人的壓力。」