循環經濟不僅是資源回收,

而是透過商業模式改變我們的生活設定。

老屋翻新、YouBike共享系統、廚餘堆肥,

都是循環經濟的多樣化樣貌,

各種具有巧思與創意的設計仍持續發想中,值得我們期待。

循環經濟不僅是資源回收,而是透過商業模式改變我們的生活設定。老屋翻新、YouBike共享系統、廚餘堆肥,都是循環經濟的多樣化樣貌,各種具有巧思與創意的設計仍持續發想中,值得我們期待。

過去人類還活在農業和漁牧的階段時,生物資源是一切的基礎,並且直接使用、現地循環,雖然農業破壞了諸多的原始生態系,但整體而言,地球的資源並未受到大規模的開採。

十八世紀工業革命,啟動了人類大量耗用煤炭等化石燃料、礦物等非生物自然資源的慣性。二次世界大戰後,全球進入工商社會,非必要的消費行為透過各種促銷手法,讓人們沉浸其中。資源消耗大幅成長,使用後的廢棄物持續在環境中累積,造成了全面性的問題。

葉欣誠長年致力氣候變遷教育、企業永續發展的推動。

(相片提供/葉欣誠)

臺灣過去十年以來,每年包括生物質、金屬、非金屬、化石燃料等物質投入總量皆超過三億公噸,其中七成以上仰賴進口。這些物質有些加工後再出口,扣除後實際消費量仍高於二億公噸,平均每人每年消耗大約十一公噸物質,這是工業成長加上資源循環再利用平衡的結果。

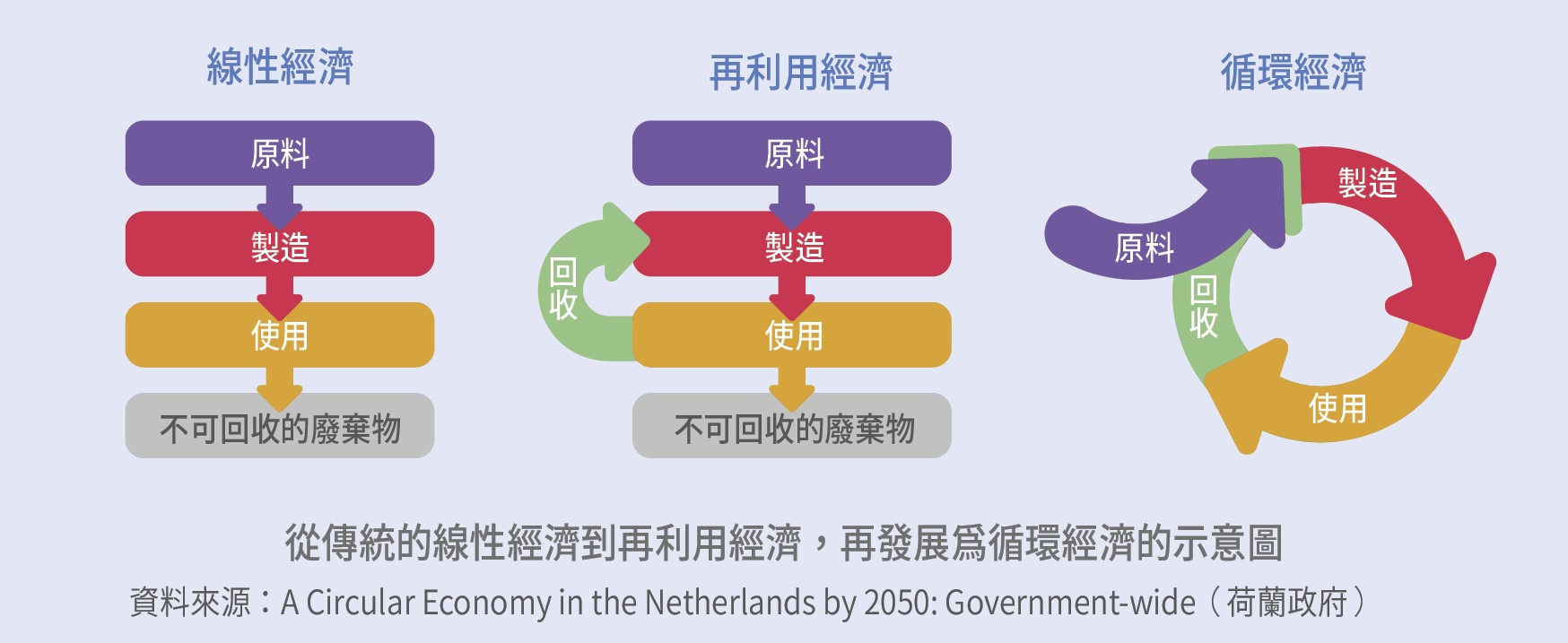

然而,傳統上包括臺灣在內的全球經濟體,皆以「線性經濟」的形式發展,從原料、製造到使用,最後產生不可回收的廢棄物;如果能提升資源再利用率,可以讓原料需求與廢棄物量降低;若所有物質皆能回收再利用,原物料需求就可以降到最低。在既存的價值鏈中,更有效率地使用原料,日常運作盡可能使用可持續生產、可再生或普遍可得的資源,這就是「循環經濟」的基本系統思維(見下圖)。

循環經濟是古老智慧新運用

循環經濟並非全新概念,古今中外類似的概念事實上也很多,包括西方的仿生學、藍色經濟、從搖籃到搖籃、工業生態學、生態法則等,與東方傳統文化中的《黃帝內經》、《道德經》、《易經》等,皆蘊含物盡其用、地盡其利等,以智慧與效率為基礎的資源管理概念。

二次大戰後,隨著資源需求大增、環境污染日漸嚴重,封閉經濟(Closed economy)與迴圈經濟(Economy in loops)等想法分別在一九六○與七○年代提出。一九八九年皮爾斯和圖奈(Pearce and Turner)在其著作《自然資源與環境經濟學》中,首度提到了「循環經濟」(Circular economy)。

二○一五年歐盟發表循環經濟推動計畫,以塑膠、食物廢棄物、關鍵物料、營建廢棄物及生物質為優先推動領域;推動計畫指出,循環經濟能提升歐盟競爭力、減少原物料價格波動的衝擊、創造新的商機、創造在地就業機會及有助於社會的凝聚力。

過去這十年以來,歐盟一直是全球循環經濟的理論、實務與法規的發展核心。英國標準協會(BSI)於二○一七年正式發布《BS 8001》,定義循環經濟的標準為:一個系統性的方法,設計出得以永續管理產品和服務使用資源的商業模式。值得注意的是,循環經濟重點在於商業模式驅動物質的循環再利用,而不僅是資源回收而已,商業模式存在,才能說是循環經濟。

有鑑於不同領域者對於循環經濟有著不同類型的想像,甚至產生諸如重循環輕經濟、系統範疇界定模糊、重話題性輕實質性等迷思。筆者曾於二○一八年提出理解循環經濟的「四二二心法」,即循環經濟必然包括物質流、金錢流、資訊流、能量流等四種流動,且需符合熱力學第一定律與第二定律,同時要以系統思考和批判思考檢視。

「產品共享」也是循環經濟商業模式之一;YouBike公共自行車即為其一,目前已在臺灣十三個縣市設置,廣為運用。(攝影/蕭耀華)

循環經濟在生活中多元樣貌

在人類大規模取用自然資源,對自然界形成大規模干擾前,自然循環讓整個地球系統運作良好,長期維持穩定。當我們在現今的工業系統中設法提升循環利用比率時,能夠充分結合自然界與生俱來的循環力量,是最有效率的設計。循環經濟最核心的基本概念,即是生物循環加上工業循環的整合系統最佳化。

在各種循環經濟的實務分類中,英國碳信託公司(Carbon Trust)的R2Pi計畫提出CEBM模式、麥肯錫與艾倫麥克阿瑟基金會提出的循環經濟ReSOLVE商業模式架構,最受到各方傳播與使用。

CEBM模式依照三類不同的商業模式動力,歸納出七類循環經濟商業模式。三類動力包括製造、使用與壽命終止,其下各衍生出不同的商業模式,架構為:

- 製造:循環資源、副產品再生、修復及翻新、再製造

- 使用:產品共享、產品服務化

- 壽命終止:資源再生與回復

大多數現存的循環經濟實務模型都可透過這個架構歸類,譬如回收寶特瓶便是「循環資源」常見的實務,將寶特瓶重新加工再利用,製作成運動服裝或其他用品。慈濟賑災使用的許多產品,就是以循環資源的角度製造,可以降低廢棄物量,也可提升資源再利用的比例,讓物盡其用。

「副產品再生」代表性案例,為工業區中某工廠的熱蒸氣經過輸送系統,成為另一家工廠的熱源,同時降低了前一家工廠的熱污染與第二家工廠的能源需求。

「修復及翻新」、「再製造」也存在於我們的日常生活中,如老屋翻新再利用是除了都更以外,另一技術與財務複雜程度均較低的選擇;各縣市環保單位運用回收家具,重新整理後以低價提供給民眾,這類模式也早已融入日常生活中。

「產品共享」則是近年觀念革新的代表模式,以「解決問題」取代「提升技術」。臺灣的YouBike共享單車系統就是一個最好的案例,為進行運輸或運動的人們提供了便捷且價格合理的選擇,尤其在人口稠密的都會區,更能夠解決短程交通需求;「產品服務化」與「產品共享」有異曲同工之妙,讓顧客享有服務,但不需要買斷器材或設施。

「資源再生與回復」係指回收壽命結束的原料或產品,並作為另一個價值鏈的投入。廚餘堆肥即是代表性案例,且透過新的科技,能更有效率地將大量廚餘在短時間內轉化為堆肥,降低廚餘造成二次污染的機會,也提供大量的土壤改良劑,一舉數得。

ReSOLVE商業模式架構則包括六種循環經濟模型:再生(Regenerate)、共享(Share)、最佳化(Optimise)、迴圈(Loop)、虛擬化(Virtualise)、交換(Exchange),反映了當今可能的革新運作模式。譬如在新冠疫情後,更多人熟悉也適應了線上會議,或運用虛實整合的設計完成任務,可以免除交通住宿等麻煩,也讓許多訊息的交換成本降到最低。

根據各方研究顯示,若循環經濟可以廣泛推動,且結合成功的商業模式替代諸多現行的線性經濟實務,有降低百分之四十全球碳排放的潛力。當然,要人們擺脫長期建立的習慣,投入另外一種行為模式,需要良好的政策、制度與操作的設計。

隨著國際趨勢與政府的政策推動,已有愈來愈多企業與個人將循環經濟納入經營與生活中。循環經濟不僅是資源回收,而是透過商業模式改變我們的生活設定,到目前為止已有很多成功案例,且各種具巧思與創意的設計仍持續發想中,值得我們期待。