烏日九德環保站空間多元運用,在六十位志工的巧手用心下,一天之內完成六千顆粽子。(攝影/許順興)

原本充滿回收塑膠袋、寶特瓶與紙類的環保站,變身為粽子製作坊,集結烏日區的愛心幫助更多人!

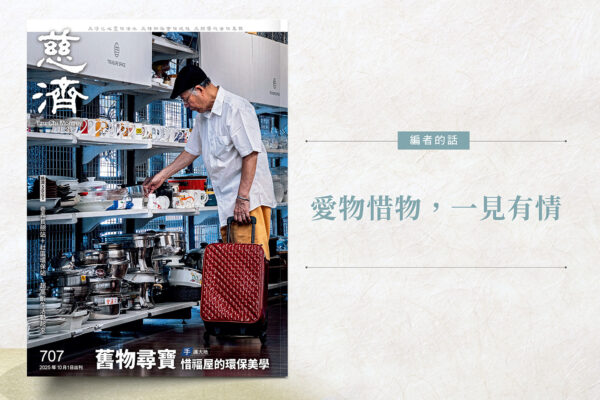

在我心中,臺中烏日九德環保站一直是一個堆滿回收塑膠袋、紙類和寶特瓶的地方;然而今年五月二十日,我完全改觀,它變成一個小型的粽子製作坊,婆婆媽媽們雲集於此,宛如一場盛大的技藝比賽,這也是我第一次全程參與包粽子的行動,大開眼界。

凌晨三點起,志工們就開始蒸米。廚房四個爐火強強滾,陳淑惠手握鍋鏟專注翻炒食材,不時轉身查看蒸米的火候。好不容易有了片刻的空檔,她和我分享,這次花了九天事先備料,預計綁出三百串、六千顆粽子,而且定量餡料,讓每顆粽子大小一致;她也感恩六十位志工組成團隊,讓目標達成。

環保站的各項花費,一直以來都是自給自足,每週有六天供應餐食給環保志工溫飽,還致力於弘法利生,只要聽聞慈濟展開賑災行動,大家就集結力量,揉饅頭、做果醬,為災區送去愛心;這次包粽亦然,還有部分會親自送給臺中市政府警察局烏日分局及各派出所結緣,感恩員警辛苦執勤。

九德環保站大門進去是包裝和出貨區,左側有兩個快速蒸爐,用於蒸粽子;再往裏走依序是內餡裝填區、綁粽子區、蒸熟糯米飯放置區及廚房,後院還有六個爐火蒸米、蒸粽;一旁水溝蓋上,是洗米的區域。環保站的每寸空間都被充分利用,展現出高效率。

順暢的動線,要歸功於慈濟志工蔡玉雪規畫。由於環保站地方小,平日她就善用回收物來布置環境,例如把鐵架固定架設在水溝上,再搭上帆布,足以遮擋烈日,讓志工們又多了小空間運用。「從原本四個爐子,到現在有十二個爐子可以同時蒸糯米和餡料,這要大家合作才有辦法。我們是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮。」

好鄰居雲集,個個是包粽高手;陳奕廷手腳俐落,一會兒就綁好一串,稜角有致、非常扎實。原來她的公公以前賣粽子,一天綁兩百顆,所以功夫熟練,正好在此大展身手。

隔壁八十幾歲的老伯伯,一早看到大家在忙碌,趕緊要太太加入;他說,太太綁的粽子很好吃,所以不管她有空沒空,催著她一定要過來幫忙。

四年前,我第一次訂購九德環保站的素粽,父母和家人都愛上了這個口味,從此每年預購。今年我預定了兩串,拍了照片分享在社群平臺上,許多朋友詢問如何購買;我爬山時也帶去與山友分享,同樣獲得喜愛。我很不好意思地跟他們說,愛心粽沒有預購是不好買的,「產量有限,明年請早!」

受洪素養師姊邀請,我加入人文真善美志工團隊,學習記錄活動;仔細觀察每個細節,了解每顆粽子出爐背後的繁複與用心,當我咬下粽子的那一刻,內心充滿感恩。

這次的活動,讓我深深體會有了合心、和氣、互愛、協力這四大護法,真的可以完成很多不可能的任務;收工之後,還有很多人留下來收拾鍋碗瓢盆、清潔環境。雖然大家累了一天,臉上卻充滿笑容,令人感動,期待明年再共襄盛舉!